生成AIを活用したエラー自動解析チャットボット

活用できていない過去データのノウハウを活かせる形へ!属人化を解消し、サービスレベルを安定化!

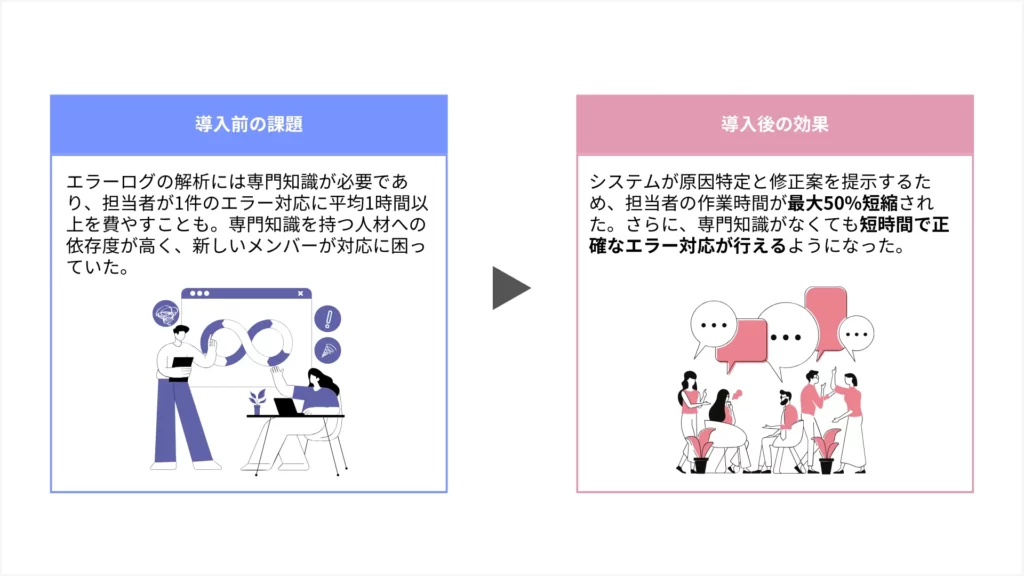

導入前の課題(Before)

従来、RPA(Autoジョブ名人)などのシステム運用においてエラーが発生した際には、原因の特定から修正案の作成までに多くの時間と労力を要していました。

エラーログの解析は専門知識を持つ担当者に依存しており、1件あたり1時間以上かかるケースも珍しくありません。その結果、運用担当者の負担が大きく、他のプロジェクトや改善活動に十分な時間を割けない状況が続いていました。

さらに、新しいメンバーがエラー対応に苦労するなど、チーム内でスキルのばらつきが発生。対応スピードや品質の安定性にも課題があり、運用全体の生産性を低下させる要因となっていました。

導入背景(WEELを選んだきっかけ)

【クライアント様からの回答】

もともと自社でRPAを活用されていたそうですが、次のステップとして生成AIを取り入れたいと考えていたそうです。

2社ほどに相談されたそうですが、最終的にWEELを選んでいただいた理由は「実現の道筋を一緒に考えてくれたから」だったそうです。

他社では難しいと言われた内容にも、WEELは最初から否定せず、「どうすればできるか」を現実的な視点で提案してくれた点が印象的だったとのことでした。

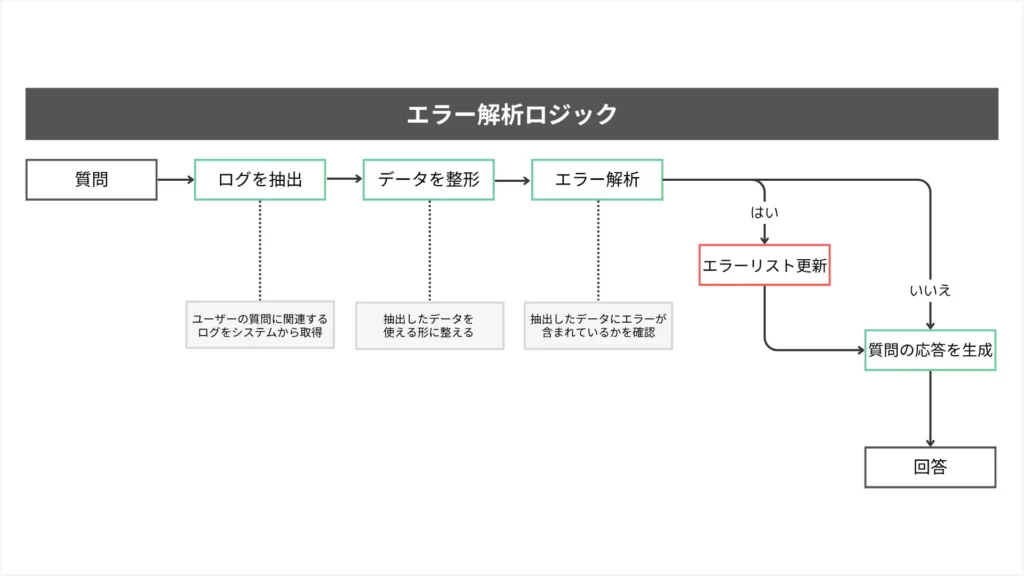

ソリューション概要

本プロジェクトでは、生成AIを活用したエラー解析および修正提案システムのプロトタイプを開発しました。

まず、ログデータとエラー対応リストの前処理を自動化し、効率的なデータ解析を行うための基盤を整備。その上で、エラーの原因特定と修正案提示を行うAIモデルを実装しました。

また、プロンプトエンジニアリングを用いてエラーログを自然言語化し、AIがより正確に内容を理解・解析できるように設計。さらに、修正案同士の類似度をコサイン類似度で評価し、有効性の高い提案を自動的に選定する仕組みも組み込みました。

これにより、エラー解析の精度とスピードの両立を実現し、運用チームの負荷軽減と品質向上を同時に達成しています。

技術スタック/全体アーキテクチャ

ログデータとエラー対応リストの前処理を自動化し、効率的にデータを解析できる基盤を構築しています。

システムの中核にはOpenAIのAPIを採用し、AIがエラーの原因を特定し、最適な修正案を生成する仕組みを実装。さらに、プロンプトエンジニアリングを活用してエラーログを自然言語化することで、解析精度の向上を実現しました。

加えて、コサイン類似度による修正案同士の評価機能を組み込み、提案の多様性や有効性を自動的に分析。これにより、より実用的で信頼性の高い修正提案を提供できる仕組みを確立しています。

実装プロセス

本プロジェクトは、PoC(概念実証)として立ち上げられ、ログデータの収集・整形からシステム設計、AIモデルの実装までを短期間で実施しました。

まず、既存のエラーログや対応履歴を整理し、AIが正確に解釈できるようデータの前処理と構造化を実施。その後、プロンプト設計を工夫しながら解析精度を検証し、修正案のバリエーションを拡充していきました。

開発の各フェーズでは、ユーザーや関係者からのフィードバックを逐次反映し、実運用を見据えた改善を重ねることで、実用性の高いプロトタイプへと仕上げています。

プロジェクトのステップ

まず、報告書をもとにPoCの要件を整理し、関係者と連携しながら実現可能性を検証しました。

次に、データの前処理とAIモデルの試作を並行して進行。短期間で初期版を構築し、テストと改善を繰り返すことで、解析精度とユーザビリティを確立しています。

また、開発プロセス全体を通して「受注業務AIエージェント」との優先度やリソースの調整も実施。これにより、事業全体の方向性に沿った形で技術開発を推進することができました。

実装のポイント

本プロジェクトでは、AIが単にエラーメッセージを出力するだけでなく、ユーザーが理解しやすく、実際の対応に役立つ修正案を提示できることを重視しました。

まず、エラー解析の過程では、データの構造や種類に応じて柔軟に対応できる前処理ロジックを設計。これにより、多様なエラーパターンにも一貫した解析が可能になりました。

さらに、AIが提示する修正案については、妥当性を多面的に評価する仕組みを導入。人手による確認作業に頼らず、システムとして信頼できる品質を担保することで、担当者が安心して利用できるAIアシスト環境を実現しました。

導入後の成果(After)

AIによる自動解析の導入により、エラー対応の精度は最大85%に向上。担当者が原因を特定するまでの作業時間も最大50%短縮されました。

これにより、専門知識を持たないメンバーでも短時間で対応できる環境が整い、チーム全体の対応力が底上げされました。

また、AIが一貫した修正案を提示することで、対応品質のばらつきが解消。システム運用全体の安定性と信頼性が向上しました。

結果として、運用チームは本来注力すべき業務に集中できるようになり、業務効率と生産性の両面で大きな改善を実現しています。

今後の展望

現在は社内環境での運用を通じて効果を検証しており、今後は外部ユーザー向けの本開発へと段階的に移行していく計画です。

まずは、プロトタイプ運用で得られたデータとユーザーフィードバックをもとに、解析精度の向上や提案内容の多様化を推進。そのうえで、誰でも直感的に操作できるインターフェースを整備し、さまざまなエラーケースや運用環境に対応できる柔軟性を実現していきます。

最終的には、社内で培った知見を活かしながら、ユーザーにとって信頼性と利便性を兼ね備えたエラー解析ソリューションへと発展させることを目指しています。

担当者コメント

WEEL: 安藤

WEEL: 安藤自社保有のデータを活用して、LLMに生成処理させたい場合が多々あると思われますが、保有しているデータの構造や種類は、企業や業界などによってかなり異なります。 そのデータをLLMが適切に解釈出来るように、前処理とプロンプト設計を行い、LLMがより良い内容を生成してくれるようにする所が難しかったです。

「生成AIを社内で活用したい」「生成AIの事業をやっていきたい」という方に向けて、生成AI社内セミナー・勉強会をさせていただいております。

セミナー内容や料金については、ご相談ください。

また、サービス紹介資料もご用意しておりますので、併せてご確認ください。