Gemini CLIとは?インストール・使い方・拡張(Extensions)を徹底解説

- 大規模言語モデル「Gemini2.5Pro」を直接呼び出すことができるオープンソースツール

- 1問1答だけでなく、コード生成 → テスト作成 → 実行エラーの自己修復までを一気通貫

- Apache2.0ライセンスで公開され、毎分60リクエスト・1日1,000リクエストまで無料

2025年6月25日、Googleは最新の大規模言語モデルGemini 2.5 Proを直接呼び出せるオープンソースツール「Gemini CLI」を公開しました!

Gemini CLIは、1Mトークンという破格のコンテキストウィンドウと、毎分60リクエスト・1日1,000リクエストまで無料という太っ腹なプレビュー枠が提供されたことで、SNSでは「コマンドライン版Geminiがついに来た」と話題になっています。

Gemini CLIは、VS Code拡張のGemini Code Assistと同じエージェント基盤でありながら、より軽量かつスクリプトからも自在に呼び出せる点が特徴です。

本記事では、そんなGemini CLIの概要やできること、使い方まで徹底解説します。

ぜひ最後までご覧ください。

\生成AIを活用して業務プロセスを自動化/

Gemini CLIとは?

Gemini CLIは、Apache 2.0ライセンスで公開されたコマンドラインAIエージェントです。

npxもしくはnpm ‑gでインストールした後、Google個人アカウントでワンクリック認証するだけで、Gemini 2.5 Proに毎分60リクエスト・1日1,000リクエストの無料枠でアクセスできます。

裏側では、Gemini Code Assistと同じマルチステッププランニング・自動リカバリ機構を搭載しており、チャット的な1問1答にとどまらず、コード生成 → テスト作成 → 実行エラーの自己修復までを一続きで自律的に実行する本格的なエージェント挙動が特徴となっています。

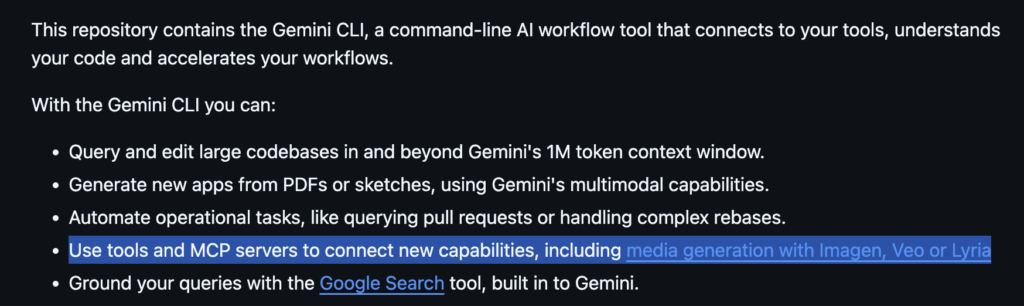

さらに、Model Context Protocol(MCP)対応により、Imagen・Veoなどの生成系ツールやGoogle Search Grounding をプラグイン感覚で拡張することもできます。

バッチ処理や長時間実行で超過が想定される場合は、Google AI Studio / Vertex AI / Code Assist のいずれかに切り替える構成をあらかじめ設計しておくと運用が安定します。つまり、個人開発からエンタープライズ利用まで同一バイナリでスケールできる設計になっている点が最大の強みと言えそうです。

なお、AIエージェントサービスの比較と導入メリットについて詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてください。

Gemini CLI は何ができる?

Gemini CLIは、コマンドラインからAIの力を活用できる多機能ツールです。コードの作成や自動化、情報収集など幅広い作業を効率よく進められるため、開発現場での頼もしいパートナーとなります。ここでは、Gemini CLIでできる具体的な機能を詳しく紹介します。

コードベース解析とマルチモーダル推論

Gemini CLIは単なるコード補完ツールではなく、万能AIとして設計されています。

具体的には、巨大なコードベースをまるごと読み込んだ上で、設計意図や依存関係を要約し、リファクタリング方針を立案することができます。

また、PDFの仕様書や手書きスケッチなどを読み込ませるだけで、CLIがマルチモーダル推論を行い、ひな形アプリを自動生成する例も公式ドキュメントに掲載されています。

大規模なプロジェクトでは、全体像をつかむのが難しいものです。しかし、この機能があれば、設計の意図や構造がひと目でわかり、チーム内の情報共有もスムーズになります。

PDFや画像などさまざまな資料をそのまま取り込めるので、企画段階から実装までの流れが効率化可能。思いついたアイデアをすぐに形にできるのも、現場で重宝される大きな理由です。

Gitリポジトリ連携と自動化

Gitリポジトリと連携すれば、PRの内容を集約して「どのチームがどの機能を何日で実装したか」を表形式で出力させたり、複雑なrebase手順を対話的に指示して自動実行させたりすることも可能です。

さらに、Imagen / Veo / Lyria連携により、たとえば「シェルから30秒のプロモ動画を生成し、そのままSlackに投稿する」みたいな一連の処理を1行で完結することもできちゃいます。

画像や動画、音楽の生成AIを組み合わせれば、プロモーション素材の作成や社内共有もあっという間。コマンドひとつで必要な作業が終わるので、作業時間の大幅な短縮と、Slackなどを使った情報共有のスピードアップが同時に実現します。

Google Search groundingによる最新情報の活用

Google Search groundingをオンにすると、最新ウェブ情報を取り込みながらレポートを執筆させることもできるので、もはやCLI版NotebookLMと呼べる汎用性を備えていますね。

この機能があれば、ネット上の最新情報をリアルタイムで取り込んで、そのままレポートや資料にまとめられます。調べものや分析の精度がぐんと上がり、いつでも新鮮な内容のアウトプットが手に入るのがうれしいポイントです。

NotebookLMのように幅広い場面で使えるので、いろいろな業務で頼りになります。

Gemini CLI GitHub Actionsが公開!

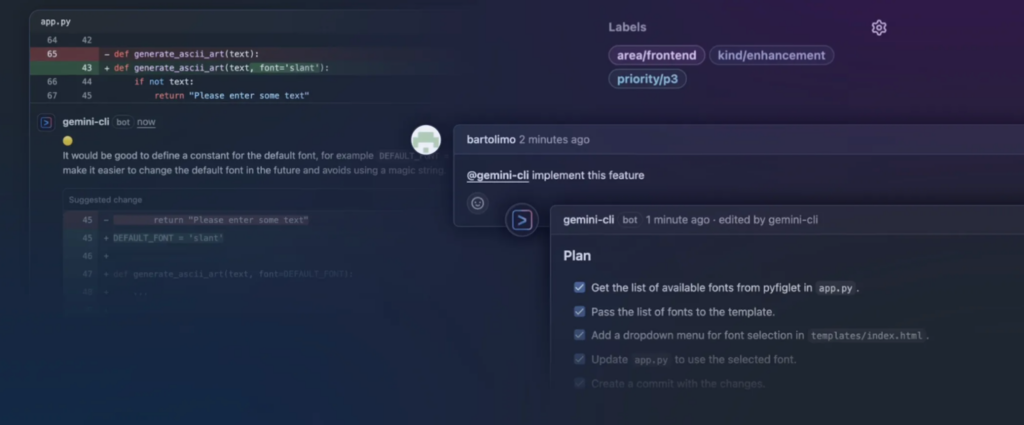

2025年8月にGoogleは、リポジトリ上で無料で使えるAIコーディングパートナー「Gemini CLI GitHub Actions」のベータ版を公開しました。ターミナルで利用する従来のGemini CLIとは異なり、GitHub上でのチーム開発に特化しています。

また、定型的なコーディング作業を自律的に実行するエージェントとして、また必要なときに呼び出せるオンデマンドの共同作業者として機能します。

この新機能は、新しい課題やプルリクエストなどのイベントをトリガーに、リポジトリ全体のコンテキストを活用してバックグラウンドで非同期処理を行うのが特徴です。おもに以下3つのワークフローを提供します。

- インテリジェントな課題トリアージ:新規課題を自動分析・ラベル付け・優先度付けし、重要タスクへの集中を支援

- プルリクエストレビューの高速化:品質やスタイル、正確性を自動レビューし、レビュー担当者の負担を軽減

- オンデマンドコラボレーション:課題やプルリクで@gemini-cliをメンションすると、バグ修正やテスト作成、改善案の提案などを代行

さらに、エンタープライズレベルのセキュリティと制御機能も備えており、APIキー不要の安全な認証・権限の最小化設定、リアルタイム監視などが可能です。Gemini CLI GitHub Actionsは、オープンソースかつカスタマイズ可能なため、自作のワークフロー追加や既存ワークフローの設定変更も自在。現在ベータ版として世界中の開発者が利用可能で、Google AI Studioの無料枠にも対応しています。

Gemini CLIの料金プラン

Google社は「まずは個人開発者に気軽に触れてもらいたい」という方針から、Gemini CLIプレビュー期間中は寛大な無料枠を用意しています。

公式に公開されているプランを整理すると下表のとおりです。今後、フルリリース時に変更される可能性があるため、運用を計画する際は定期的に公式ブログや料金ページを確認してください。

| プラン | 月額料金 | 使用上限 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 個人(プレビュー) | 無料 | 60リクエスト/分・1,000リクエスト/日 | Google 個人アカウント + 無料 Code Assist ライセンス |

| Code Assist Standard | US$19/ユーザー | 上限値非公開(優先キューあり) | VS Code拡張と共通ライセンス |

| Code Assist Enterprise | 契約ベース | SLA・専用モデル | SSO連携、オンプレ推論オプション |

| AI Studio / Vertex AI API | 従量課金 | 1k入力トークン = $0.007 | 他モデル選択可、CLIはAPIキー経由 |

Gemini CLIのインストール方法と始め方

Gemini CLIの使い方を紹介します。

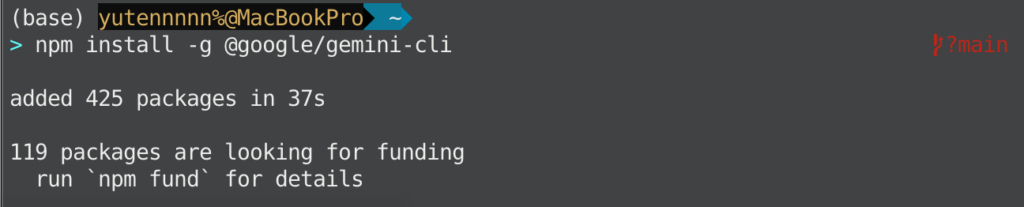

まず、Node.js 20以上が入っている環境を準備しましょう。

その後ターミナルで以下のコマンドを入力してください。

npm install -g @google/gemini-cli実行後、以下のような出力が返ってきたらOKです。

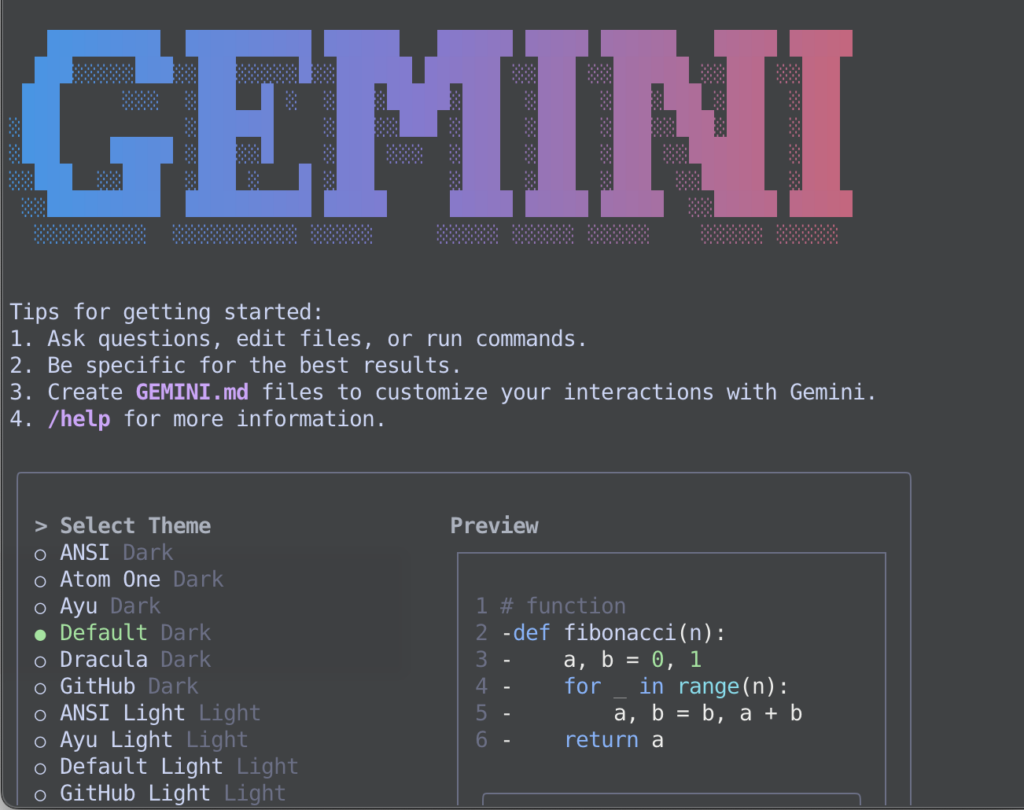

続いて以下コマンドを実行すると、プロンプト待ちのチャットモードが起動します。

gemini

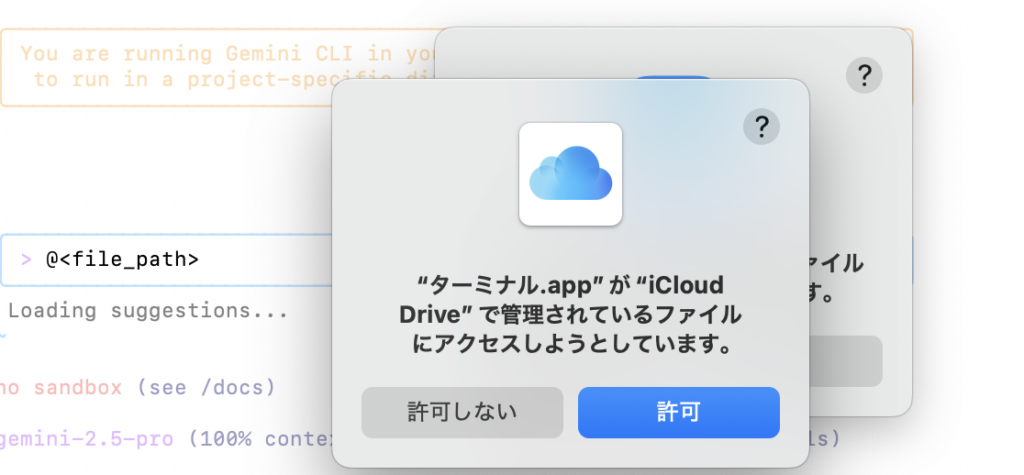

その後、ブラウザでGoogleアカウントの認証画面に遷移するため、アカウント認証を行いましょう。認証が完了するとターミナル上では以下画像のような表示になります。

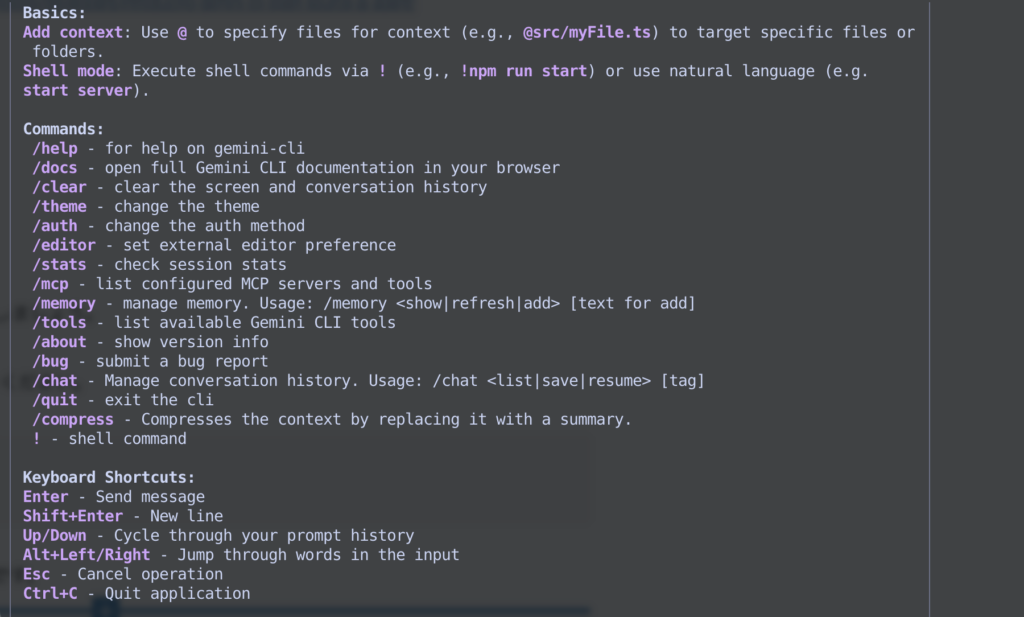

試しに/helpコマンドを実行するとコマンド一覧を確認できました。

もし、既存のリポジトリで利用する場合はcdコマンドで対象ディレクトリに移動してから起動すると、その場でコードツリーを解析しコンテキストに含めてくれます。

また、リクエスト数が上限に近づいてきた旨の警告が出た際のTipsとして、AI StudioでAPI キーを発行し、export GEMINI_API_KEY=”xxxxx” を設定するだけで従量課金モードへ切り替えることもできます。

操作モード

Gemini CLIの操作モードでは、対話形式でAIとやり取りしながら作業を進められます。コードの改善点を相談したり、設計の意図について質問したりするのにぴったりです。

画面に表示される提案やアドバイスをその場で確かめつつ作業できるので、初心者でも安心して使い始められます。対話の流れに沿って進めるだけで、複雑な作業も自然にスムーズに進められるでしょう。

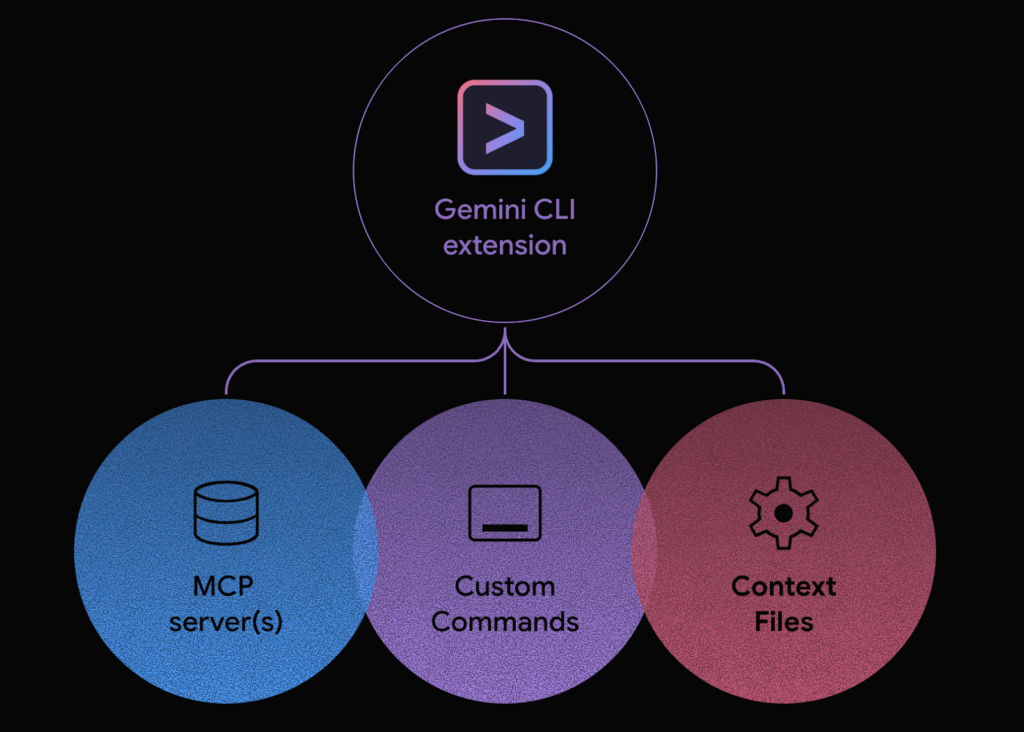

拡張システム(Extensions)とMCPの使いこなし

Gemini CLIは、本体だけでもコード理解やファイル操作、Web取得といった幅広いタスクをこなしますが、真価が現れるのは拡張システム(Extensions)を組み合わせたときです。

拡張は、Model Context Protocol(MCP)という標準化された仕組みに則って実装されており、検索エンジンやデータベース、設計資産、さらにはクラウド運用のワークフローまで、外部の機能を一つの対話体験の中に自然に溶け込ませます。ターミナルでやってきた作業を、会話の流れのまま実行していけるのが特徴です。

活用イメージとしては、まず、普段の開発や運用で繰り返している手続きを思い浮かべて、そこに外部ツール連携のニーズがないかを探ります。

たとえば、仕様書やチケットから要件を抽出し、リポジトリを横断して該当コードを洗い出し、変更案を生成してPull Requestまで用意する、といった一連の手順は、拡張とMCPの組み合わせで一つのワークフローにまとめることができます。

さらに、運用面でも拡張機能は活躍してくれます。

たとえば、PRのレビュー観点をプロジェクトメモに定義しておくと、AIは拡張経由でその基準を参照した上で差分を要約し、合格点に満たない箇所を具体例つきで指摘してくれます。

リリース手順の確認やログ解析の要約といった反復作業も、拡張を通じて安定化できます。

セキュリティと権限管理を配慮する場合は、最小権限と監査の観点を設計メモに明記し、必要な鍵や接続情報は環境変数や設定ファイル側に切り出して、実行権限を明確に保ちます。こうした基本を押さえておけば、個人開発からチーム運用、さらにはCI/CDの一部に至るまで、拡張群は無理なくスケールしていきます。

拡張を導入する際は、まずは情報収集と要約、簡単なリポジトリ操作の自動化といった低リスクの領域に割り当てて、期待する入出力の型を固めると良いと思います。

次に、検索結果やDBの値をもとに仕様差分を洗い出し、ドキュメントやチケットの更新までを半自動化して、最終的には、プロジェクトごとのGEMINI.mdにワークフローの入口と前提を記述し、拡張で呼び出す外部資産の所在や権限の範囲を定義しておくと、誰が触っても同じ品質で回せるベースが作れると思います。

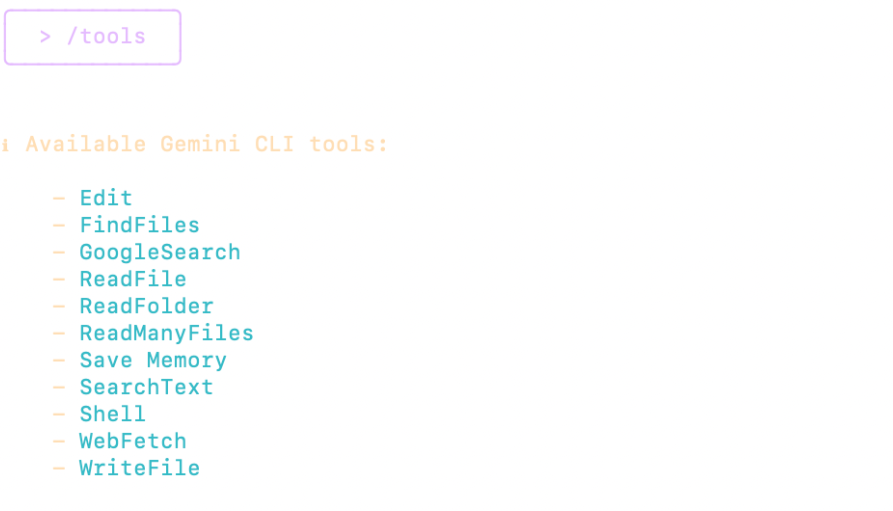

コマンド操作

コマンド操作では、必要な機能を直接コマンド入力で呼び出せます。例えば「「/help」」を打てばコマンドの一覧を表示でき、「/tools」を使えば利用できるツールの一覧を表示できます。。

用途ごとにコマンドが分かれているので、目的に応じて使い分けると効率的です。慣れてくると手早くたくさんの処理を実行できるようになります。

Context Engineering

Gemini CLIでは、コンテキストを的確に管理することでAIからの提案精度を高められます。重要なのは、必要な情報だけをピンポイントで与え、余計なノイズを減らすことです。これにより、より正確でプロジェクトに適したアドバイスやコード提案を得られます。

コンテキストの指定方法は大きく2つあります。

Context file / Memory(GEMINI.md)

プロジェクト概要や使用ツール、コーディング規約、命名規則などを自然言語で記載したGEMINI.mdファイルを作成します。これにより、Gemini CLIはプロジェクト全体の方針を事前に理解できます。

また、@<file_path>コマンドを使えば、複数のファイルをコンテキストとしてインポートすることも可能です。

Conversations

会話セッションごとに保持される一時的なコンテキストです。必要に応じて、重要なやり取りをGEMINI.mdへ転記し、永続化できます。

プロジェクト開始時にGEMINI.mdを整備し、作業中はConversationsを適切に活用することで、Gemini CLIの精度と効率を大幅に向上させられます。

MCPサポート

Gemini CLIは、Model-Centric Prompting(MCP)プロトコルに対応しており、さまざまな外部ツールやデータソースと連携できます。MCPは、AIモデルやエージェントと外部システム間の呼び出しや入出力を標準化するオープンなプロトコル仕様で、統一された方法で外部機能を利用できるのが特徴です。

連携の設定は、settings.jsonファイルでMCPや認証方式などを指定するだけで可能です。例えば、外部データベースへのアクセスやサードパーティAPIの呼び出しといった高度な処理を、Gemini CLIのコマンドフローに自然に組み込めます。

MCPサポートを活用すれば、Gemini CLIの機能をプロジェクト特有のワークフローやツールチェーンに拡張でき、開発効率と柔軟性をさらに高められます。

なお、MCPに関しては下記の記事をご覧ください。

Gemini CLIのコマンド一覧

Gemini CLIでは、さまざまなコマンドや記法を使ってAI機能を引き出せます。目的に合わせて使い分ければ、作業がさらにスムーズに進められるでしょう。

以下に、よく使う主要コマンドとその役割を一覧にまとめました。

| コマンド・記法 | 主な用途・説明 |

|---|---|

| /help | 利用可能なコマンドやヘルプ情報を表示 |

| /tools | 利用できるツールの一覧を表示 |

| /mcp | MCPサーバーやツールの接続状況を確認 |

| /memory | AIのメモリ管理(表示・追加・更新) |

| /stats | セッションの統計情報を表示 |

| /theme | CLIのテーマ(見た目)を変更 |

| /auth | 認証方法の変更 |

| /editor | プロンプト入力に使うエディタを選択 |

| /about | バージョン情報を表示 |

| /chat | 会話履歴の保存・再開・一覧表示 |

| /clear | 画面や会話履歴を消去 |

| /compress | 会話コンテキストを要約してトークンを節約 |

| /restore | プロジェクトファイルの状態を復元 |

| /bug | バグ報告 |

| /quit /exit | CLIを終了 |

| @ファイルパス | 指定したファイルやディレクトリの内容をプロンプトに挿入 |

| !コマンド | シェルコマンドを1回だけ実行 |

| ! | シェルモードの開始・終了 |

また、頻出タスクをすぐに呼び出したい場合は、カスタムのスラッシュコマンドを .toml で定義することもできます。

プロジェクト固有の調査・要約・整形手順を1コマンドにまとめておくと、誰が実行しても同じ入出力の型で再現でき、レビュー観点やリリース手順のバラつきを抑制することができます。

これ以外にも、AIには普段の日本語で直接話しかけるだけでOK。コマンドの使い方や最新情報は、公式ドキュメントや「/help」コマンドでいつでも確認できます。

用途に合わせてうまく使い分けて、Gemini CLIを思いのままに使いこなしてみてください。

Gemini CLIのメリット・デメリット

Gemini CLIはターミナルだけでAI機能を呼び出せる便利さが魅力ですが、一方で知っておきたい注意点もあります。使い始める前に、メリットとデメリットを押さえておきましょう。

Gemini CLIのメリット

Gemini CLIを導入すると、いつものターミナルからさっとAI機能を呼び出せるようになります。さらに、以下のようなメリットがあります。

- ターミナルだけで完結:エディタやIDEを起動せずに、コマンドひとつでAIの力を借りられる

- 高精度な解析&生成:Google「Gemini 2.5 Pro」を搭載し、大量のコードやドキュメントもスムーズに処理

- 大きな文脈を一度に扱える:最大100万トークンまで対応しているので、大規模プロジェクトでも安心

- 多機能オールインワン:ファイル操作、シェル実行、ウェブ検索、画像・動画生成まで1ツールで網羅

- オープンソースで拡張性◎:プラグインやスクリプトを追加して、自分好みにカスタマイズできる

- 個人利用に優しい無料枠:趣味や学習用途でも十分試せるリクエスト数が用意されている

これだけの機能がそろっていると、日々のコーディングや自動化、データ分析がさらに楽になります。

Gemini CLIのデメリット

便利な一方で、使い始める前に押さえておきたい注意点もいくつかあります。

- API制限や応答遅れ:利用状況によってはレート制限がかかったり、反応が遅くなることがある

- 提案内容は必ずチェック:AIが出すコードやアドバイスにはバグやセキュリティ上の落とし穴が潜む場合もあるので、人の目で確認を

- 外部連携の安定性にムラ:ウェブ検索結果や他サービスとのやり取りで、稀に精度が下がるケースがある

- 超大規模データでのエラー:取り扱うデータ量が極端に増えると、途中で処理が止まることも

- 完全オフラインは非対応:インターネット接続が必須なので、オフライン環境では利用できない

これらを理解した上で使えば、メリットを最大限に活かしながらトラブルを避けられます。ぜひ参考にしてみてください。

Gemini CLIを使ってみた

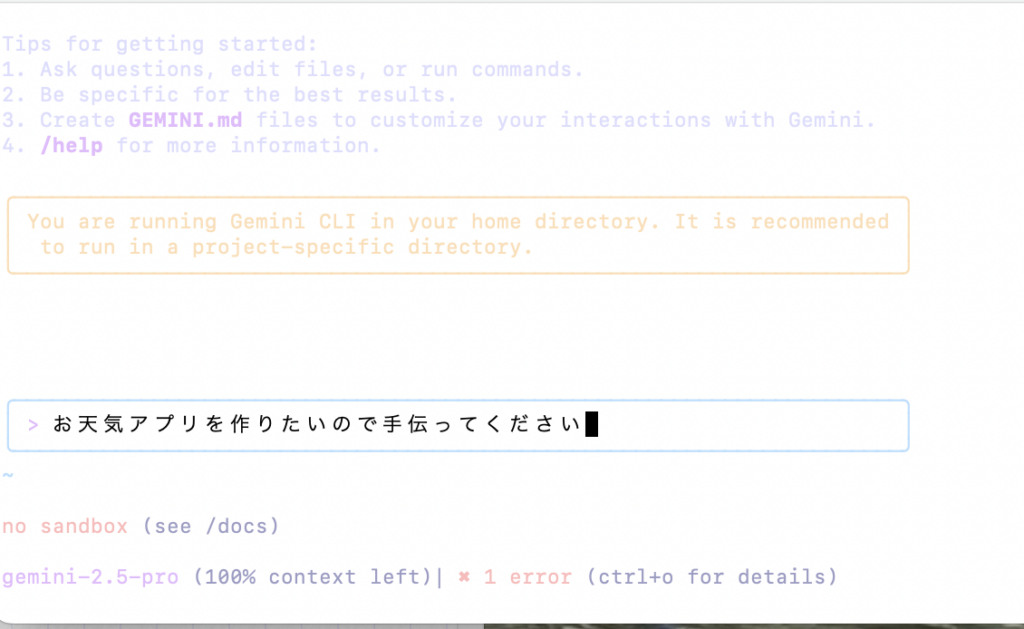

ここからは実際にGemini CLIを試していきます。

一問一答

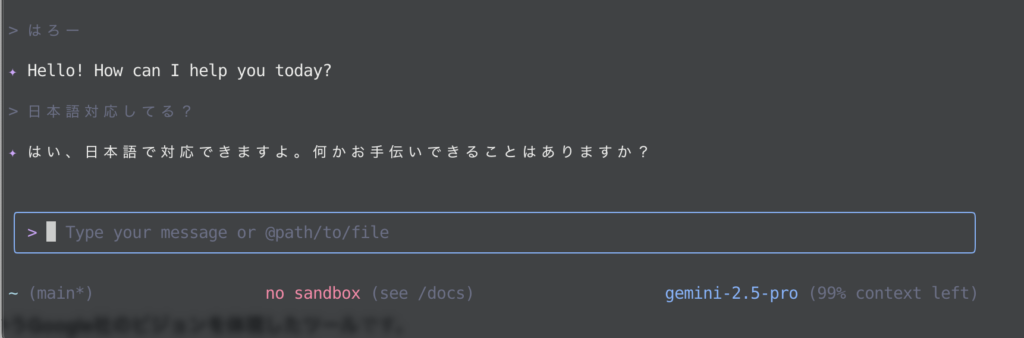

日本語にも問題なく対応しています。

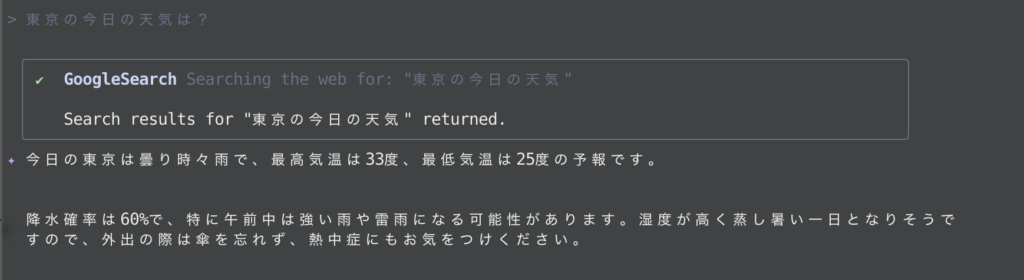

最新情報をWebサーチして、「傘を忘れず」などの提案までしてくれています。

Gemini CLI自身の有益なユースケースも教えてくれます。具体例やメリットなどの情報も添えてくれているのは有り難いですね。

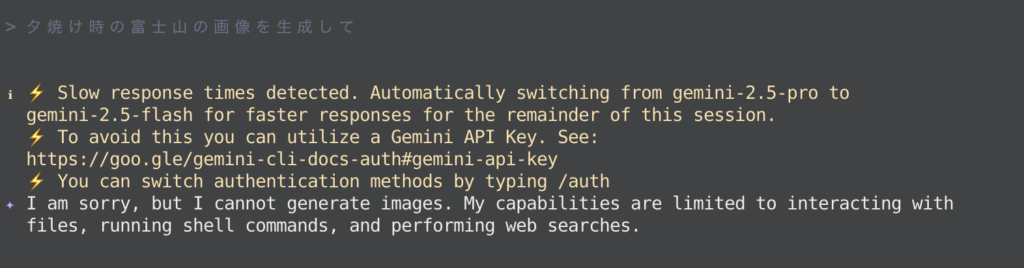

メディア(画像・動画)生成

2025年6月時点では、残念ながら初期設定のままだとメディア生成はできない状態になっています。

出力:

I am sorry, but I cannot generate images. My capabilities are limited to interacting with

files, running shell commands, and performing web searches.

(日本語訳)

申し訳ありませんが、画像を生成することはできません。私の能力は、

ファイルの操作、シェルコマンドの実行、ウェブ検索の実行に限られています。ただ、公式リポジトリに「ツールおよびMCPサーバーを使用して、Imagen、Veo、またはLyriaを使用したメディア生成など、新しい機能を接続する。」と記載がある通り、MCP連携することでメディア生成ができるようになるみたいです。

気になる方はリポジトリを参考に実装してみてください。

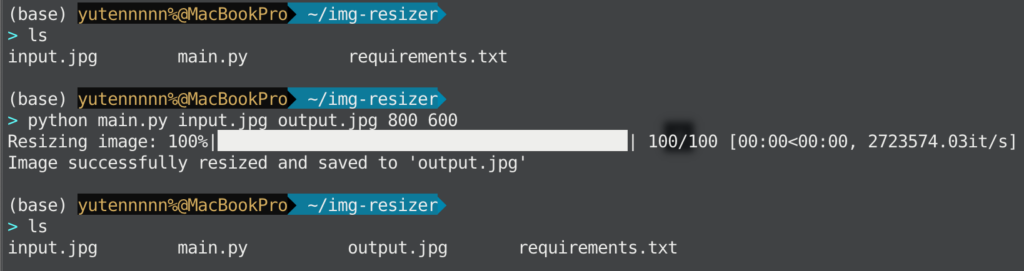

コーディング・コード理解

入力プロンプト:

Python 3.11 で、CLI ツール「img-resizer」を作成してください。

必須機能

1. 引数で入力画像パス、出力画像パス、リサイズ後の幅・高さを受け取る

2. Pillow を使ってリサイズし、JPEG で保存

3. 進捗をプログレスバーで表示(tqdm 利用)

要件

- main.py だけで完結

- エラー時は exit code 1出力:

指示通りに生成されたmain.pyを実行すると、以下画像の通りにoutput.jpgが生成されました。

入力プロンプト:

ディレクトリ配下にある main.py の処理フローを図解付きで解説し、

Markdown 形式の技術ドキュメントを生成してください。

図は mermaid.js で sequenceDiagram を出力。※対象ディレクトリはhttps://github.com/GoogleCloudPlatform/vertex-ai-creative-studio/tree/main

出力:

スクリプト内容やフローの把握はもちろんのこと、指定したフォーマットでの出力も問題なさそうです。

以上、実際にGemini CLIを試してみましたがいかがでしたか?

個人的な感想としては、導入は容易ですし、コンテキストが大きく、何よりもGoogleWebSearchが強いなと感じました。

他にも様々なシーンで活躍してくれそうですので、気になる方は他のユースケースでも試してみてください。

Gemini CLIでよくある質問

なお、Geminiの新機能「Gemini Storybook」について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

WEELがおすすめするCLI一覧

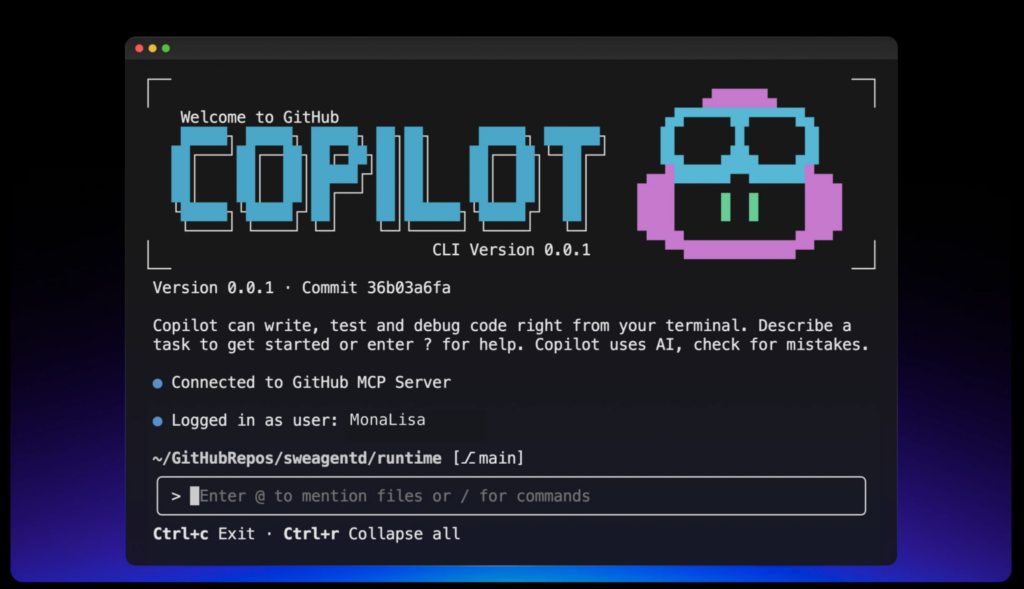

Codex CLI OpenAIがリリースした、ターミナル上からコマンドラインで操作することができる軽量コーディングエージェント Codex CLIの解説はこちら |  Gemini CLI Googleから提供されていGeminiを直接呼び出すことができるオープンソースツール Gemini CLIの解説はこちら |  GitHub Copilot CLI GitHubから登場した、生成AI搭載の「GitHub Copilot」を端末(PC)上で使えるツール GitHub Copilot CLIの解説はこちら |

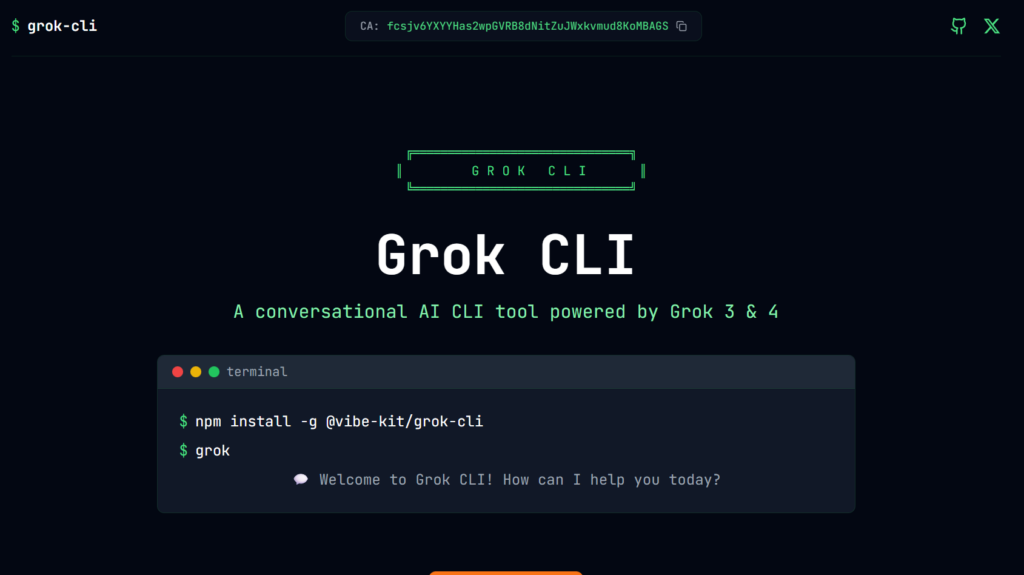

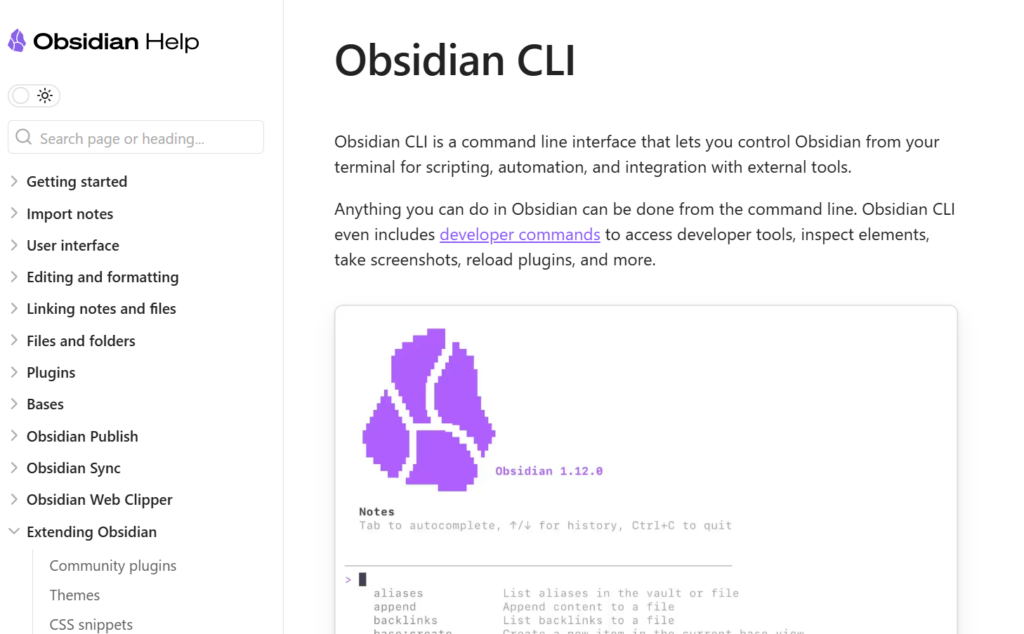

Grok CLI xAIのLLM「Grok」を使用した、コマンドラインインタフェース(CLI)用のAIエージェント Grok CLIの解説はこちら |  Obsidian CLI ノートアプリObsidianによるターミナルからObsidianを操作できるコマンドライン・インターフェース Obsidian CLIの解説はこちら |

生成AIなどの導入でどこまで業務効率化とコスト軽減を目指せるかは、下記の記事を参考にしてください

Gemini CLIで開発を始めよう

Gemini CLIは、「AIをIDEの外へ解き放つ」というGoogle社のビジョンを体現したツールです。

無料で始められるハードルの低さと、Apache 2.0ライセンスによる安心感、そしてプラグインで無限に広がる拡張性が揃っていることで、個人開発から大規模DevOps、さらにはクリエイティブ用途まで一気通貫でカバーしてくれるようになりました。

今後、フルリリースに向けて料金体系や機能が拡充される可能性も大きく、今のうちにワークフローへ組み込み、AIネイティブ開発のベストプラクティスを試行錯誤しておくといいと思います。

エンジニア・開発者にとっては非常に有益なツールとなっていると思いますので、ぜひお早めに試してみてください!

最後に

いかがだったでしょうか?

コード生成からテスト、自己修正まで一気通貫。個人開発・大規模開発・クリエイティブ用途までGemini CLIは最適なツールです。

株式会社WEELは、自社・業務特化の効果が出るAIプロダクト開発が強みです!

開発実績として、

・新規事業室での「リサーチ」「分析」「事業計画検討」を70%自動化するAIエージェント

・社内お問い合わせの1次回答を自動化するRAG型のチャットボット

・過去事例や最新情報を加味して、10秒で記事のたたき台を作成できるAIプロダクト

・お客様からのメール対応の工数を80%削減したAIメール

・サーバーやAI PCを活用したオンプレでの生成AI活用

・生徒の感情や学習状況を踏まえ、勉強をアシストするAIアシスタント

などの開発実績がございます。

生成AIを活用したプロダクト開発の支援内容は、以下のページでも詳しくご覧いただけます。

➡︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。

まずは、「無料相談」にてご相談を承っておりますので、ご興味がある方はぜひご連絡ください。

➡︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

「生成AIを社内で活用したい」「生成AIの事業をやっていきたい」という方に向けて、生成AI社内セミナー・勉強会をさせていただいております。

セミナー内容や料金については、ご相談ください。

また、サービス紹介資料もご用意しておりますので、併せてご確認ください。