正しく使えば問題なし?ChatGPTを使って作成したレポートがバレにくい理由と安全な使い方を徹底解説

- ChatGPTでのレポート作成はバレない可能性が高いが絶対ではない

- 自然な文章にするには具体的な指示と人の手による調整が不可欠

- 利用ルール違反や剽窃ハルシネーションなどのリスク理解が重要

ChatGPTは、私たちの生活を効率化してくれる便利なツールです。しかし、利用には危険性を伴うため、使い方に制限をしている場合もあります。

この記事では、ChatGPTを使ってレポートを作成したらバレるのかを詳しく解説していきます。完読いただくと、バレないレポートの作成方法が見つかる…かもです。ぜひ最後までお読みください。

\生成AIを活用して業務プロセスを自動化/

ChatGPTを使ってレポートを書いても良いのか

大前提として、レポートとは学習した内容の理解を深めつつ、論理的思考力・情報収集力・表現力を鍛え、他者に分かりやすく伝えるスキルを身につけるために与えられる課題です。

そのため、ChatGPTを活用したレポート作成を禁止している大学があるのもあります。

しかし、大学や教員によってルールが異なり、むしろ積極的にChatGPTを活用することを推奨している場合もあるので、状況によって判断する必要があります。

ChatGPTを使ってレポートを作成したらバレるのか

結論として、ChatGPTを使ってバレないレポート作成は可能です。ただし、生成AIの使用を禁止している課題で活用したり、使い方によってはバレる可能性も十分にあります。

ChatGPTとは、OpenAI社が開発した生成AIです。ユーザーの質問や要求に対して、適切な応答をしてくれるため、文章生成が可能でレポート作成にも活用できます。

しかし、ChatGPTに「○○のレポートを作成して」と漠然と指示しただけでは、不自然な文章になりやすく、ChatGPTを使ったことがバレやすくなってしまいます。そのほかにも、授業内容と関係ない一般論が入っていたり、今まで提出したレポートとあまりにも文章の組み立て方が違う場合もバレる可能性はあるでしょう。

なお、ChatGPTの活用方法について詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

ChatGPTを使って作成したレポートがバレない理由

前の章でもお伝えしましたが、結論、ChatGPTを使ってレポートを作成してもバレない可能性が高いです。その理由をひとつずつ解説していきます。

毎回同じ回答は出力されない

ChatGPTは同じ質問をしても基本的には同じ回答を出力しないことが、バレない理由の1つです。人間と同じようにChatGPTもその日その時の状態や入力内容によって、異なる回答を生成します。

同じ質問をしても、言葉選びや説明の順が異なるため、あたかも人間が書いたかのような文章を作り出せます。しかし、条件によっては完全一致に近い回答が出力される場合もあるため注意が必要でしょう。

AI文章検出ツールの精度が完璧ではない

AI文章検出ツールは、現時点で万能とは言えません。生成された文章が本当にAIによるものか、人間が作成したのかを完全に見分けることが難しい状況です。

特に、AIが自然な表現や複雑な文章構造を用いた場合、検出ツールはその違いを認識するのに苦労します。このため、誤検出や見逃しが発生する可能性があります。

また、利用するAI文章検出ツールによっても、判定基準が異なるため、回答結果が違うケースもあり、生成AIが回答した文章か判断するのは難しいといえるでしょう。しかし、普段から提出しているレポートと明らかに言葉遣いや言い回しが違う場合や課題内容によっては、教員が違和感を覚え検出ツールを使用して発覚する可能性もあるので、注意が必要でしょう。

ChatGPTで出力した証拠がない

仮にAI文章検出ツールで引っかかったとしても、現状、大学や教員が「この文章をChatGPTが生成した」と決定的に特定できるツールは一般に提供されていないことが、バレない理由の1つです。今の技術では、どのAIが文章を生成したのかを調べる仕組みがありません。

ChatGPTの利用履歴を確認すればある程度調べることはできますが、消すこともできてしまうため、証拠としては不十分です。どんなにAIで生成したと疑われても生成AIで出力した証拠を掲示できないため、バレないというわけです。

ChatGPTから自然なレポートを作成するコツ

ChatGPTを使ってレポートを書いてもバレない可能性は高いですが、不自然な文章になるケースもあるため、疑われてしまう可能性はあります。円滑にレポート作成を終えるためにも、自然な日本語で作成するコツを紹介します。

プロンプトは具体的に入力する

プロンプトは具体的に入力することで自然なレポートとなりやすくなります。「○○のレポートを書いて」のような漠然とした指示では、見当違いの内容を回答してきたり、文章の質が下がったりするため、不自然なレポートができあがる可能性が高くなります。自然なレポートを作成するためにも、レポート作成の背景や目的、含めたい内容など具体的な情報をChatGPTに伝えることが大切です。

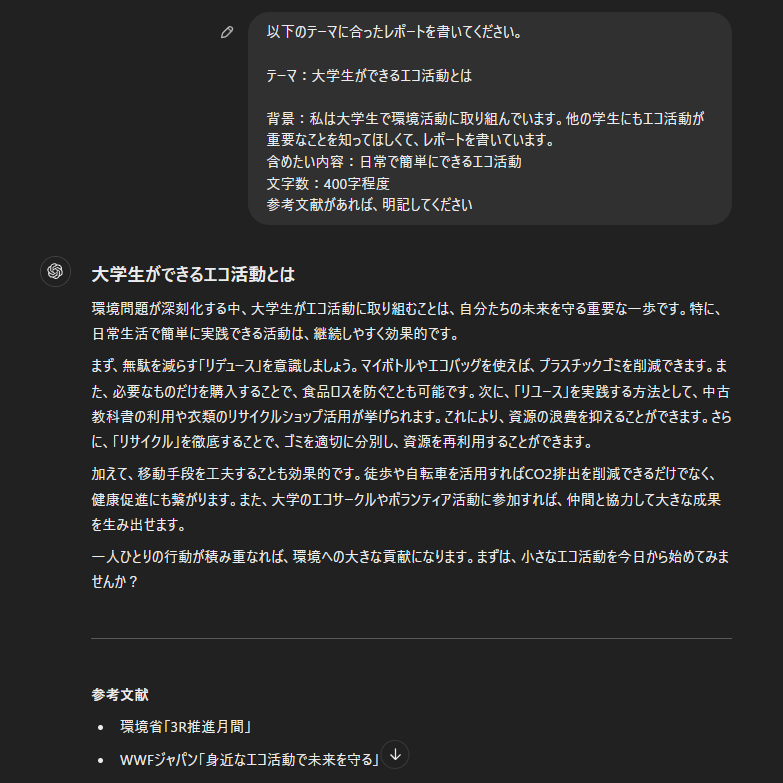

下記にレポート作成時に役立つプロンプト例をご紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

下記のテーマに合ったレポートを書いてください。

テーマ:

背景:

含めたい内容:

文字数:

参考文献があれば、明記してくださいまた、より詳細かつ自分の意見を入れたレポートを作成したい時は、下記のテンプレートも活用してみても良いでしょう。

あなたは「大学生本人の思考を文章化する編集アシスタント」です。

以下のルールを必ず守ってレポートを作成してください。

【絶対ルール】

・オリジナルの文章として成立させる

・教科書的・百科事典的な言い回しは避ける

・断定しすぎず、考察途中の表現を適度に入れる

・完璧すぎない、大学生らしい文章にする

・AIが書いたと分かる表現や構文を使わない

・参考文献があれば明記してください

【レポート条件】

・文字数:〇〇字前後

・構成:序論/本論/結論

・学部生レベル

・自分の意見・考察を必ず含める

【レポートテーマ】

〇〇について

【自分の考え・メモ(必須)】

・このテーマについて自分が重要だと思う点:

・授業や資料で印象に残った内容:

・自分なりの意見や疑問点:

(箇条書きでOK)

【参考情報(あれば)】

・授業資料の要点:

・教科書や論文の内容(要約でOK):

【出力指示】

1. まず全体構成を簡潔に示す

2. その後、レポート本文を出力する

3. 「〜と考えられる」「〜ではないだろうか」など、学生らしい表現を使う

4. 結論では、自分の考えを中心にまとめるファクトチェックを行う

ChatGPTが生成した回答が誤っている場合もあります。これはハルシネーションと呼ばれる現象で、対策としてはファクトチェックを行うことです。

ファクトチェックとは、事実を人間の目で確認することをさします。誤回答のままレポートを提出してしまうと、生成AIを使ってレポートを作成したことがバレやすくなってしまいます。回避するためにも、生成された内容が正しいものかを目で見て判断しましょう。

参考文献を明記する

参考文献を明記することもChatGPTを使って自然なレポートを作成できるコツの1つです。作成するレポートによっては、さまざまな情報源から情報を集める必要があります。ChatGPTを使うことで参考文献をレポートに記載できます。参考文献を記載することで、レポート内容の信頼性が上がるため、他の情報を利用する際は、明記するようにしましょう。

出力後の文章を調節する

ChatGPTが回答した内容を確認して、必要に応じて加筆や修正を行いましょう。

ChatGPTで生成した文章には、以下のような特徴があります。

- 表現が硬い

- 語彙が豊富

- 学生が書く内容にしては不自然

そのままレポートを提出してしまうと、生成AIを使っていると思われやすくなってしまいます。不要な疑念を持たれないためにも、ChatGPTの特徴を目立たないように調節するようにしましょう。

何度か出力を繰り返す

ChatGPTに一度指示しただけでは、不自然な文章が生成される場合があります。自分の目で見て修正することで不自然さはなくなりますが、文章量が多い場合、修正の数も多くなり手間が増えてしまいます。手間を減らすためにも、何度も出力させて、より自然な文章を回答させてから修正するのがコツです。

ChatGPTでレポートを作ってみた

前述のコツを用いて、ChatGPTを使ってレポートを作成してみました。まずは、以下のようにChatGPTに入力して、レポートを生成してもらいました。背景や含めたい内容など「具体的なプロンプト入力」や「参考文献を明記する」を指示しています。

概ね問題ないですが、ファクトチェックを行い、嘘が含まれていないか確認しましょう。今回はハルシネーションが含まれる文言が生成されていないため、問題ありません。しかし、まだ文章が硬いため、何度か生成し直してもらいます。

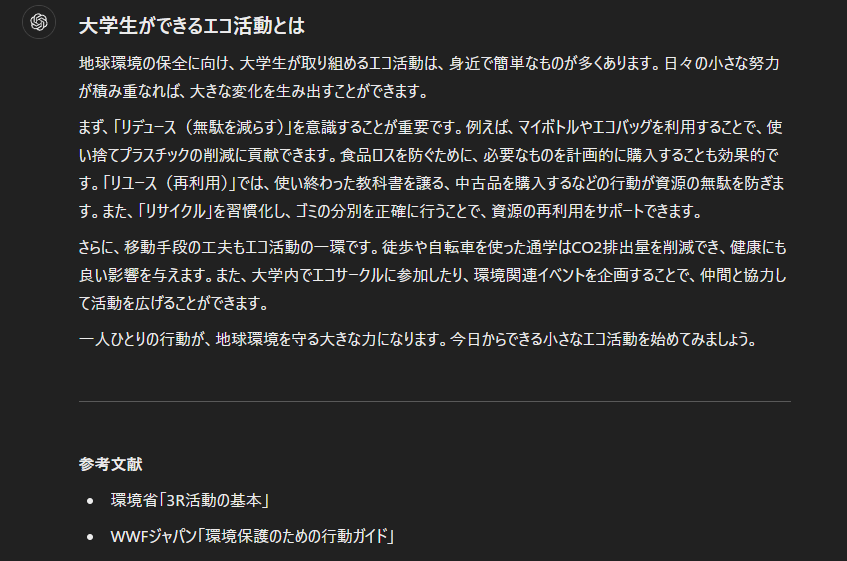

5回生成し直してもらった結果は以下のとおりです。

一回目に生成したときよりは、多少読みやすい文章になっていますが、まだ読みづらい箇所もあるため、自分で文章を調節していきます。最終的な結果は以下のとおりです。

地球環境の保全に向け、大学生が取り組めるエコ活動は、身近で簡単なものが多くあります。日々の小さな努力の積み重ねで、大きな変化を生み出せるようになります。

まず、「リデュース(無駄を減らす)」を意識することが重要です。

例えば、マイボトルやエコバッグを利用することで、使い捨てプラスチックの削減に貢献できます。食品ロスを防ぐために、計画的に必要なものを購入することも効果的です。

2つ目の「リユース(再利用)」では、使い終わった教科書をゆずったり、中古品を購入したりするなどの行動によって資源の無駄を防げます。

3つ目の「リサイクル」を習慣化し、ゴミの分別をきちんと行うことで、資源の再利用をサポートできます。

さらに、4つ目として、移動手段の工夫もエコ活動の一環です。

徒歩や自転車を使った通学はCO2排出量を削減でき、健康にも良い影響を与えます。

また、大学内でエコサークルに参加したり、環境関連イベントを企画したりすることで、仲間と協力して活動を広げることができます。

一人ひとりの行動が、地球環境を守る大きな力となります。みんなで今日からできる小さなエコ活動を始めてみましょう。自分が書いた際に使いそうな言葉や難しい専門用語はわかりやすい言葉に変更するなどのように、調節していきましょう。最終的なレポートを何度か目を通して、自然な文章に修正することで、よりよいレポート作成が可能となります。

なお、ChatGPTの書き方のコツについて詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

生成AIを活用してレポート作成を行った場合の大学側の対応

大学によっては生成AIの使い方に制限を用いている場合があります。特にレポート作成での利用には厳しい制約を課している大学もあるため、代表例を3つ解説します。

東京大学

東京大学では、生成AIの利用を禁止していません。むしろ、生成AIを積極的によい利用法や新技術、新しい法制度などを見出すために使うべきとアナウンスしています。

ただし、全面的に使うことを承諾しているわけではありません。以下のような注意喚起もされています。

- ハルシネーションが含まれている可能性があること

- 機密情報や個人情報を安易にChatGPTに送信すると危険であること

- 将来の著作権や文章を用いた試験・評価に問題が発生する可能性がある

ChatGPTを含めた生成AIの使い方に関しては、社会とともにより良い世界の構築に貢献するために、今後も議論が進んでいく予定です。

名古屋市立大学

名古屋市立大学では、レポートや課題にChatGPTなどを使ってそのまま書き写すことは、剽窃にあたるとアナウンスしています。剽窃にあたる場合は、履修及び成績を無効にするなどの厳格な対応を行うと注意喚起されています。

上手く活用することで能力向上に役立つため、生成AIの利用は否定していませんが、危険性を理解して使うことは必要不可欠と大学側は考えているようです。

立命館大学

立命館大学では、生成AI利用によるメリットデメリットを判断できる、AIリテラシーの醸成に努めると発表しました。大学は学問を追求し真理を探求する場として、生成AIの特性を利用者が十分に理解し、適切に対応できるリテラシーが求められているとして、生成AIの使用を許可しています。

メリットだけでなく、個人情報の漏えいや意図せぬプライバシー侵害などの危険性も喚起されています。今後は、生成AIの活用にあたり、教育や学修の注意事項や留意事項を学生・教員に向けて周知を図っていく予定とのことです。

ChatGPTを使ってレポート作成する際の注意点

基本的には、レポート作成にChatGPTを使ってもバレない可能性の方が高いですが、絶対にバレないとは言えません。その他にもChatGPTを使ってレポート作成する際は気をつけるべきポイントがいくつかあります。それぞれを解説しますので、最後までご覧ください。

バレる可能性がある

ChatGPTを使ってレポート作成してもバレにくいですが、時にはバレる可能性もあります。生成AIの利用を禁止している課題でChatGPTを使うとペナルティを科せられるかもしれません。

生成AIは非常に便利なツールですが、禁止されている場合もあります。使ってもよい場面かそうでないかを必ず判断し、適切に扱うようにしましょう。

著作権侵害や剽窃のリスクがある

生成AIを使ってレポートを作成する場合、回答内容によっては著作権侵害や剽窃のリスクが伴うため、注意しなければなりません。生成AIはインターネット上から情報を集めて、指示に合う結果を回答します。

集めた情報の中には、他者の著作物が含まれる場合があります。これをあたかも自分の作ったもののように発表すると、著作権侵害や剽窃となってしまい、罰則が科せられます。ChatGPTを使ってレポート作成する場合は、細心の注意を払って行わなければなりません。

ハルシネーションに注意する

ChatGPTを含む生成AIから出力された情報は必ずしも正しいというわけではなく、誤情報が含まれていることが多々あります。

そのため、ChatGPTの場合であればDeep Researchの活用や参考資料のアップロードなどを行い出力精度をあげつつ、ファクトチェックを行うことが大切です。

また、出力された内容の情報元のサイトが信用性があるのかなど、レポートを作成する時は多岐にわたる確認が必要となるでしょう。

丸写しは自分の学習のためにならない

丸写しは自分の学習のためにはなりません。ChatGPTは指示するだけで適切な回答をしてくれるため、レポートや論文作成に利用している方も少なくないでしょう。

学習のサポートとしてChatGPTを使う場合は、効率よく知識を得られます。しかし、丸写しをしてしまうと内容が頭には残りづらく、知識も身につけづらくなるため、学習効率が悪くなってしまいます。

なお、ChatGPTの著作権問題について詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

よくある質問

ChatGPTを適切に使い、効率よくレポート作成を行おう

昨今では、生成AIの活用が増えているため、レポート作成や翻訳など学生も使う機会が多くなっています。使い方次第では効率よく学習を進められるため、知識の定着が早くなります。

この記事ではChatGPTを使ってレポート作成してもバレないかを解説していきましたが、ChatGPTをレポート作成に使うことを禁止している場合もあるため、使う場面には気をつけなければなりません。

ChatGPTをレポート作成に利用する際は、使い方に気をつけて行うようにしましょう。

最後に

いかがだったでしょうか?

生成AIを活用することで、レポート作成の効率は飛躍的に向上します。しかし、適切な使い方をしなければ、不自然な表現や誤情報が混ざるリスクも。ビジネスで安全に生成AIを活用するための最適な手法を検討しましょう。

株式会社WEELは、自社・業務特化の効果が出るAIプロダクト開発が強みです!

開発実績として、

・新規事業室での「リサーチ」「分析」「事業計画検討」を70%自動化するAIエージェント

・社内お問い合わせの1次回答を自動化するRAG型のチャットボット

・過去事例や最新情報を加味して、10秒で記事のたたき台を作成できるAIプロダクト

・お客様からのメール対応の工数を80%削減したAIメール

・サーバーやAI PCを活用したオンプレでの生成AI活用

・生徒の感情や学習状況を踏まえ、勉強をアシストするAIアシスタント

などの開発実績がございます。

生成AIを活用したプロダクト開発の支援内容は、以下のページでも詳しくご覧いただけます。

➡︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。

まずは、「無料相談」にてご相談を承っておりますので、ご興味がある方はぜひご連絡ください。

➡︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

「生成AIを社内で活用したい」「生成AIの事業をやっていきたい」という方に向けて、生成AI社内セミナー・勉強会をさせていただいております。

セミナー内容や料金については、ご相談ください。

また、サービス紹介資料もご用意しておりますので、併せてご確認ください。