もう資料作りも学習も迷わない!AIマインドマップ「Mapify」情報整理がラクになる使い方や料金、活用事例を徹底解説

- テキスト、PDF、画像、音声、動画などをAIが解析し、マインドマップに変換

- ユーザーの指示に応じてマインドマップを修正・詳細化できる

- 英語・中国語などのコンテンツを日本語に要約してマインドマップ化

情報があふれる現代社会で、効率的な情報整理は不可欠です。そんな中、注目を集めているのがAIマインドマップツール「Mapify」。

長文や動画、音声などさまざまな情報をAIが自動でマインドマップに変換してくれます。複雑な情報を視覚的に整理できるため、学習や仕事の効率アップに役立ちます。Mapifyを使えば、情報整理の悩みから解放されるかもしれません。

本記事では、Mapifyの機能や使い方、活用事例などを詳しく解説します。

\生成AIを活用して業務プロセスを自動化/

Mapifyとは

Mapifyは、AIを活用した新しいマインドマップ作成ツールです。これまでのマインドマップ作成ツールとは違い、テキスト、PDF、画像、音声、動画などさまざまな形式の情報を自動的にマインドマップに変換します。

このサービスは、Xmindチームによって開発され、シンガポールのSUPERMIND PTE. LIMITEDが運営しています。Xmindはもともとマインドマップ作成ソフトを提供していましたが、そこにAIを活用して、さらに直感的かつ効率的に情報整理ができるツールとしてMapifyが開発されました。

Mapifyでは、GPT-5 や Gemini 2.5 などの最先端LLMを活用し、AIが情報を分析して重要なポイントを抽出。それらを階層構造で整理し、視覚的に分かりやすいマインドマップを生成します。生成されたマインドマップはAIとの対話を通じて編集や拡張が可能です。

マインドマップとは

マインドマップとは、思考やアイデアを整理するための手段の一つです。中心となるキーワードを真ん中に置き、そこから枝のように関連する情報を放射状に広げていきます。言葉だけでなく、色や図形、イラストなどを使って自由に展開できるため、頭の中の考えを「見える化」するのに役立つ、と人気の手段です。

マインドマップは、イギリスの教育コンサルタントであるトニー・ブザン氏によって提唱されました。もともとは記憶力や創造力の向上、問題解決力の強化などを目的として開発され、現在ではビジネスや教育、自己啓発の分野で広く活用されています。特にブレインストーミングやプレゼン準備、読書メモ、プロジェクトの構想などに効果的で、情報の関係性を一目で把握できるのが特長です。

Mapifyでは、このマインドマップ作成のプロセスをAIが自動で行います。情報を入力するだけで、構造化から整理までを一気に任せられるため、プロジェクト管理はもちろん、学習やイベント計画など、幅広いシーンで活用できる多機能ツールとして注目を集めています。

なお、ChatGPTでのマインドマップ作成について詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

Mapifyで使われているAIモデルと技術

Mapifyでは、GPT-5 や Gemini 2.5 といった複数の大規模言語モデル(LLM)を組み合わせて活用しています。ひとつのAIモデルに頼るのではなく、処理する内容や目的に応じて最適なモデルを使い分けることで、要約の精度や情報整理の質を高めている点が特長です。

オンライン検索と連携した要約にも対応しています。入力した文章やURLの内容をもとに、必要に応じて関連情報も踏まえながらマインドマップを生成できるため、単なる要点整理にとどまらず、全体の流れや背景を理解しやすくなります。

有料プラン(Pro・Unlimited)では、用途に応じて高性能モードと通常モードを切り替えて利用可能。ボリュームのある資料や精度を重視したい場面では高性能モード、アイデア出しや簡単なメモ整理では通常モードといった形で、作業内容に合わせた使い分けが可能です。

Mapifyの特徴・使うメリット

Mapifyは、これまでのマインドマップツールとは違う特徴を持つ新しい情報整理ツールです。具体的な特徴と、Mapifyを使うメリットをご紹介します。

さまざまな形式のデータを取り込める

Mapifyの大きな強みは、マインドマップを作成するのに必要な情報をさまざまな形式で取り込むことができることです。文章だけでなく、PDF文書や画像、音声ファイル、さらにはYouTubeなどの動画リンクにも対応しています。これにより、形式の異なる情報源をまとめてマインドマップ化できるので、複数の資料を読む手間が省け、情報の全体像をすばやく把握することが可能です。

素早く高品質なマインドマップをワンクリックで作成

Mapifyを使用すると、従来のように手描きやテンプレートから作る必要はありません。AIの力を使って情報を自動で整理し、視覚的に見やすいマインドマップをワンクリックで生成してくれます。重要なキーワードや要点を的確に抽出してくれるため、見落としや偏りの少ない、バランスの取れた内容に仕上がるのもメリットです。

イメージ生成ツールでマップをビジュアル化

Mapifyには、ノードの内容に合わせて画像を自動生成するイメージ生成ツールも搭載。文字情報だけでなくビジュアル要素を加えることで、マインドマップ全体の理解度が高まり、記憶にも残りやすくなります。企画整理やアイデア出しなど、発想を広げたい場面で特に役立つ機能です。

スライド表示モードでプレゼンまで完結

Mapifyでは、作成したマインドマップをそのままスライド表示モードに切り替えることが可能。マップ構造を保ったまま順番に表示できるため、プレゼンや説明資料としても活用しやすく、情報整理から発表準備までをMapify単体で完結できます。

マルチデバイス&ブラウザ拡張でどこでも使える

Mapifyは、複数のデバイスや環境に対応しています。

- Webブラウザ

- iOS / Android アプリ

- Chrome拡張機能

PCでの情報整理から、スマートフォンでの確認、Web閲覧中の即マインドマップ化まで、場所を選ばず使えるのも大きなメリットです。

AIアシスタントでマインドマップと対話できる

Mapifyでは、作成されたマインドマップに対してAIアシスタント(AIチャット)を使った対話が可能。「このトピックについて詳しく教えて」と入力すると、AIが自動的に補足情報を返してくれる仕組みになっています。この機能により、情報の理解を深めたり、新しい視点を得たりすることができます。

チームでの共有がしやすい

Mapifyは、作成したマインドマップをチームメンバーと簡単に共有できるのも大きな魅力です。

URLを送るだけで閲覧・編集が可能になるほか、リアルタイムでの共同作業にも対応しています。会議の議事録や資料整理など、複数人での情報管理において、非常に効率的に活用できます。

Mapifyの使い方

Mapifyの使い方について、登録方法までを説明します。はじめて利用する方でも迷わず始められるよう、手順をわかりやすく紹介します。

アカウント登録

Mapifyの公式サイト(https://mapify.so/ja)にアクセスし、トップページの「無料で始める」ボタンをクリック。

アカウント作成方法を選択します。選択肢には、以下の3つがあります。

- Googleアカウント

- Appleアカウント

- メールアドレス

選択した方法でアカウントを作成します。今回はGoogleアカウントで登録を行います。「Googleアカウントでログイン」をクリック。

使用したいGoogleアカウントを選択します。

選択したアカウントで問題なければ、「次へ」をクリック。

「Mapifyへようこそ」と表示されれば、ログイン完了です。

Mapifyの登録手順は、スマホやPCなどのデバイスによって表示が変わる場合がありますが、基本的な手順は同じです。Appleアカウントとメールアドレスでの登録方法は以下になります。

Appleアカウントでの登録

- 「Appleアカウントでログイン」をクリック

- iCloudのメールアドレスか電話番号を入力

- パスワードまたはパスキーでサインインを進める

メールアドレスでの登録

- メールアドレスを入力

- 「メールアドレスで続ける」をクリック

- 送られてきたログインコードを入力

- 「ログインコードで続ける」をクリック

- アンケートに回答し、「今すぐ開始」ボタンをクリック。

これでMapifyのアカウント登録が完了し、すぐに利用を開始できます。無料版では10クレジットまでの利用が可能ですが、一部の機能に制限があります。また、30日間の無料トライアルではクレジットカードが不要で、Professionalプランを試すことができます。

PDF・ドキュメントからマインドマップを作る手順

Mapifyでは、PDFやドキュメントファイルをアップロードするだけで、AIが内容を解析し、自動でマインドマップを生成できます。

【手順】

- ダッシュボードから「PDF / 文書」を選択

- PDFまたはドキュメントファイルをアップロード

- 内容を確認し、「Mapify>」をクリック

- 数秒〜数十秒でAIマインドマップが生成される

論文やレポートなど情報量の多い資料でも、構造を保ったまま要点を整理できるため、学習や業務での情報整理に向いています。

Webページ・YouTube・音声・画像からの変換手順

Mapifyは、WebページやYouTube動画、音声、画像など、URLやファイル形式の異なる情報もAI要約してマインドマップ化できます。

【基本的な流れ】

- ダッシュボードで入力形式(Web / YouTube / 音声 / 画像)を選択

- URLを貼り付ける、またはファイルをアップロード

- 内容を確認して解析を実行

- AIが情報を整理し、マインドマップを生成

動画や音声の場合は、発言内容の要点を中心に整理されるため、長時間コンテンツの概要把握に便利です。

おすすめプロンプト例(テキスト指示)

Mapifyでは、自由入力したテキストをもとにマインドマップを作成できます。用途に応じて指示を少し工夫すると、情報整理の精度が高まります。

| 用途 | プロンプト例 |

|---|---|

| 学習用 | この文章を、重要なポイントごとに整理してマインドマップ化してください。用語の定義と要点が分かる構成にしてください。 |

| 会議メモ用 | 以下の内容を、議題・決定事項・課題に分けてマインドマップにまとめてください。 |

| 記事構成・企画整理用 | このテーマについて、導入・本文・まとめの構成でマインドマップを作成してください。 |

| アイデア出し用 | このキーワードを中心に、関連アイデアを広げる形でマインドマップを作ってください。 |

Mapifyを使ってみた!

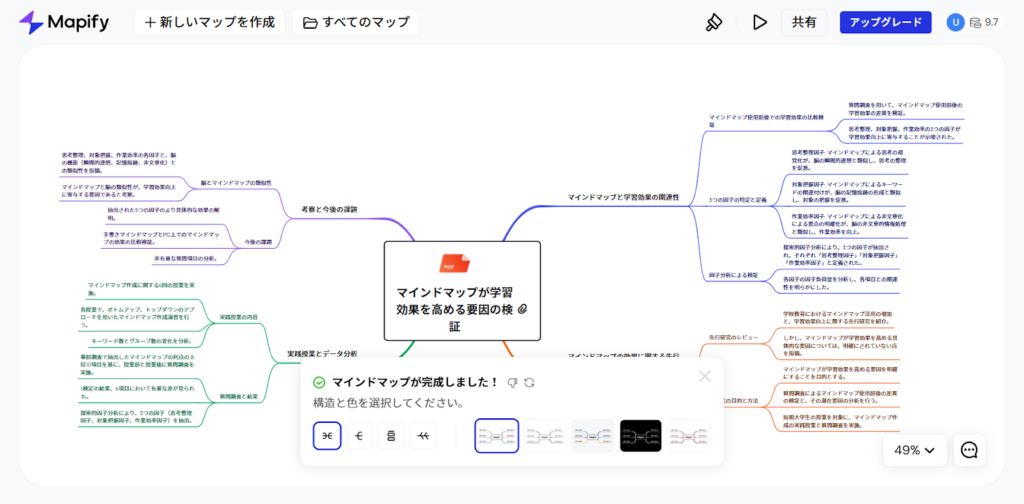

今回は、尚絅大学研究紀要に掲載された論文「マインドマップが学習効果を高める要因の検証」(高橋文徳著)を題材に、Mapifyを使って実際にマインドマップを作成してみました。

この論文は、マインドマップが学習効果を向上させる具体的な要因について検証した内容で、全体で約20ページ前後の分量があります。情報量が多く、複雑な構造を持つため、Mapifyの性能を試すのに最適です。

まずは、Mapifyのダッシュボードから「PDF/文書」を選択し、論文のPDFファイルをアップロードします。プロンプト入力欄の右下にある「Mapify>」をクリックすると、AIが内容を解析するプロセスを開始しました。

今回は、おおよそ3〜4クレジット程度を消費し、解析からマインドマップ生成まで約10秒ほどで解析が完了。その後、Mapifyが自動的に論文内容を階層的に整理し、視覚的なマインドマップを生成しました。

中心には論文のPDFが配置され、その周囲にトピック(分析や課題、目的など)が枝分かれする形で整理されています。

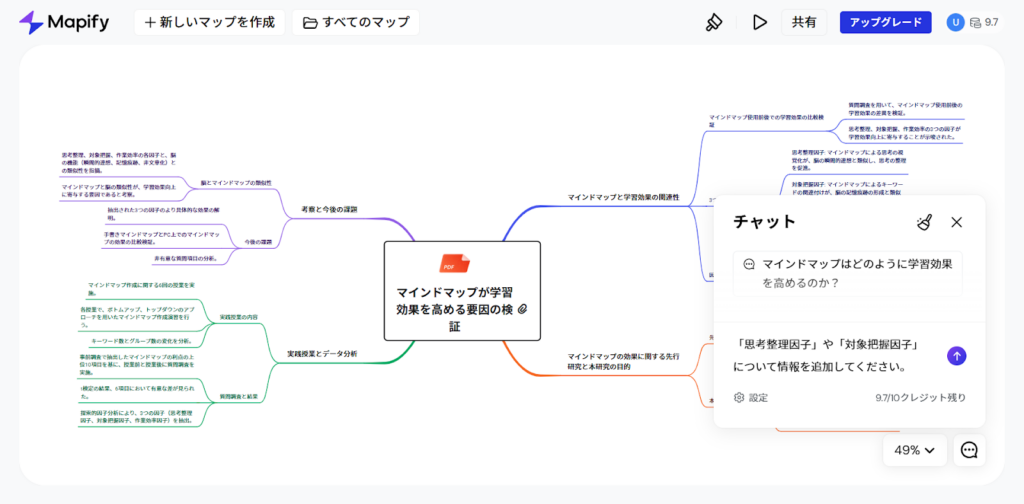

AIとの対話機能を活用し、追加情報のリクエストもでき、マインドマップへ追加も可能です。

生成されたマインドマップは非常に分かりやすく、論文全体の構造や主要なポイントが一目で把握できました。AIによる自動生成では重要な部分が適切に抽出されているため、人間が手作業で行うよりも効率的です。

ただし、あくまでAIなので、一部の細かな情報については抽出漏れがある場合もあります。人間による確認と補足が必要でしょう。

学習用途では、論文や教科書の全体像を素早く把握するのに役立ち、ビジネス用途では、調査資料やレポートの要点整理を効率化できます。研究用途でも、複雑な資料の構造を俯瞰するツールとして使えると思いました。

Mapifyの料金プラン

Mapifyには、使い方に応じて選べる複数の料金プランがあります。以下の表で、それぞれのプランの特徴を紹介します。

| プラン名 | 月額料金(年払い時) | 月額料金(都度払い | 提供内容(主な特徴) |

|---|---|---|---|

| Free(無料) | 無料(10クレジット、一部機能のみ) | – | 初回登録時に10クレジット付与。初回登録時に10クレジット付与。最新仕様では、無料トライアルやクレジットの付与条件が変わることがあるため、公式サイトも確認してください |

| Basic | 約 $5.99/月 | $9.99/月 | 月1,000クレジット、基本的なAIマインドマップ機能が利用可能 |

| Pro | 約 $11.99/月 | $19.99/月 | より多くのAI機能・プロテンプレートにアクセス可能、クリエイティブな課題向けに強化 |

| Unlimited | $17.99/月 | $29.99/月 | クレジット無制限、全機能利用可能。頻繁に利用するユーザーに最適 |

Mapifyは、無料プランから始められるため、まずは使い勝手を試してみたい方にとってハードルが低いのが魅力です。無料プランでは10クレジットが付与され、基本的な機能を一通り体験できます。その後、利用頻度や目的に応じて、有料プランに移行するのが一般的です。

有料プランは、「Basic」「Pro」「Unlimited」の3段階に分かれており、機能や使用可能なクレジット数が異なります。とくに年間契約を選ぶことで、月額あたりの料金が40~50%程度安くなり、長期的に使うならかなりお得です。

日常的にマインドマップを活用する人や、複数の情報ソースから頻繁に生成するユーザーには、クレジット無制限の「Unlimited」プランが最も費用対効果に優れています。また、チームでの共同作業や情報共有を重視する場合は、チーム専用プランや法人向けの契約も検討する価値があります。

Mapifyにおけるクレジットとは?

Mapifyで使われている「クレジット」とは、AIによるマインドマップ生成やコンテンツ解析などの機能を利用する際に消費される、ポイント制の仕組みのことです。

文章をマインドマップ化したり、PDFやYouTube動画を要約したりするごとに、1〜数クレジットが必要になります。クレジットは、使用するコンテンツの種類や長さ、処理の複雑さによって消費量が変わるため、シンプルな入力よりも長文や動画の処理のほうが多く消費される傾向にあります。

このように、MapifyではクレジットがAI機能を使うための「通貨」や「チケット」のような役割を果たしており、自分の使い方に合わせてプランを選ぶことで、より効率よく活用することができます。

無料プランでできること・制約

Mapifyの無料プランでは、アカウント登録後に10クレジットが付与され、以下の機能を試すことができます。

- テキスト→マインドマップ生成。自由入力した文章を自動でマインドマップ化。要点を分かりやすく整理してくれる。

- PDFのアップロードと要約:PDFファイルを読み込んでマインドマップに変換(ページ数や内容によりクレジット消費)

- YouTube動画の要約:YouTubeのURLを貼るだけで、話の流れや要点を自動で抽出。

- Webページの要約:URLを入力することで、Web記事やブログの内容を要約&構造化。

- AIチャットで内容の深掘り:作成したマインドマップに対して、質問をして理解を深めることができる。

反対に、以下の制約があります。

- 10クレジットまでの利用(追加購入不可)

- 生成できるマインドマップの数に上限がある

- 一部高度な機能・テンプレートは非対応

- チーム共有や同時編集機能は使えない

このように無料プランでは、基本的な機能を試せますが、使えるクレジットが限られています。継続的に活用したい場合は、有料プランを検討すると良いでしょう。

Basic、Pro、Unlimitedの各プランでは、利用できるクレジット数だけでなく、使える機能も増えます。例えば、Proプランでは画像やオーディオからマインドマップを作成できるほか、チーム機能やAPI連携にも対応。Unlimitedプランならクレジットを気にせず使え、新機能も優先的に試せます。

長期間利用するなら、年間契約を選ぶと月額料金が割引されるのでお得になります。また、有料プランには無料トライアル期間があるため、まずは試してから検討するのもおすすめです。

各プランがおすすめな人

Mapifyには、利用頻度や扱う情報量に応じて複数の料金プランが用意されています。

ここでは、Mapify無料版・有料版それぞれがどんな人に向いているのかを、利用シーン別に整理します。

「Freeプラン」まずはMapifyの使い勝手を試したい人向け

Mapify無料版は、AIマインドマップツールの操作感や、情報整理の流れを体験するのに適しています。 利用頻度は低めで、「どんなことができるかを確認したい」という初回利用者に向いています。

「Basicプラン」学習や軽めの情報整理を日常的に行う人向け

講義ノートや読書メモ、Web記事の要約など、比較的コンパクトな情報整理を継続的に行う人にはBasicプランが適しています。 Mapify有料版の中でも手軽に始めやすく、学習用途との相性が良いプランです。

「Proプラン」画像・音声も含めてがっつり活用したい個人向け

PDFだけでなく、画像や音声、動画など幅広い情報をAI要約したい場合はProプランが向いています。 情報量が多く、精度を重視したい個人ユーザーや、業務での利用を検討している人におすすめです。

「Unlimitedプラン」業務で毎日のように使うヘビーユーザー・チーム向け

Unlimitedプランは、クレジット消費を気にせずMapifyを使いたい人向けのプランです。 大量の資料整理や、チームでの共有・共同編集など、業務用途で頻繁に使うケースに適しています。

Mapifyをもっと便利に使うための追加機能

Mapifyには、基本機能だけでなく、活用の幅をさらに広げる便利なツールや連携方法も用意されています。ここでは、特におすすめの2つをご紹介します。

Chrome拡張機能でWebページを即マインドマップ化

MapifyにはChrome拡張機能が用意されており、ブラウジング中のWebページをその場でマインドマップ化することが可能です。気になる記事や調査中の情報があれば、ワンクリックでMapifyに取り込み、要点を整理してくれるので、リサーチ作業が格段にスムーズになります。

複数のWebサイトから情報を集める必要がある場合でも、拡張機能を使えば、手間なく効率的にまとめることが可能です。Webライターや学生、マーケターなど、日常的に多くの情報に触れる人にとって、非常に便利な機能です。

イメージ生成ツールでノードをビジュアル化

Mapifyには、マインドマップ内のノード内容に合わせて画像を自動生成するイメージ生成ツールが用意されています。テキストだけではイメージしづらい概念やアイデアも、ビジュアルとして補足できるため、全体の理解度が高まります。

企画整理やアイデア出しなど、発想を広げたい場面では特に効果的です。AIマインドマップツールとして、情報整理だけでなく「ひらめきを助ける」使い方ができる点も、Mapifyの強みと言えるでしょう。

MapifyのスライドモードとGammaを併用するワークフロー(新規)

Mapifyには、作成したマインドマップをそのままスライド表示に切り替えられる機能があります。構造を崩さずに内容を順番に見せられるため、簡単なプレゼンや共有用の資料としても使いやすいのが特徴です。

さらにGammaと組み合わせることで、資料作成までの流れをよりスムーズに進められます。 使い方の一例は、次のとおりです。

- Mapifyで情報を整理し、全体像をマインドマップにまとめる

- 整理した構造をもとに、Gammaでスライド資料として仕上げる

- 会議後に出た補足や修正点を、Mapifyに戻して整理する

考えをまとめたり、あとから振り返ったりする場面ではMapifyを使い、相手に見せる資料を作る段階ではGammaを使う。このように役割を分けて使うことで、情報整理からアウトプットまでを無理なくつなげられます。

Gammaと組み合わせて、資料作成まで完結

Mapifyで生成したマインドマップは、資料作成ツール「Gamma」と組み合わせて活用することで、構想から資料化までを一貫して効率化できます。Gammaはプレゼン資料やレポートを直感的に作れるAIドキュメントツールで、Mapifyのマップ構造をベースに、スライド形式でアウトプットを作成するのに最適です。

Mapifyで構造を整理し、その内容をGammaに転記・展開することで、わかりやすく説得力のある資料が素早く仕上がります。「思考の整理」と「見せる準備」の一連の作業をひと続きでできるため、情報整理からプレゼンまでを短時間でこなしたい人におすすめの組み合わせです。

なお、Gammaについて詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

Mapifyの活用事例

Mapifyはさまざまな場面で活用されています。ここでは、実際のユーザーによる活用事例をいくつか紹介します。

これらの事例を参考に、自分なりの活用方法を見つけてみてはいかがでしょうか。

Xアカウント分析

このユーザーは、Mapifyを利用してXアカウントの分析を行いました。具体的には、対象アカウントのツイート内容をMapifyに入力し、そのアカウントが主に発信している投稿の傾向や興味のある話題、コミュニケーションスタイルをマインドマップ形式で分析しています。

Mapifyが提供する複数の視点での分析や会話のきっかけを見つけやすい点は、魅力的です。また、相手の関心事が一目でわかるため、人間関係の構築に役立つでしょう。

Xアカウント分析を再現する手順

対象アカウントのURLをコピーし、MapifyでWebページとして読み込む。その後、AIチャットで「このアカウントの関心分野や投稿傾向を整理して」と指示すると、分析内容をマインドマップ化できます。

YouTube動画のマインドマップ化

Mapifyを利用してYouTube動画をマインドマップ化したユーザーもいました。具体的には、YouTube動画のリンクをMapifyに入力するだけで、数秒でその動画の内容がマインドマップに変換したとのこと。中国語の動画でも日本語で出力される点に驚きです。

MapifyのAI技術は、外国語の動画を理解し、日本語でなくてもスムーズに情報を提供してくれるため、国際的なコンテンツを扱う際にも非常に役立ちます。

YouTube動画要約を再現する手順

要約したいYouTube動画のURLをMapifyに貼り付けて解析を実行。生成後、AIチャットで「重要なポイントを学習向けに整理して」と指示すると、復習しやすい構成になります。

DeepRserachとの組み合わせ

このユーザーは、DeepResearchとMapifyを組み合わせて情報整理を行い、学習効率を向上させています。

具体的には、DeepResearchで収集した膨大なデータをMapifyに入力し、マインドマップ形式で視覚的に整理しています。複雑な情報がわかりやすくなると感じたそうです。

添付された画像では「GitHub初心者から中級者への使い方ガイド」を中心に、DeepResearchで得た情報がMapifyでマインドマップ化されています。この組み合わせは、大量の情報を効率的に理解するためのツールとして活用でき、研究や学習の効率を大幅に向上させるでしょう。

DeepResearch連携を再現する手順

DeepResearchで収集した情報やURLをMapifyにまとめて入力。AIチャットで「技術テーマごとに整理して」と指示することで、複雑なリサーチ内容を視覚的に把握できます。

なお、日本&海外における生成AIの面白い活用事例について詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

Mapifyの商用利用について

Mapifyには無料プランと有料プランがありますが、無料プランやトライアル期間中に作成したマインドマップは、商用目的では使えません。無料プランで作成した資料を、そのままクライアントに見せたり、社内資料として使うのはできないということです。

ビジネスでMapifyを活用したい場合、有料プランへの切り替えが必要です。有料プランにすれば、作成したマインドマップを業務で活用でき、チームでの共有もできます。

商用利用を検討する際は、利用規約をしっかりと確認し、適切なプランを選びましょう。

無料プラン・トライアル利用時の商用利用について

Mapifyの無料プランやトライアル期間中に作成したマインドマップは、基本的に商用利用には向いていません。これらのプランで作成したマップには、ウォーターマーク(透かし)が入ることがあり、クライアントに提出する資料や外部に公開する用途には不向きです。

営業資料や業務成果物として使う場合は、無料版での利用は避けたほうがよいでしょう。

有料プランでの商用利用と注意点

Mapifyの有料プラン(Basic / Pro / Unlimited)を契約すると、作成したマインドマップをそのまま仕事で活用できます。 社内の企画立案からプレゼン資料の構成まで、活用の幅はさまざまです。

ただ、実際にビジネスの現場で使うにあたって、最低限押さえておきたい部分がいくつかあります。

情報の取り扱いは慎重に

もっとも気をつけたいのが、機密情報や個人情報の入力です。 便利なツールですが、社外秘のプロジェクト案や顧客情報をそのまま入力する際は、会社のセキュリティポリシーに反していないか、今一度確認しておきましょう。「どこまで入力して良いか」の線引きを意識することが大切です。

著作権と「要約」のルール

ネット上の記事や他人が作った動画などを元にマップを作成(要約)する場合、そのコンテンツの引用ルールに注意してください。 要約したものをそのまま外部に公開したり、販売したりする場合は、元の著作者の権利を侵害しないよう、利用条件をチェックする習慣をつけましょう。

「最新の規約」が正解

商用利用の細かい定義は、サービスのアップデートに伴って変更されることがあります。「これは大丈夫かな?」と迷ったときは、必ず公式サイトの最新の利用規約を確認するようにしてください。

Mapifyの注意点

Mapifyは便利なツールですが、使い方には注意が必要です。

まず、AIが自動でマインドマップを作ってくれますが、完璧ではありません。すべてを任せるのではなく、自分で内容を確認し、必要なら手を加えましょう。

また、入力するデータの品質が低いと、出来上がるマインドマップの質も下がります。できるだけ正確で詳しい情報を入れるのがコツです。

ただし、個人情報や会社の機密情報を入力するのは慎重に。Mapifyがデータを学習に使う可能性もあるため、取り扱いには気を付けましょう。

最後に、著作権の問題にも気を配る必要があります。他人の著作物を使う場合は、許可を取るか、正しく引用するようにしましょう。

MapifyのFAQ(よくある質問)

Mapifyを初めて使う方や利用中に疑問を感じた方のために、よくある質問をまとめました。ここでは、基本的な機能や利用方法に関する質問から、トラブルシューティングに役立つ情報を解説します。

Mapifyを活用してみよう!

Mapifyは、情報をわかりやすく整理できる便利なツールです。テキストや動画、PDFなどを取り込み、AIが自動でポイントをまとめてくれるので、仕事や学習の効率アップに役立ちます。

例えば、Xの投稿を分析したり、YouTube動画をマインドマップにしたり、DeepResearchと組み合わせたりと、さまざまな場面で活用できます。商用利用も可能で、有料プランならチーム機能やエクスポートのオプションも充実しています。

Mapifyを使えば、情報をスッキリ整理でき、新しいアイデアも生まれやすくなるでしょう。学習やプロジェクト管理を楽にするためにも、ぜひ一度試してみてください。

最後に

いかがだったでしょうか?

MapifyなどのAIツールを活用することで、情報整理の自動化や業務効率の向上が実現できます。貴社の課題に合わせた最適な活用方法をご提案し、AI導入による生産性向上を支援します。

株式会社WEELは、自社・業務特化の効果が出るAIプロダクト開発が強みです!

開発実績として、

・新規事業室での「リサーチ」「分析」「事業計画検討」を70%自動化するAIエージェント

・社内お問い合わせの1次回答を自動化するRAG型のチャットボット

・過去事例や最新情報を加味して、10秒で記事のたたき台を作成できるAIプロダクト

・お客様からのメール対応の工数を80%削減したAIメール

・サーバーやAI PCを活用したオンプレでの生成AI活用

・生徒の感情や学習状況を踏まえ、勉強をアシストするAIアシスタント

などの開発実績がございます。

生成AIを活用したプロダクト開発の支援内容は、以下のページでも詳しくご覧いただけます。

➡︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。

まずは、「無料相談」にてご相談を承っておりますので、ご興味がある方はぜひご連絡ください。

➡︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

「生成AIを社内で活用したい」「生成AIの事業をやっていきたい」という方に向けて、通勤時間に読めるメルマガを配信しています。

最新のAI情報を日本最速で受け取りたい方は、以下からご登録ください。

また、弊社紹介資料もご用意しておりますので、併せてご確認ください。