管理職の仕事はどう変わる?生成AI時代に求められる「AIマネージャー」!必要なスキルや働き方を徹底解説

- 生成AIはマネージャー業務を「減らす」のではなく、判断や設計といった高度な仕事へ再配分させる技術

- AIマネージャーに求められるのは、ツール操作ではなく、人とAIの役割を設計し組織に定着させるマネジメント力

- 成果だけでなく、AI活用のプロセスや業務設計を評価する視点が、生成AI時代のマネージャーには欠かせない

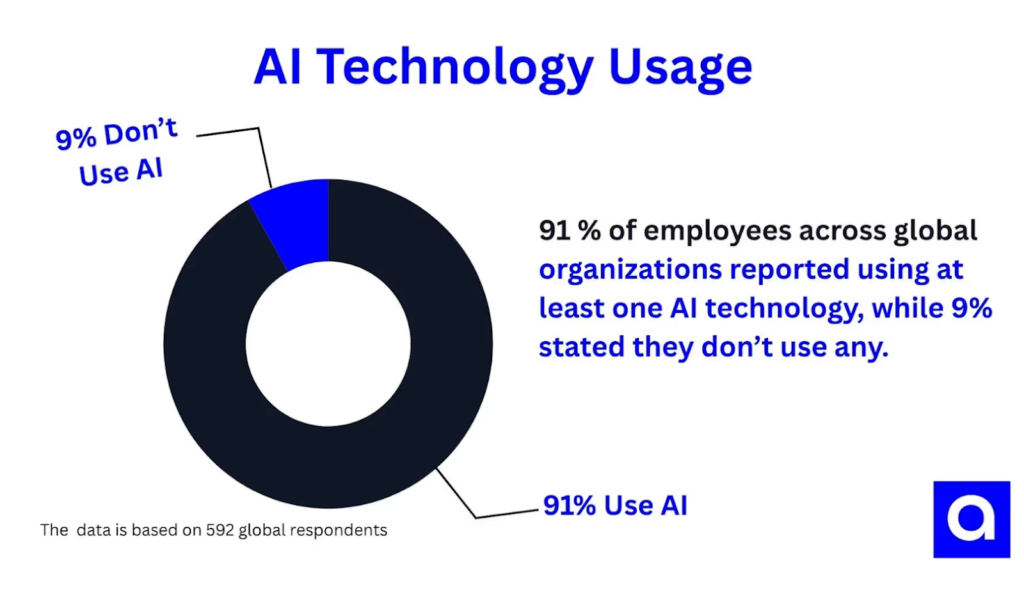

生成AIの普及により、マネージャーの仕事は大きな転換期を迎えています。会議調整や資料作成、進捗管理といった定型的な管理業務は、生成AIによって効率化できる領域が急速に広がりました。2025年時点では、多くの企業でAI活用が進み、管理業務の一部で明確な時間短縮効果も報告されています。

一方で、「AIによってマネージャー業務は半減する」「管理職の役割がなくなる」といった言説に、不安を感じている方もいるでしょう。実際の現場では、業務が単純に削減されるというより、AIによって生まれた時間が、判断や調整といったより高度な業務へ再配分されるケースが主流です。

こうした変化のなかで注目されているのが「AIマネージャー」という考え方です。AIマネージャーとは、生成AIを導入・活用するだけでなく、どの業務をAIに任せ、どこを人が担うのかを設計し、組織全体をマネジメントする役割を指します。

しかし現場では、「AIをどこまで使えばよいのか分からない」「導入したものの活用が進まない」「リスクや責任の所在が曖昧」といった課題も少なくありません。生成AI時代のマネージャーには、AIと人が協働する前提で業務を再設計し、判断と責任を引き受ける力が求められています。

本記事では、AIマネージャーとは何か、そして今マネージャーが直面している課題や必要な役割・スキルについて整理して解説します。

\生成AIを活用して業務プロセスを自動化/

AI時代の管理職の仕事は?

AI時代の管理職がおもに行うのは、人間にしかできない「判断力を必要とする仕事」です。例えば、集計したデータから改善点を見つけたり、改善するための戦略を策定したりする業務が該当します。

従来の管理職は、予定の調整や報告書類の作成に時間を取られていますが、これらの仕事はAIによって自動化することが可能です。空いた時間をクリエイティブな業務に費やせるようになるので、より高いパフォーマンスを発揮できるようになるでしょう。

生成AIで管理業務はどこまで効率化できるのか

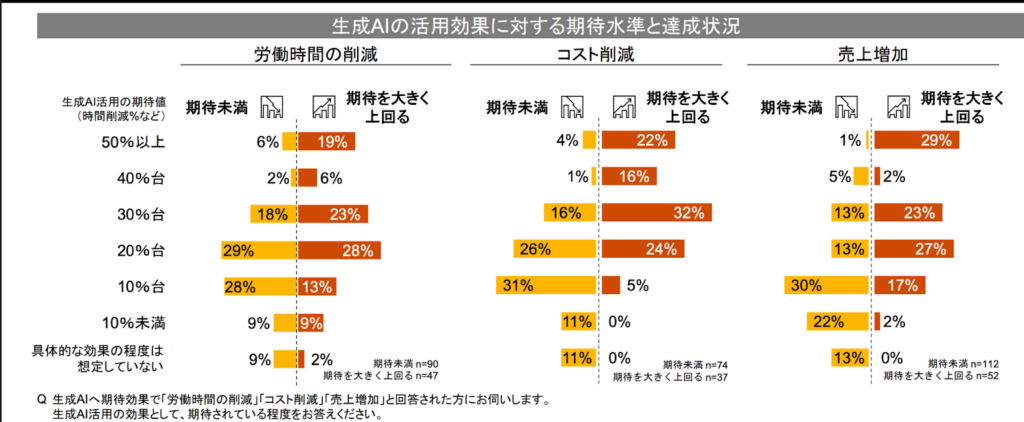

マネージャー業務の多くは、予定調整や報告書作成、情報整理といった定型的な管理業務で構成されています。近年の調査では、こうした管理系タスクの一部について、生成AIの活用によって明確な時間短縮効果が確認されていることが報告されています。※1

一方で、従来語られてきたように「マネージャー業務が一律で半分になる」という単純な構図ではありません。最新の調査やレポートでは、生成AIによって削減された時間は、そのまま余剰になるのではなく、戦略立案や意思決定、メンバーとの対話といった、より高度な業務へ再配分される傾向が指摘されています。実際、生成AIはルーティン業務の効率化には大きな力を発揮する一方で、人間関係の構築や最終的な意思決定、創造的な問題解決といった領域を完全に代替することはできません。

AIマネージャーとはなにか?

AIマネージャーとは、組織内でAIを管理する立場にある役職者のことです。人間の仕事がAIに移り変わっていく過程で、部下が人からAIに変わっていくので、AIを管理する立場の人材が求められるようになります。

なお、従来のマネージャーと異なるのは、AIに関する知識の必要性です。AIマネージャーには、当然ながらAIやそのツールに関する詳細な知識、および技術が求められます。今後は、一部の業務において、AIエージェントがチームメンバーの一員のようにタスクを担う場面が増えていくと考えられます。

生成AIがマネージャーに与える最新の変化

生成AIの進化により、マネージャーの役割は「業務を管理する立場」から「仕事の構造そのものを再設計する立場」へと変化しつつあります。近年の調査では、多くの企業で生成AIがすでに業務に取り入れられており、特に管理系タスクを中心に活用が進んでいる状況です。

最新のレポートでは、生成AIの導入によって一定の業務時間短縮が確認されている一方で、削減された時間がそのまま余剰になるケースは限定的とされています。実際には、空いた時間が戦略立案や意思決定、部門間調整といった、より高度なマネジメント業務へ再配分される傾向が強まっていると報告されています。つまり、生成AIはマネージャーの仕事を「減らす」存在ではなく、「仕事の中身を変える」存在として機能し始めていると言えるでしょう。※2

また、生成AIの活用は個人レベルにとどまらず、チームや組織全体へと広がりつつあります。会議資料の下書き作成や議事録の要約、進捗情報の整理など、従来は属人的になりがちだった業務が、AIを介して共有・標準化されるケースも増えています。この変化は、マネージャーにとって「作業をこなす役割」よりも、「AIを前提とした業務プロセスを設計・調整する役割」が重要になっていることを示しています。

一方で、生成AIの活用が進むほど、判断や責任の所在を明確にする必要性も高まります。AIの出力をそのまま採用するのではなく、どの情報を信頼し、どこで人が判断を下すのかを整理することは、マネージャーにしか担えない役割です。生成AI時代のマネージャーには、ツールの導入状況や利用頻度だけでなく、業務全体の設計と意思決定の質を管理する視点が求められています。

AIマネージャーの役割

AIマネージャーの役割は、おもに4つ存在します。これらの役割をこなせるようになることで、組織にとってより重要な人材になれるはずです。

以下で、AIマネージャーの役割をそれぞれ詳しく解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

AI技術の導入

AIマネージャーは、組織にAIを導入する際に、「どのようなツールを」「どの部分に導入するのか」といった判断を下す立場にあります。ツールの選択や導入箇所を間違えれば、組織に大きな損失を与えることになりかねないので、とても重要な役割です。

また、社内で効果的に生成AIを活用できる業務の選定や、具体的な活用方法などについても考える必要があるため、生成AIの知識に加え、社内業務の理解度も求められます。

AI技術の運用

AIマネージャーの仕事はAI技術を導入して終わりではなく、導入したAIが効果的に運用できるようにマネジメントも行います。

ツールの導入効果を確認することはもちろん、AIに関する社内研修を行ったり、活用方法の提示など、社内でのAI利用率を上げるための社内活動も大切な業務となります。

また、社員からの要望などの聞き取りなども行うことで改善点が発見できたり新しいツールの導入するための検討材料となるため、社内でのコミュニケーションも密に行う必要があるでしょう。

AIを導入するにあたってのリスク管理

AIはとても便利なツールですが、使い方や導入方法を誤ってしまうと思わぬリスクに発展する可能性があります。

例えば、AIに社外秘の情報をアップロードしてしまったことによって情報漏洩を起こしてしまったり、画像生成AIツールなどを活用した際に、著作権を侵害してしまったりとたくさんのリスクが潜んでいます。

そのため、AIマネージャーはあらゆるリスク対策を行うとともに、社員全体のAIリテラシー向上に向けて社内研修など、様々な対応が求められます。

人間にしかできない業務を行う

AIでほとんどの業務を自動化できるからこそ、AIマネージャーは人間にしかできない業務を行うことが重要です。

おもに、以下2つの業務が該当します。

- 戦略的な思考でAIを運用する

- 組織内外の人間とコミュニケーションをとる

まず、業務を効率よく運営していくために、戦略的な思考をもてるのは人間だけです。業務全体を見直し、AI技術の活用をもって業務改善を図っていく力が求められます。

また、前述の通りAIの導入や運用の際には、組織内外の人間が多く関わります。そのため、コミュニケーションを積極的にとることも、AIマネージャーの重要な業務です。

なお、10年後まで生き残るPMの働き方について詳しく知りたい方は、以下の記事を合わせてご確認ください。

AIマネージャーが押さえておくべき生成AIツール・LLM

生成AIを組織で活用するうえで、AIマネージャーがまず理解しておきたいのが、どの生成AIツールやLLM(大規模言語モデル)が、どの業務に向いているのかという点です。近年はモデルの性能差や特徴が明確になりつつあり、「とりあえず一つのAIを使う」段階から、「目的に応じて使い分ける」段階へと移行しています。

ChatGPT(GPT-4o/GPT-4.1系)

OpenAIが提供するChatGPTは、マネージャー業務との親和性が高い生成AIの一つです。会議資料の下書き、議事録の要約、論点整理、部下へのフィードバック案の作成など、幅広い管理業務を横断的に支援できる点が強みとされています。

特に最新モデルでは、長文コンテキストを扱えるようになり、複数の資料や過去のやり取りを踏まえた分析も現実的になりました。

Claude 3(Opus/Sonnet/Haiku)

Anthropicが提供するClaudeは、長文読解や要約の精度に定評があるLLMです。社内規程や契約書、長文レポートのレビュー、複雑な文章の整理など、読み込み量が多い業務で力を発揮します。

マネージャーが意思決定の前段として情報を整理したい場面に適していると言えるでしょう。

Gemini(1.5/2.0系)

Googleが提供するGeminiは、超長文コンテキストやマルチモーダル処理に強みを持つ生成AIです。ドキュメントだけでなく、表データや画像、動画情報を含めた分析が可能なため、プロジェクト全体の状況把握やレビュー用途で活用が進んでいます。

Google Workspaceとの連携を前提とした業務環境では、管理業務の効率化に直結しやすい点が特徴です。

業務特化型AIツールとの併用

汎用LLMに加えて、経理、プロジェクト管理、カスタマーサポートなど、特定業務に特化したAIツールも増えています。AIマネージャーに求められるのは、最新モデルをすべて使いこなすことではなく、自社の業務や課題に応じて最適なツールを選び、組み合わせる視点が大切です。

生成AI時代のマネージャーに必要なスキル

生成AI時代のマネージャーに必要なスキルは、おもに以下の4つです。

- 創造性

- 協働

- 共感

- 判断

それぞれのスキルについて、以下で詳しく解説していきます。

創造性

AI時代のマネージャーにとって、創造性は非常に重要なスキルです。創造性を持つことで、新しいアイデアやアプローチを生み出し、問題に対する革新的な解決策を見つけることができます。

また、自分だけでなく、業務に関わるメンバー一人ひとりが創造性を発揮できるような職場づくりを行いましょう。そのためには、日頃から業務に対するちょっとした違和感をメンバー間で共有し合うなど、話し合いの場を設けることが大切です。

協働

協働は、組織内の連携を高め、生成AIを業務に定着させるうえで欠かせないスキルです。業務を効率的に進めるためには、人と人との連携に加えて、AIを業務パートナーとして組み込み、人とAIが役割を分担しながら働く体制を築く必要があります。

近年の調査では、管理職や経営層は一般社員に比べてAIの利用率が高く、すでに多くの意思決定や業務判断にAIを活用している実態が明らかになっています。一方で、AIの使い方や習熟度には職位や業務内容によるばらつきが大きく、個人任せの活用にとどまっているケースも少なくありません。※3

このような状況では、AIを導入するだけでは十分な成果は得られず、人とAI、さらにチーム全体をつなぐ「協働の設計」が重要になります。AIマネージャーには、ツールの使い方を管理するだけでなく、メンバー同士がAIの出力を共有・検討し、意思決定に活かせる環境を整える役割が求められるでしょう。

共感

共感力は、チームメンバーや顧客との関係性を深めるために重要なスキルです。とくにチームメンバーに対する共感が重要で、メンバーが感じている業務上の問題点を丁寧に聞くことで、そのメンバーがもっている潜在的な問題解決能力に気づけます。

さらに、相談してきたメンバー自身が「自分の意見が求められている」と自己肯定感をもてることも大きなメリットです。共感力は一朝一夕には身につかないので、日頃からメンバーの相談に積極的に乗るなど、共感する機会を意識的に増やしましょう。

判断

AIは自社の現状を分析し、問題や改善案の提案を行えますが、最終的な実行判断を行うのは人間です。AIは意思決定を補助する能力にすぎず、マネージャーの業務を完全に代替することはできません。

よって、AIマネージャーは、AIに関わる最終的な判断を行う重要な役割を担います。

なお、判断力がとくに求められるのは、AI技術を導入する際です。自社の課題を明確に洗い出し、その課題を解決するために、正確かつ素早い判断が求められます。

生成AI時代に求められるマネージャー評価の変化

生成AIの活用が進むにつれ、マネージャーをどう評価するかという視点も見直しが求められています。

従来の評価では、業務量の多さや調整力、個人の経験値が重視されがちでした。しかし、生成AIが業務の一部を担う現在では、成果の出し方そのものが変化しています。

生成AI時代において重要になるのは、「自分がどれだけ仕事を抱えたか」ではなく、AIを含めて仕事をどう設計し、チームとして成果を出したかという観点です。そのため、マネージャー評価も、単純なアウトプット量ではなく、プロセスや設計力を含めて捉える必要があります。

| 評価観点 | 評価のポイント | 具体的に見るべき行動・状態 |

|---|---|---|

| AI活用を組織に定着させたか | AI活用が個人依存になっていないか | チーム内でAI活用方法が共有されている/特定の人だけに使い方が偏っていない |

| 業務の再設計ができているか | AIと人の役割分担が整理されているか | AIに任せる業務と人が判断すべき業務が明確化され、業務フローに組み込まれている |

| 意思決定の質が向上しているか | AIを補助として使い、判断は人が担っているか | AIの出力を参考情報として扱い、最終判断と説明責任をマネージャーが負っている |

| リスクとガバナンスへの配慮があるか | AI利用に関するルールが機能しているか | 機密情報の扱い、誤情報対応、利用範囲などが明文化され、現場で運用されている |

これらは、マネージャー個人の能力というよりも、組織運営の視点で評価されるべき項目だと言えるでしょう。

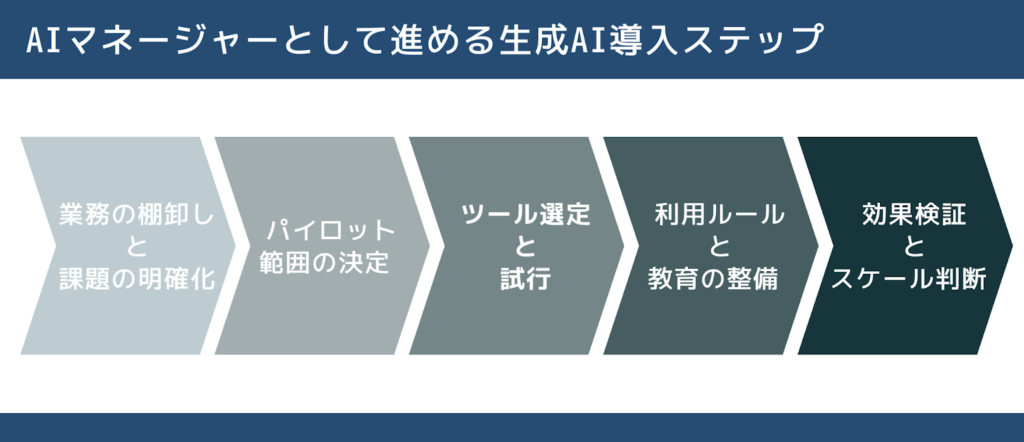

AIマネージャーとして進める生成AI導入ステップ

生成AIの導入において重要なのは、最初から全社展開を目指さないことです。多くの企業では、ツールを導入したものの活用が定着せず、PoCで止まってしまうケースも少なくありません。AIマネージャーには、小さく始めて、効果を検証しながら広げていく導入設計が求められます。

ステップ1:業務の棚卸しと課題の明確化

最初に行うべきは、現場の業務を把握することです。会議準備、報告書作成、情報整理など、マネージャーやメンバーが日常的に時間を費やしている業務を書き出し、「AIで代替・補助できそうな作業」を洗い出します。

この段階では、完璧な業務分析よりも、現場の負担が大きい作業を見つけることが重要です。

ステップ2:パイロット範囲の決定

次に、生成AIを試験的に導入する範囲を決めます。特定のチームやプロジェクト、あるいは会議資料作成や議事録要約など、用途を限定して試すことで、リスクを抑えながら効果を確認できます。

AIマネージャーは、影響範囲がコントロールしやすい領域から始めることを意識しましょう。

ステップ3:ツール選定と試行

パイロット範囲が決まったら、目的に合った生成AIツールを選定します。汎用LLMを使うのか、業務特化型ツールを使うのかは、業務内容やセキュリティ要件によって判断が必要です。

この段階では、ツールの多機能さよりも、実際の業務で使いやすいかどうかを重視することがポイントです。

ステップ4:利用ルールと教育の整備

生成AIを現場に定着させるには、最低限のルール整備が欠かせません。入力してよい情報の範囲、出力結果の確認方法、最終判断の責任所在などを明確にし、メンバーに共有します。

同時に、具体的な活用例を示すことで、AIを「使ってよいもの」「頼ってよいもの」として認識してもらうことが重要です。

ステップ5:効果検証とスケール判断

一定期間運用した後は、業務時間の変化やアウトプットの質、現場の負担感などを確認します。期待した効果が得られている場合は、対象業務やチームを広げ、改善が必要な場合は設計を見直します。

生成AI導入は一度きりの施策ではなく、継続的に調整していくプロセスだと捉えることが重要でしょう。

職種・役職別に見るAIマネージャーの具体的な活用シーン

生成AIは汎用的なツールですが、マネージャーの職種や役職によって、効果が出やすい活用ポイントは異なります。AIマネージャーには、自身の立場やチームの特性に応じて、使いどころを見極める視点が求められます。

| 職種・役職 | 主な業務特性 | 生成AIの主な活用シーン | AIマネージャーとしての設計ポイント |

|---|---|---|---|

| 経理・バックオフィスマネージャー | 定型業務が多く正確性・法令遵守が必須 | 請求書・経費精算データの整理、月次レポートの下書き作成、問い合わせ内容の要約など | AIは下書き・整理までに限定し、最終確認と判断は必ず人が行う業務フローを設計することが重要 |

| プロジェクトマネージャー | 進捗管理・情報整理・リスク把握が中心 | 会議議事録の要約、タスク整理、リスク洗い出しの補助、状況整理 | AIの分析結果は参考情報として活用し、優先順位付けや意思決定は人が担う前提を明確にする |

| 部長層・ミドルマネジメント | 複数チーム・部門を横断した調整と判断 | 各チームからの報告内容の要約、論点整理、全体状況の可視化 | 個人の効率化ではなく、組織全体の情報共有と意思決定の質を高める目的でAIを位置づける |

この層のAIマネージャーにとって重要なのは、個人の業務効率化よりも、組織全体での情報共有や意思決定の質を高めることです。

AIマネージャーが陥りがちな失敗パターンと対策

生成AIは正しく活用すれば大きな効果を発揮しますが、導入や運用の設計を誤ると、かえって現場の混乱や不信感を招くことがあります。AIマネージャーには、技術面だけでなく、組織運営や人の動きまで含めた視点が欠かせません。

以下は、生成AI導入の現場でよく見られる代表的な失敗パターンと、その対策を整理したものです。

| 失敗パターン | 起きやすい状況 | 問題点 | AIマネージャーとしての対策 |

|---|---|---|---|

| PoCで止まり、現場に定着しない | 試験導入だけで満足してしまう | 効果が属人的になり、組織全体に広がらない | 導入目的と評価指標を事前に決め、小さくても継続運用する設計を行う |

| ツールだけ導入し、説明が不足する | トップダウンでAIを導入 | 現場が「何のためか分からない」と感じ、反発が起きる | 活用目的や期待する効果を共有し、現場の声を取り入れながら進める |

| 精度検証をせず全社展開する | 成功事例を急いで横展開 | 誤情報やミスが業務に影響する | パイロット段階で出力精度とリスクを検証し、段階的に拡大する |

| AIの出力を鵜呑みにする | 判断をAIに任せすぎる | 誤った意思決定につながる可能性 | 最終判断は必ず人が行うルールを明確にする |

| AI活用が一部の人に偏る | スキルの高い人だけが利用 | チーム全体の生産性が上がらない | 共有ルールや活用事例を整備し、協働前提の使い方を促す |

マネージャー業務を代替する意味のAIマネージャーもある

AIマネージャーとは、AIツールを導入・管理する職種という意味以外に、マネージャー業務をAIを使って代替するという意味でも使われます。

以下で、AIマネージャーを活用する際に意識すべき点を紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

管理業務をAIに任せる

従来のマネージャーは、報告書の作成やシフトの管理など、管理業務に多くの時間を費やしています。その結果、本来行うべき人材育成や戦略の策定などに時間を回せていないのが現状です。

しかし、すでに管理業務の多くはAIで自動化できます。自動化できる単純な管理業務はAIに任せ、AIマネージャーは人間にしかできないコア業務にリソースを集中させましょう。

出力結果を全て鵜呑みにしない

生成AIを活用すれば様々な業務を時短でき、使いこなすことができればとても便利なツールですが、ハルシネーションを起こしてしまう可能性があるため注意が必要です。

ハルシネーションとは、あたかも本当のことのように誤情報を出力することで、生成AIから出力される情報は必ずしも正しいというわけではないことを認識しましょう。

誤情報をもとに、意思決定や今後の方針などを決めてしまった場合、取り返しのつかないミスにも発展しかねないので、生成AIから出力された情報は必ず人間の目で最終チェックを行った方が良いでしょう。

AIツールを「仕事仲間」として扱う

AIに仕事を取られるかもしれないという危機意識から、AIツールを敵と考える方が一定数存在します。しかし、マネージャーに関するすべての業務や意思決定を自動化できるわけではないので、「仕事仲間」として扱えば競争意識から解放されるはずです。

とくに、AIはデータに基づくシミュレーションやアイデアの提案などを行うことで、意思決定を支援してくれます。

ある調査では、将来的にAIのアドバイスを信頼するようになると回答したマネージャーが多数を占めたと報告されています。ただし、この結果は、管理職がAIを意思決定の補助役として位置づける意向を示したものであり、現時点での実利用率や依存度を示すものではありません。生成AIの導入は、あくまで段階的に進んでいる点を踏まえる必要があります。※2

なお、管理職向けのChatGPTの使い方を詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

AIマネージャーとして今日からできる10のアクション

| No. | チェック項目 | 確認・実行のポイント |

|---|---|---|

| 1 | 自部署でAIに任せられそうな業務を洗い出している | 会議準備、資料作成、情報整理など、定型業務を3つ以上書き出している |

| 2 | AI活用の目的を言語化している | 「何を効率化したいのか」「何を改善したいのか」をチームに説明できる |

| 3 | 試験導入(パイロット)の範囲を決めている | 特定の業務・チーム・期間に限定してAIを試している |

| 4 | AIの出力をどう扱うかルールを決めている | 下書き利用か、判断材料か、最終判断は誰が行うかが明確 |

| 5 | 入力してよい情報・禁止情報を整理している | 機密情報や個人情報の扱いについてチーム内で共有している |

| 6 | AI活用が特定の人に偏っていないか確認している | 一部の詳しい人だけでなく、チーム全体で使われている |

| 7 | AI活用による効果を振り返っている | 業務時間、アウトプットの質、現場の負担感などを確認している |

| 8 | AIの出力を鵜呑みにしない姿勢を示している | AIの結果を前提に、必ず人が確認・判断する文化がある |

| 9 | 失敗やうまくいかなかった事例を共有している | 成功例だけでなく、改善点もチームで話せている |

| 10 | AI活用を前提とした働き方を見直している | 「AIがある前提」で業務フローや役割分担を再検討している |

このチェックリストは、すべての項目を一度に満たすことを目的としたものではありません。現時点で「できていない」と感じる項目こそが、次に取り組むべきテーマを示しています。定期的に見直すことで、生成AIの活用状況や組織としての成熟度を把握しやすくなり、AIマネージャーとしての取り組みを段階的に前進させる指針として活用できます。

AIマネージャーに必要なスキルを身につけて生成AI時代に備えよう

AIが普及していくと、これまでマネージャー業務の大半を占めていた管理業務を自動化できます。その結果、多くの時間的リソースが空くので、人間にしかできない「判断力を必要とする仕事」に注力することが可能です。

なお、AIマネージャーとは、組織内でAIを管理する立場にある役職者のことです。今後は、部下が人間からAIに移り変わっていくので、AIを管理(マネジメント)する力を身につけていかなければなりません。

AIマネージャーの役割は、おもに以下の4つです。

- AI技術の導入

- AI技術の運用

- AIを導入するにあたってのリスク管理

- 人間にしかできない業務を行う

AI技術の導入や運用の統括は、AIマネージャーの重要な役割です。業務が円滑に進むよう、人間とAIの相互の力を効果的に組み合わせて現場を運営していく力が求められます。また、コミュニケーションを積極的にとることで、社内外メンバーの連携を深めましょう。

また、生成AI時代のマネージャーに必要なスキルは、以下の4つが該当します。

- 創造性

- 協働

- 共感

- 判断

上記の4つは、感情を持ち合わせた人間にしかできないスキルなので、これらを身につければAIに仕事を取られる心配がありません。

さらに、以下3つを意識してツールとしてのAIマネージャーを活用することで、さらに業務効率を上げることができます。

- 管理業務をAIに任せる

- 出力結果を全て鵜呑みにしない

- AIツールを「仕事仲間」として扱う

自動化できる単純な管理業務はAIに任せ、時にはAIを仕事仲間として頼りながら、AIマネージャーとして生成AI時代を駆け抜けましょう!

最後に

いかがだったでしょうか?

生成AIを活用したAIマネージャー導入で、業務効率化と人材価値向上を両立するための実践的なステップをご紹介します。

株式会社WEELは、自社・業務特化の効果が出るAIプロダクト開発が強みです!

開発実績として、

・新規事業室での「リサーチ」「分析」「事業計画検討」を70%自動化するAIエージェント

・社内お問い合わせの1次回答を自動化するRAG型のチャットボット

・過去事例や最新情報を加味して、10秒で記事のたたき台を作成できるAIプロダクト

・お客様からのメール対応の工数を80%削減したAIメール

・サーバーやAI PCを活用したオンプレでの生成AI活用

・生徒の感情や学習状況を踏まえ、勉強をアシストするAIアシスタント

などの開発実績がございます。

生成AIを活用したプロダクト開発の支援内容は、以下のページでも詳しくご覧いただけます。

➡︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。

まずは、「無料相談」にてご相談を承っておりますので、ご興味がある方はぜひご連絡ください。

➡︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

「生成AIを社内で活用したい」「生成AIの事業をやっていきたい」という方に向けて、生成AI社内セミナー・勉強会をさせていただいております。

セミナー内容や料金については、ご相談ください。

また、サービス紹介資料もご用意しておりますので、併せてご確認ください。

【監修者】田村 洋樹

株式会社WEELの代表取締役として、AI導入支援や生成AIを活用した業務改革を中心に、アドバイザリー・プロジェクトマネジメント・講演活動など多面的な立場で企業を支援している。

これまでに累計25社以上のAIアドバイザリーを担当し、企業向けセミナーや大学講義を通じて、のべ10,000人を超える受講者に対して実践的な知見を提供。上場企業や国立大学などでの登壇実績も多く、日本HP主催「HP Future Ready AI Conference 2024」や、インテル主催「Intel Connection Japan 2024」など、業界を代表するカンファレンスにも登壇している。