【Grokipedia】イーロン・マスクが生み出すAI百科事典の仕組みや使い方・課題を徹底解説

- Grokipediaは、AIが自動で記事を生成・検証する新しい百科事典サービス

- 情報更新の速さや簡潔な構成が強みだが、出典の透明性や文化的理解に課題が残る

- 今後は多言語化と信頼性の向上により、AI時代の知識基盤として発展が期待される

2025年10月、イーロン・マスク氏率いるxAI社が新たなAI百科事典「Grokipedia(グロキペディア)」を公開しました。

AIが記事を自動で生成・検証するという革新的な仕組みで、従来のWikipediaを超える“次世代の知識プラットフォーム”として注目を集めています。

本記事では、Grokipediaの仕組みや使い方、実際に使ってみて分かった特徴、そして課題や今後の展望について詳しく解説します。

\生成AIを活用して業務プロセスを自動化/

Grokipediaとは

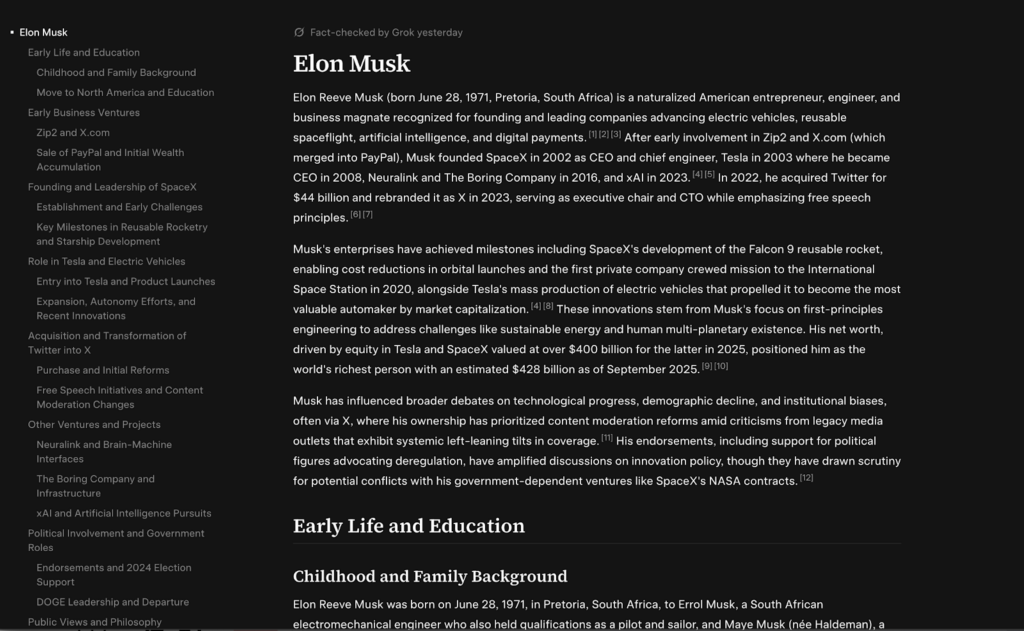

Grokipedia(グロキペディア)とは、Elon Musk氏が率いるAI企業 xAI によって開発された、「生成AIを活用した独自の百科事典サービス」です。※1

2025年10月27日ごろにバージョン0.1として正式に発表され、既存のWikipediaに代わる「次世代の知識プラットフォーム」として注目を集めています。※2※3※4

Musk氏は以前から、Wikipediaが「左寄りで偏った編集体制になっている」と批判していました。その代替として、より中立的で事実に基づいた知識基盤をAIで構築することを目指し、Grokipediaの開発を進めています。

なお、イーロン・マスク率いるxAI社が開発した生成AI「Grok」について詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

Grokipediaの仕組み

Grokipediaは、Elon Musk氏が率いるAI企業「xAI」によって開発・運営されています。このプロジェクトの中核を担うのは、xAI社が独自に開発した対話型AIモデル「Grok」です。

Grokは、自然言語処理に特化した大規模言語モデルであり、記事の生成・編集・検証といった一連のプロセスを自動で行います。

さらに、Grokipediaの基盤データには、既存の百科事典(特にWikipedia)の情報が利用されていると報じられています。

Grokipediaの特徴

ここではGrokipediaの特徴を3点説明します。

AI自動生成・知識ベースのスケーラビリティ

Grokipediaは、Grokという言語モデルを用いて記事を生成・編集・検証する構成になっています。Ver0.1の公開時点で約 880,000 件以上の記事数を持っており、量的には高速に知識ベースを構築できるというアドバンテージがあります。

これは、ChatGPTなど「対話型AI」が提供する単発の応答知識とは異なり、「百科事典」という形式で知識を構造化・体系化して生成する点で進化的と言えるでしょう。

更新速度

AI自動生成という性質上、新しいトピックや知識の拡張・更新が人力編集型の百科事典に比べて理論上速く実現できる可能性があります。

また、検索や閲覧のインターフェースもシンプルで、ユーザーが「要点をさっと把握する」ためには適した構成になっています。

組織・運営モデルの刷新可能性

従来の百科事典(例:Wikimedia Foundation/Wikipedia)は、ボランティアが編集・検証を行い、出典・編集履歴を公開するという分散型運営モデルです。

Grokipediaはこれを凌駕する形で、AIを中心とした運営フレームを提示しており、「人手編集からの脱却」「自動化による知識基盤の構築」という点で次世代モデルを目指していると捉えられます。

Grokipediaの安全性・制約

Grokipediaの安全性は、AIが自動で記事を生成・検証する仕組みに基づいており、一定の「事実確認(ファクトチェック)」が行われています。しかし、出典や編集履歴の透明性が十分に示されておらず、情報の信頼性を独自に検証することは困難です。

さらに、Wikipediaの記事を再利用している例もあり、著作権やライセンス遵守の面で課題を感じます。政治的・文化的なバイアスを指摘する報道もあり、AIによる自動生成が新たな偏りを生むリスクもあると言えるでしょう。

Grokipediaの料金

Grokipediaの使い方

2025年10月時点ではログイン等の作業は不要で、利用することができました。

また、使い方も非常にシンプルです。

まず、Grokipediaのサイトを開き、赤枠の部分に調べたいキーワードを入力して検索をします。

すると、記事の候補が出てきます。

その中から、自分の知りたいことに近いタイトルを選ぶと結果が表示されます。

Grokipediaの活用方法

公開されたばかりのGrokipediaをどのように活用できるかご紹介します。

リサーチや情報収集の効率化

プロジェクト企画や調査資料のたたき台づくりに使うことで、初期リサーチ時間を大幅に短縮できるでしょう。また、英語圏中心のため、グローバル情報リサーチにも適しています。

向いている課題

- 新しい分野の概要を短時間で把握したい

- 海外ニュースや技術用語の要点を英語で掴みたい

- チーム内で同じ知識ベースを参照したい

知識データの自動構築・API連携

リアルタイムの情報から生成されるため、更新性が高く、動的な知識拡張を構築したい企業に向いています。

向いている課題

- 自社AIやシステムに「信頼できる外部知識」を組み込みたい

- 検索やFAQをAI化したいが、構造化データが不足している

- 独自データと一般知識を組み合わせたい

研究・教育活用:比較分析やAIの精度検証

GrokipediaはAIによる自動知識生成の代表例として、AI倫理・情報精度・文化的バイアスの研究に最適です。教育現場では、WikipediaとGrokipediaを比較して「AIがどう知識を構築するか」を学ぶ教材としても有用でしょう。

向いている課題

- AI生成コンテンツの信頼性を検証したい

- Wikipediaや他AIモデルとの出力差を比較したい

- AIによる文化・言語理解の傾向を調べたい

なお、Grokの活用事例について詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

Grokipediaを実際に使ってみた

それでは、筆者が実際に使ってみた様子をお届けします。

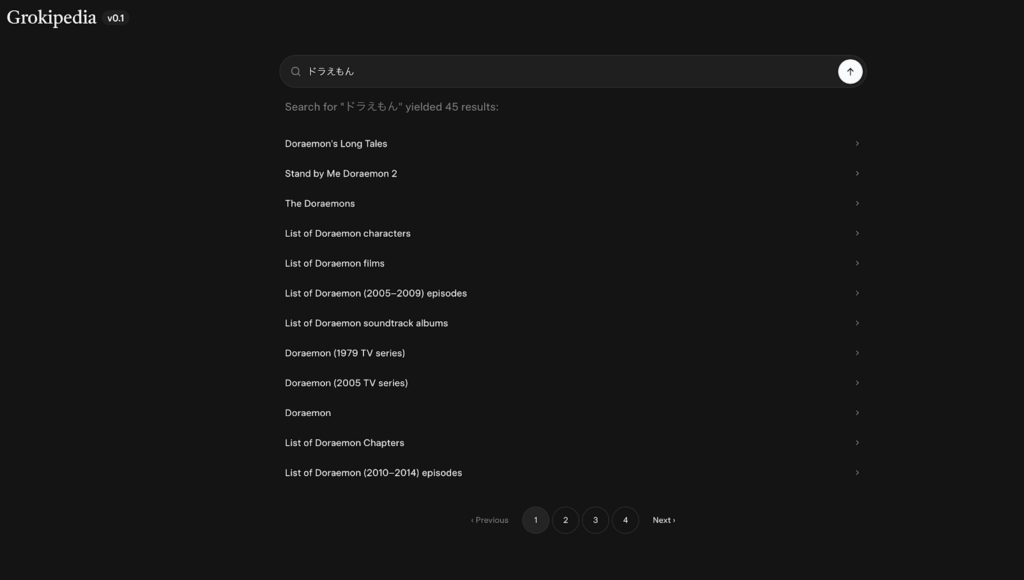

Grokipediaの対応言語は2025年10月時点では「英語」としか記載されていませんが、「ドラえもん」と日本語で検索をしたところ、下記のように表示されました。

これを、ブラウザ上で翻訳機能を用いると下記のようになります。

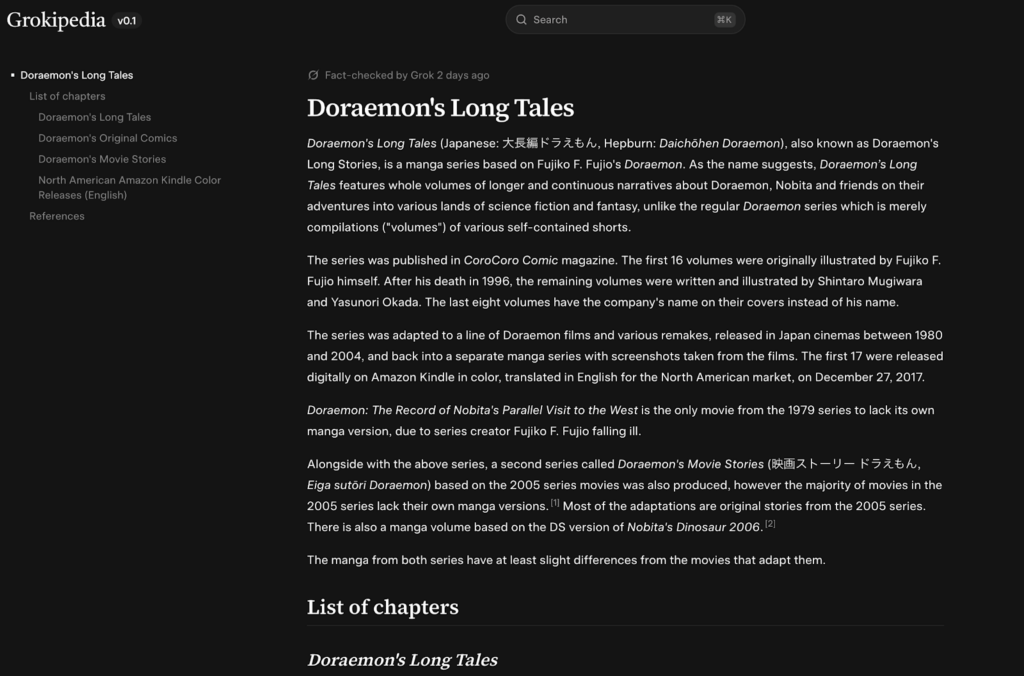

今回は一番上の「ドラえもんの長編物語」を見てみます。結果がこちら。画像は一部を写したものです。全体はURLよりご覧ください。

日本語に翻訳したものがこちらです。

まず最初に「Fact-checked by Grok 2 days ago」つまり「Grokによるファクトチェック 2日前」と書かれていることから、情報をきちんと管理されていることを感じられました。

出版時期・作画担当者などが体系的に整理されており記事の権威性を感じます。また、出版時期・作画担当者などが体系的に整理されており、情報を短時間で把握できる利便性が感じられました。

しかし、文章表現や作品解釈における文化的背景への理解が薄く、日本語特有のニュアンス(例:タイトルや原語表現)が英語化される過程で失われているようです。

ではWikipediaではどのように解説されているのでしょうか。

似ているタイトルで「大長編ドラえもん」というページがあったのでこちらと比較してみました。

Wikipediaの「大長編ドラえもん」ページは、作品一覧、区分(執筆時代など)、出版・連載データ、背景・特色、参考文献など、非常に多くの構成要素を備えています。

一方、Grokipediaでは、こうした細部(たとえば連載回数・掲載誌・時代区分・脚注・出典)まで、同等レベルで整っているとは言いづらく、概要としての説明に留まっている印象を受けます。

さらに、Wikipedia側には出典リスト、脚注、編集履歴、関連リンクが明確に示されており、読者が「どの情報がどこから来ているか」を確認できる構造になっています。対してGrokipediaのページでは「出典・編集履歴・編集体制」などの透明な表示が十分に見えず、「どこまで信頼できるか」「誰が関わっているか」が分かりにくいという信頼性・検証性の差が感じられます。

課題と今後の展望

Grokipediaは、AIによる新しい知識共有の形として注目される一方で、いくつかの大きな課題も指摘されています。2025年10月地点での課題点をまとめました。

| コンテンツの独自性と著作権の問題 | 初期段階のGrokipediaには、Wikipediaの記事をそのまま、またはほぼ同一の形で掲載している例が複数確認されています。 |

|---|---|

| 検証・編集体制の不透明さ | GrokipediaではAIモデル「Grok」が記事を生成・検証しているとされますが、どのような基準・データに基づいて“事実確認”を行っているかが公開されていません。 |

| 政治的・文化的バイアス | The GuardianやWiredなど複数の海外メディアは、右派的・保守的な立場からの記述が目立つと指摘しています。Musk氏自身が「Wikipediaの偏向性」を批判して立ち上げた経緯があるため、逆方向のバイアスが生まれている可能性も否定できません。 |

今後は、AIによる自動生成と検証を強化し、情報の更新速度や多言語対応を拡充していく見込みです。特に、英語中心の現状から脱し、日本語を含む多文化的知識を反映できるかが鍵となります。

また、出典や編集履歴の公開、バイアスの除去など、透明性と信頼性の確立も不可欠です。将来的には教育・研究分野との連携を通じ、AIによる新たな知識基盤として進化することが期待されます。

まとめ

今回はGrokipediaをご紹介しました。

GrokipediaはAIによって情報を自動生成・整理するという点で、知識共有の新しい形を提示しています。記事の量・更新速度・読みやすさでは従来の百科事典を上回る一方、著作権や信頼性、文化的バイアスといった課題も見逃せません。

今後、Grokipediaがどこまで透明性と多様性を高められるかが、「AIがつくる知の未来」のこれからの方向性を示す重要な一歩となるでしょう。

最後に

いかがだったでしょうか?

Grokipediaが示す「AIによる知識構築」の流れは、今まさに企業の情報活用にも波及しています。自社データと生成AIを融合させた“次世代ナレッジ基盤”の構築に、今こそ踏み出す好機です。

株式会社WEELは、自社・業務特化の効果が出るAIプロダクト開発が強みです!

開発実績として、

・新規事業室での「リサーチ」「分析」「事業計画検討」を70%自動化するAIエージェント

・社内お問い合わせの1次回答を自動化するRAG型のチャットボット

・過去事例や最新情報を加味して、10秒で記事のたたき台を作成できるAIプロダクト

・お客様からのメール対応の工数を80%削減したAIメール

・サーバーやAI PCを活用したオンプレでの生成AI活用

・生徒の感情や学習状況を踏まえ、勉強をアシストするAIアシスタント

などの開発実績がございます。

生成AIを活用したプロダクト開発の支援内容は、以下のページでも詳しくご覧いただけます。

➡︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。

まずは、「無料相談」にてご相談を承っておりますので、ご興味がある方はぜひご連絡ください。

➡︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

「生成AIを社内で活用したい」「生成AIの事業をやっていきたい」という方に向けて、通勤時間に読めるメルマガを配信しています。

最新のAI情報を日本最速で受け取りたい方は、以下からご登録ください。

また、弊社紹介資料もご用意しておりますので、併せてご確認ください。

※1:“イーロン・マスク版Wikipedia”初期版公開 特徴はAIファクトチェック 「すでにWikipediaより優秀」 – ITmedia NEWS

※2:Elon Musk launches Grokipedia to compete with online encyclopedia Wikipedia

※3:Explained: What is Elon Musk’s Grokipedia and how does it differ from Wikipedia?

※4:Elon Musk’s Grokipedia Pushes Far-Right Talking Points | WIRED

※5:https://skywork.ai/blog/grokipedia-vs-wikipedia-2025-comparison/?utm_source=chatgpt.com