考えるだけで仕事が終わる時代へ!中国発AIエージェント「Manus」とは?特徴・使い方・料金を徹底解説

- Manusは思考を行動に変える自律型汎用AIエージェント

- 仕事や生活の多種多様なユースケースに対応

- ユーザーが休んでいる間に作業が完結

2025年3月5日、中国のスタートアップチームが、自律型汎用AIエージェント「Manus」をリリースしました!

自律型AIエージェントと聞くとなんとなく凄そうですが、「実際にどんなことができるの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか?

そこで本記事では、「Manus」の概要から使い方までご説明します。最後までお読みいただくと、「Manus」を実際の業務に活用し、作業効率を大きく向上させる具体的な方法がわかります。

\生成AIを活用して業務プロセスを自動化/

Manusとは?その概要と注目される理由

「Manus」は、季逸超(Ji “Peak” Yichao)氏を中心とする開発チームにより開発された自律型AIエージェントです。季氏は、「Manusは世界初の真の汎用AIエージェントであり、単なるチャットボットではなく、構想から実行まで橋渡しする次世代のAIだ」と述べています。

2026年1月時点の最新バージョンは「Manus 1.6」で、モバイルアプリ開発や細かい画像編集なども可能です。

なお、現在の運営・開発主体は、シンガポールを拠点とするButterfly Effect(Butterfly Effect Pte.)です。同社は2025年半ばに拠点をシンガポールへ移し、その後は2025年12月にMetaがManusの買収を発表しました。

現在はMeta傘下のプロダクトとして、Manusのブランドを維持しながらサービスの提供が継続されています。

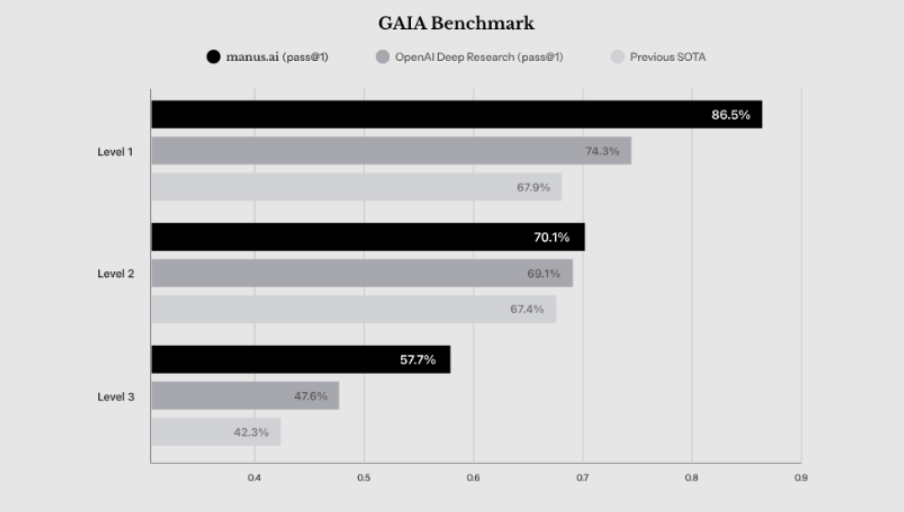

OpenAI Deep Researchを超える性能を記録

「Manus」は第三者機関によるGAIAベンチマーク(汎用AIアシスタントの性能評価)において、従来モデルを上回る最高性能を記録しました。特に、OpenAIのモデルを凌駕するスコアを達成している点が大きな特徴です。

公開されている比較では、Manusの正答率はLevel1が86.5%、Level2が70.1%、Level3が57.7%でした。同条件で示されているOpenAI Deep Researchは、Level1が74.3%、Level2が69.1%、Level3が47.6%となっており、少なくともこの比較ではManusが上回る結果です。

名前に込められた開発理念「Manus(手)」という名称はラテン語の「Mens et Manus(心と手)」に由来します。これは、知識(頭脳)を実際の行動(手)へとつなげるという開発チームの理念を体現したものです。この名前が示す通り、「Manus」は単に情報を生成するだけでなく、自律的にタスクを完遂することを目指しています。

なお、他の自律型AIツールについて詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

Manusの特徴

「Manus」の最大の特徴は、自律性と汎用性の高さにあります。他のAIエージェントが個別の指示を必要とするのに対し、「Manus」は一度目的を伝えると、詳細な手順指示なしに自律的に動作します。

そのほかにも、以下のように複数の機能を備えているのが特徴です。

- Webサイト作成(LPや簡易サイトの生成)

- スライド作成(構成案〜資料化まで)

- 動画生成(プロンプトから動画を生成)

- 定期タスク(Schedule Task)(定点業務の自動化)

- 外部ツール連携(Gmail / Googleカレンダー / Notion / Slack / GitHub 等)

- クラウドブラウザ(Web上での操作・実行を代行)

- Library(成果物やプロジェクトの保存・再利用)

- Collaboration(チームでの共同作業・共有)

以下でそれぞれの機能や特徴について解説していきます。

複雑なタスクを効率化する「マルチエージェント構造」

Manusは、マルチエージェント構造を採用しているため、複雑なタスクも効率的にこなせます。計画・実行・検証といった各工程を専門のAIエージェントが分担して協調するため、市場調査レポートの作成のような多岐にわたる作業も、情報収集から分析、最終的なレポート作成、ファイル保存まで一貫して完了できます。

また、テキスト、画像、コード、表など多様なデータ形式を扱えるマルチモーダル処理にも対応しており、ビジネスから日常生活まで、幅広い場面で柔軟に活用可能です。

ユーザーの負担を軽減する独自の機能

Manusは、ユーザーの利便性を高める独自の機能を備えています。

オフラインでのタスク実行

クラウド上で動作するため、ユーザーの端末がオフラインになってもタスクは中断されません。完了後、成果物が自動で納品されます。

自己修正機能と学習能力

過去の指示や利用履歴からユーザーの好みや業務フローを学習します。さらに、エラー発生時には自己修正機能で自動対応するため、信頼性と正確性が高いのも魅力です。

GAIAベンチマークでOpenAIを超える高評価を獲得するなど、「実用性と先進性の両立」が証明されています。「思考と行動の統合」を実現した完全自律型AIエージェントとして、ユーザーのアイデアを現実の成果に変える圧倒的な実行力こそが、「Manus」の最大の強みと言えるでしょう。

定期タスク(Schedule Task)

Schedule Taskを使うと、あらかじめ決めたタイミングでManusに作業を自動実行させられます。

例えば、以下のようなシーンで有効です。

- 毎朝のニュース要約

- 週次レポートの下書き作成

- 定点観測(競合の更新チェック)

繰り返し業務の手間を減らし、作業の抜け漏れ防止にも役立ちます。

外部ツール連携

Manusは、以下の外部ツールと連携し、情報収集から実行までを一気通貫で進められます。

連携できる外部ツール

- Gmail

- Googleカレンダー

- Notion

- Slack

- GitHub

メール整理・予定の調整・ドキュメント更新・チャンネル投稿などを横断して扱えるため、普段の業務フローに組み込みやすいのが特徴です。

Library・Collaboration(成果物の蓄積・共有・共同作業)

Libraryは、作成した成果物やタスクの結果を整理して残し、再利用しやすくする機能です。よく使うテンプレートや調査結果を蓄積しておけば、次回は「過去の成果物をベースに更新」といった運用ができます。

一方、Collaborationは、チームメンバーを同じ共有セッションに招待して、Manusを使った作業を一緒に進められる機能です。共同で指示を出したり進捗を確認したりしながら進められるので、1人で回すよりもレビューやすり合わせがスムーズになります。

スライド作成機能

Manusのスライド作成機能は、ユーザーが伝えたいテーマや目的を入力するだけで、構成からデザイン、文章までを自動で生成します。AIが全体の流れやページごとの内容を考え、見やすく整理されたスライドを瞬時に生成できます。

作成後は、画面上でテキストや画像、グラフなどを自由に編集できるため、細かな調整も手軽です。完成したスライドはPDFやPPTX形式でのエクスポートや、オンライン共有にも対応。会議や授業、ウェビナーなど、さまざまな場面で応用できるプレゼン資料が生成できます。

動画生成機能

動画生成機能は、ユーザーの指示やアイデアをもとに、ストーリーボードの作成からシーンごとの映像・アニメーションまでを自動で行います。プロンプトを入力するだけで、構成されたストーリーが映像として形になり、数分で完成動画が仕上がります。ビジネスの説明動画や教育用コンテンツ、イメージ映像など多彩な用途に対応します。

Webアプリ自動生成機能

2025年10月リリースのバージョン1.5で追加されたWebアプリ生成機能は、フルスタックWebアプリケーションを1つのプロンプトから自動生成し、デプロイとデバッグまで実行します。コーディングやセットアップを必要としないため、作業時間を大幅にカットすることが可能です。

Manusは「セットアップ不要・コード不要・手間なし」を実現させ、生成AI時代のWeb開発プラットフォームとして進化しました。

AIエンジンの機能強化

バージョン1.5では、機能面だけではなく基盤となるAIエンジンも大幅に強化されました。処理速度が上昇し、大規模なタスクでも今までの約2倍のスピードで生成できます。

また、文脈保持力も改善され、長い指示や複数タスクを跨ぐような複雑な会話でも、前後関係を正確に理解して実行できるようになりました。これにより、Manusは単なる生成ツールではなく、人間の思考プロセスを持続的に引き継ぎながら行動するAIエージェントへと進化しています。

自律稼働時間も延長され、長時間の処理や複数の並列タスクにも安定して対応できるようになりました。例えば、長文の技術ドキュメント生成と同時に、関連するWebアプリの構築や資料作成を並行して行うことも可能です。

Manusのアップデート情報

Manusはリリース以降、継続的にアップデートを重ねており、実務での使いやすさや運用面を意識した改善が進められています。ここでは、最新バージョンを中心に、押さえておきたい主なアップデート内容を整理して紹介します。

Manus 1.6で追加・強化された主な機能

2025年12月、Manusの最新バージョン「Manus 1.6」がリリースされました。

Manus 1.6の特徴

- 新しいフラッグシップエージェント「Manus 1.6 Max」が追加

- 対話だけでモバイルアプリ(iOS/Android)をエンドツーエンドで開発可能に

- 画像をキャンバス上で作成・編集できる「Design View」が追加

- Wide Research(広範な調査)のサブエージェントがMaxアーキテクチャで動作

- スプレッドシート系タスクの処理能力が強化

Manus 1.6では、中核となるエージェントのアーキテクチャが更新され、より複雑な作業をより少ない監視で処理できるようになりました。

公式Xでも機能の概要が紹介されています。

今回のアップデートの中心は「Manus 1.6 Max」で、公式にはワンショットタスクの成功率向上や、二重盲検テストでのユーザー満足度向上などが紹介されています。

また、従来のWeb制作だけでなく、必要なアプリを文章で説明するだけでモバイルアプリ開発まで一気通貫で進められる点が大きな変化です。さらに、テキスト指示だけに頼らず、ポイント&クリックで画像の一部を局所的に編集したり、画像内テキストを追加・変更したり、複数画像を合成してデザインを作り込んだりできる「Design View」も追加されています。

スケジュール済みタスクの実行エージェント選択機能

アップデートにより、スケジュール済みタスクごとに「どのエージェントに実行させるか」を指定できる機能が追加されました。この機能により、これまでまとめて処理されていた定期タスクを、用途や作業内容に応じて最適なエージェントへの割り当てが可能になっています。

「設定 → スケジュール済みタスク → 詳細設定」 から設定を行うことができ、利用可能なエージェントの中から実行担当を選択します。

例えば、

- 調査・情報収集系の定期タスク

- レポート生成や資料作成を伴うタスク

- 軽量な通知・要約系のルーティン作業

といったように、タスクの性質に応じたエージェント選択ができるため、処理の安定性や効率向上につながります。定期業務をManusに任せているユーザーにとっては、実用性の高いアップデートと言えるでしょう。

クレジット管理の柔軟化と運用面での変化

今回のアップデートでは、クレジット制そのものの仕組みだけでなく、実行エージェントやタスク内容を意識した、より柔軟なクレジット運用が可能になっています。

Manusはこれまでクレジット従量制を採用していましたが、エージェント選択やタスク設計を工夫することで、

- 不要に高コストなエージェントを使わない

- 定期タスクを軽量な構成で回す

- 高負荷タスクは必要なタイミングだけ実行する

といった、コストを意識した使い分けがしやすくなりました。

特に、スケジュールタスクを多用するユーザーや、チームでManusを運用しているケースでは、「どのタスクで、どのエージェントが、どれくらいクレジットを消費しているか」を把握しやすくなり、無駄な消費を抑えた設計が可能になります。

Manusと他の生成AI・AIエージェントの違いを比較

続いて、Manusと他の生成AIやAIエージェントの機能や料金、性能などの違いについて解説します。

ChatGPTやDeep Researchとの違い

Manusは、OpenAIのChatGPTやDeep Researchと同じくAIツールではありますが、その設計思想と実行能力には明確な違いがあります。ここでは料金体系、利用シーン、そしてタスク実行における自律性の観点から、Manusと既存のChatGPTエコシステムを徹底比較します。

料金・利用シーンの違い

ManusとChatGPTの最大の違いは、その課金モデルにあります。ChatGPTが月額固定の「定額サブスクリプション制」を採用しているのに対し、Manus AIは「クレジット従量制」を軸にした料金体系を採用しています。

Manusのクレジット制は、実質的な「従量課金モデル」です。シンプルなリサーチタスクで数百クレジット、複雑なウェブアプリ開発やスライド生成で数千クレジットを消費するため、月額料金を支払っても、実際のタスク実行回数はクレジット残高に依存します。

| サービス | プラン | 月額料金 | 課金方式 | 主な制約 |

|---|---|---|---|---|

| ChatGPT | Plus | $20 (約3,000円) | 定額制 | 使用回数制限あり |

| Pro | $200 (約30,000円) | 定額制 | 無制限アクセス | |

| Enterprise | 要相談(約$50〜) | 定額制(シート単位) | 150名以上推奨 | |

| Manus | Basic | $20 (約3,000円) | クレジット制(4,000/月) | タスクごとに消費 |

| Plus | 40 (約6,000円) | クレジット制(8,000/月) | タスクごとに消費 | |

| Pro | $200 (約30,000円) | クレジット制(40,000/月) | 安定性向上・優先処理 |

ChatGPTなどの汎用LLMは、文章作成やアイデア出し、コード生成の壁打ち、日常的な情報収集といった対話を通じた知的生産活動を得意とします。

タスク実行能力・自律性の違い

AI研究コミュニティで使われる「GAIAベンチマーク」は、AIエージェントが実世界の複雑なタスクをどれだけ自律的に解決できるかを測定。

人間の正答率92%に対し、多くのAIは15〜30%程度の精度にとどまる中、Manus AIとChatGPT Deep Researchは際立った性能を示しています。

| システム | Level 1 (基礎) | Level 2 (中級) | Level 3 (高度) |

|---|---|---|---|

| Manus | 89.5% | 79.1% | 67.7% |

| Deep Research | 74.3% | 69.1% | 57.6% |

Devinなどの他のAIエージェントとの違い

| 比較軸 | Manus | Devin |

|---|---|---|

| 立ち位置 | 汎用の自律型エージェント(調査〜制作〜実行) | 開発特化のAIソフトウェアエンジニア |

| 得意領域 | 多段の業務タスク全般(調査、資料、デザイン、Web/モバイル制作など) | コーディング中心(実装、検証、開発タスク遂行) |

| 成果物の方向性 | 企画・調査レポート、スライド、デザイン、Web/モバイルアプリなど幅広い | コード、PR、実装結果など開発成果物が中心 |

| 向いている人 | 非エンジニアも含め、業務全体を「任せて成果物を作りたい」人 | 開発組織で、実装タスクをもう一人のエンジニアとして任せたい人 |

AIエージェントは一括りにされがちですが、得意領域はかなり違います。

Manusは「調査→整理→資料化→アプリ開発」までを横断して進める汎用エージェントで、1.6ではモバイル開発やDesign Viewなど、「作って仕上げる方向」に機能が広がりました。

一方、Devinはソフトウェア開発に特化したエージェントとして位置づけられており、実装・検証・開発タスクの実行を主戦場にしています。

Manusのライセンス

「Manus」はクラウドサービス型で提供されており、ソフトウェア自体が公開されているわけではありません。そのため、オープンソースライセンスは存在せず、ユーザーは「Manus」のプラットフォームを規約に従って利用する形になります。

| 項目 | 利用可否 |

|---|---|

| 商用利用 | ⭕️ |

| 改変 | ❌️ |

| 配布 | ❌️ |

| 特許使用 | ⭕️ |

| 私的使用 | 🔺(成果物はOK) |

利用規約には、18歳以上であることや、利用目的が違法・不適切でないことなど基本的な条件が定められています。

また、「Manus」上で生成されたアウトプット(成果物)の権利はユーザーに帰属することが明記されています。つまり、「Manus」が作成した文章やレポート、画像などは利用者が自由に利用・公開でき、Manus側からそれらの著作権等の主張はなされません。

一方で、サービスそのものの再配布や第三者への提供は禁止されています。例えば、自分の「Manus」アカウントを使って他者に代行サービスを提供したり、「Manus」の機能をラッピングして商用アプリに組み込むことは、事前の許可なく行うことはできません。

Manusの料金プラン

「Manus」の料金体系は以下のとおりです。

Manusは、無料プランと3つの有料プラン(Basic、Plus、Pro)、チーム向けの「Manus Team」プランが用意されています。各プランの主な違いは、月ごとのクレジット付与量や同時に実行できるタスク数、利用可能な機能にあります。

| プラン名 | 月額料金 | 初回付与クレジット | 毎月付与クレジット | 毎日付与クレジット | 同時実行タスク数 | クレジット追加購入 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 無料プラン | 無料 | 1,000 | 0 | 300 | 1 | ✕ | 毎日300クレジット付与、基本機能のみ |

| Proプラン | $20(年契約$17) | 4000 | 4000 | 300 | 5 | 〇 | 毎月4000クレジット、20タスク同時実行可能 |

| Manus Teamプラン | $20/席(2席~) | 20,000(共有) | 20,000(共有) | – | チームで共有 | 〇 | チームでクレジット共有、中小企業向け |

クレジットはタスクを実行するたびに消費され、毎日・毎月自動で補充されます。有料プランなら、足りなくなったときにいつでも追加購入が可能。チームプランでは、クレジットを複数人で分け合って使うことができます。

プラン内容や料金は今後変更される場合がありますので、最新情報は公式サイトでご確認ください。

企業・チームでManusを導入する方法

Manusは個人利用だけでなく、企業やチーム全体での活用を想定した「Manus Team」プランを提供しています。

このプランでは、複数メンバーが同じプロジェクトで協働し、成果物を一元管理できる機能が備わっており、B2B環境での本格的な業務効率化を実現します。

Manus Teamプランでできること

ManusのTeamプランは、個人利用を超えて「組織の業務プロセスをAIで最適化する」ために設計されており、クレジット共有から成果物管理、セキュリティまで包括的な機能を備えています。

さらに、Admin Dashboardによる管理機能も充実しており、チーム全体の支払い・請求管理をまとめて行えるほか、メンバーごとのクレジット消費や実行タスクの可視化が可能。

共同作業については、Manus 1.5で導入された Collaboration機能を活用できます。

同一セッションに最大49名が参加し、Google Docsのようにリアルタイム編集が可能。クレジットはタスクのオーナーのみが消費するため、閲覧者やコメント参加者にコストは発生しません。

また、Manusが生成したレポート・コード・分析結果などを一元管理できるLibrary機能により、成果物をチームの共通ナレッジとして蓄積できます。

Collaboration機能を使ったチーム作業のイメージ

ManusのCollaboration機能は、複数メンバーが同じセッションに参加し、リアルタイムで業務を進められる点が特徴です。

マーケティング、開発、財務などの実務において、従来分断されがちだった作業プロセスを一つのセッションに統合し、レポート作成・コードレビュー・財務可視化まで、チーム全員が同じ画面で同時に進行できます。

ここではCollaboration機能を使った例をいくつか紹介します。

マーケティングでの共同レポート作成

新規市場参入に向けた競合分析では、プロジェクトマネージャーがタスクを作成し、ManusがWeb検索や財務データ分析を自律的に処理。

チームメンバーはCollaboration機能でセッションに参加し、リアルタイムで進捗を確認しながら、価格戦略やマーケ施策など担当パートにコメントを加えます。完成したレポートはLibrary機能に保存し、営業部門との共有にも活用可能。従来3日かかっていた調査が半日で完了する効率化が実現するでしょう。

開発チームでのコードレビューと自動テスト

バックエンドAPIの新機能開発では、リードエンジニアがManusにAPI設計とPythonコード生成を依頼。

Manusがコード生成から単体テスト、セキュリティチェックまで一連で処理します。

チームメンバーはCollaboration機能を通じてコードレビューに参加し、修正点をその場で反映。完成コードはGitHub連携でそのままプッシュでき、ライブラリにはベストプラクティス集として蓄積されます。レビュー待ち時間が大幅に減り、ナレッジの共有にもつながります。

財務部門での予算レビュー資料作成

売上データのアップロード後、Manusが自動で分析・グラフ化・レポート化を実行。

CFOは途中経過をリアルタイムでチェックし、「前年比比較を追加」といった指示をセッション内で直接入力できます。

Manusが即時反映し、最終的にはスライド形式の資料が完成。Libraryに保存されるため、次回会議でもテンプレートとして再利用できます。Excelの手作業は不要になり、作業時間は大幅に削減されます。

企業でManusを導入する具体的なステップ

- 小規模なPoCを実施する

- セキュリティ・法務レビューを行う

- Teamプランで小規模から導入する

- 横展開とガバナンス設計を行う

まずは1部門・1ユースケースに絞ってPoCを行い、コスト・品質・リードタイムの改善を確認します。次に規約精査と運用ルール整備を進め、機密情報を扱う場合はDPA等も検討しましょう。手応えがあればTeamプランで小さく展開し、共有クレジットや管理機能で統制します。最後にクレジット上限や連携管理などのガバナンスを整え、段階的に横展開しましょう。

なお、生成AIを社内に導入する具体的な方法については下記の記事を参考にしてください。

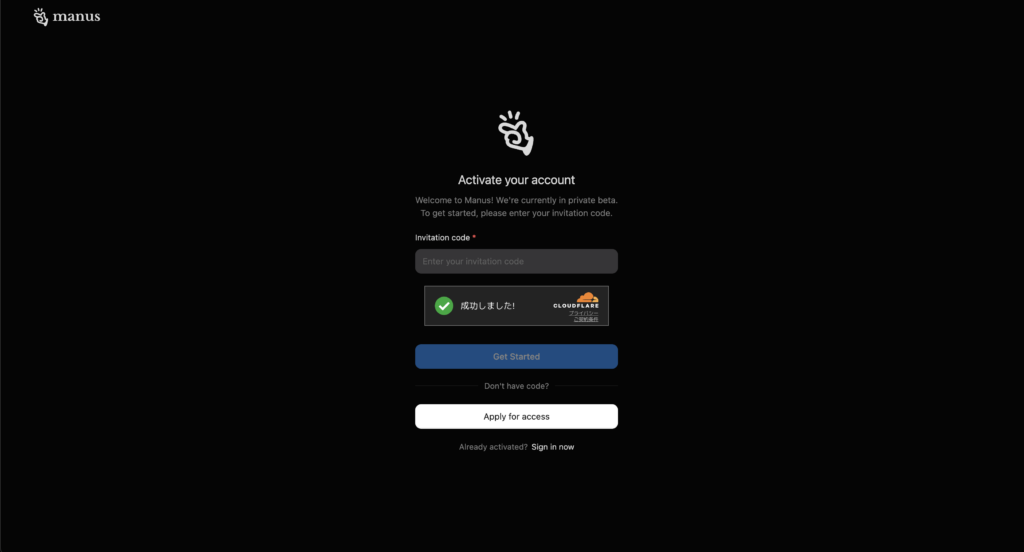

Manusの使い方

2025年10月現在、「Manus」はメールアドレスを登録するだけで、誰でもすぐに無料プランで利用(回数制限あり)できます。

利用したいユーザーは公式サイト内、右上の「Get Started」をクリックします。

以下のページに遷移したら、メールアドレスを入力してアカウント登録しましょう。

アカウントを登録すると、そのままManusトップ画面に遷移します。あとはプロンプトを入力して利用すればOKです。

Manusは、基本的にチャットボックスに達成したい目標や指示を自然言語で入力することで操作可能です。

その後、「Manus」が入力内容を解析し、必要な手順を自律的に計画・実行します。例えば、「ウェブサイトを一から構築してほしい」という指示を出すと、「Manus」は企画・デザインからコーディング、コンテンツ配置まで順を追って実行し、ステップバイステップでWebサイトを完成させます。

また、作業中は、「Manus」がリアルタイムでどのような処理を行っているか(情報収集や分析のプロセス)をモニター上で確認することも可能です。

初めての人はここから!最初の1タスクの始め方

実際にサインアップから最初のプロンプト入力までを行ってみます。

今回はHPを作ってもらいましたが、クオリティ高く作られています。同じAIエージェントであるGensparkにも全く同じプロンプトでHPを作ってもらいました。

サインアップから成果物を得るまで10分もかからずにできました。エージェントを使わずにHPを作っていたら、何十倍もの時間がかかっていたので、かなりの効率化が図れます。

こちらもManus同様、クオリティの高いものが完成しています。

なお、生成AIをビジネスでどのように活用できるかについて詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

Manusの活用事例

2026年1月時点で公開されているデモやユーザーの報告から、「Manus」の具体的な活用事例をいくつかご紹介します。

マーケティング・コンテンツ制作での活用

上記ポストでは、参考画像をもとに、最新のマーケティング動向リサーチから雑誌風のPDF資料作成までのタスクを一気通貫してこなしています。

もちろん、細かい部分は修正する必要もあるかもしれませんが、1発でここまでのクオリティの資料作成を自律的に実行してくれるのはありがたいですね。

サービス負荷が原因で実行ストップしたところを、ユーザーからの「やって」の一言で再実行してくれているのもおもしろポイントです。

開発・データ分析での活用

上記の投稿は、雑に「自己紹介サイト作って」と依頼するだけで、自己紹介サイトを作成するのはもちろん、公開まで勝手にやってくれるという例です。

実際に作成されたサイトの一部はこちら。

見やすいレイアウトや色使いで、上記画像以外にも問い合わせ先などの項目が自動で作成されており、自律型AIエージェントとしてのレベルの高さが伺えます。

日常業務・スケジュール管理での活用

上記のポストでは、動画の内容を文字に起こし議事録としてわかりやすくまとめています。Manusに「全部文字起こしして議事録にして」と簡単に指示するだけで、通常では何十分もかかる作業を肩代わりしてくれます。

この機能は、「耳で聞く情報をすぐにテキスト化したい」場面で活躍します。動画と一緒に文字ベースの議事録を提出すれば、チーム内での情報共有も早く済むでしょう。

ナレッジワーク・リサーチ業務での活用(Smart Wide Research)

上記投稿では、Manus 1.6 Maxで強化された「Smart Wide Research」について、図解付きで分かりやすく紹介されています。

ポイントは、メインエージェントだけでなくサブエージェント側まで含めてMAXモデルが適用され、調査の持続性や深さが約30%向上したという点です。

人間が途中で細かく指示を出さなくても、AIが自律的に調査を続けて論点を深掘りしていくため、競合調査・市場リサーチ・意思決定用の下調べなど、「調査に時間が溶ける」業務で特に効果を発揮しそうですね。

モバイルアプリ開発での活用

上記ポストでは、Manus 1.6のモバイルアプリ開発機能を使って、シフト管理アプリ「しふぽん」を作っている様子が紹介されています。

「こんな機能があったらな」をManusに相談しながら詰めていく流れがリアルで、要件定義→画面イメージ→実装の叩き台までを会話で前に進められるのが強みだと伝わります。

もちろん最終調整は必要ですが、アイデア段階から動く形に落とし込むスピード感は、業務アプリのプロトタイプづくりと相性が良いですね。

Design Viewで画像をピンポイント修正できる

上記ポストでは、Manus 1.6で使えるようになったDesign Viewの便利さが紹介されています。

特に刺さるのが、いわゆる「ピンポイント修正」で、「ここの1文字だけ直したい」「右下の小松菜だけキャベツに変えたい」など、他の部分は絶対に変えずに一部だけ直したい場面で便利なのがポイントです。

画像生成は、全体が微妙に変わってしまうのが悩みになりがちですが、Design Viewのように部分編集できると、バナーや資料用素材などの微調整がかなり楽になります。

投稿では連携モデル由来の品質にも触れており、実務のデザイン修正フローに組み込みやすい印象です。

Manus使ってみた

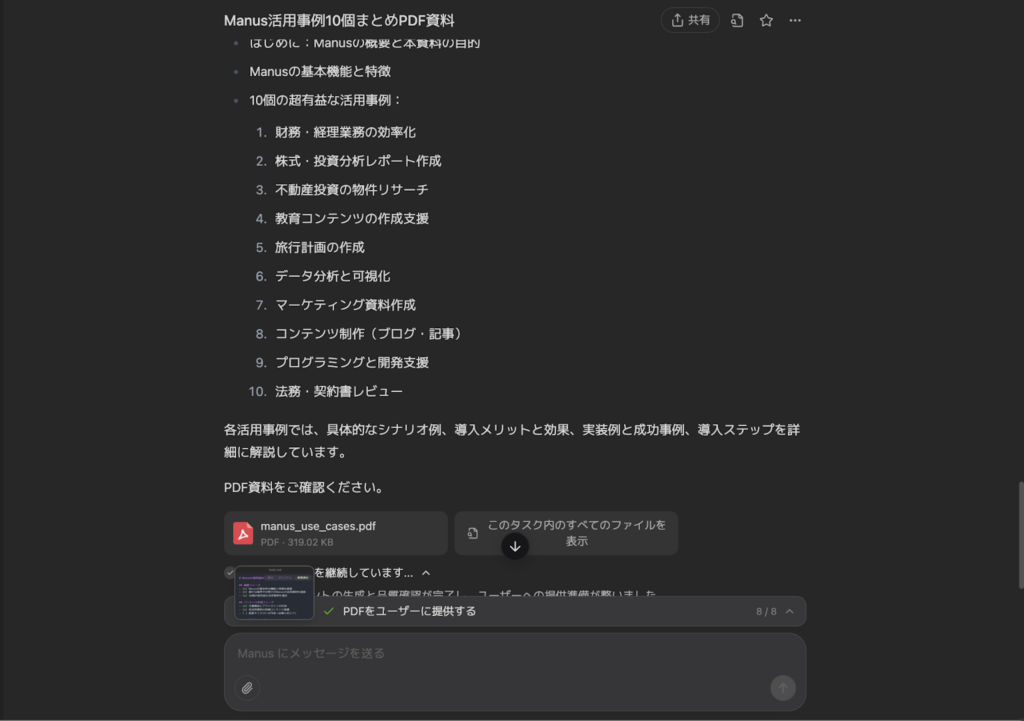

無限の可能性を感じさせてくれるManusを実際に使ってみます。1日1回の利用制限を有意義に使えるように、今回は「ManusにManusの有益な活用事例」をまとめてもらおうと思います。

入力プロンプトはこちら。あえて雑に指示出しをしてみます。

Manusの超有益な活用事例を10個まとめて、PDF資料化して実行中の様子はこちら

実行結果はこちら

Manusの超有益な活用事例をまとめたPDF資料が完成しました。

このPDFには以下の内容が含まれています:

はじめに:Manusの概要と本資料の目的

Manusの基本機能と特徴

10個の超有益な活用事例:

財務・経理業務の効率化

株式・投資分析レポート作成

不動産投資の物件リサーチ

教育コンテンツの作成支援

旅行計画の作成

データ分析と可視化

マーケティング資料作成

コンテンツ制作(ブログ・記事)

プログラミングと開発支援

法務・契約書レビュー

各活用事例では、具体的なシナリオ例、導入メリットと効果、実装例と成功事例、導入ステップを詳細に解説しています。

PDF資料をご確認ください。

manus_use_cases.pdf

PDF · 319.02 KB

このタスク内のすべてのファイルを表示

PDFドキュメントの生成と品質確認が完了し、ユーザーへの提供準備が整いました

PDFドキュメントの生成が完了し、ユーザーに提供します

タスクが完了しました。Manusの超有益な活用事例をまとめたPDF資料をユーザーに提供しました。今回のタスクの所要実行時間はおよそ15分ほどでした。

資料の中身は、、残念。。中身がスカスカで資料化した意味がありませんでした。

参考資料を与えるなどして、もう少し具体的に指示出ししたほうが意図した結果が得られそうです。とはいえ、数十分程度で、事例調査から資料作成までを完了してくれるのは革命的ですよね。

生成時間は5分程度でした。Perplexityで調査させるよりは浅いまとめかなという印象ですが、サクッと情報を取りたい時には活用できそうです。

また、Manus 1.5になってからフルスタックWebアプリケーションを1つのプロンプトから自動生成し、デプロイとデバッグまで実行ができるようになっているので、実際にフルスタックアプリケーションとしてテトリスを作ってみます。

プロンプトは「フルスタックアプリケーションとしてテトリスを作成して」のみです。

そして実際に生成から完成した動画がこちら。

落下速度が速すぎて修正を依頼しましたが、それでも修正はされませんでしたが、ここまで10分もかからずに完成しています。もう少し時間をかけたら落下速度の調整もできそうです。

Manusの注意点

「Manus」を利用・導入するにあたっては、以下のような技術的・運用上の注意点やプライバシーリスクに留意する必要があります。

出力の精度と限界

「Manus」の生成する回答や成果物は高度ですが、誤情報や不正確さを含む可能性があります。開発元も「AIの出力にはエラーが含まれうる」「高度な推論や判断が必要なタスクには限界がある」ことを認めており、ユーザー側で結果を検証し判断することが求められます。

特に重要な意思決定に用いる場合、鵜呑みにせず人間が内容を精査する慎重さが必要です。

プライバシーとデータ取り扱い

「Manus」に入力したデータや対話内容はサービス提供者側に送信・保存されます。利用規約では、ユーザーが提供したデータや生成物(ユーザーデータ)をManus側が匿名加工した上でサービス改善目的で利用することが明記されています。

機密情報や個人情報を入力すれば、その内容が、サーバー上に保存され分析に使われる可能性があるため、社外秘データの取り扱いには慎重を期す必要があります。

重要情報を扱う場合は、DPA(データ処理契約)等で契約上の制限を設けるなど、法務・セキュリティの観点で統制するのも有効です。

クレジット消費のためコストが予想しにくい

Manusはタスクの内容や実行回数によってクレジット消費が変わるため、「どの作業でどれだけコストがかかるか」を事前に見積もりづらい側面があります。

特に、リサーチや生成を何度もやり直す運用、複数タスクを並行させる運用ではクレジット消費が膨らみやすいです。

社内利用では、用途を絞ったPoCで消費傾向を把握し、クレジット上限や利用ルールを決めておきましょう。

中国・Metaなど拠点・法域に関するリスク

Manusは中国発のスタートアップとして注目されてきた背景があり、企業利用では「データがどの法域で扱われるのか」「ガバナンスがどう変わるのか」を気にする担当者も多い領域です。

この点についてMetaは、買収に際して以下の方針を公表したとウォール・ストリート・ジャーナルが報道しています。

- 中国側の持分を残さない

- 中国でのサービス運用を停止する

加えて、買収後の扱いとして「Manus側の新規Meta従業員は既存顧客データにアクセスしない」旨や、AIモデルのアクセス制御に言及した報道もあります。

サービス提供状況の制約

Manusは、リリース当初から現在にかけて、その提供状況が大きく変化しています。リリース直後の2025年3月時点では、サーバー容量の制限から招待制のベータサービスとして提供されていました。この時期は、利用に招待コードが必須で、入手待ちのユーザーが多数おり、一時的に招待コードが高額で取引されるほどでした。

しかし、2025年5月には招待制が完全に解除され、現在は誰でもメールアドレスを登録するだけで、すぐにManusの利用を開始できます。待機リストも廃止され、以下の無料プランが提供されています。

- 初回1,000クレジットが付与

- 以降、毎日300クレジットが付与

また、サービスの安定性についても注目すべき点があります。小規模なスタートアップが提供しているため、リリース当初はサーバーダウンやレスポンスの遅延といった課題が指摘されていました。

現在、サーバーのキャパシティは順次拡大されており、以前のような長時間の待機や厳しいアクセス制限はほぼ解消されています。しかし、利用者が急増しているため、一時的にサーバー負荷が高まる可能性はまだあります。

今後も利用条件や仕様が変更される可能性があるため、導入を検討する際は、最新の公式情報を確認し、段階的にテスト利用してみることをおすすめします。

企業・チームで使う際のチェックリスト

Manus AIは業務自動化に大きな効果を発揮しますが、企業利用では「便利さよりも安全な運用ルールの設計」が欠かせません。下記は一例ですが、このようなチェックリストを活用することで、安全に運用が可能となるでしょう。

- 入力禁止情報の明確化

- データ保存・削除ポリシーの把握

- 外部サービス連携(Connector)の管理

- Team Planの権限・共有範囲の整理

- 代替手段とバックアッププラン

- 重要情報や個人情報を扱う可能性がある場合は、DPA等で契約上の制限を設けられるかも含めて検討

上記以外にも注意するべき点は各企業によって異なります。そのため、Manus導入前に「社内ルール」を作ることが最重要。

Manusの利便性を最大化しつつ、情報漏洩リスクを抑えるためには、自社のセキュリティ基準に基づいた統制のもとで運用することが不可欠です。

なお、自律型AIエージェントの仕組みや具体的な使い方について詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

Manusを取り巻く動向

自律型AIエージェント「Manus」は、中国AI産業の急速な成長とグローバル展開を象徴する存在として、2025年に国際的な注目を集めています。その背景には、戦略的な技術提携、大規模資金調達、地政学リスクへの対応が複雑に絡み合っています。

Alibaba「Qwen」との提携

Manus は、Alibaba Cloudが開発するオープンソース大規模言語モデル「Qwen(通義千問)」シリーズとの技術提携を発表。

この提携により、ManusはQwen-7B/14Bなどの高性能モデルとAlibabaの強力なクラウドインフラを活用し、中国国内市場向けに最適化された自律型AIエージェントの開発を加速しています。

特に、中国政府の規制に準拠した「国産AIモデルとコンピューティングプラットフォームの完全統合」を実現することで、国内での競争優位性を確保する狙いがあります。

Benchmarkによる大型資金調達とグローバル展開

2025年4月、Manusは、Benchmark Capital主導のシリーズB資金調達ラウンドで7,500万ドル(約113億円)を調達し、企業評価額は5億ドル(約750億円)に達しました。

既存投資家のTencent、ZhenFund、HongShan Capitalも参加したこのラウンドは、日本を含むグローバル市場への本格展開を加速させる資金として位置づけられています。※3

一方で、Manusは本社をシンガポールへ移転し、中国国内のローカルチームを解散するという大胆な戦略を実行。これは米国の対中技術規制を回避し、米国製モデル(Claude、GPT-4など)とクラウドインフラ(AWS)へのアクセスを確保するための措置と考えられます。

中国AIエコシステムの中での位置づけ

Manusは、DeepSeekと並ぶ「次世代中国AI」として評価されています。中国AI産業は、模倣から独自イノベーションへと移行し、北京市政府の政策的支援を受けながら急成長を遂げています。

DeepSeekが「推論特化型モデル」として技術的ブレイクスルーを実現した一方、Manusは「汎用自律エージェント」という新ジャンルを開拓し、GAIAベンチマークで人間の92%に迫る89.5%を達成するなど、実用性の高さで差別化しています。

MetaがManusを買収

Manusは、2025年に中国で創業したスタートアップ「Butterfly Effect」が開発した自律型AIエージェントとして登場しました。同社は拠点をシンガポールへ移した後、2025年12月にMetaが買収を発表しています。

Metaは中国での事業停止と、中国側の持分を残さない方針を示しており、Manusブランドを維持したままサブスク提供を継続するとされています。

Manusに関するよくある質問

まとめ

最後に改めて、「Manus」の特徴をまとめます。

- 思考を行動に変える自律型AIエージェント

- 仕事や生活の多種多様なユースケースに対応

- 自律性(人手を介さないタスク完遂力)、性能実証(客観ベンチマークでの高成績)が強み

- 無料プランと有料プランが正式リリースされ、誰でもメールアドレス登録ですぐに利用開始可能(利用回数制限あり)

- サーバー混雑時には一時的に利用制限がかかる場合があるが、待機リストや招待制はすでに廃止

今後のサービス拡大から目が離せません!

最後に

いかがだったでしょうか?

「Manus」などの自律型AIの活用に興味がある方は、最新の技術トレンドや導入事例をいち早くキャッチできるメルマガ登録へ!業界の最新情報や具体的なAI導入のヒントをお届けします。

株式会社WEELは、自社・業務特化の効果が出るAIプロダクト開発が強みです!

開発実績として、

・新規事業室での「リサーチ」「分析」「事業計画検討」を70%自動化するAIエージェント

・社内お問い合わせの1次回答を自動化するRAG型のチャットボット

・過去事例や最新情報を加味して、10秒で記事のたたき台を作成できるAIプロダクト

・お客様からのメール対応の工数を80%削減したAIメール

・サーバーやAI PCを活用したオンプレでの生成AI活用

・生徒の感情や学習状況を踏まえ、勉強をアシストするAIアシスタント

などの開発実績がございます。

生成AIを活用したプロダクト開発の支援内容は、以下のページでも詳しくご覧いただけます。

➡︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。

まずは、「無料相談」にてご相談を承っておりますので、ご興味がある方はぜひご連絡ください。

➡︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

「生成AIを社内で活用したい」「生成AIの事業をやっていきたい」という方に向けて、生成AI社内セミナー・勉強会をさせていただいております。

セミナー内容や料金については、ご相談ください。

また、サービス紹介資料もご用意しておりますので、併せてご確認ください。