生成AIチャットボットは自作できる?作成方法やおすすめのツール11選を紹介

AIチャットボットがさまざまな企業で活用されているのを知っていますか?

チャットボットとは、ロボットとまるで人間とのような会話ができる技術のことです。AIを搭載することで、学習をしていき事前に覚えさせた質問以外にも柔軟に対応できるようになります。

AIチャットボットの導入によって、ユーザーが求めている回答を提供できるため、ユーザーの満足度も高めることが可能です!

この記事では、AIチャットボットの作り方を自社で開発する場合とツールを活用する場合に分けて解説します。

おすすめのAIチャットボットツールもご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください!

\生成AIを活用して業務プロセスを自動化/

AIチャットボットとチャットボットの違い

チャットボットとは、質問に対して決められた回答を返すツールです。AI(人工知能)との対比で「人工無能」とも呼ばれています。

対して、「AIチャットボット」は自然言語処理や機械学習などの機能を備えた、ワンランク上のチャットボットとなります。

AIチャットボットは、ユーザーの質問に答えるだけでなく学習もしていくため、キーワードの調整やメンテナンスの手間が軽減される点がポイントです! さらに、システム連携やIoT連携も可能で、多くの企業や自治体で導入されており、高いユーザー利用満足度を誇っています。

しかし、多くの企業でAIを活用したチャットボットが導入されているものの、実際にどの部分でAIが活用されているのかは不明確な状態です。

なお、AIチャットボットについて詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

近年、業務効率化からAIチャットボットを導入する企業が増えてきています。

AIチャットボットについて詳しく知りたい人におすすめの記事です。

続きを読む

AIチャットボットを作る方法3選

AIチャットボットを作る方法は、大きく分けて3つあります。

ここでは、それぞれの方法を詳しく解説します。

自社で開発する

AIチャットボットを自社で開発する場合は、自社でプログラミングしてチャットボットを作成・運用します。この場合、プログラミングに関する知識が必要になるため、通常の職場では難易度が高くなってしまいます。

しかし、自社で開発するため、細かい設定の調整が可能であり、ツールの利用料金も発生しません。

チャットボットの作り方が分かれば無料で利用できるので、非常にコストパフォーマンスが高い方法といえるでしょう。

ツールを活用する

専門的なITスキルがなくても、ツールを活用することでAIチャットボットを作ることができます!

ツールの利用には費用がかかりますが、教育コストを考慮するとコストパフォーマンスが高いといえます。また、迅速な導入が可能な点も大きなメリットです!

AIチャットボットを作るためのツールには多くの種類があり、それぞれ異なるサービスや機能が備わっています。

ツールを選ぶ際には、必要な機能が含まれているかや料金などと照らし合わせて検討する必要があります。

チャットボット開発を依頼する

AIチャットボットの開発を自社内でせず、外部に依頼する方法もあります。外部に開発を委託するため、開発費用は他の方法に比べると高額です。

しかし、社内でリソースを割かずに作れるため、AIチャットボットの開発に割く時間がとれないという場合にはおすすめです!また、AIチャットボットを早く開発したい場合にも良いでしょう。

開発を依頼する際には、自社の課題やユーザーニーズを明確にしておくことが必要です。

AIチャットボットの作り方おすすめ6選

AIチャットボットのおすすめの作り方を6つご紹介します。

- エクセルを使った作り方

- Pythonを使った作り方

- Googleチャットを使った作り方

- javascriptを使った作り方

- Teamsを使った作り方

- LINEを使った作り方

それぞれ1つずつ簡単な形でご紹介していきます。

エクセルを使った作り方

エクセルを使ったAIチャットボットの作り方は、以下の手順を踏むと実装できます。

- 対話データを準備する

- ユーザー入力用のセルを設定する

- VLOOKUP関数を使用して応答を検索する

- VBAを使用してインタラクティブにする

エクセルを活用したチャットボットの利点は、利用している企業は多く使い慣れているユーザーも多いため、新しいツールを導入するよりも導入ハードルが低いことにあります。

そのため、エクセルを使ったチャットボットの作り方をマスターすれば、社内の業務改善に貢献できるだけではなく、多くの企業で通用する技術を持っていることをアピールできるので、転職する際にも有利に進められるでしょう。

Pythonを使った作り方

- 必要なライブラリをインストールする

- チャットボットの基本設定をする

- チャットボットに質問をして応答を得る

- Webインターフェースを追加する

上記の手順でPythonを使ったチャットボットは完成します。ChatGPTを活用すればPythonの知識がなくても、Pythonのコードを生成できるため、誰でも簡単にチャットボットを作ることができます。

Googleチャットを使った作り方

- Googleチャットボットが作れる条件を満たす

- プロジェクトの作成とAPIを有効化する

- OAuth同意画面の設定をする

- Apps Scriptでプロジェクトを作成する

- デプロイIDを取得してプロジェクトの紐づけをする

- チャットボットを公開する

Googleチャットを使ったチャットボットは、Google Workspaceと連携することでタスク管理やプロジェクト管理が行いやすくなったり、ドキュメントや情報検索が容易になったりと、作業効率を上げるのに最適です。

なお、生成AI搭載のチャットボットについて詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

javascriptを使った作り方

- HTMLファイルを準備する

- JavaScriptファイルを作成する

- CSSを追加する

javascriptを使ったチャットボットの作り方もPythonと同様に、ChatGPTを利用すれば例文や流れを説明してくれます。

ぜひ、興味がある方は試してみてください。

Teamsを使った作り方

- 必要なツールとアカウントの準備をする

- Bot Framework SDKを使用する

- Azureでボットサービスを作成する

- ボットのコーディングをする

- ボットのテストをする

- Microsoft Teamsへボットを配置する

- ボットを公開する

Teamsを使ったチャットボットは、簡単に動作するものから、音声や自然言語の解釈ができる高度なものも作成できます。作り方によってはさまざまな機能を追加できるので、Teamsをよく利用する方にはおすすめです。

LINEを使った作り方

- LINEDevelopersアカウントの作成する

- プロバイダーとチャンネル(Messaging API)を作成する

- チャンネル基本情報の設定する

- WebhookURLの設定する

- ボットのロジック開発をする

- サーバーにボットをデプロイする

- ボットのテストを公開する

LINEを使ったチャットボットは、上記のようにプログラミング知識が必要な方法以外にも、LINEの応答メッセージを使った簡単に作成する方法もあります。

企業で使うチャットボットとして様々な機能を持たせる場合は、Messaging APIを使って開発するのがおすすめです。

無料で作れる生成AIチャットボットツールおすすめ11選を比較

ここでは、無料で作れるAIチャットボットツールのおすすめを5つご紹介します。

気になるツールがありましたらぜひお試しください!

IBM Watson

IBMが提供しているWatsonは、多くの実績を持つチャットボット開発ツールです。

例えば、クイズバトルでクイズ王に勝利した実績があります。自然言語処理に強く、音声変換などのAIツールも豊富に提供しています。

Amazon Lex

Amazon LexにはAlexaと同じ技術が使用されています。

音声認識と言語理解に長けているのが特徴です!Amazon Lexを利用することで、専門的なコーディングスキルがなくてもチャットボットを構築できます。

Hachidori

Hachidoriは国内初のAIチャットボット作成ツールです!

7,000以上の開発実績があり、テンプレートやカスタマーサポートも充実しているのが特徴です。初期構築が簡単で、初心者でも使いやすくなっています。

Hubot

HubotはJavaScriptで実装された開発フレームワークです。

本体のコード変更なしで複数のチャットツールに対応可能。カスタマイズ性が高い点が特徴です!

HubSpot

HubSpotは、マーケティングの一元管理や営業活動の支援ツールとしてビジネスの後押しをしてくれるツールです。HubSpotの機能としては、広告運用やSNS運用、商談の進捗管理などさまざまな機能がありますが、チャットボットを作ることができるチャットボット作成ツールも搭載しています。

テンプレートが用意されておりノーコードでもチャットボットを作ることもできますが、より細かい設定をしたい場合は1から独自のチャットボットを作成することもできます。

IZANAI

IZANAIは、クラウドサーカス株式会社が提供する無料でチャットボットを作れるツールです。用意されたテンプレートを選ぶだけで簡単にチャットボットを作ることができるので、コーディングスキルがなくても簡単にチャットボットを作ることができます。

また、どんな問い合わせが多かったのかなども自動でレポートやグラフにまとめてくれるため、分析も簡単にできます。

AI Engine(WordPress)

AI Engineは、自動応答や音声認識などの機能を備えたWordPressのプラグインです。SEO対策にも強く、他のWordPressプラグインとの連携も容易です。

基本的な機能は制限なしで使えますが、ChatGPT連携などAPIを利用する場合は使用量に応じて料金が発生します。

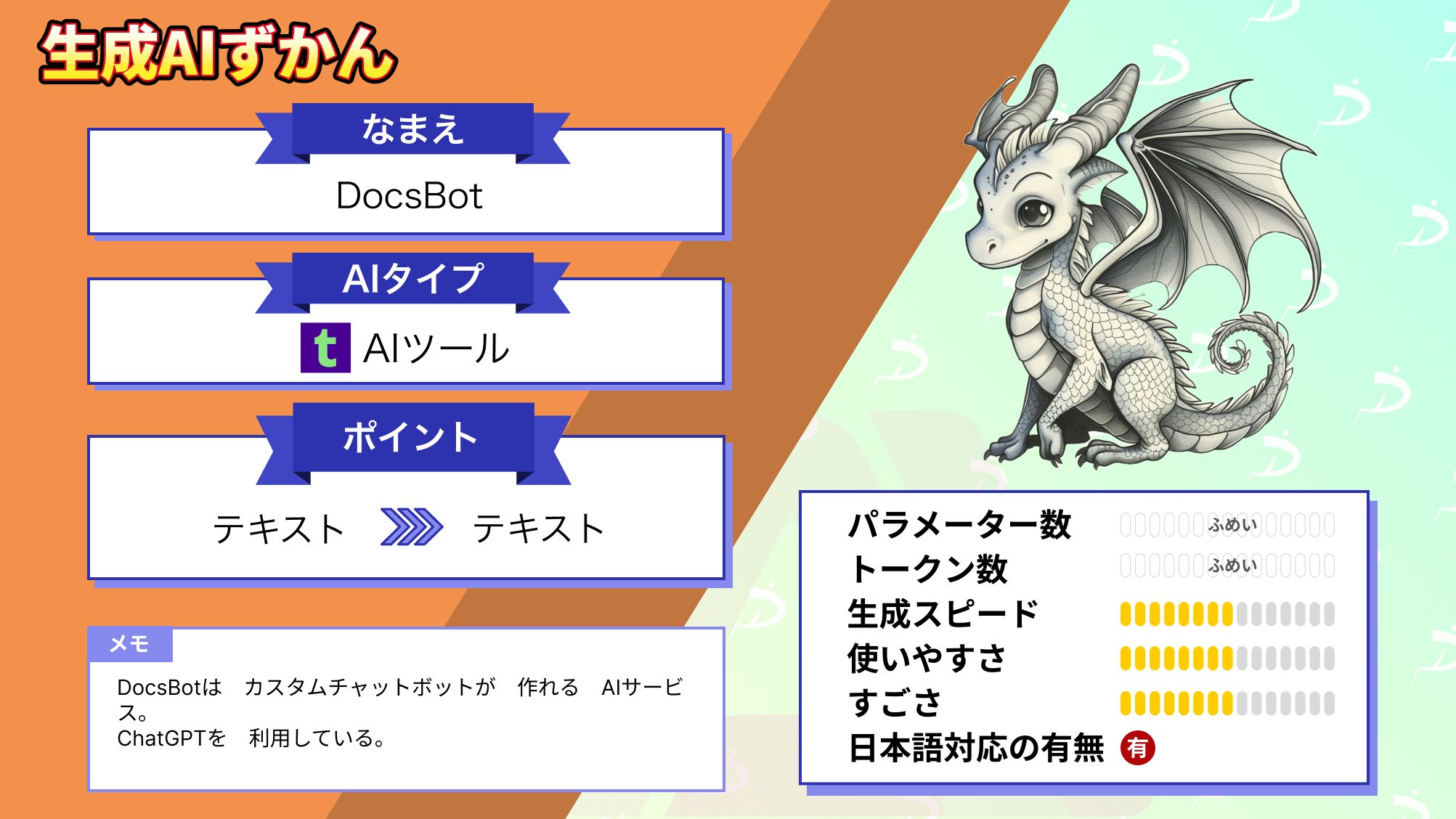

Dify

Difyは、生成AIに資料を読み込ませて特定の知識を持ったチャットボットを簡単に作成できるノーコードAIチャットボットツールです。

ローカルホスティングに対応しており、生成AIにアップロードした情報が外部に漏洩するリスクを低減します。

複数のLLMモデルを使い分けることも可能で、異なるタスクや質問に対して最適なモデルを選択し、より精度の高い回答を提供できます。

無料プランの場合は一部機能に制限がありますが、コストを抑えつつ必要に応じてプランをアップグレードする柔軟な運用が可能です。

Coze

Cozeは、ノーコードでAIチャットボットを簡単に開発できるプラットフォームです。ボットに必要な機能を簡潔に入力するだけで、最適なプロンプトをCozeが自動で生成してくれるため、プロンプト作成の手間が省け、プロンプトの知識がなくても扱えます。

また、チャットボットとの視覚的なインタラクションを可能にする画像生成機能や、チャットボットの機能を拡張する豊富なプラグインも用意されています。

Cozeは基本的に制限なしで全ての機能を無料で利用できます。APIを利用する場合は料金が発生しますが、APIコール数30までは無料です。

Azure AI Bot Service

Azure AI Bot Serviceは、Microsoftが提供するAIチャットボットサービスです。

Azure OpenAIの機能を利用して生成AIによる自動回答だけでなく、外部サイトやアプリとの連携も容易に行えます。他にも、用途に応じた高機能ボットの開発も可能です。

基本的な機能がついているStandardチャンネルは無料で利用できます。その他、「Azure」サービスの利用に応じた従量課金制となっており、コストを抑えつつ高機能なボットを開発できます。

RICOH Chatbot Service

RICOH Chatbot Serviceは、株式会社リコーが提供するチャット作成ツールです。エクセルデータを読み込みWebサイトに埋め込むだけで利用できるため、専門知識なしで簡単にチャットボットを開発できます。

LINEやMicrosoft Teamsなど多くのツールと連携可能です。

無料で利用できるのは30日間のトライアル期間のみですが、トライアル時からサポートセンターの支援を受けられます。トライアル期間も長めなので、トライアル中にしっかりと検討することができます。

【ステップ別】AIチャットボットを開発する8ステップ

AIチャットボットを開発するステップは全部で8つです。

- 開発する目的を明確にする

- チャットボットを利用するユーザー像を明確にする

- 社内のニーズをヒアリングする

- チャットボットの運用責任者を決める

- Q&Aを作成して設定する

- チャットボットの動作を確認する

- チャットボットを公開する

- フィードバックを元にアップデートを繰り返す

ここでは、AIチャットボットの開発ステップについて1つずつ詳しく解説します。

ステップ1:開発する目的を明確にする

まずはAIチャットボットの開発目的を明確にしましょう。

たとえば、「24時間の顧客対応を可能にしたい」や「業務効率の改善を図りたい」という明確な内容です。

何も目的を決めずにチャットボットを導入しても、望んでいた結果が得られないこともあります。

必ず開発目的は明確にしておきましょう。

ステップ2:チャットボットを利用するユーザー像を明確にする

開発が決まったら、チャットボットを利用するユーザー像を作り上げていきましょう。

ユーザー像を作るには「ペルソナ」というマーケティングで使われる手法を用います。

ペルソナとは、手元にある資料や顧客データから「架空の顧客を作り出す方法」です。氏名、年齢だけではなく、居住地域、ライフスタイル、価値観、日常の行動を設定します。

ペルソナを設定する理由は、チャットボットを導入した結果、ユーザーに納得した答えを返せないと業務負担が増加するからです。チャットボットを導入したのに、電話の問い合わせが増えしまっては意味がありません。

また、ペルソナを設定する際に合わせてユーザーの行動情報も収集しておくと、正確なチャットボットが作れるでしょう。

ステップ3:社内のニーズをヒアリングする

次は社内のニーズをヒアリングしてください。

ここでは社内業務の何が負担となっているか、ユーザーから問い合わせが多い質問は何か、定型文で返すだけで十分な内容などのリストアップを行いましょう。

社内のニーズをヒアリングした時、最初の開発目的と別の目的が見つかる時があります。

その際は、再びステップ1の開発目的に戻ったり、ステップ2のユーザー像を作るペルソナに戻ったりしましょう。社内ニーズのヒアリング後は、開発を続けていくことになるため修正が不可能になるからです。

ステップ4:チャットボットの運用責任者を決める

ステップ3まで終えたら、いよいよチャットボットの開発と共に運用責任者を決める段階です。

最初から決まっていた場合は問題ありませんが、業務を分散していたならリーダーを一人選出しましょう。運用責任者のステップまで来ている場合は、開発に取り掛かる直前です。

チャットボットは運用開始して放置できるシステムではありません。

寄せられた質問に対する的確な返答ができているかデータ解析をしたり、新しい質問に対する回答例を増やしたりする必要があるからです。

また、トラブル対応のマニュアルも作り込まなければなりません。システムの運用に精通している人を中心に置きつつ、周囲にはサポートできる人材を配置しておきましょう。

ステップ5:Q&Aを作成して設定する

ステップ1からステップ4の間で出し尽くした質問を元に、チャットボットに組み込むQ&Aやデザインの開発を行います。

チャットボットの開発で特に重要視されるのは下記3つの点です。

- 実装ページに対するチャットボットの配置は問題ないか

- 質問に対する選択肢や回答の内容が適切か

- ユーザーが離脱して電話回答に移行しないようになっているか

その都度、フレームワークやテストを行いつつ、チャットボットの開発を進めていきましょう。

ステップ6:チャットボットの動作を確認する

チャットボットの開発が一通り済んだら、テスト環境で実装してみましょう。

開発中には分からなかったバグや、想定外の動作が無いか必ずチェックしてください。

ユーザーに不利益な回答を返していたり、一定の回答数を超えるとエラーコードを履いてしまったりするバグは絶対に潰すべきです。

バグが1つあるだけでユーザーは不信感を持ち、サービスを使わなくなります。必ずチャットボットの開発が完了したら、しつこいくらいデバッグを行いましょう。

ステップ7:チャットボットを公開する

デバッグ作業で問題が確認されない場合、チャットボットを公開することができます。

ただし、公開後も引き続き運営責任者やチームメンバーは、日々のデータ管理や負荷のモニタリングを行いましょう。

エラーが発生したり、何らかの問題が生じたりした場合は、チャットボットを一時的に非公開にするなどの迅速な対応が求められるからです。

運営責任者が他の業務で忙しい場合は、報連相に問題がなければサポート役の方でも問題ありません。

ステップ8:フィードバックを元にアップデートを繰り返す

チャットボットは公開後も継続的なメンテナンスとアップデートをしましょう。

新しい質問への回答の追加や、データ解析を通じて得られた情報の更新が必要だからです。

また、公開後には想定外だったトラブルに直面することもあります。そのトラブルを解決したあとは解決策をマニュアルに記録し、今後の障害対応で参照できるようにしておきましょう。

トラブル解決のためのマニュアルが整備されていれば、担当者が変わった場合でも、問題が再発しても迅速に対処できます。

なお、ChatGPTで作る自社AIチャットボットについて詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

AIチャットボット導入事例

ここでは、実際にAIチャットボットを導入している事例を3つ紹介します。

チャットボットを導入している企業は、どのような目的で活用しているのでしょうか?以下の活用事例を参考に、自社に活用できる方法がないか探してみてください。

ベネッセホールディングス

ベネッセホールディングスは、社内チャットサービス「Benesse GPT」を約15,000人のグループ社員に向けて提供を開始しました。※1

Microsoft Azure上で提供されるAzure OpenAI Serviceを応用したこのサービスは、業務生産性を向上させ新商品やサービスの検討を行うための環境を社員に提供します。

そんな「Benesse GPT」は、Microsoft Azure上にて開発されており、セキュリティ対策が万全です。。そのため社員はインターネット上でAIチャットサービスが使用可能。セキュアな環境下で、業務効率化や商品開発の技術検証が進められます。

また、入力された情報の2次利用をせず、クローズドな環境で外部に情報が漏洩しないよう配慮されています。

ユニクロ

ユニクロは、2018年7月11日にAIを活用したチャット自動応答システム「UNIQLO IQ」をユニクロアプリ上で全てのお客様に向けて本格展開しました。※2

このサービスは、商品情報の検索や店舗在庫状況の確認、オンラインストアでの購入支援、よくある質問への返答、カスタマーセンターへの相談などショッピングの一連の流れをスムーズにサポートします。

また、人気ランキングの紹介やシーンに合わせた着こなし提案、商品カテゴリに特化した検索機能など新機能が追加されています。さらに、Googleアシスタント上でもよくある質問に対応するサービスを提供しており、音声やテキストでの問い合わせに対応しています。

ライフネット生命

ライフネット生命保険は、LINEやFacebook Messengerを介したチャットボットによる自動応答機能を運用開始しました。※3

このサービスは、顧客が簡単に保険診断を受けたり保険料の見積もりを取得できたりすることで、保険選びの利便性を向上させることを目的としています。

ライフネット生命保険は、このようなデジタルツールを活用することで顧客サービスの質を高め、より迅速な対応を実現しています。また、必要に応じてチャットボットから人間の保険プランナーへと切り替えることができ、顧客は専門家による直接のサポートを受けることが可能です。

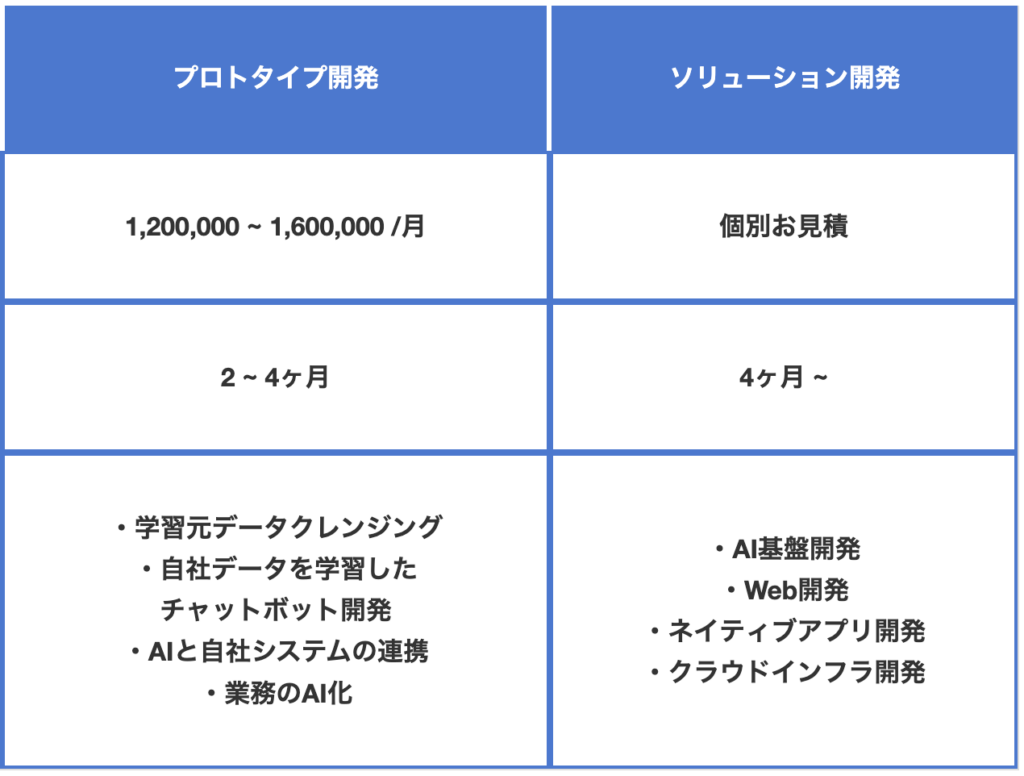

AIチャットボット開発の費用相場

ここでは、弊社でAIチャットボットを開発する際の費用相場をご紹介します。

弊社では以下の2つのプランをご用意しております。

プロトタイプ開発は、「こういうAIチャットボットを作りたいけど実際に作れるのかわからない」や「AIチャットボットがどれくらい社内の業務を効率化してくれるかが知りたい」などのニーズに対応した開発を行っております。

プロトタイプ開発の場合は、360万円からご依頼いただけます。

AIソリューション開発では、AIチャットボットの開発から社内への導入までを承っております。

ご依頼内容に応じて金額は変動しますが、目安としてAIチャットボットを社内システムと連携する場合は720万円から。社外にチャットボットを公開する場合は1,320万円からご依頼いただいております。

弊社のAIチャットボット開発の料金体系

| SaaS利用(2ヶ月~) | OpenAI社内利用(2.5ヶ月~) | OpenAI社外利用(4ヶ月~) | |

|---|---|---|---|

| 費用 | ¥2,400,000 ~ | ¥8,400,000 ~ | ¥13,200,000 ~ |

| 要件定義 / 設計 | ◯ | ◯ | ◯ |

| 学習データ変換 | ◯ | ◯ | ◯ |

| チャットボット構築 | ◯ | ◯ | ◯ |

| Fine-tuningによるプロンプト最適化 | ー | ◯ | ◯ |

| Embeddingによる専門情報の付与 | ー | ◯ | ◯ |

| LangChainによるビジネスロジック構築 | ー | ◯ | ◯ |

| プロンプトインジェクション対策 | ー | ー | ◯ |

なお、生成AIの開発環境と手法について詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

AIチャットボットを開発しよう!

この記事では、AIチャットボットを作るための3つの主要な方法と、それぞれのステップを詳しく解説しました。

AIチャットボットは、ユーザーの質問に対して学習を重ねることでより適切な回答を提供できる技術です。従来のチャットボット以上に、顧客満足度が大きく向上させられるでしょう。

AIチャットボットの作り方もさまざまあり、チャットボット作成ツールを利用すれば個人でも無料でチャットボットを作ることが可能です。さらに、Pythonなどのプログラミング技術がある人は、オープンソースを活用してより高度な自作チャットボットを作ることもできるでしょう。

そんなAIチャットボットを開発する際に大切なのは、目的をはっきりとさせることです。何を達成したいのか、どんな問題を解決したいのかを明確にし、その目的に合わせたチャットボットを設計しましょう。

実際に多くの企業がAIチャットボットを導入し、業務の効率化や顧客サービス向上に成功しています。この成功例を参考に、自社の目的とユーザーのニーズをしっかりと把握し、最適なAIチャットボットを開発・導入をぜひ、目指してくださいね。

最後に

いかがだったでしょうか?

生成AIの活用を検討している企業様にとって、最適なAIチャットボットツールを選ぶことは重要なステップです。どのツールが自社のニーズに合うのか、導入後の運用方法についても悩みがつきません。

株式会社WEELは、自社・業務特化の効果が出るAIプロダクト開発が強みです!

開発実績として、

・新規事業室での「リサーチ」「分析」「事業計画検討」を70%自動化するAIエージェント

・社内お問い合わせの1次回答を自動化するRAG型のチャットボット

・過去事例や最新情報を加味して、10秒で記事のたたき台を作成できるAIプロダクト

・お客様からのメール対応の工数を80%削減したAIメール

・サーバーやAI PCを活用したオンプレでの生成AI活用

・生徒の感情や学習状況を踏まえ、勉強をアシストするAIアシスタント

などの開発実績がございます。

生成AIを活用したプロダクト開発の支援内容は、以下のページでも詳しくご覧いただけます。

➡︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。

まずは、「無料相談」にてご相談を承っておりますので、ご興味がある方はぜひご連絡ください。

➡︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

「生成AIを社内で活用したい」「生成AIの事業をやっていきたい」という方に向けて、生成AI社内セミナー・勉強会をさせていただいております。

セミナー内容や料金については、ご相談ください。

また、サービス紹介資料もご用意しておりますので、併せてご確認ください。