【Sora2徹底解説】OpenAIが生んだ“物理を理解するAI映像モデル”が創造の常識を変える

- 物理法則に基づくリアルな映像と音声の高精度な同期生成

- Cameo機能を備えたアプリ「Sora」による本人出演型コンテンツ作成

- 著作権侵害やフェイク活用リスクに関する倫理的な懸念

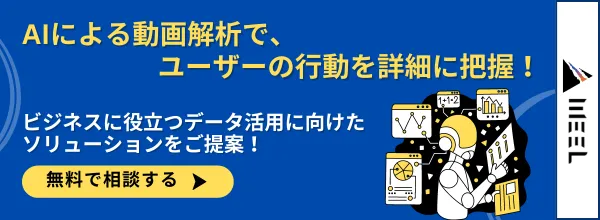

2025年10月、OpenAIから新たな動画・音声生成モデルが登場!

今回リリースされた「Sora2」は、2024年2月にリリースされたSoraの後継モデルです。今回リリースされたSora2は従来の動画生成モデルに比べ、物理法則の再現性が向上しています。

本記事ではSora2の概要から特徴、使い方について解説をしていきます。

最後までお読みいただければ、Sora2に対する理解が深まります。ぜひ最後までお読みください!

\生成AIを活用して業務プロセスを自動化/

Sora2の概要

2025年10月、OpenAIは最新の動画・音声生成モデル「Sora2」を公開。

2024年2月に公開された初代Soraが「GPT-1に相当する」と評されたのに対し、Sora2は「GPT-3.5に匹敵する進化」と位置づけられています。

Sora2は従来の動画・音声生成モデルに比べて物理的な正確さとリアリティが大幅に向上しており、シーン内での失敗や偶然の出来事も自然に描けるのが特徴です。

たとえばバスケットボールが外れた際には自動的にリングに吸い込まれるのではなく、実際のようにリバウンドが再現されます。

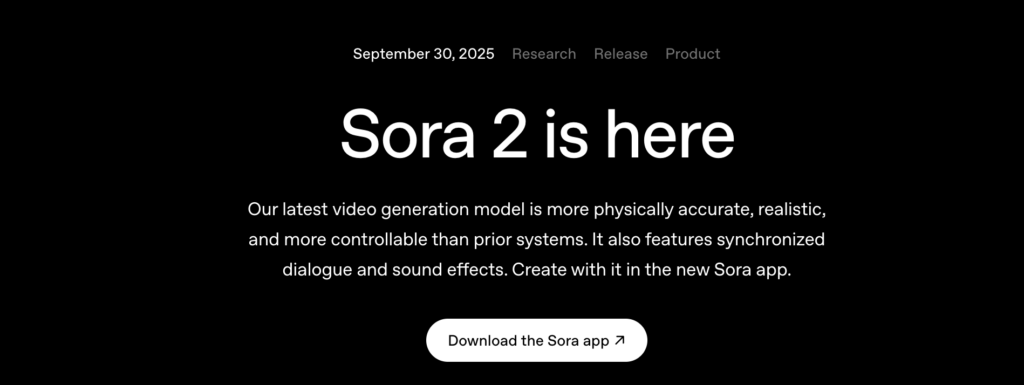

なお、1枚の写真からその場にいるような3D動画が作成できるHunyuanWorld-Voyagerについて詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

Sora2の特徴

Sora2の特徴としていくつかありますが、最大の特徴は物理法則に基づいた生成が可能になっているという点でしょう。

バランスや剛性、浮力といった力学をより正しく再現しており体操やスケートなど高度な動作も表現可能。

また、実際の動画を見ると映像のタイミングと音声のタイミングが同期されており、ナレーションや会話、効果音まで自然に組み込めるため、映像と音の一体感が高まっています。

そのほかにも複数カットにまたがる指示も正確に理解し、アニメからシネマティックまで幅広いスタイルで生成可能であったり、ユーザーの顔や声を取り込み、生成映像に「自分自身」を出演させることも可能です。

新アプリ「Sora」の登場

OpenAIはSora 2の発表に合わせて、iOS向けの新アプリ「Sora」をリリースしました。

Cameo機能で「自分」を映像に登場させる

アプリ最大の特徴は「cameo機能」です。

ユーザーは短い動画と音声を録画するだけで、自分自身や友人をSora生成映像の登場人物として取り込めます。

顔の特徴や声が忠実に再現され、任意のシーンに自然に溶け込むため、従来のSNS投稿とは一線を画す体験を提供します。

例えば、友人を映画のワンシーンに登場させたり、自分をアニメのキャラクターに変えて冒険させたりすることも可能。テキストやスタンプのように「映像そのもの」でコミュニケーションをとることもできます。

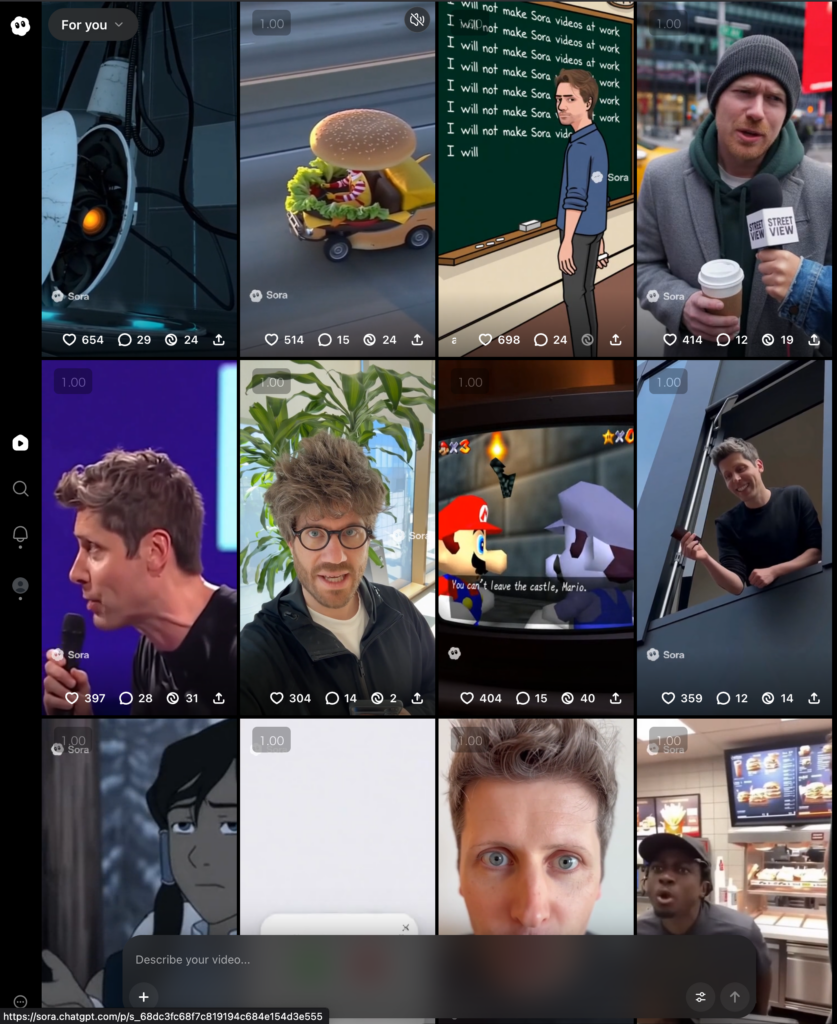

創作を中心にしたフィード設計

OpenAIは従来のSNSに見られる「中毒的な無限スクロール」や「孤独感の助長」を避けるため、フィードを「消費」ではなく「創作」を促す設計にしています。

- フォローや交流した人の作品を優先表示

- 自然言語でカスタマイズ可能なレコメンドアルゴリズム

- 創作意欲を刺激する動画を重視

この設計思想により、ユーザーは他人の映像を見るだけでなく「自分も作りたくなる」体験が強調されています。

Sora2の利用料金

Sora2は本記事執筆時点(2025年10月1日)では無料での提供です。

ユーザーが十分に試用できるように利用制限を設けていますが、計算資源の制約があるため、需要が高まった場合には追加で課金オプションを設ける可能性があるとされています。※1

また、将来的にはChatGPT Proユーザー向けにSora2 ProのリリースやAPIの公開も予定されています。

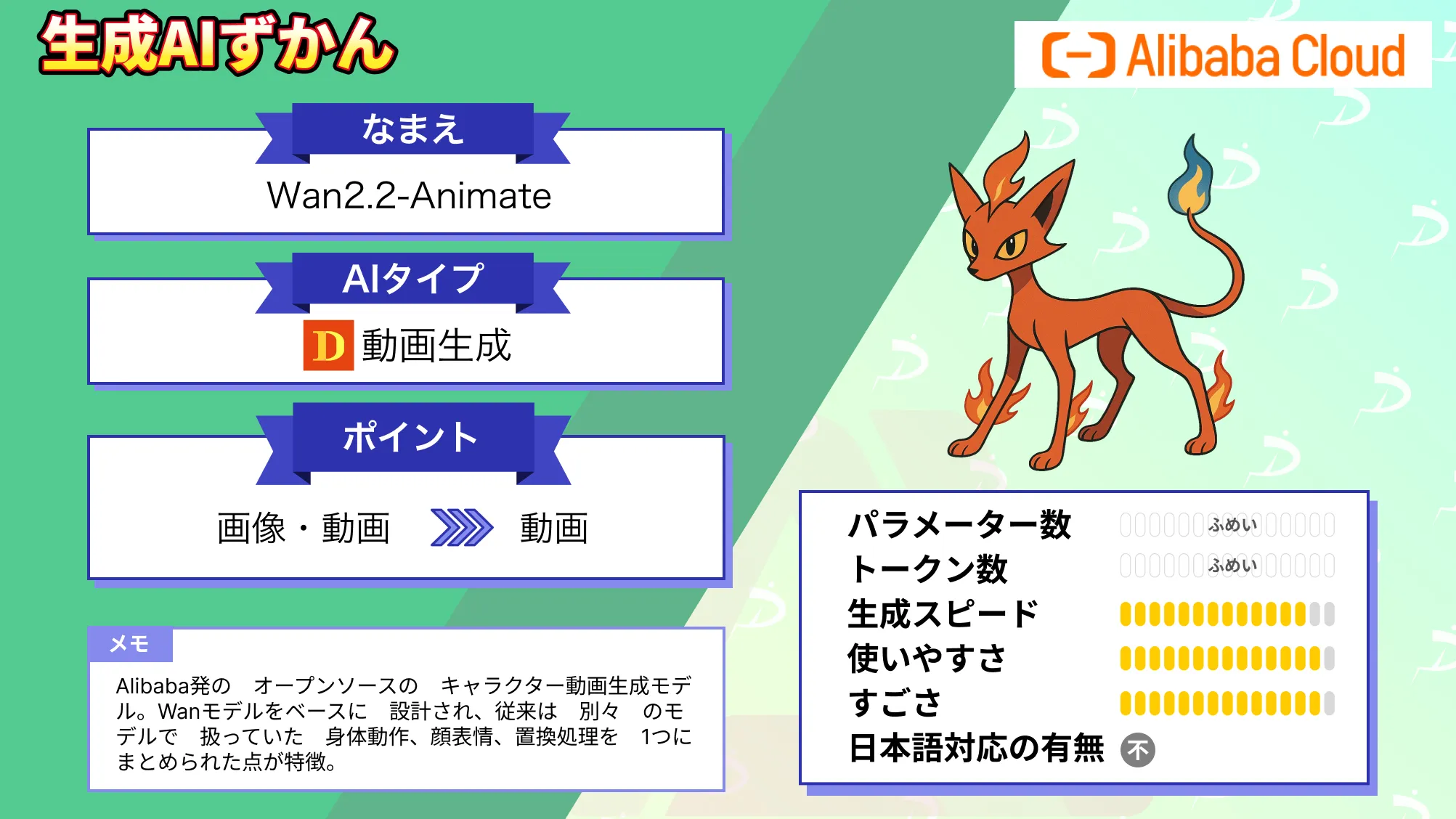

なお、Alibaba発キャラクター動画生成AIであるWan2.2-Animateについて詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

Sora2の使い方

本記事執筆時点(2025年10月1日)ではSora2を利用するには招待コードが必要です。

また、iOSアプリについては米国とカナダのみで利用可能。

日本では招待コードがあればWebからSora2を利用できます。

Soraのページにアクセスすると生年月日と招待コード入力が表示されるので、どちらも入力できれば登録は完了です。

アクセスすると画像のように他のユーザーが作成した動画を見ることができます。

「Describe your video」に生成したい動画のプロンプトを入力することで、動画が生成されます。

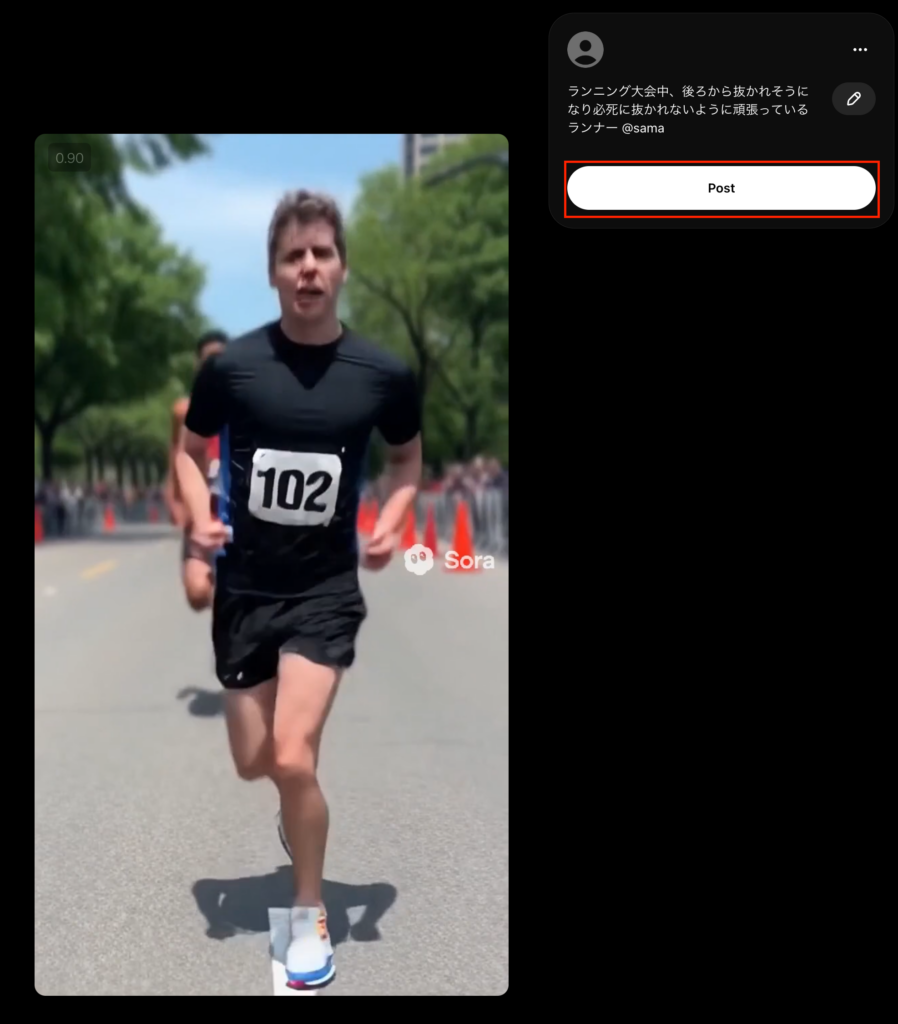

例えば「日本国内の街頭インタビューしている動画」と入力すると、以下のような動画が生成されます。

表記されている日本語は崩れていますが、話している日本語は全く違和感がないです。

生成した動画は一旦は「Draft」というフォルダに入っていますが、動画を選択して「POST」をクリックすることで、他のユーザーに公開されるようになります。

どのくらいリアルな動画を生成できるか検証

Sora2はかなりリアルな動画を生成することができますが、どのくらいリアルな動画を生成できるのかを検証してみたいと思います。

まずは「朝食で目玉焼きを焼いている人目線での動画をアニメ風に」という指示で生成させます。

アニメ風と指示を与えましたが、めちゃくちゃしっかりとアニメ風になっていますね。そして音声もいかにもアニメっぽい音声を生成してくれています…!

次に「昭和のニュース映像風に、恐竜が街を歩いている」という指示です。

この動画では人物や恐竜の動きはリアルですが、車が平行移動していてちょっと物理法則を無視しているかなと思います。

最後は「ハリウッド映画の予告編風に、金魚が海底都市を守る戦い」です

こちらも指示を忠実に守っており、魅力的な予告編動画が作成されています。

割と雑なプロンプトでもこちらの意図を汲み取って、動画を生成してくれるのでSora2は動画生成初心者でもかなり使いやすいなという印象です。

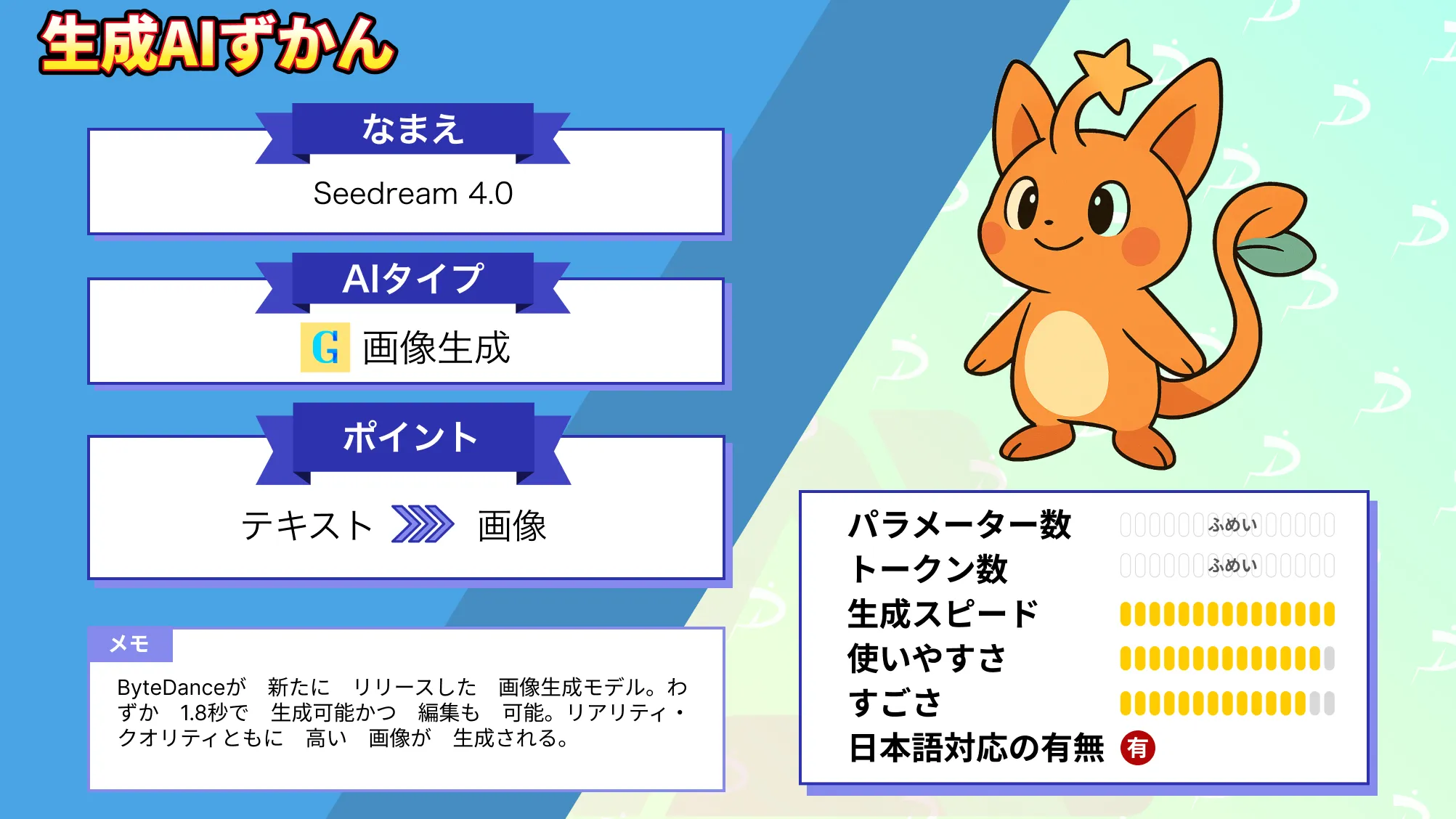

なお、爆速×高品質×日本語対応「Seedream 4.0」について詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

著作権と倫理的課題

Sora2はリアリティの高い動画を生成できる一方で、以下のような著作権・倫理的課題も有しています。

特に日本国内で公開されている/されていたアニメキャラクターや音声をそのままSora2で再現することができてしまいます。

しかし、引用ポストにも記載されているようにディズニーやマーベルキャラクターの再現は不可です。

さらに、以下のような動画も作ることができてしまうため、フェイクニュースとして使われてしまう可能性もあります。

日本では2018年の法改正により「情報解析目的での著作物利用」が認められていますが、これはあくまで学習段階に限られます。※2

したがって、Sora2が生成した映像が既存の映画やアニメの構図・キャラクターを強く想起させる場合、それは権利侵害とみなされる可能性があるでしょう。

また、日本ではAIが自律的に生み出した成果物には原則として著作権は認められていません。

さらに倫理的課題についてです。

Sora2は「暗黙の同意」を前提に、オプトアウトしなければ著作物を学習データとして利用する仕組みを導入していると指摘されています。※3

オプトアウトとは、明示的に拒否をしない限り、作品自体をAI学習に利用することに同意した、というものです。

これは従来の「許諾を得てから利用する」という枠組みを覆すもので、知らない間に自分の作品がAIの学習に使われてしまう危険性を孕んでいます。

Sora2を使ってみた感じ、非常にリアリティのある動画を作れ、さらに動画と音声が同期しているので、現実のものと区別がつかない完成度でした。しかし、完成度が高すぎるが故に、悪用されてしまう可能性もあるでしょう。

Sora2を使う際には、著作権に引っかかってしまったり、倫理的に問題になりそうな使い方をしてしまわないように、気をつけましょう。

まとめ

本記事ではSora2の概要から使い方、実際にどのような動画が生成されるのかを検証しました。

従来の動画・音声生成モデルに比べ、リアリティが大幅に増しており、生成されたものか否かの判別は難しいと感じます。

ぜひ皆さんも本記事を参考にSora2を使ってみてくださいね!

最後に

いかがだったでしょうか?

Sora2の使い方や導入に関して詳しく知りたい方は、ぜひ無料相談をご利用ください。AI映像活用の最新トレンドと、あなたのプロジェクトに最適な導入方法をご提案します。

株式会社WEELは、自社・業務特化の効果が出るAIプロダクト開発が強みです!

開発実績として、

・新規事業室での「リサーチ」「分析」「事業計画検討」を70%自動化するAIエージェント

・社内お問い合わせの1次回答を自動化するRAG型のチャットボット

・過去事例や最新情報を加味して、10秒で記事のたたき台を作成できるAIプロダクト

・お客様からのメール対応の工数を80%削減したAIメール

・サーバーやAI PCを活用したオンプレでの生成AI活用

・生徒の感情や学習状況を踏まえ、勉強をアシストするAIアシスタント

などの開発実績がございます。

生成AIを活用したプロダクト開発の支援内容は、以下のページでも詳しくご覧いただけます。

➡︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。

まずは、「無料相談」にてご相談を承っておりますので、ご興味がある方はぜひご連絡ください。

➡︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

「生成AIを社内で活用したい」「生成AIの事業をやっていきたい」という方に向けて、生成AI社内セミナー・勉強会をさせていただいております。

セミナー内容や料金については、ご相談ください。

また、サービス紹介資料もご用意しておりますので、併せてご確認ください。