【事例でわかる】AIエージェントの最新活用術!国内外9社の導入事例を紹介

- AIエージェントは「答えるAI」から進化した「行動するAI」として、情報収集・判断・実行まで自動化

- 業務効率化・コスト削減・顧客体験向上など多面的なビジネス効果をもたらす

- 導入にはセキュリティと信頼性の確保が重要な課題

近年、生成AIの進化にともない、タスクの自動実行まで可能にする「AIエージェント」への注目が高まっています。従来の生成AIが「答えるAI」だったのに対し、AIエージェントは「行動するAI」として、ビジネス現場における実務支援や業務効率化に大きな変革をもたらしました。

本記事では、AIエージェントの仕組みや生成AIとの違い、メリット、注意点、そして国内外の具体的な活用事例までをわかりやすく解説します。

\生成AIを活用して業務プロセスを自動化/

活用が進む「AIエージェント」とは?

AIエージェントとは、自然言語で与えられたタスクに対し、データ収集・判断・操作までを(半)自動で実行する生成AIツールです。回答のみを返す従来の生成AIとは異なり、実際のアプリやシステム上での操作可能なのが特長となっています。

近年では、大規模言語モデル(LLM)やエージェント技術の進化により、実務レベルでも活用できる高性能なエージェントが登場。現在は特定業務を半自動化する「業務特化型エージェント」が先行して実用化されており、業務効率化や属人化の解消、人件費削減、24時間稼働の実現など、さまざまなメリットをもたらしています。将来的には、タスクを完全自動化する「自律型エージェント」も本格的に実用化されるでしょう。

AIエージェントと生成AIの違い

生成AIは主にテキストや画像などのコンテンツを生成するAIで、質問への回答や文章作成などが得意です。一方、AIエージェントは生成AIを土台にしつつ、目標達成のために情報を集め、判断し、必要な操作まで自動で実行できるのが特長です。

つまり、生成AIが「答えるAI」だとすれば、AIエージェントは「行動するAI」と言えます。業務システムと連携し、実務に介入できるのが大きな違いです。

なお、AIエージェントについて詳しく知りたい方は、下記の記事を併せてご確認ください。

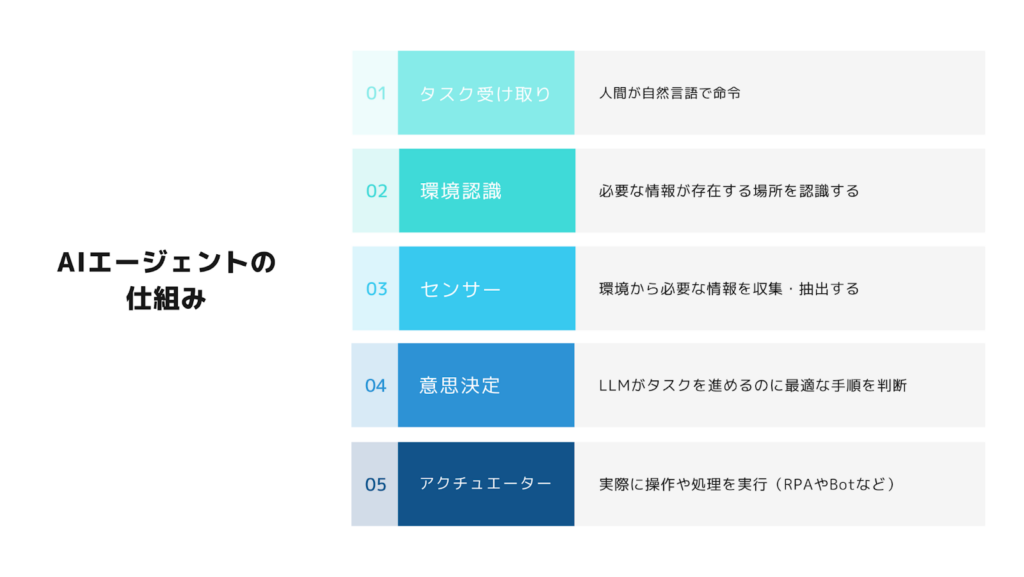

AIエージェントの仕組み

AIエージェントは、生成AIと従来のソフトウェアプログラムを組み合わせた高度なシステムです。その仕組みを簡単に説明します。

1 タスク・目標の受け取り

AIエージェントは、人間から自然言語でタスクや目標を受け取るところから始まります。専門的な指示でなくても、普段の話し言葉で指示できるのが特長です。生成AI(LLM)が曖昧な表現を文脈から解釈し、必要に応じて確認の対話も行いながら意図を明確化してくれます。

複数の指示や条件も整理し、次の処理ステップへとつなげることが可能です。この「タスク・目標の受け取り」の精度が高いほど、後続の判断や操作がうまくいきます。

2 環境の認識

タスクを達成するためには、さまざまな情報源にアクセスする必要があります。情報源として下記が挙げられます。

- 社内のデータベース

- Webやインターネット上の情報

- API、センサー、カメラ、画面など

- 人間からのフィードバック

多くの環境を認識し、この中から目的に合う情報を見つけ出す準備が行われます。

3 センサーによる情報収集

環境から必要な情報を収集するのが「センサー」の役割です。具体的には下記のような情報収集が行われます。

- 画面に表示されているデータの読み取り

- クリップボードの内容取得

- 外部APIからの情報呼び出し

- カメラ映像の解析

ご紹介したのは一部ですが、このような方法で情報収集することで、「今なにが起きているか」「必要なデータはどこか」を把握します。

4 意思決定メカニズム(判断)

収集した情報に基づき、生成AI(多くは大規模言語モデル:LLM)がタスクの進め方を判断します。ここが従来の自動化ツールとの大きな違いで、人間のように柔軟な判断が可能です。

たとえば、「状況が変わったから別の手順を選ぶ」「ここは人間に相談する」といった判断も行えます。

5 アクチュエーター(実行)

判断結果に基づいて、実際の操作を行います。データをExcelに入力したり、メールを自動送信したり、Web画面を操作したりすることが可能です。実行手段の例として下記が挙げられます。

- RPA(Robotic Process Automation)

- Bot(チャットボット、作業ボット)

- API経由での操作命令

- UI操作の自動実行

AIエージェントを活用するメリット

AIエージェントを導入することで、業務の効率化や判断の質向上、コスト削減など、さまざまな面でビジネスにプラスの効果をもたらします。

業務の負担軽減

AIエージェントは定型作業やデータ整理などを自動化するため、人間の手間を大幅に削減することが可能です。

面倒な繰り返し業務や膨大な情報処理もAIに任せることで、担当者は本来注力すべき創造的な業務や判断業務に集中できるようになります。

コスト削減

AIエージェントは24時間365日稼働可能です。そのため人的リソースの削減や残業時間の抑制につながります。

業務の自動化によってミスも減り、トラブル対応にかかるコストや時間も最小限に抑えることができ、全体的な業務コストの見直しが可能です。

データドリブンな意思決定の実現

AIエージェントは、収集したデータをもとにLLMが状況を言語化し、最適な判断まで導いてくれます。

現場の担当者は、自分でデータを一つひとつ確認・分析しなくても、AIエージェントが重要なポイントを言語化して伝えてくれるため、素早く的確な意思決定が可能です。

顧客体験の改善

AIエージェントは、時間や曜日に関係なく対応可能で、顧客ごとの要望や状況に合わせた柔軟な対応も得意です。

状況やニーズに応じた一人ひとりに合ったやり取りが可能になり、顧客満足度やリピート率の向上にもつながります。

既存業務への柔軟な統合

AIエージェントは、既存の業務システムやツールとも柔軟に連携できるため、導入のハードルが低いのも特長です。

段階的な導入や部分的な自動化から始められるため、現場への影響を最小限に抑えつつ活用範囲を広げていくことができます。

AIエージェント活用時の注意点

AIエージェントは便利な一方で、導入や運用にあたってはいくつかのリスクや課題も存在します。以下の点を押さえることで、より安全かつ効果的に活用しましょう。

セキュリティリスク

AIエージェントは外部データや社内システムにアクセスするため、情報漏えいや不正アクセスのリスクがあります。特にクラウド経由での通信は注意が必要です。

対策としては、社内環境で完結できるオンプレミスでの導入や、端末側で処理を完了させるエッジAIの活用が有効です。

回答の信頼性

AIエージェントはときに誤った判断や情報を返すことがあり、そのまま業務に使うのは危険です。特に判断を要するタスクでは、信頼性の確保が重要となります。

解決策としては、あらかじめ質の高いデータを整備しておくことや、人間によるダブルチェックを組み合わせる運用が効果的です。

なお、生成AIのリスク対策について詳しく知りたい方は、下記の記事を併せてご確認ください。

AIエージェントの活用シーン早見表

| ジャンル | 活用シーン |

|---|---|

| 営業 | 顧客データの分析から最適な提案内容の生成、アポイント調整やフォローアップまでを自動化 |

| カスタマーサービス | 24時間対応のチャットボットとして活用。問い合わせ内容に応じた個別対応やFAQの自動案内 |

| 採用・人事 | 求人票の作成、応募者対応、面接日程の調整、選考評価の集計、適性検査の結果分析 |

| ソフトウェア開発 | コードの自動生成やレビュー、バグの検出、技術調査のサポート |

| 医療現場 | 電子カルテの自動入力、問診のサポート、診断補助、医療文献の検索支援 |

| 製造・物流 | 設備点検や異常検知、在庫管理、出荷指示 |

| 社内会議 | 議事録の自動作成や要点の整理、タスク抽出、重要なトピックや次のアクションを整理して共有 |

| タスク管理 | メンバーの進捗や負荷状況を把握し、遅延リスクのあるタスクに先回りして通知。優先順位の再調整や進捗報告の自動化 |

| 社内ヘルプデスク | 「Wi-Fiが繋がらない」「経費精算の方法がわからない」といった日常的な問い合わせに対応 |

AIエージェントは営業、カスタマー対応、採用、人事、開発、医療、製造、会議支援など、あらゆる業務領域で活用が進んでいます。

単なる効率化にとどまらず、人的負担の軽減や判断支援、顧客体験の向上にもつながるのが特徴です。

企業でのAIエージェント活用事例9選

近年、さまざまな企業がAIエージェントを業務に取り入れ始めました。営業やカスタマーサポート、採用支援からソフトウェア開発、物流管理まで、その活用範囲は急速に広がっています。

ここでは、実際にAIエージェントを導入している企業の事例を9つピックアップし、それぞれの目的や成果を紹介しますので導入のヒントとしてぜひ参考にしてください。

KDDI

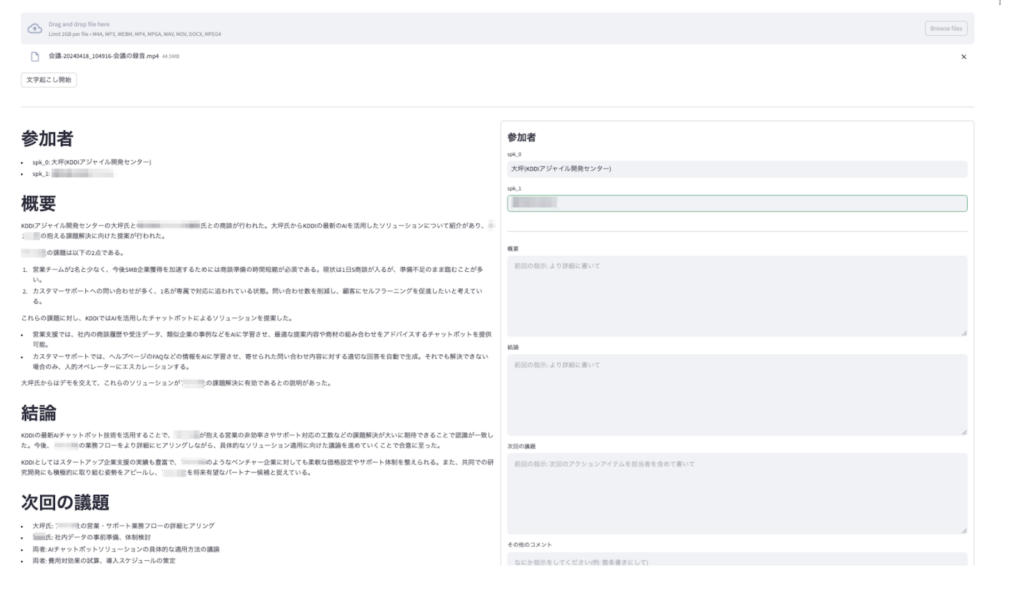

KDDIアジャイル開発センターは、Amazon BedrockやLangChainを活用し、営業支援ツール「議事録パックン」を開発しました。※1

議事録パックンは、会議録音やTeamsの書き起こしを基に、高精度な議事録を自動生成するツールです。議事録の生成だけでなく、提案骨子や日報・週報も作成できます。

短期間で開発されたことや、営業現場で作業時間を1時間以上短縮したことで高評価を獲得しました。

日産自動車

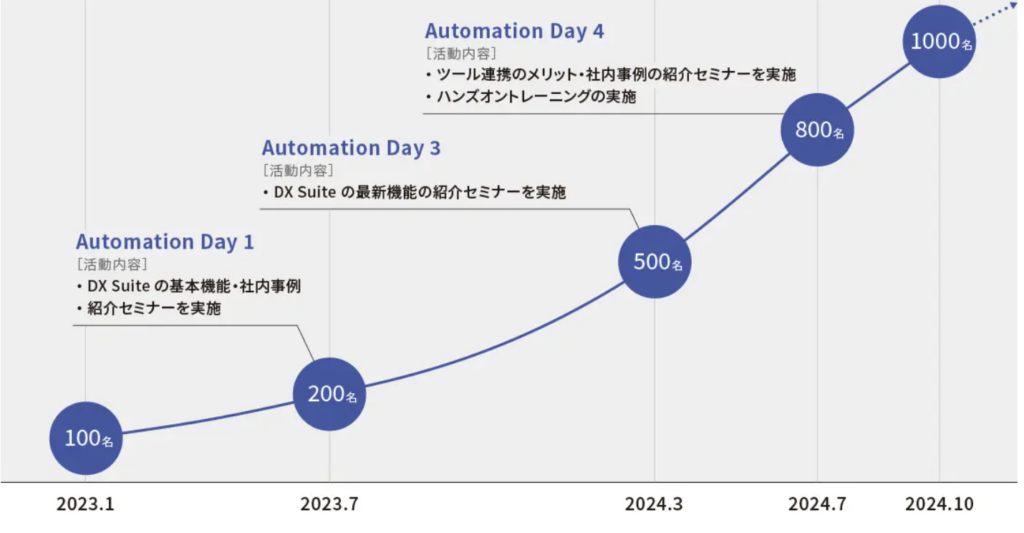

日産自動車は、AI insideのAI-OCR「DX Suite」を全社展開し、手入力業務の自動化によって大幅な業務効率化を実現しました。※2

AI insideのAI-OCR「DX Suite(ディーエックス・スイート)」は、紙や画像に書かれた文字を読み取り、デジタルデータに変換してくれるAIツールです。

生産技術部門では作業指示票の手入力業務をOCR化し処理時間を85%削減し、工場部門では品質測定データを自動的に読み取り年間480時間の工数削減を達成。社内イベントでの活用共有や教育により、導入ユーザー数は10倍に拡大し、社内DXの推進にもつながっています。

株式会社MILIZE

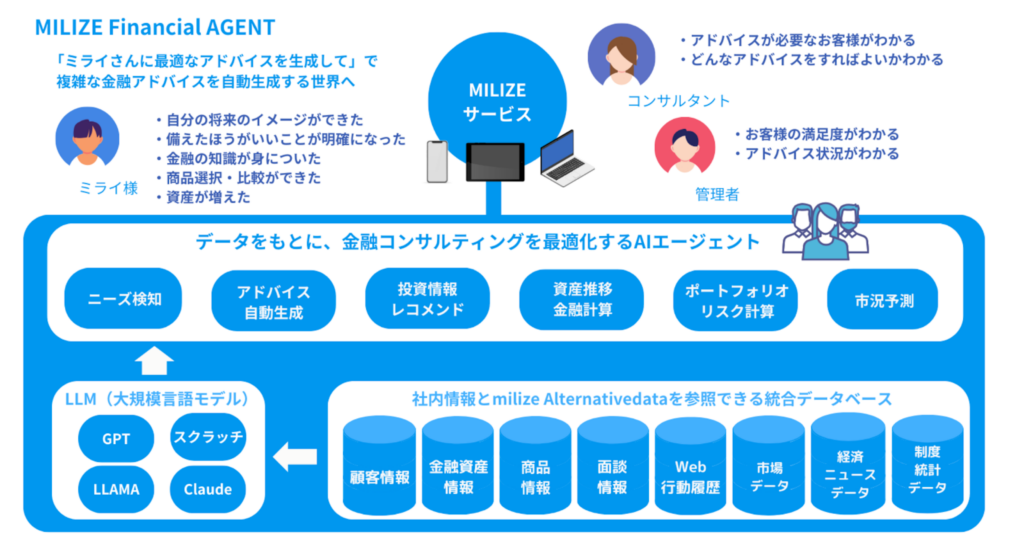

MILIZEは、金融業務に特化した自律型AIエージェント「MILIZE Financial AGENT」を発表しました。※3

これは、最新のLLMと様々な機能(シミュレーション・情報検索・市場予測、リスク管理など)を組み合わせることで、リテール分野の場合、顧客データを分析し、個々の顧客に最適な人生設計やリスクへの備え、投資戦略を提案することを目指しています。

オルタナティブデータや行動ログを活用し、個別最適な提案も可能です。ノーコードでのエージェント構築にも対応し、金融機関の業務高度化と効率化を支援します。

トヨタ自動車

トヨタは、技術者の知見を活かして新車開発を加速するため、生成AIエージェント「O‑Beya」を構築しました。※4

振動解析や燃費性能など9種の専門エージェントが稼働し、複数の視点から回答を提供。知識継承と開発効率向上を両立し、すでに約800人の技術者が活用しています。今後は自動で最適なエージェントを選ぶ仕組みも導入予定です。

博報堂

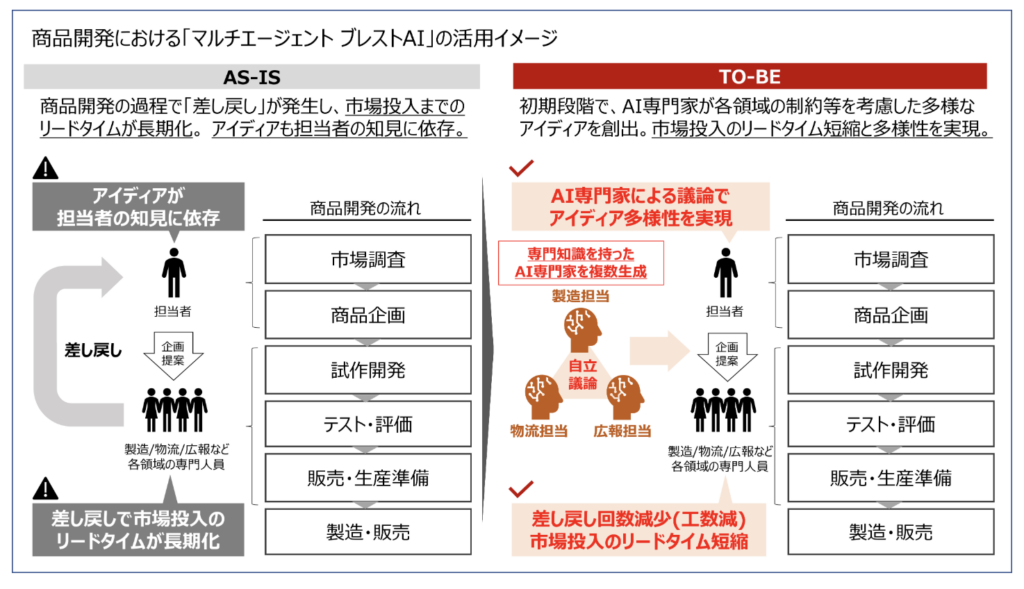

博報堂と博報堂テクノロジーズは、商品開発を支援する「マルチエージェント ブレストAI」を開発しました。マーケティングや商品企画など、多くの専門知識が必要な業務を効率化するために開発されたAIサービスです。※5

企画・製造・営業などの専門AIが自律的に議論し、多角的かつ実現性の高い商品アイデアを創出。人の代わりに初期検討を担うことで、開発の効率化と質の向上を両立し、企業の競争力強化に貢献します。

富士通

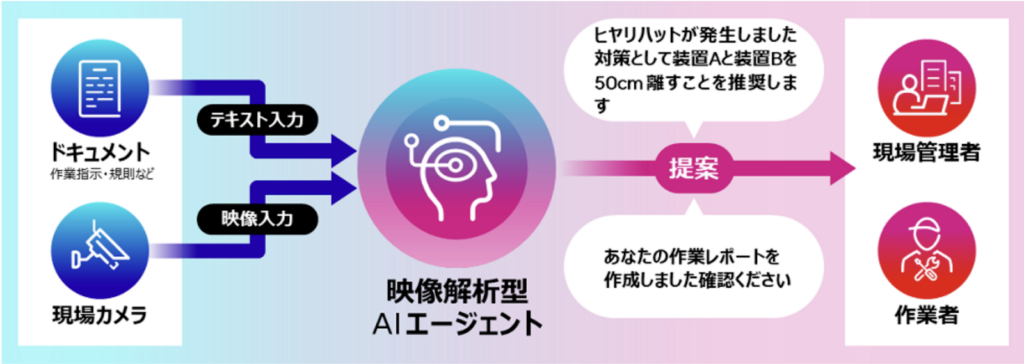

富士通は、製造や物流などの現場における課題解決を目的に、カメラ映像と文書データを統合して解析できる「映像解析型AIエージェント」を開発しました。※6

このAIは、マルチモーダルLLMとコンテキスト記憶技術を組み合わせ、空間・時間の変化を高精度に理解し、作業レポートの自動作成や改善提案までを自律的に行います。

さらに、サイバーセキュリティ分野では、攻撃・防御の複数AIエージェントを連携させたセキュリティ技術も開発。富士通はこれらの技術を通じて、現場業務のデジタル革新とAIの安心・安全な活用を同時に実現しようとしています。

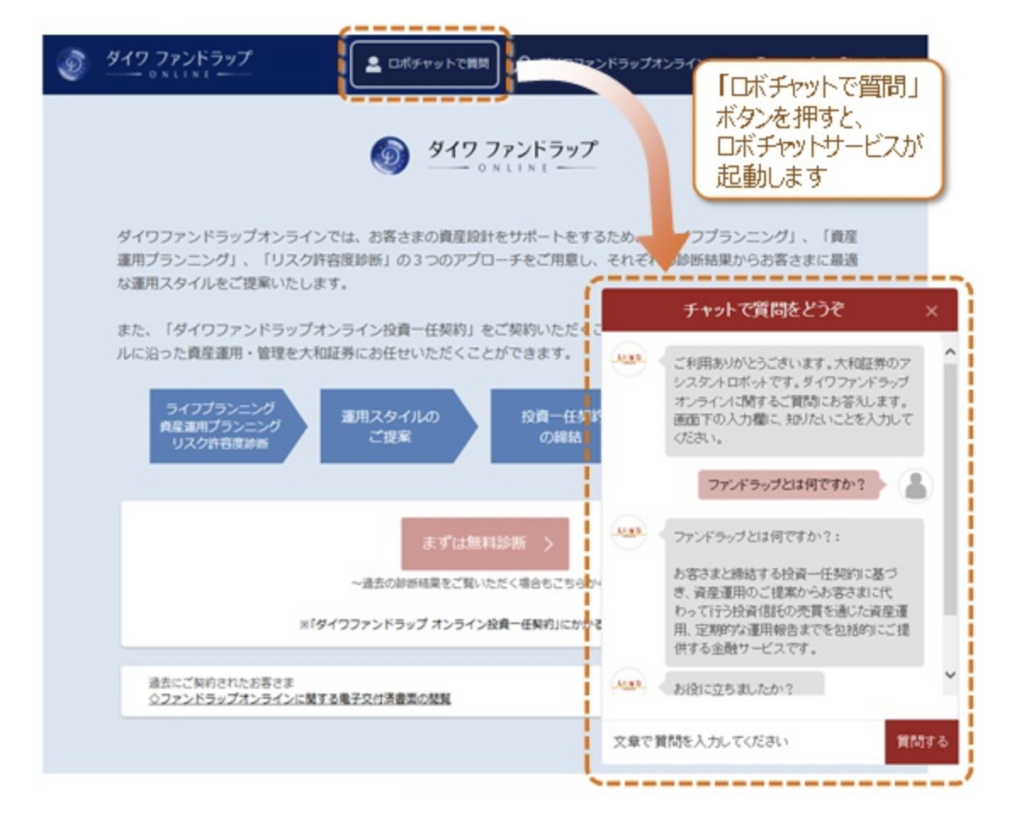

大和総研

大和総研は、大和証券グループにAIチャットボットを導入し、問い合わせ対応の効率化とサービス向上を支援しました。※7

ダイワ証券では営業時間外の顧客対応を自動化し、大和ネクスト銀行では代理店からの問い合わせに即時対応可能なボットを構築。800件以上のQ&Aを学習させ、対応スピードと品質を向上させました。この取り組みにより、顧客満足度の向上と業務負担の軽減を実現しています。

ウォルマート

ウォルマートは、小売業の未来に向けて「エージェント型AI(agentic AI)」戦略を展開しています。※8

顧客・従業員・サプライヤー・開発者向けに4種類の「スーパーエージェント」(Sparky、Associate、Marty、Developer)を開発し、業務の効率化と体験価値の向上を図っています。

Sparkyは買い物支援、Associateは従業員対応、Martyはサプライヤー対応、Developerは開発支援を担います。今後はユーザー自身がAIエージェントを使って買い物をする時代を見据え、自社のAIと連携可能な認証やAPI基盤の整備も進めています。また、広告や商品情報も「AIが理解しやすい形」への最適化が必要とされており、ウォルマートはAIを軸にした小売変革を本格的に推進しています。

メルセデスベンツ

メルセデス・ベンツは、Google Cloudと提携し、会話型AIナビゲーション機能を新型CLAなどに搭載しました。※9

Googleの大規模言語モデル(Gemini)とGoogleマップを連携させ、自然な会話を通じてレストランや目的地の提案、レビュー確認などが可能になります。文脈を理解し会話を継続できるため、運転中でも直感的にナビ操作ができるのが特長です。今後は他の車種にも順次展開され、車内体験のさらなる高度化が期待されています。

なお、AIエージェントの導入について詳しく知りたい方は、下記の記事を併せてご確認ください。

事例から学ぶ、AIエージェント活用の可能性

今回はAIエージェントを実際に活用している事例を紹介しました。

AIエージェントは、自然言語によるタスクの指示から、情報収集・判断・実行までを一気通貫で担う革新的な技術です。すでに営業や人事、製造業、医療、小売など多様な分野で活用が進んでおり、業務効率化や顧客体験の向上に寄与しています。

一方で、セキュリティや信頼性の確保といった注意点もあるため、導入には慎重な設計が求められます。AIエージェントは、まさに次世代のビジネスを支える鍵となる存在です。

最後に

いかがだったでしょうか?

AIエージェント導入で業務効率化や新規価値創出を実現した企業事例をもとに、自社に最適な活用戦略を検討してみませんか?

株式会社WEELは、自社・業務特化の効果が出るAIプロダクト開発が強みです!

開発実績として、

・新規事業室での「リサーチ」「分析」「事業計画検討」を70%自動化するAIエージェント

・社内お問い合わせの1次回答を自動化するRAG型のチャットボット

・過去事例や最新情報を加味して、10秒で記事のたたき台を作成できるAIプロダクト

・お客様からのメール対応の工数を80%削減したAIメール

・サーバーやAI PCを活用したオンプレでの生成AI活用

・生徒の感情や学習状況を踏まえ、勉強をアシストするAIアシスタント

などの開発実績がございます。

生成AIを活用したプロダクト開発の支援内容は、以下のページでも詳しくご覧いただけます。

➡︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。

まずは、「無料相談」にてご相談を承っておりますので、ご興味がある方はぜひご連絡ください。

➡︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

「生成AIを社内で活用したい」「生成AIの事業をやっていきたい」という方に向けて、生成AI社内セミナー・勉強会をさせていただいております。

セミナー内容や料金については、ご相談ください。

また、サービス紹介資料もご用意しておりますので、併せてご確認ください。

- ※1:生成AIで営業の工数削減!「議事録パックン」のアーキテクチャ紹介 | KDDI Engineer Portal

- ※2:DX Suite が日産自動車の業務変革に貢献、全社展開により社内AI-OCR ユーザ数が10倍に

- ※3:MILIZEが、最新のAI技術であるエージェントモデル(*1)を搭載した「MILIZE Financial AGENT」を発表

- ※4:トヨタ自動車、エンジニアの知見を AI エージェントで継承へ ー 競争力強化に向け革新的な取り組みを開始 – News Center Japan

- ※5:博報堂と博報堂テクノロジーズ、商品開発プロセスを効率化する AIサービス「マルチエージェント ブレストAI」の業務活用を開始―専門知識を持つ複数のAIが自立議論することでアイディアを創出し

- ※6:作業効率化や安心・安全な現場づくりに向けた改善を自律的に支援する映像解析型AIエージェントを開発 : 富士通

- ※7:人工知能(AI)技術を活用したチャットボットの導入 | 大和総研

- ※8:Inside Walmart’s Strategy for Building an Agentic Future

- ※9:AI-powered conversational search within navigation systems | Mercedes-Benz Group

【監修者】田村 洋樹

株式会社WEELの代表取締役として、AI導入支援や生成AIを活用した業務改革を中心に、アドバイザリー・プロジェクトマネジメント・講演活動など多面的な立場で企業を支援している。

これまでに累計25社以上のAIアドバイザリーを担当し、企業向けセミナーや大学講義を通じて、のべ10,000人を超える受講者に対して実践的な知見を提供。上場企業や国立大学などでの登壇実績も多く、日本HP主催「HP Future Ready AI Conference 2024」や、インテル主催「Intel Connection Japan 2024」など、業界を代表するカンファレンスにも登壇している。