もう文章で悩まない!生成AIを活用した一瞬で校正する方法!無料AIツールと神プロンプト完全公開

- モデルや用途に応じた使い分けで、日本語文章校正の精度と効率を両立

- トーン指定やGPTs活用により、AIっぽさを抑えた自然な文章を安定して生成

- 長文分割や機密情報配慮など、実務前提の運用ルールを押さえることが重要

私たちは日常の様々な機会で、パソコンやスマートフォンなどの電子機器を使い文章を書いています。

例えばビジネスシーンなら取引先や部署間での「電子メール」の作成や各種の「書類作成」、「プレゼン資料」など、プライベートではSNSの投稿文や友人とのチャットのやり取りなどです。このように世の中は急速にペーパーレス化が進んでいますが、私たちが文字やまとまった文章を書く機会は、減るどころか以前より増えている気さえします。

そこで問題となるのが、書いた文章に読みにくさや誤りはないかという「文章校正」の手間です。忙しい現代人には、正しく読みやすい文章を効率的に書くことが求められており、これは社会人や学生にも必須の能力と言えます。

今回はこの面倒な「文章校正」を簡単に生成AIに任せるための、基本的な知識から実践的な応用テクニックまで詳しく解説します。

この記事を最後まで読めば、あなたも明日から「デキるビジネスパーソン」や「優秀な学生」として、職場や取引先、学校での評価が上がること間違いなし!ぜひ、必要なスキルを身につけて、できることから即実践してみてくださいね。

\生成AIを活用して業務プロセスを自動化/

文章校正を生成AIに任せる方法

まず、文章校正について、具体的な方法を4つご紹介します。

①人の目による校正

まずこれが一番オーソドックスな方法です。

この場合、書いた本人が直接校正する場合と第三者にしてもらう場合、もしくはその両方を組み合わせる「ダブルチェック」があります。

特に執筆者本人が、文章の作成直後に校正すると、疲労や「正しいに違いない」という心理的なバイアス(偏り)が働くため、できるなら翌日など、ある程度校正までの時間を開けたり、他の人の目を頼るとより確実性が高まります。

しかし、この方法は校正の精度が上がる半面、時間や他の人にお願いする手間、外注の場合は余分なコストがかかってしまいます。

②既存の文章校正ツールを活用する

生成AIが登場する以前から、文筆や編集業務のための様々な「文章校正ツール」が存在しています。

代表的なものに「文賢」や「Tomarigi」、「Enno」(エンノ)、「PRUV」(プルーフ)などがありますが、これらAIが組み込まれていないツールは、誤字をはじめ文法の誤りや句読点の有無、表記ゆれなど、事前にプログラミングされた特定の項目について機械的なチェックを行うだけでした。

そのため、ツールごとに細かい仕組みや機能が異なるため、同じ文章を入れても指摘内容や校正結果の精度が変わるなど、精度にばらつきがあるのが課題でした。

③文章校正AIツールを活用する

一方、AI搭載型の文章校正ツールは、自然言語処理(NLP)を活用し、きちんと文脈を理解した上で文章を自然で読みやすい形に修正することが可能です。

その結果、文章校正AIツールを使って修正された文章は、まるで人の目を使って校正したときのように自然で分かりやすくなり、以前に比べて出力の精度も高まりました。

④ChatGPTなどの汎用型・生成AIツールを活用する

最後は、ChatGPTやClaude、Geminiなどの大規模言語モデル(LLM) を使って学習した、いわゆる汎用型と呼ばれる「マルチモーダルAI」を活用する方法です。

これらは先述した「文章校正特化型」の生成AIツールではありませんが、Web上の膨大な学習データに基づいて開発・進化しているため、その能力の一部を文章校正に活用することも可能です。

ただ、その場合は後述する「プロンプト」(指示文)を工夫しないと、望んだ結果を得られないケースがあるため注意が必要です。

文章校正の基礎知識と用語の理解について

一般的に文章の質を高め、ブラッシュアップする作業には、これまでに紹介した「校正」のほか、「添削」や「校閲」といった様々な作業が関わります。

それらの違いをきちんと理解しないままにしておくと、後々AIに作業を任せる際、指示が不正確になったり、そもそもAIツールだけでは作業が難しい可能性もあるため、ここではまずそれぞれの言葉の定義や具体的な作業内容の違いについて理解しておきましょう。

①校正

校正とは、主に文章の形式面のチェックを行う作業のことです。一般的には、誤字・脱字の修正や句読点の使い方、表記の統一性(表記ゆれ)などを確認します。

例えば「おこなう/行う」「できる/出来る」などの表記ゆれの統一や、半角/全角の使い方など、客観的な基準に基づいて行われるため、比較的AIが得意とする分野の作業と言えます。

②添削

こちらは校正と混同されがちですが、校正が文章の「形式面」を見るのに対し、添削は「内容面にも踏み込んだ改善」を行う作業のことです。

具体的には文法の誤りや不自然な表現、構成の分かりにくい部分などを洗い出して修正します。単純な正誤の判断に留まらず、添削者の主観的な判断や好みも含まれるため、より属人的な意味合いが強い作業です。

テストや作文の添削といったように、主に教育現場で使われる用語で、学力や文章力の向上を目的としています。

③校閲

最後は校閲についてです。こちらも校正と言葉はよく似ていますが、実は全く違います。

基本は文章の形式と内容の両面から、同時に確認・修正をしていく作業です。

具体的には、事実関係の確認や専門用語の正誤、著作権侵害の可能性など、専門分野や法的な側面も含めて総合的に精査する、最もレベルの高い広範な作業です。

一般的に、出版社などに所属するプロの校閲者が行う作業で、文章の信頼性と全体の質を高めることが目的です。

これらの作業は重なる部分もありますが、おおよその優先順位としては:

- 校正(基本的な形式面の確認)

- 添削(文章表現の改善)

- 校閲(総合的な品質確保)

という流れで行われることが一般的で、実務ではこれらを組み合わせることで、より質の高い文章に仕上げていきます。

以上から、②添削、③校正については、属人性や高度な専門性が必要になるため、一般的な文章校正AIツールでは作業に限界があると考えて良いでしょう。

ChatGPTで日本語の文章校正をする方法

ここからは、生成AIの代表格である「ChatGPT」を活用した文章校正の方法を、実演を交えながら具体的に解説します。ChatGPTは誤字脱字のチェックだけでなく、文章のトーン調整や論理構成の改善まで対応できるため、ビジネス文書やレポート、Web記事の品質向上にも活用できます。特に重要となるプロンプトの使い方をマスターすれば、正確性や作業効率が大幅に上がるため、ぜひ覚えて実践してみてください。

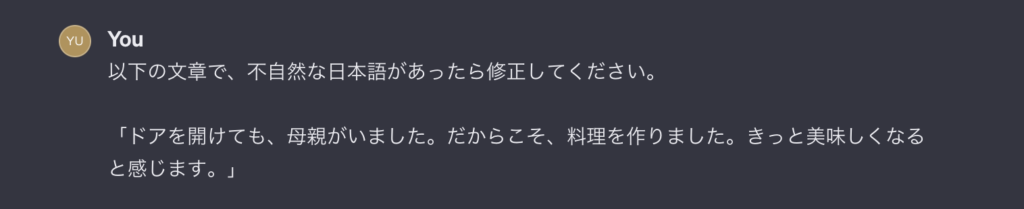

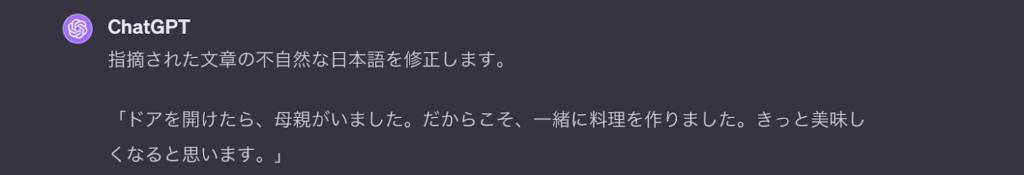

不自然な日本語を修正させる

まず、ChatGPTのチャット欄に手直ししたい文章を読み込ませ、不自然な日本語を修正させます。「不自然な日本語があったら修正してください」とプロンプトで前置きし、以下のような文章を打ち込みました。

なんとなく意味は通じますが、全体的に分かりづらく不自然な日本語になっています。

すると、すぐにChatGPTから以下のような返答がありました。

最初に入力した文章より、意味が分かりやすく修正されています。

2文目の「だからこそ」は不自然さが残っていますが、全体的にスムーズな文章に整えてくれました。

文章を書いていると、自分でも気づかないうちに意味が通らない文章になっていることがあります。このように不自然な流れを修正する方法は、長文を書く時などにも重宝しそうですね!

誤字脱字をチェックさせる

続いてChatGPTに誤字脱字をチェックしてもらいます。わざと誤字脱字をした文章を読み込ませ、ChatGPTがチェックできるかどうかを確認しました。以下のような文章のチェックをお願いしてみます。

すぐに、以下のような出力をしてくれました。きちんと誤字脱字を修正してくれています。

最初の「てん気」となっていた部分を「天気」と直してくれていたり、途中の「安心でかしょう」の部分を「安心でしょう」に修正してくれました。

他にも細かいミスがありましたがきちんと修正してくれています。人間はどうしても誤字脱字をしてしまうので、そのチェックにAIツールを使えば文章校正が捗りそうですね!

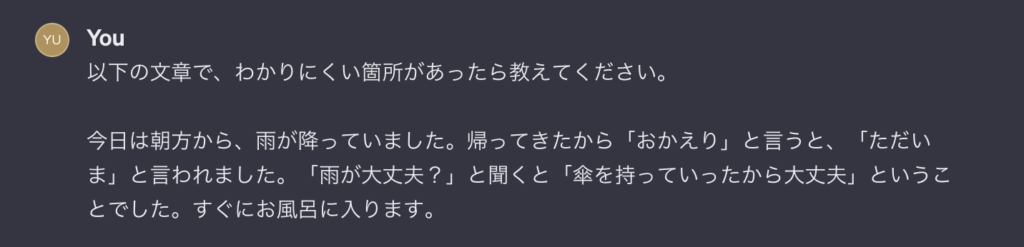

文章に分かりにくい箇所がないか確認してもらう

次はChatGPTを使って、文章中に分かりにくい箇所がないかを確認してもらいます。以下のような文章をChatGPTに読み込んでもらいました。なんとなく意味は分かるけど、主語がなく分かりづらい文章になっています。

少し待つと、以下のように指摘してくれました。主語が不明確な部分を指摘し、なぜ分かりづらいのか、理由も合わせて説明してくれました。

文章の流れの中で分かりづらい部分を具体的に指摘し、どのように修正すれば良いか改善策を提案してくれました。特に長い文章を書いていると、自分では客観的に見られないこともあるため、必要に応じてチェックやアドバイスをしてくれるChatGPTの存在はありがたいですね。

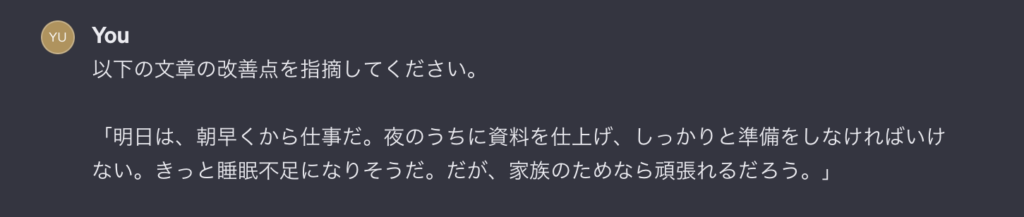

改善点を提案させる

最後は、ChatGPTに改善点を提案してもらいましょう。まずは以下のような文章を読み込ませます。意味は通じますが、なんとなく味気ない文章です。

ChatGPTに読み込ませると、すぐに返答をしてくれました。以下、改善点を4つ挙げてくれています。

全体の流れを理解した上で、適切な改善案を出してくれています。今回は細かい条件を指定しませんでしたが、例えば「もっと感情が伝わるように」とか「もう少しシンプルで読みやすい文章に」といったような具体的な指示を与えれば、それに沿ったアウトプットをしてくれます。

チャットを通して自由に伝えることができるので、状況に合わせて柔軟に使っていきたいですね!

どのChatGPTを使えば良い?GPTモデルの選び方

ChatGPTで文章校正をしたい場合、あなたが今どのプランを使っているか、直したい文章の長さやどんな用途に使うかで、最適なモデルを選ぶのがポイントです。

2025年12月執筆時点では「GPT-5 / GPT-5.1」というシリーズが中心になっていて、日本語の校正もすごく優秀です。誤字脱字のチェックはもちろん、ちょっとした言い回しを直すのも、実用的に使えるレベルになっています。

用途別の目安としては、 下記使い分けが考えられます。

| 用途 | おすすめのモデル | 特徴 |

|---|---|---|

| 長いレポートや論文の日本語校正 | GPT-5.1 Thinking | 文章全体を深く理解し、筋の通った校正をしてくれる |

| 顧客向けの重要なメールや提案書の表現調整 | GPT-5.1 Instant | 自然で丁寧な言い回しに整えるのが得意 |

| 短い業務連絡やメモの確認 | GPT-5 mini | 手軽に誤字脱字や簡単な文法チェックを済ませられる |

一発で文章校正が完了するChatGPTの丸秘プロンプトテクニック

上述のように、初心者は項目ごとに段階的に校正を行ったほうが間違いが少なく確実です。

しかし、もっと作業を効率化したい、楽に質の高い校正を行いたい場合には、プロンプトにある工夫をすることで、まるでプロのエディター(編集者)に文章を手直ししてもらったような、見違える出力結果が期待できます。

このテクニック(形式)を覚えるだけで、作業効率が格段にアップします!

①ロール(役割)を与える

まず、ChatGPTに適切な役割を与えることが重要です。

なぜなら通常、生成AIは大量の言語データから確率論的にもっとも無難な出力を選ぶため、何も役割を与えないと凡庸な文章になりがちです。そのため、文章校正の際には指示文で「あなたは優秀なエディターです」と明確な役割を与えることで、プロレベルの校正が期待できます。

②指示は明確かつ簡潔に

指示は短く簡潔に行うことが肝心です。修正ポイントが複数ある場合には、必要に応じて箇条書きにすることも指示を上手く伝えるためのコツです。

③実行は段階的に

複数の指示をした場合でも、質の高い出力結果を得るためには、AIに指示を順序良く段階的にこなしてもらう必要があります。そのための魔法のキーワードとして指示文に「ステップ・バイ・ステップで」と入力してみましょう。

こうすることでAIが指示を一つ一つ理解したうえで、段階的に作業を進めてくれるため、一度の指示でも確実に作業をこなしてくれます。この方法は②で述べた箇条書きによる指示出しととても相性が良いため、文章校正に限らず様々な場面で応用できるため覚えておくと良いでしょう。

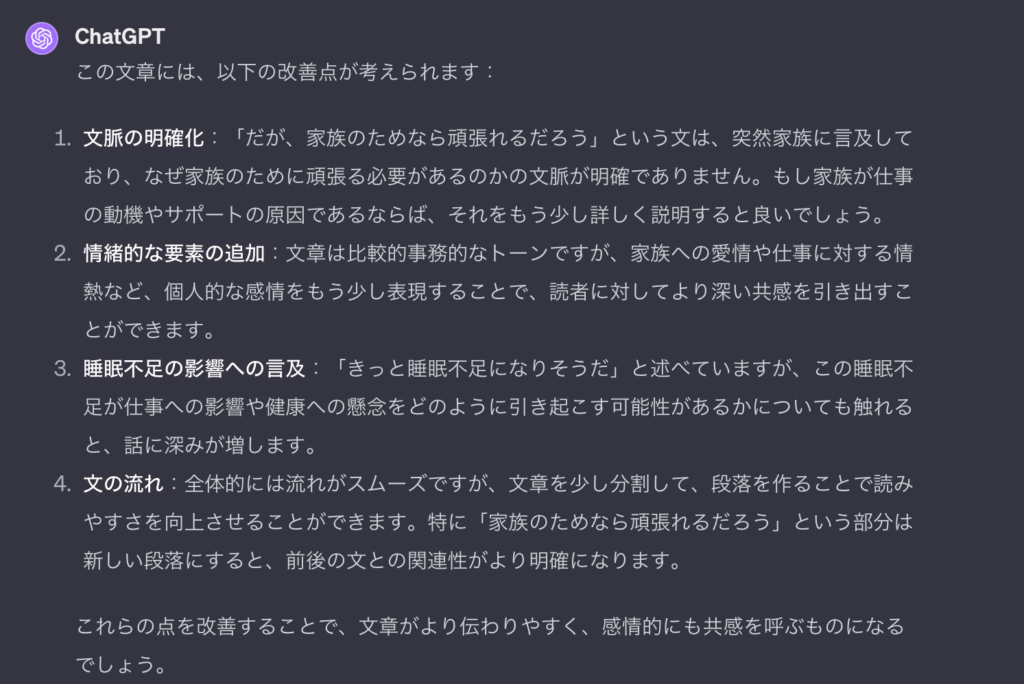

魔法のプロンプトテクニックを実践

前述のポイントを参考に、以下のプロンプトを入力して、ChatGPTで実際に文章校正をしてみましょう。

〈プロンプトの参考例〉

==============================================

# 指示文

あなたは「日本人の優秀なプロのエディター」です。以下の制約条件から「ステップ・バイ・ステップ」で最高の出力をしてください。

# 制約条件

・誤字脱字の修正

・文法の誤りの修正

・表記ゆれの統一

・その他、日本語で不自然な箇所の修正や改善案の提案

# 入力文:

・[ここに本文を入力]

# 出力文:

===============================================

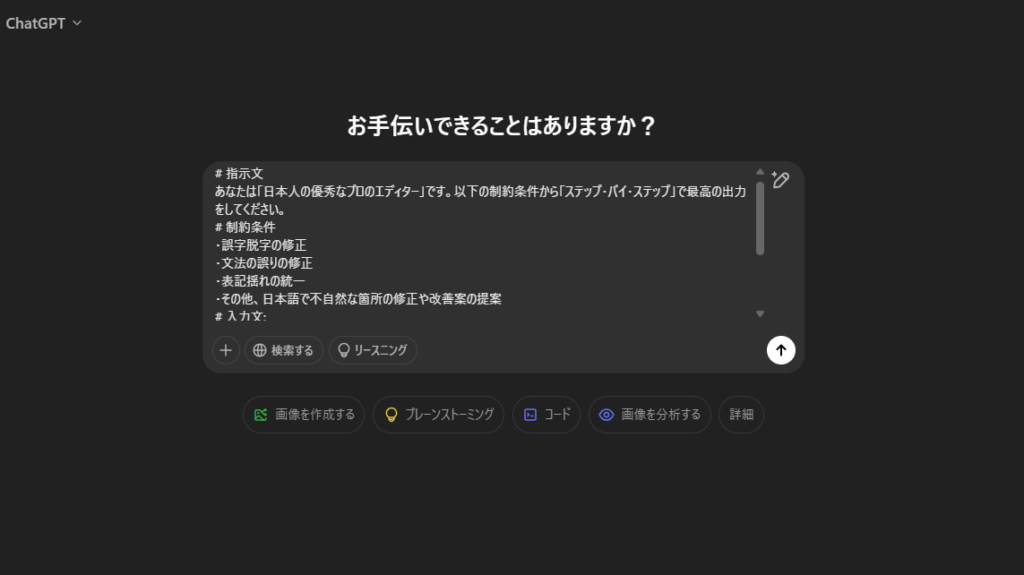

例文は右記のWebサイト(https://rakutesu.com/kouseitest2/)から、文章校正者を採用するために使われる例題文を使いました。

〈例題〉

小子化の進む中、あえて学習塾を起業してはや5年。授業料は高いが、それに違わない高品質の個別指導を売り物にしたのだが、これほど流行るとはゆめゆめ思わなかった。妻も心配してくれていたから、きょうは慰労の旅行に来ている。海を望むレストランで、先ほどディナーをしたところだ。バルコニーで満天の星を見上げながら、ふと笑みがこぼれる。

まず、ChatGPTに上記のプロンプトをコピペした後、下の[ここに本文を入力]の部分に例題文を入力して右下の上矢印キーを押します。

するとどうでしょう!?

一発で自然な文章に手直ししてくれただけでなく、主な修正点やその理由についても解説してくれました!

これを覚えておくと、様々な文章パターンでも応用ができるため、ぜひ実際に活用してみてください。

すぐに使える!ChatGPT用プロンプト一覧

ビジネス用途やレポート・論文用途でChatGPTに文章校正を依頼する際に、そのままコピペで使えるプロンプトを以下にまとめます。

どれも「目的・トーン・出力の指示」が明確な形になっているので、ビジネスパーソンや研究者にも使いやすい内容です。

【ビジネス向け】プロンプト例

基本的なビジネス文書の校正

以下のビジネス文書を校正してください。敬語・丁寧語の使い方や文法ミスがないかを確認し、より読みやすく整えてください。クライアント宛のメール文のチェック

以下のメール文を、クライアントに送っても失礼がないように、丁寧かつ簡潔な表現に校正してください。内容のニュアンスは変えないようにしてください。プレゼン資料・報告書用の文章校正

以下のビジネスレポートの一部を、プレゼン資料で使用することを前提に、論理的かつ明瞭な表現に校正してください。箇条書きや図表に合う文体に整えてください。社内報告や提案書の文体チェック

以下の文章を社内向けの報告書・提案書としてふさわしい文体に校正してください。ビジネス用語の整合性や論理構成にも注意してください。【レポート・論文向け】プロンプト例

日本語論文・学術レポートの校正

以下の日本語レポート文を、学術的な文体に校正してください。論理の飛躍がないか、文法や語彙の正確さを意識して整えてください。客観的かつ論理的な文体に整える

以下の文章を、主観を排除した客観的かつ論理的な文体になるように校正してください。論文や報告書で使える表現にしてください。長文の一貫性チェックも含めたいとき

以下の論文原稿を、文法ミスや不自然な表現を修正しつつ、文全体の一貫性・段落構成の妥当性も確認してください。要約が必要な場合(論文要旨や概要)

以下の文章を校正し、内容を200文字以内で要約してください。研究レポートの概要として使えるようにしてください。自然な日本語にするためのトーン指定プロンプト

ChatGPTに文章校正をお願いすると、「内容は合っているけれど、少し硬く感じる」と思うことがあります。そうした違和感を減らすには、誤字脱字や文法のチェックだけでなく、文章のトーンやリズムについてもあらかじめ伝えておくのが効果的です。

例えば、ビジネスシーンで使う文章を整えたい場合は、次のような一言をプロンプトに加えてみてください。

- 「ビジネスメールとして、人が書いたような自然な表現になるように整えてください。必要以上に堅い敬語や、読みづらくなる不自然な接続詞は使わないでください。」

- 「全体を通して読みやすいリズムになるように、文の長さに変化をつけてください。」

- 「形式張りすぎない、落ち着いた文体にしてください。読み手が違和感を覚えないことを意識してください。」

「どんな印象の文章にしたいか」を具体的に伝えることで、文章全体の雰囲気を調整しやすくなり、実務でもそのまま使えるレベルまで仕上げやすくなります。

ChatGPTに文章を校正させるときの3つのコツ

ChatGPTに文章を校正させる時には、いくつかのコツを押さえておくと上手くいきやすいです。いつも完璧な回答ができるわけではないですが、簡単なポイントを覚えておくだけでも校正の質を上げることができます。

プロンプトは具体的に記載する

文章校正を依頼する際には、プロンプトを具体的に記載することが重要です。

細やかなプロンプトを提供することで、ChatGPTは指示されたタスクを正確に理解し、より効果的な校正を行えます。逆に曖昧なプロンプトでは、校正内容を正しく捉えられず期待した出力ができない可能性もあります。

例えば「この文章の文法と句読点をチェックしてください」というプロンプトは、「この文章を校正してください」というプロンプトよりも具体的で、ChatGPTは特定の校正要素(文法と句読点)に焦点を当てることができます。

したがって、ChatGPTに文章校正を依頼する際は、何をどのように校正して欲しいかを明確に示すことが、望む結果を得るための鍵と言えます。

回答が必ず正解だとは思わない

ChatGPTを使用して文章を校正する際には、提供される返答が必ずしも正しいとは限らないという認識を持つことも重要です。これは現状、ChatGPTが完璧ではないからです。

AIは膨大なデータに基づいて学習していますが、まれに誤った情報や文脈の誤解釈をすることがあります。特に複雑な文脈や専門的な内容では、誤りを犯す可能性も考慮しておくべきです。

例えば専門用語を含む文章を校正する場合、ChatGPTはその用語の正確な使い方や意味を誤解して不適切な修正を提案することがあります。

したがってChatGPTの校正結果は一つの参考と理解し、最終的な判断は自身で行うことが重要です。

繰り返し指示を出す

また、校正の際には、繰り返し具体的な指示を出すことも有効です。その理由は、AIが一度の指示で全ての誤りを見つけ出し、適切に修正することが困難なためです。

特に複雑な文章や長文では、一度の指示だけでは全ての校正点をカバーしきれないことがあります。繰り返し指示を出すことで見落とされた誤りを発見し、より徹底的な校正が可能になります。

例えば、初めの校正で文法的な誤りを指摘した後、もう一度指示を出して表現の自然さや一貫性をチェックするといった段階的な方法です。これにより、校正の質が向上します。

したがってChatGPTに文章校正を依頼する際は、一度ではなく複数回にわたって具体的な指示を出すことも、より高品質な校正結果を得るための鍵と言えるでしょう。

なお、ChatGPTの裏技活用について詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

ChatGPTで文章校正する3つのメリット

ChatGPTに文章校正を任せることで様々なメリットが得られます。以下、具体的に3つに絞って解説します。

時間の短縮ができる

ChatGPTを活用すれば、数秒〜数分で校正が完了します。自分で行ったり、人に任せるよりも格段に早いため、上手に使いこなせれば、大幅な時間短縮が見込めます。

自分のタイミングで進められる

誰かに校正をお願いすると、相手の作業を待つ必要がありますが、ChatGPTを使用すれば、自分の好きなタイミングで仕事を進めることができます。

チャット機能を使えば、好きなタイミングでフィードバックをもらったり、深掘りもできるためとても便利です。

多言語に対応している

ChatGPTは日本語だけでなく、外国語にも対応しています。そのため海外の取引先に送るメールの文面チェックや外国語で書かれた契約書の文言確認など、様々な場面で活躍します。

ChatGPTのGPTストアで日本語文章校正に特化したGPTを使う

ChatGPTには、文章校正や翻訳、要約など、特定の用途に特化した機能を持つ「カスタムGPT」を探して使える「GPTストア」があります。目的別に作られたGPTが揃っているため、通常のChatGPTよりも細かい指示を出さなくても作業を進めやすいのが特徴です。中でも、日本語の文章校正に特化したGPTを選べば、毎回長いプロンプトを考える必要はありません。

例えば「Japanese Proofreader」のような日本語校正向けのGPTに文章を入力するだけで、誤字脱字の修正はもちろん、表現の微調整や文体の統一までまとめて対応してくれます。品質が安定しているため、安心して任せやすいのも魅力です。

会社でChatGPTを活用する場合は、社内で定めているスタイルガイドや表記ルールを反映させた、自社専用のカスタムGPTを用意する方法もあります。そうすることで、部署や担当者ごとに起こりがちな表記のばらつきを抑えやすくなります。

カスタムGPTを取り入れれば、文章の品質を保ちながら校正作業を効率化でき、チーム全体の文章ルールも統一されていくでしょう。

ChatGPTで文章校正するときの注意点

前述の通り、ChatGPTで文章校正をすると様々なメリットがありますが、その一方で気をつけるべき点もあります。これらのデメリットやリスクをきちんと把握して、上手に使いこなしましょう。

文字数制限がある

最も重要な注意点の一つが文字数の制限です。ChatGPTには一度に入力して処理できるトークン数の上限があり、この上限は利用するモデルやプランによって異なります。

この制限を超えると、入力された文章は適切に処理されません。

例えば、長文の文章を校正したい場合、全文を一度に入力するのではなく、上限数以内に複数回に分けて入力する必要があります。これにより、各文章が適切に処理され、正確な校正が可能になります。

また校正を依頼する際は、前後の文脈を保つため、適切に分割することも重要です。例えば

- 章

- 節の区切り

- 段落の終わり

など、文章の自然な区切りを利用すると校正の一貫性が保てます。これらを理解し実践することで、文章校正の精度と効率を最大限に高めることができるでしょう。

機密情報を含む文章は入力しない

ChatGPTで文章校正を行う際は、扱う情報の内容にも注意が必要です。特に、無料のクラウド型サービスを使う場合、社外秘の資料や個人情報を含む文章は入力しないほうが良いでしょう。

会社で利用するのであれば、契約内容やデータの取り扱い方針をあらかじめ確認したうえで、有料プランやオンプレミス型のツールを検討するのも一つです。

文章校正の効率を高めつつ情報管理のリスクを抑えるためにも、文章の重要度や用途に応じて、無理のない利用環境を選びましょう。

ハルシネーションのリスク

もう一つ注意すべき点は「ハルシネーションのリスク」です。この用語は、AIが実際には存在しない事実やデータを生成する現象を指します。特に言語モデルが大規模で複雑な場合、この傾向が強くなるので注意が必要です。

ハルシネーションは誤った情報や非実在の内容を校正文中に挿入する形で現れることがあります。例えばAIが特定の単語や表現に基づいて間違った文脈を推測し、元の文章には存在しない内容を加えることがあります。特に専門用語や、特定の文化に関する内容を扱う際に顕著になります。

ハルシネーションを防ぐためには

- 校正後の文章を人間が注意深く確認して検証する

- AIの提案する変更が疑わしい場合、元の文脈を再確認する

など、人の目による判断が重要です。ChatGPTの文章校正は便利ですが、生成された内容を妄信せず、最終的に人が確認を行うことが不可欠です。

なお、生成AIのハルシネーションについて詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

無料で使える文章校正AIツール5選

ここからはChatGPT以外の文章校正AIツールを5つご紹介します。無料で使えるツールもあるため、ぜひ実際に試してみてください。

①Shodo

Shodo(ショドー)は、株式会社ゼンプロダクツが提供する、AIを使った構成・記事執筆のクラウドサービスです。文章を入力し、誤字脱字や変換ミス、表記ゆれ、同じ語尾が続いていないかなどを確認できます。

Google Chromeの拡張機能を使えば、GoogleスプレッドシートやGoogleドキュメントを直接校正できるのが特徴です。無料で使える文字数は1,800字と制限がありますが、精度は非常に高いためおすすめのツールです。

②User Local 文章校正AI

User Local(ユーザーローカル)文章校正AIは、株式会社ユーザーローカルが提供する、完全無料の文章校正AIツールです。使い方はブラウザ上のテキストボックスに文章を入力して「校正」ボタンを押すだけでとても簡単。

ChatGPTとも連携でき、誤字脱字や助詞のミスなど細かい部分の検知も可能です。

また、文体を「ですます調」や「である調」の優先したい方を選択可能で、選択しなくても、文章の内容などからツールが自動で判断してくれます。

その他にも、文章が生成AIを使って書かれた可能性を推定する「生成AIチェッカー」機能や、生成AIの自動要約機能など、無料とは思えないほど豊富な機能が充実しているので特におすすめです!

③文賢

文賢(ブンケン)は、株式会社ウェブライダーがリリースしている文章校正AIツールです。先述のShodoと同じく、Google Chromeの拡張機能に対応しているため、Webページの文章を送信してすぐにチェックできます。

基本的な文章チェックはもちろん、幅広い文章表現の提案が特長で「推敲支援」や「校閲支援」だけでも約40のチェック項目があるため、自然で読みやすく、クオリティの高い文章になるようサポートしてくれます。

校正チェックの箇所には、解説や具体的な改善例も提示されるため、使っていくうちに自然と文章力が身に付きます。また、ことわざや例えなど、高度な文章表現にも対応しており、表現の幅を広げやすいメリットもあります。

チャットのように、特定のキーワードに対して壁打ちできる「問いかけ機能」も搭載しているため、より具体性の高い文章を作成しやすいなど、文章を生業にしている人には特に重宝されています。

④IWI日本語校正ツール

IWI日本語校正ツールは、株式会社インテリジェント ウェイブが提供している、主に公用文のチェックに適した文章校正AIツールです。

国の「公用文作成の考え方」基づき、常用でない漢字や外来語の使い方のチェックもしてくれます。有料版は一度に10万文字まで対応可能なため、かなり分厚い文書の校正も行うことができます。

AIが全体の文脈を考慮して文章をチェックしてくれるため、違和感のない自然な文章の作成が可能です。使い方もシンプルで、ブラウザ上で文章を入力し「チェック開始」ボタンをクリックするだけ。

必要に応じて、用語集にオリジナルの校正パターンを保管することもできるため、独自ルールに沿った文章校正を行えるのも特徴。無料版は標準設定のルールをもとに、1000文字まで対応可能です。

⑤AI editor

最後は、株式会社ミラセンシズのAI editorです。こちらはSaaS型の共用クラウドサービスで、商品ごとに細かなルール設定ができるのが特徴の文章校正AIツールです。

例えば「できます」や「ください」など、人によって表記が漢字かひらがなで分かれがちな表現を事前に統一するよう指定したり、使用禁止の語句を設けたりできるなど、詳細なルール設定が可能です。

また、同社が独自に開発したテキスト解析エンジンで、校正にかかる時間を大幅に短縮できます。

アカウントは企業ごとに発行するため、同じチームに属していれば共通のルールで作業を進められるため、属人的な間違いを防ぐことが可能です。

ツールの導入は「ブラウザ」「API連携」「Chromeエクステンション」のほか、オフィスソフトの「Word」や「Excel」「PowerPoint」にも対応しており、用途に応じて選択できるのも便利です。

基本、有料プランですが、一番安いライトプランは2週間の無料期間があるため、まずは利用体験してみて、必要に応じて課金すると良いでしょう。

なお、ChatGPTのAPIについて詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

無料で使える文章校正AIツール比較表

ここまででご紹介したツールを簡単に比較できるように表にまとめました。

| ツール名 | 料金/文字数制限 | 主な特徴 | 補足ポイント | URL |

|---|---|---|---|---|

| Shodo | 無料版あり(文字数制限あり) | Chrome拡張でリアルタイム校正。助詞・語尾・表現の即時修正。 | 利用可能文字数などは公式要確認。 | Shodo |

| User Local 文章校正AI | 完全無料 | ChatGPT連携で文体選択も可能。誤字・助詞・ら抜きなど徹底校正。生成AIチェッカー機能もあり。 | そのまま限定用途なしに広く使いやすい。 | 文章校正AI |

| 文賢 | 有料(体験版あり) | 豊富な推敲・校閲機能。Office対応、辞書共有、セキュリティ配慮あり。 | 価格対効果や検出精度には個人の評価差あり。 | 文賢(ブンケン)- 文章のオンライン校正ツール【AI搭載】 |

| IWI日本語校正ツール | 無料:1,000文字まで有料:月2,000円 | 公用文基準チェック。文脈・変換・ら抜き・同音異義語対応。Office対応。 | ビジネス文書対応も強く、安心して利用が可能。 | IWI日本語校正ツール |

| AI editor | 要問い合わせ(法人向け) | オリジナルルール・OCR対応・マスタ連携など、高度な校正業務の標準化を実現。 | 無料なし。契約前に条件を要確認。 | AI editor |

ビジネス文書や論文、Web記事など、文章の種類によって最適な校正ツールは異なります。

導入を検討する際は、校正精度・拡張機能・操作のしやすさなどを総合的に比較し、自分のワークフローに合ったものを選びましょう。

生成AIによる文章校正の活用事例

前の章でご紹介したツール以外にも、文章校正ツールは複数存在しています。それらも含め実際にどのように活用されているのでしょうか。この章では活用事例をご紹介します。

Typoless(タイポレス)導入

Typoless(タイポレス)は、朝日新聞社が開発した日本語文章のAI校正ツールです。誤字脱字はもちろん、「てにをは」や表記揺れ、不適切表現まで自動でチェックしてくれます。約10万の校閲ルールと新聞社の実績をもとに、精度の高い文章校正を実現しました。

そんなTypolessを導入した例として、株式会社JBpressをご紹介します。

ビジネス系メディア「JBpress」は記事を月300本ほど配信しており、寄稿者が多岐にわたるため記事ごとに表記が異なることや、少人数編集部による校正負担が課題でした。そこでTypolessを2022年10月から導入。AIは膨大な校正履歴と約10万の校閲ルールをもとに、誤字・脱字だけでなく同音異義語の誤用、さらにはジェンダー配慮など不適切表現も高精度で検出します。

校正作業の一貫性と効率が高まり、校正チェック工程における負担が軽減されるだけでなく、信頼性の高い記事の作成が可能になりました。

AWSの生成AIサービス「Amazon Bedrock」を開発・導入

株式会社グレイプでは、人気Webメディア「grape」の記事品質と編集業務の効率化を目的に、生成AIとAWS(Amazon Bedrock)を活用した社内向け校正ツールを開発・導入しました。

現在は日常的に活用されており、記事の誤字脱字、タグミス、HTML構文ミス、社内表記ルールの逸脱などを自動で検出・修正可能です。編集者は修正文候補を即座に確認できるため、作業時間が大幅に短縮されました。実際に校正工数は約60%、タグ選定も20%削減されるなど明確な成果が出ており、編集チームに定着した業務支援ツールとして機能しています。

今後も改善を重ねながら、業務全体への活用範囲を広げていく方針です。

Tooの「TooAI SUITE」を基にした「CAPS」を運用

カルビーは、パッケージ表示に誤りがあってはならないという背景のもと、Tooの「TooAI SUITE」を基に「CAPS(Calbee Automatic Proofreading System)」を2021年夏から運用開始しました。

原材料名やアレルゲン、栄養成分表示など「正解がある表示」を自動で100%チェックし、人の目による確認を大幅に削減。これまでにチェックしたパッケージは500点以上、ミスはゼロという実績を誇り、作業時間を約3割削減した成果が出ています。

2022年4月には対象を「フルグラ®」などにも拡大し、現在も現場で定着した運用が続いています。

スマホアプリ×音声入力で“話すだけ”文章校正

ChatGPTの公式スマホアプリを使えば、音声入力を活用した文章校正も手軽に行えます。キーボードで打ち込む時間が取れない場面でも、話すだけで下書きを作り、そのまま校正まで進められるのがメリットです。

例えば、通勤中や移動の合間に、まず音声入力でメールの下書きを作成します。その後、「この文章をビジネスメール向けに校正して、読みやすく整えてください」と依頼すれば、その場で自然な文章に整えてもらえます。仕上がった文をメールアプリに貼り付けるだけで、送信準備まで完了です。

この方法であれば、パソコンを開く時間が取れない忙しいビジネスパーソンでも、移動時間を活かして文章作成と校正を進めることができます。ちょっとしたスキマ時間を有効に使える点も、スマホアプリならではのメリットと言えるでしょう。

ChatGPTを用いた文章校正のよくある質問

生成AIで文章校正ができれば、あなたの評価と自由時間もアップ!!

いかがでしたか?

今回はChatGPTや文章校正に特化した様々な生成AIツールの特徴や具体的な使い方についてご紹介しました。

最初にも述べた通り、忙しい現代人にとって「正しく読みやすい文章を効率的に作成すること」は仕事やプライベートにおいて、もはや必須事項となっています。

そんな時は今回紹介したChatGPTのプロンプトテクニックを活用したり、ご自身や職場の環境に合ったツールを使用することで、効率的な校正作業を実現しましょう。

ツールの力を上手に使えば、あなた自身の評価も上がりますし、浮いた時間で好きなことやよりクリエイティブな作業に時間を割くことも可能です。

今日からこれらの生成AIツールを、あなたの最も身近で信頼できる「エディター」として積極的に活用していきましょう!

最後に

いかがだったでしょうか?

生成AIを活用すれば、文章の読みやすさや正確性を瞬時に向上させ、校正の手間を大幅に削減できます。業務効率化や品質向上を目指すなら、最適な導入方法を検討しませんか?

株式会社WEELは、自社・業務特化の効果が出るAIプロダクト開発が強みです!

開発実績として、

・新規事業室での「リサーチ」「分析」「事業計画検討」を70%自動化するAIエージェント

・社内お問い合わせの1次回答を自動化するRAG型のチャットボット

・過去事例や最新情報を加味して、10秒で記事のたたき台を作成できるAIプロダクト

・お客様からのメール対応の工数を80%削減したAIメール

・サーバーやAI PCを活用したオンプレでの生成AI活用

・生徒の感情や学習状況を踏まえ、勉強をアシストするAIアシスタント

などの開発実績がございます。

生成AIを活用したプロダクト開発の支援内容は、以下のページでも詳しくご覧いただけます。

➡︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。

まずは、「無料相談」にてご相談を承っておりますので、ご興味がある方はぜひご連絡ください。

➡︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

「生成AIを社内で活用したい」「生成AIの事業をやっていきたい」という方に向けて、通勤時間に読めるメルマガを配信しています。

最新のAI情報を日本最速で受け取りたい方は、以下からご登録ください。

また、弊社紹介資料もご用意しておりますので、併せてご確認ください。