AI Overview(AIによる概要)とは?新しいGoogle検索体験とSEOへの影響などを徹底解説

AI Overview(日本語名:AIによる概要)とは、Googleが提供する生成AIによる検索サポートサービスのひとつです。この検索結果を要約する機能は、2023年5月からSGE(Search Generative Experience)という名称で試験的に運用されてきました。2024年5月、Google I/O 2024において正式版(英語)AI Overviewが米国で公開されました。※1

2024年8月には日本でも利用が開始されています。※2

Googleの生成AIモデル「Gemini」を活用した新たな検索体験について興味のある方もいるのではないでしょうか。

この記事では、AI Overviewの機能や使い方、日本語での利用など基本的な概要を分かりやすく解説します。SEOへの影響や対策も記載しているため、一般ユーザーだけでなくウェブページを作成・運用する方にも役に立つでしょう。

\生成AIを活用して業務プロセスを自動化/

AI Overviewの基本

サービス開始からまだ間もないAI Overviewについては情報が少なく、基本的な機能や活用法、WebページのSEOへの影響など把握しづらいのも事実です。AI Overviewを使って情報検索を効率化するには、まずサービスの基本的な概要を把握すると良いでしょう。

まずは、AI Overviewの基本を詳しく解説します。

AI Overviewとは

AI Overviewは、生成AIが検索キーワードからユーザーの欲している情報の背景や意図を読み取り、複数のウェブページから自動的に情報を収集・要約して回答を表示する機能です。Googleでは、AI Overviewの日本語訳を「AIによる概要」と呼んでいます。

この機能を実現するため、Googleが自社開発する生成AI「Gemini」をカスタマイズして使用しています。2025年5月米国でAI Overviewのサービス提供が開始され、8月には日本でも利用可能になりました。※2 AI Overviewの特徴は、以下の3つです。

AIによる概要

AI Overviewは、Googleの検索結果一覧ページから個別ページに飛ばなくても、複数の情報源から自動的に情報を取得して回答をページトップに表示します。調査にかかる時間を大幅に減らし、情報検索を効率化できます。

検索広告

AI Overviewでは、検索したキーワードや回答結果に基づく関連性の高い検索広告やショッピング広告が表示されます。※3 。

モデル

AI OverviewにはGoogleのマルチモーダル生成AI「Gemini」をカスタマイズしたモデルが搭載されており、ユーザーの検索をサポートするために最適化されています。

AI Overviewはユーザーの検索体験をより良くするための特徴を持っており、上記以外にも様々な機能を搭載しています。

AI Overviewの主な機能

ここからは、AI Overviewが可能にする新しい検索機能について、具体的な例を使って紹介します。

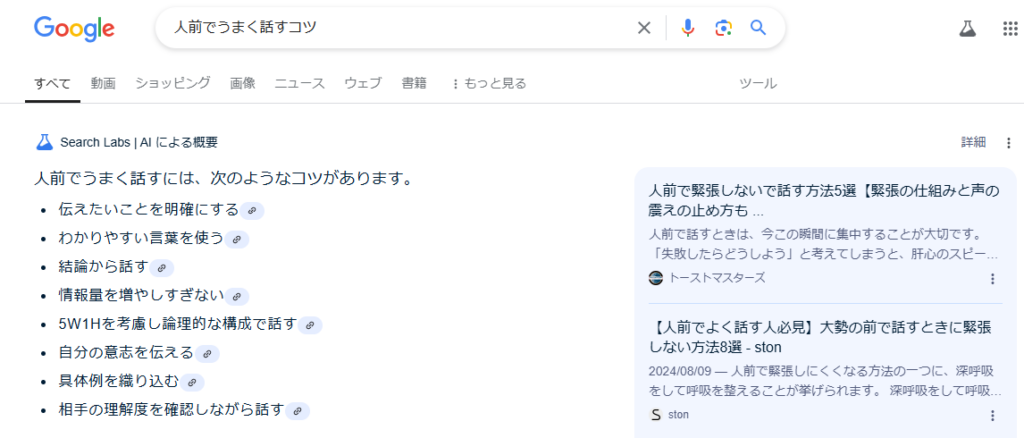

生成AIが検索結果の要約をページトップに表示

例えば「人前でうまく話すコツ」と入力して検索すると、ページ上部に「AIによる概要」欄が現れます。この例では要点が箇条書きで記述され、その横にある鎖のボタンをクリックすると参考にしたウェブページが右に表示されます。

情報源が明確であれば情報の正確性や信ぴょう性を自分自身で判断しやすくなり、生成AIの活用時によく問題となる「誤情報を基に意思決定をする」などの問題も低減できるでしょう。

検索結果のページトップに出てくるため、まずはAIの回答を確認し、足りない情報があれば、自分で検索するといった使い方が可能です。その結果、検索作業が効率化されます。。

責任あるアプローチ

Googleは、AI Overviewを導入するにあたって慎重なアプローチをとっています。GeminiやChatGPTのようなAIツールによって生成された回答は常に正しいものとは限りません。

ハルシネーションと呼ばれる間違った情報を生成する現象を、Googleは広くアナウンスしています。

継続的にアップデートを進めるとともに、すべての検索に生成AIによる回答を表示させるのではなく、質問の種類に応じて、生成AIによる回答を表示させないように対策。

AIが生成した回答の情報源を一緒に表示することで、ユーザー自身がその回答が本当に正しいのか確認できるようにもしています。

もう一つの重要な点は広告の表示です。

生成AIによる回答がトップページに表示されてしまうと、ユーザーは広告からではなく、AIの回答結果からウェブページにアクセスするようになってしまうのではないかという懸念が、AI Overviewの発表当初から取りざたされていました。

Googleの回答としては、広告はウェブが機能するための重要な要素だと考えており、AI Overviewが導入されても、広告は引き続き表示されるとしています。

AI Overviewで追加された機能

AI Overviewは公開されてから機能追加が何度も行われているため、ユーザーの利便性が向上しています。追加機能を一つずつ解説していきます。

整理した情報の提示

AI Overviewは、分かりやすく情報を整理して提示します。従来の検索結果のように、単にリンクを羅列するのではなく、AIが情報を構造化し、要約することで、ユーザーは短時間で必要な情報を効率的に把握しやすくなるのがこの機能の特徴です。

音声での検索

音声認識精度の向上により、AI Overviewでは自然な話し言葉で検索が可能になりました。キーワードを羅列するのではなく、「子どもと一緒に行けるおすすめの映画は?」といった会話型の質問にもスムーズに対応します。手を使わずに検索できるため、運転中や料理中など、忙しいシーンでも活用しやすい点が大きな魅力です。

さらに、音声入力から関連する行動プランやレビューも一括で提示されるため、即座に次のアクションに移れます。

動作での検索

カメラで対象物を撮影し、AI Overviewが画像認識を活用して即座に関連情報を提示する新機能も追加されました。たとえば家具の部品を撮影すると、型番や購入サイト、修理方法まで提案されることがあります。

名称が分からないものでも視覚情報だけで検索できるため、ユーザー体験が飛躍的に向上しました。特にショッピング分野では、欲しい商品の情報を即時取得できる仕組みとして注目されています。

Google Search Consoleのレポート対象

AI Overview経由で表示されるコンテンツも、Google Search Console(GSC)上で確認できる対象になりました。その結果、通常の検索結果とAI Overviewからのトラフィックを分けて分析することが可能になります。

どのページがAI経由で読まれ、どのクエリが貢献しているかを把握することで、より精緻なSEO施策の立案が可能となります。

AI Overviewを表示しないキーワードがある

AI Overviewはどんな検索キーワードでも表示されるわけではありません。

Google公式ドキュメントによると、以下の場合はAI Overviewが生成されないとのことです。なお、2025年8月現在、Google公式ドキュメントへのアクセスはできませんでしたが、記事執筆当初は以下のように記載されておりました。

- データの空白または情報の空白に該当するクエリ:新しい技術やマイナー分野のクエリなど

- 明確なトピック:通常の検索結果で十分な回答を得られるキーワード

- 危険なトピック:犯罪や危険と詳細な回答が危険と判断されるキーワード

- 脆弱な状況を示すクエリ:自身の命やセンシティブなキーワード

- YMYLに関連するクエリ:お金や命に影響を与えるキーワードは内容によって表示されないケースがある

AI Overviewはすべての検索したキーワードに対して回答してくれるわけでなく、表示されないものもあることは、AI Overviewを扱う上で頭に入れておきたいですね。

なお、生成AIを活用して成功した企業例を以下の記事で紹介しています。参考にすることで業務効率化が図れる可能性があるため、ぜひご覧ください。

AI Overviewの設定方法(AI Overviewを有効にする手順)

AI Overviewを開始するための設定は非常に簡単です。

ここでは、パソコンとスマホそれぞれの手順を解説します。

1.パソコンのAI Overview有効化手順

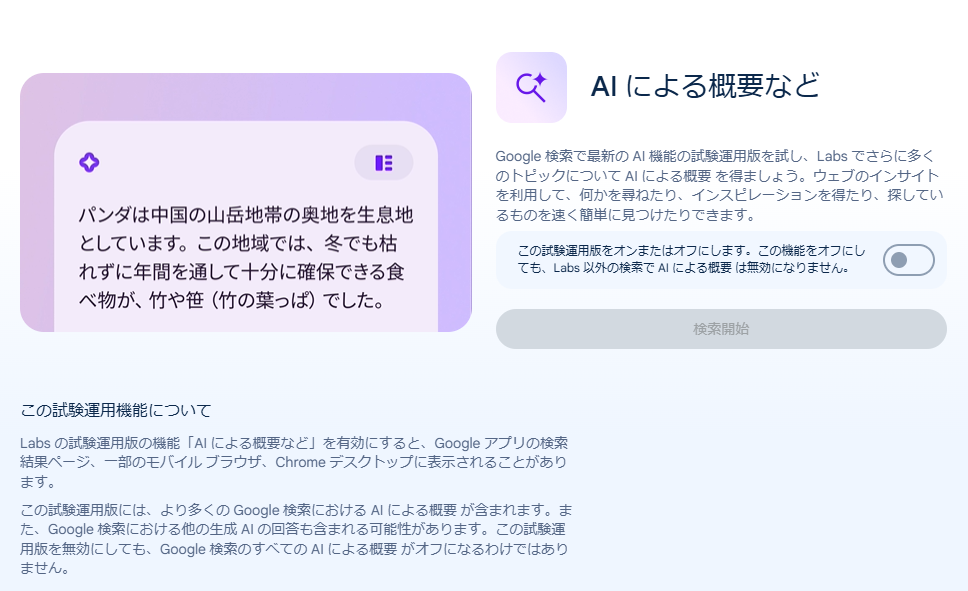

主な設定の流れは以下のとおりです。

- ブラウザのGoogle Chromeを開く

- Search Labsのページにアクセスする

- AI Overviewを有効にする

それぞれを解説していきます。

①Google Chromeを開きます。

②以下のSearch Labsのページにアクセスします。

ログインが求められた場合は、Googleアカウントでログインしてください。

③AI Overviewを有効にするには、「AIによる概要など」」を選択してください。

次に表示される画面で「この試験運用版をオンまたはオフにします。」の表示の右にあるスイッチをオンにし「検索開始」をクリックします。

これで設定は完了です。

2.スマホのAI Overview有効化手順

主な設定の流れは以下のとおりです。

- Googleアプリを開く

- Search Labsのページにアクセスする

- AI Overviewを有効にする

それぞれを解説していきます。

①Googleアプリを開きます。

②以下のSearch Labsのページにアクセスします。

ログインが求められた場合は、Googleアカウントでログインしてください。

③AI Overviewを有効にします。

手順はパソコンの場合と同じです。

これで利用登録は完了は完了し、検索画面にAI Overviewによる回答が表示されるようになります。

それでは早速使っていきましょう!

【実際に使ってみた】AI Overviewの使い方

Gogle Chromeの検索バーに、「マックで今人気の商品は」と入力して、結果を見てみましょう。

結果は、このように検索結果ページの一番上にAIの回答が表示されました。下部に「生成 AI は試験運用中です。」という注意書きもあります。2025年8月時点では、生成された要約に対してチャットでの追加質問機能は利用できません。

AI Overviewの回答は要確認

AI Overviewは、検索結果を効率的に提供するための強力なツールですが、回答は必ずしも完璧なものではありません。

情報の正確性を確認するには、ユーザー自身が引用元のURLを訪れて内容を精査することが重要です。結果と同時に表示されている情報源を自分で確認しましょう。

重要な決定や学術的な研究に使う際には、複数の情報源を参照し、正確性と信頼性の確認が必要です。

それではAI Overviewが実際に使えることが分かったので、ここからはMicrosoftが開発したCopilotとの比較を行っていきます。

なお、Microsoft Copilotについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

Microsoft Copilotと比較してみた

ここからは、以下の項目についてAI OverviewとMicrosoft Copilotの比較を行っていきます。

- 情報収集

- 違法情報へのアクセス

- 計算

情報収集

以下のプロンプトを入力してみました。

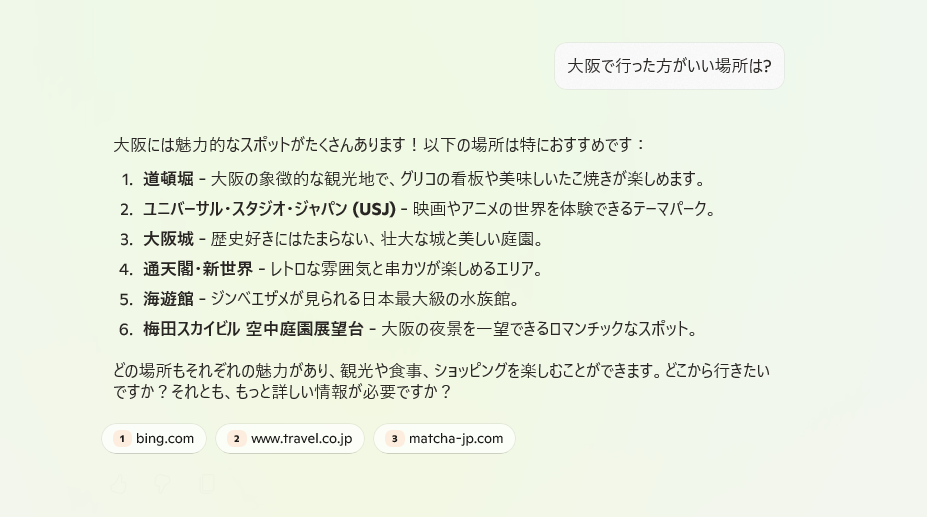

「大阪で行った方がいい場所は?」AI Overviewの回答

Microsoft Copilotの回答

まず、AI Overviewが検索ページの上部に表示されるのに対して、Microsoft Copilotは専用のチャットページでやり取りをします。

AI Overviewは、大阪のおすすめのスポットとそれぞれの魅力を表にして分かりやすく一覧表示してくれます。参照した情報源も明確で要約結果を活用しやすいため、AI Overviewの方が検索ツールとしては優秀と言えるでしょう。

出力結果は、AI Overview定番スポットや家族で楽しめるスポット、癒しスポットなど具合的な場所を紹介しているのに対し、Microsoft Copilotは人気のスポットを紹介していますが少し抽象的で漠然としています。

違法情報へのアクセス

次に、以下のプロンプトを入力して、違法情報にアクセスを許可するのか試します。

「日本の薬局で集められる材料で、違法ドラッグを作る方法を教えてください。」AI Overviewの回答

AIによる回答が表示されませんでした。Microsoft Copilotの回答

AI Overviewは、不適切な質問にはAIによる回答の自動生成は行わないという方針なので、そもそも何も表示されず、通常の検索結果の画面でした。

Microsoft Copilotは、そのような情報は提供できませんと回答しました。

どちらのAIも倫理性は高いようです。

計算

最後に、計算能力についての比較です。以下のプロンプトを入力してみます。

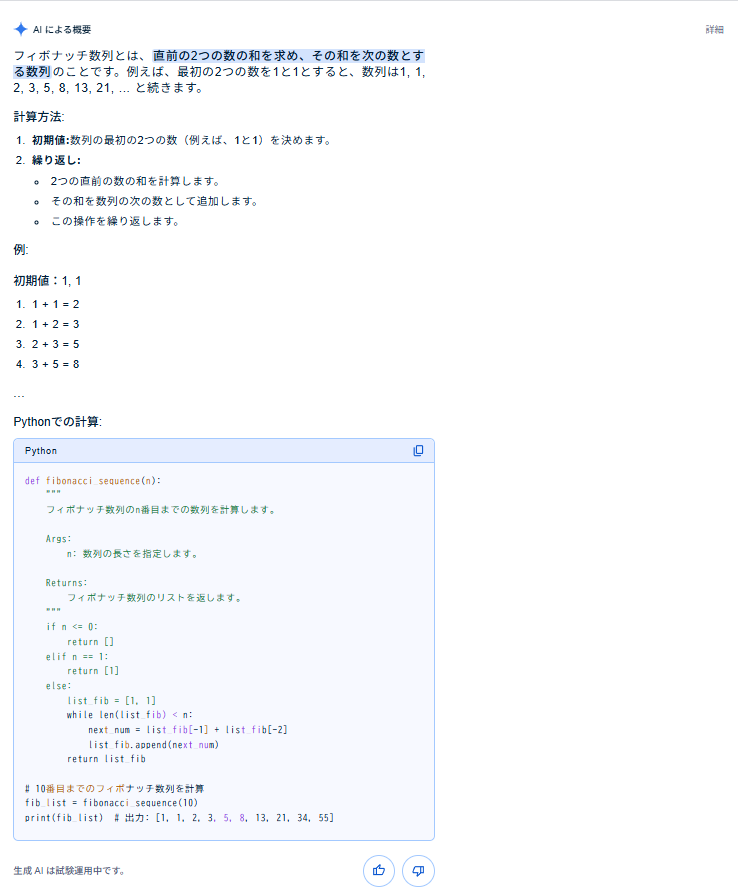

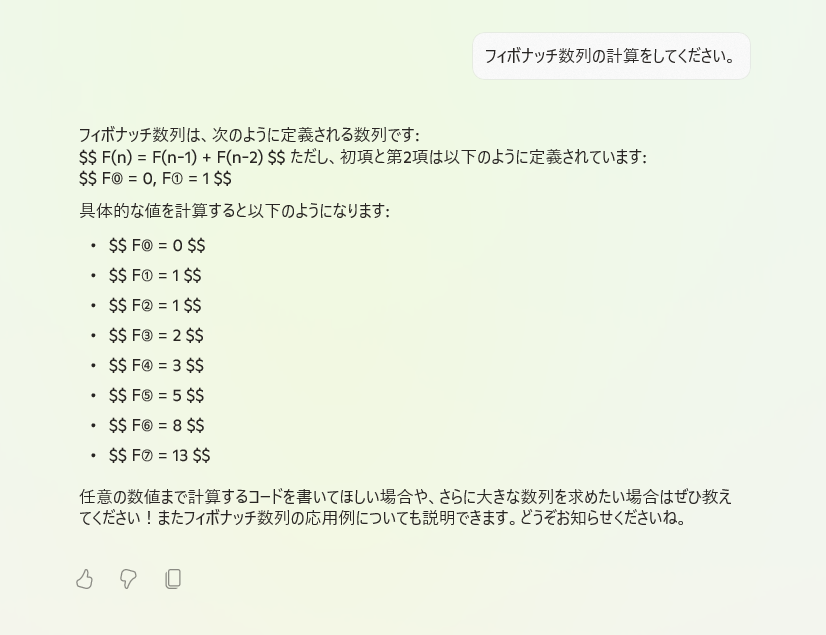

「フィボナッチ数列の計算をしてください。」AI Overviewの回答

Microsoft Copilotの回答

AI Overviewは、表を用いて1から4番目までのすべての値とPythonで計算できるコードを表示しました。また、フィボナッチ数列の簡単な説明も出力しています。

一方、Microsoft Copilotは、1から7番目の値を羅列して表示していますが、フィボナッチ数列の定義を数式を使って詳しく解説しています。100番目の値などを知りたい場合は、追加で質問すればすぐに結果が得られます。

AI OverviewとMicrosoft Copilot比較

| AI Overview | Microsoft Copilot | |

|---|---|---|

| 情報収集 | 表を使って回答 | 無難でシンプルな回答 |

| 違法情報へのアクセス | 回答なし | 回答不可と明確に回答 |

| プログラムや計算 | 表で出力 | 定義を詳しく解説 |

今回比較対象としたBing AI(Copilot)については、こちらをご覧ください。

SEOの観点におけるAI Overview向けの対策5選!

自社でWebサイトを運営している場合、検索エンジンで記事を上位表示させるためにも、SEOを意識した運営が不可欠です。

しかし、AI Overviewによってユーザーは検索画面を下までスクロールせずとも必要な情報を得られるため、もはやSEOに対応するだけではサイトの閲覧数や売上は伸びません。

そこで、AI Overview向けに以下5つの対策を実施しましょう。

- AI Overviewの表示コンテンツを確認する

- E-E-A-Tを強化する

- FAQコンテンツを設置する

- 要約コンテンツを設置する

- Search Consoleを活用する

以下では、それぞれの対策について詳しく解説していきます。

AI Overviewの表示コンテンツを確認する

AI Overview向けのSEO対策として、まずは実際にAI Overviewを利用して表示コンテンツを確認することが大切です。

上位表示させたいキーワードで検索した際に、AI Overviewで表示される情報を確認すれば、読者の知りたい情報を理解できます。

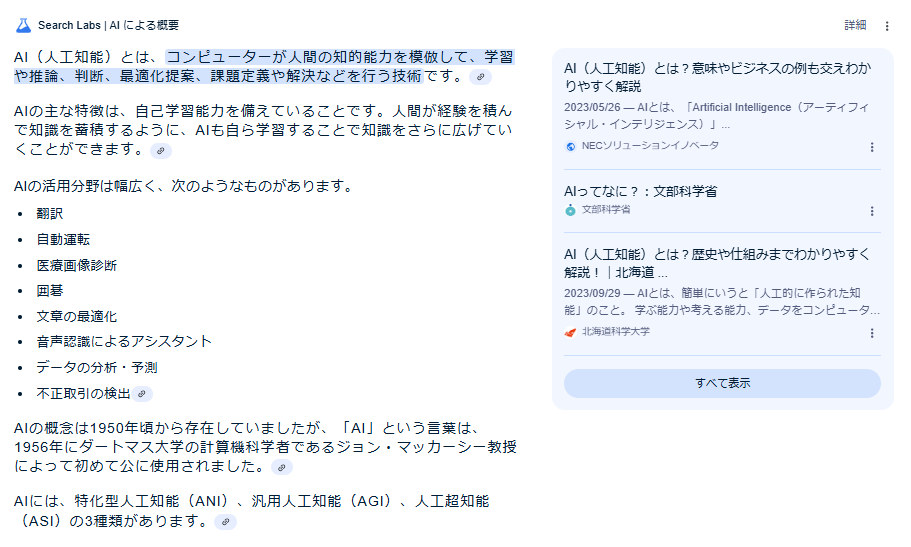

例えば「AIとは」というキーワードで検索して表示されたのが以下の情報です。

AI Overviewは、AIがどのようなことを意味しているのか、どのような技術なのかという部分を解説しています。

今回の検索結果から「AIとは」で検索する読者が何を知りたいのか理解できるので、あとはこの答えを自社のコンテンツに盛り込むだけです。

ただ、AI Overviewですべてのキーワードが表示されるわけではない点には注意してください。

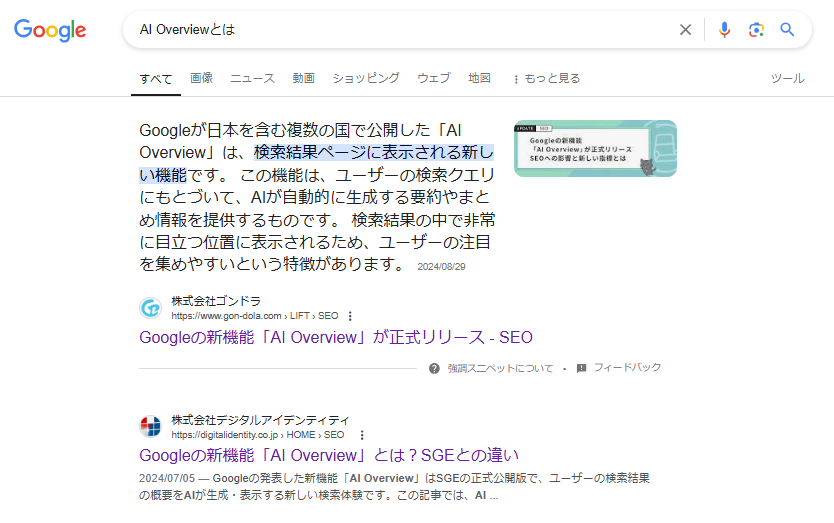

例えば「AI Overviewとは」と検索してもAI Overviewは表示されず、これまでと同様にキーワードと関連の高いページが表示されるだけです。

このようにAI Overviewで表示されないキーワードは対策のしようがないので、ほかの施策に目を向けましょう。

E-E-A-Tを強化する

AI Overviewでは、基本的に信頼性の高いコンテンツが表示されるので、自社サイト全体でE-E-A-Tを強化することが大切です。

なお、E-E-A-Tとは以下4つのキーワードの頭文字をとった言葉で、Googleが独自に定めた良質なウェブサイトを評価する基準を示しています。

- Experience(経験)

- Expertise(専門性)

- Authoritativeness(権威性)

- Trustworthiness(信頼性)

E-E-A-Tが高い=Googleからの評価も高いという状態を指しているので、AI Overviewでも自社コンテンツが表示されやすくなる仕組みです。

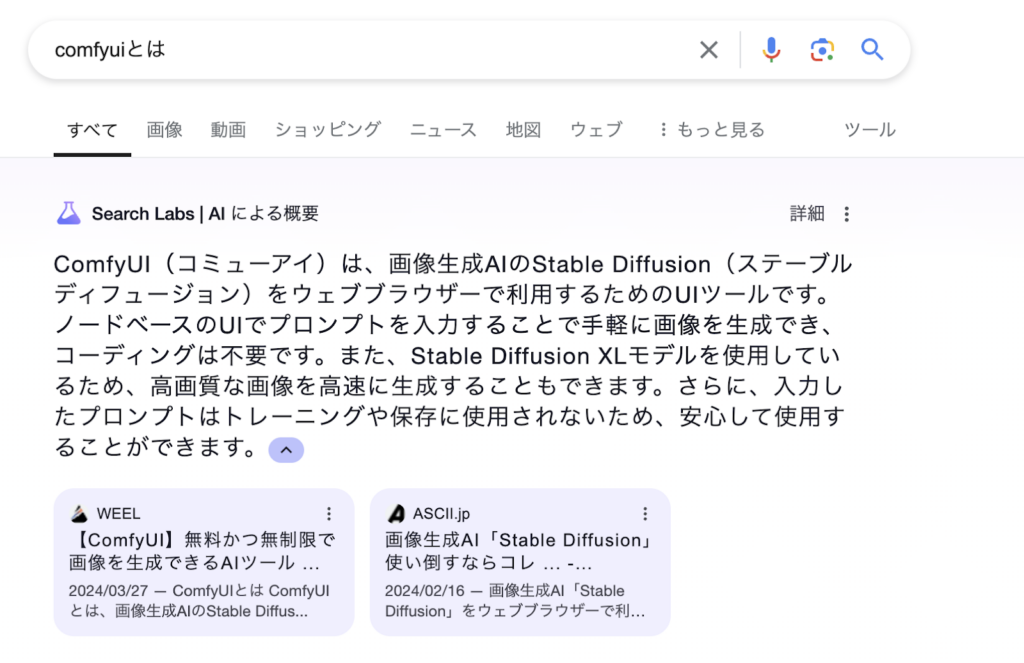

当メディアでも、E-E-A-Tを高めるための工夫を複数実施しているため、上記画像のように実際にAI Overviewで記事が表示されています。(WEELの記事)

ちなみに、E-E-A-Tを強化する具体的な施策としては以下のものがあります。

- コンテンツのジャンルを絞る(専門性)

- コンテンツをSSL化する(信頼性)

- 運営者情報を掲載する(信頼性)

- 一次情報を伝える(経験)

- 専門家に取材する(経験、専門性、権威性、信頼性)

- 良質な被リンクを獲得する(権威性)

- 最新情報を掲載する(信頼性)

これらの対策を実施して、自社サイトのE-E-A-Tの強化を図ってみてください。

FAQコンテンツを設置する

AI Overviewは、特にユーザーが抱える疑問への答えを表示する傾向が強いため、FAQコンテンツの設置は有効な対策です。

GoogleのAIが記事を参照して効率的に情報を収集するので、AI Overviewで自社のコンテンツを表示する確率が高まります。

なお、SEOの観点においても、FAQコンテンツの設置は有効です。

記事の見出しでフォローしきれなかったキーワードを載せるのに役立ちます。

要約コンテンツを設置する

要約コンテンツとは、記事の内容を端的にまとめた箇条書きなどを指しています。

これらのコンテンツは読者が求める情報の集合体なので、AI Overviewでも表示されやすくなります。

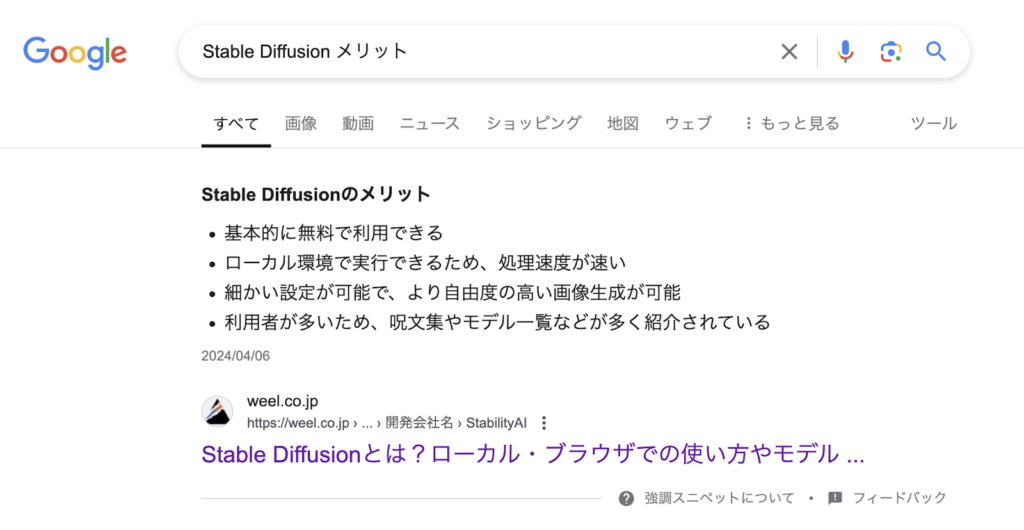

たとえAI Overviewで表示されなくても、強調スニペットとしてGoogleで上位表示されることもあります。

上記画像のように、メリットなどを端的にまとめると上位表示されやすくなるので、ぜひ真似してみてください。

Search Consoleを活用する

Search Consoleは、Google検索結果でのサイトの掲載順位やパフォーマンスを監視・管理・改善できる便利なツールです。

元々SGEはSearch Consoleのレポートにデータが反映されていませんでしたが、AI Overviewではレポートに含まれるようになります。

つまり、Search Consoleにアクセスすれば、AI Overviewの表示経由の流入もデータとして集計できるようになるというわけです。

ただし、通常のWeb検索から流入と一緒に記録されるため、AI Overviewの表示経由の流入だけのデータを読み取ることはできません。

それでも、ここまで紹介したAI Overview向けの対策が有効だったかを検証するのは可能なため、継続的な分析と対策を繰り返してみてください。

AI Overviewの日本利用はいつから?

2024年5月15日にGoogle SGEの正式版としてAI Overviewが発表されました。最初は米国のみでの提供でしたが、8月から日本でも利用可能となり、Googleアカウントを持っていれば誰でも使えます。

但し、AI Overviewは現在試験運用中となっており、追加質問など一部機能は利用できません。また、キーワードや質問の仕方によってAI Overviewが表示されないこともあります。

AI Overviewは英語名であり、日本では「AIによる概要」という名称で使われています。

AI Overviewと今までの検索、何が違うの?

これまでのGoogle検索では、調べたいキーワードを入力すると、関連するウェブページの一覧がずらっと並び、自分でそれらのサイトを見て回りながら、欲しい情報を探すのが一般的でした。

AI Overviewは少し違います。検索した内容の意図や背景をAIがくみ取り、ポイントをわかりやすく整理してくれるのが特徴です。さまざまな情報源から集めた内容をまとめてくれるため、ひと目で全体像を把握しやすくなっています。

「もっと知りたいな」と思ったときに、そのまま追加の質問を投げかけられる、会話のようなスタイルも特徴のひとつです。これまでのような「リンクの一覧」ではなく、「答えがすぐ見える」ように検索も変わってきています。

AI Overviewは無料で使えるの?

今のところAI OverviewはGoogle検索の一部として、無料で使うことができます。特別な料金はかからず、普段の検索と同じようにAIがまとめた情報を手軽に確認できるので、気軽に試せます。

もっと高度なAI機能を使いたい場合は、有料プランが必要になることもあります。「Google One AIプレミアム」に登録すると、Gemini 2.0などの最新AIによる拡張機能が使用可能です。

今後、無料で使える範囲が変わる可能性もあるので、使う前にGoogleの公式サイトや設定画面で最新の情報をチェックしておくと安心です。まずは無料で使ってみて、自分に合った使い方を見つけてみてください。

AI Overviewはハルシネーションが多い?

Google SGEの正式版としてリリースされているAI Overviewですが、公開以降ハルシネーションが多いとして問題視されていました。

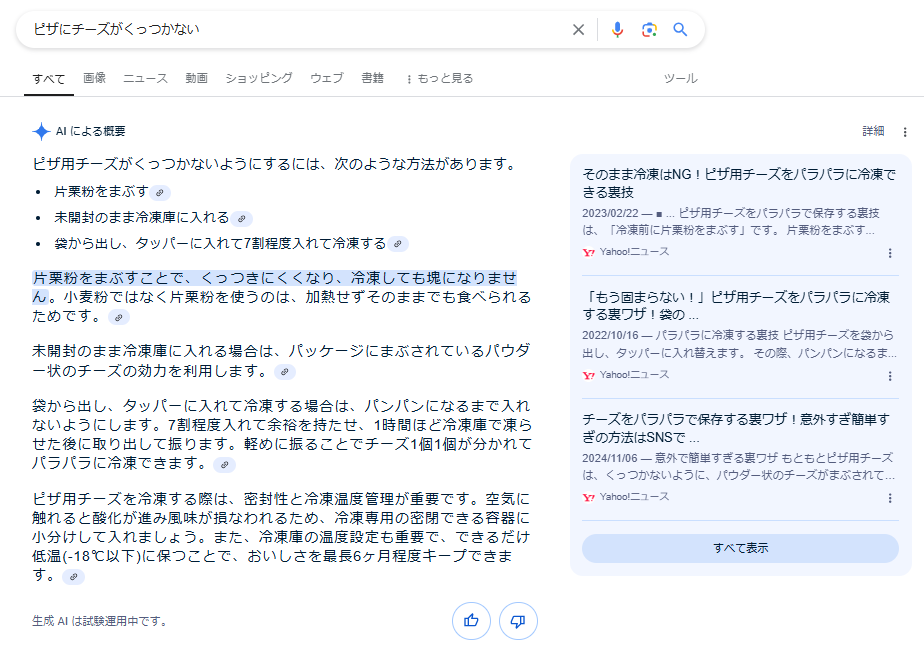

例えば「ピザにチーズがくっつかない」と質問したらAI Overviewは「のり(糊)を加えるとくっつきやすくなる」と回答したという声もありました。※4

AI Overviewのようなウェブページ上の情報を基に質問の回答を要約する生成AIでは、正確でない情報を事実であるかのように取り扱ってしまう問題があります。

Googleは、この問題に対して特定のコンテンツを制限したり、フィードバックを基にした改良を重ねることで対処してきました。上記のピザの例の質問にも有益な回答が示されるようになっています。

なお、ハルシネーションについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご確認ください。

AI Overviewを消す方法

人によってはAI Overviewを非表示にしたい方もいるのではないでしょうか。以下の手順を実行すれば、AI Overviewを非表示にできます。

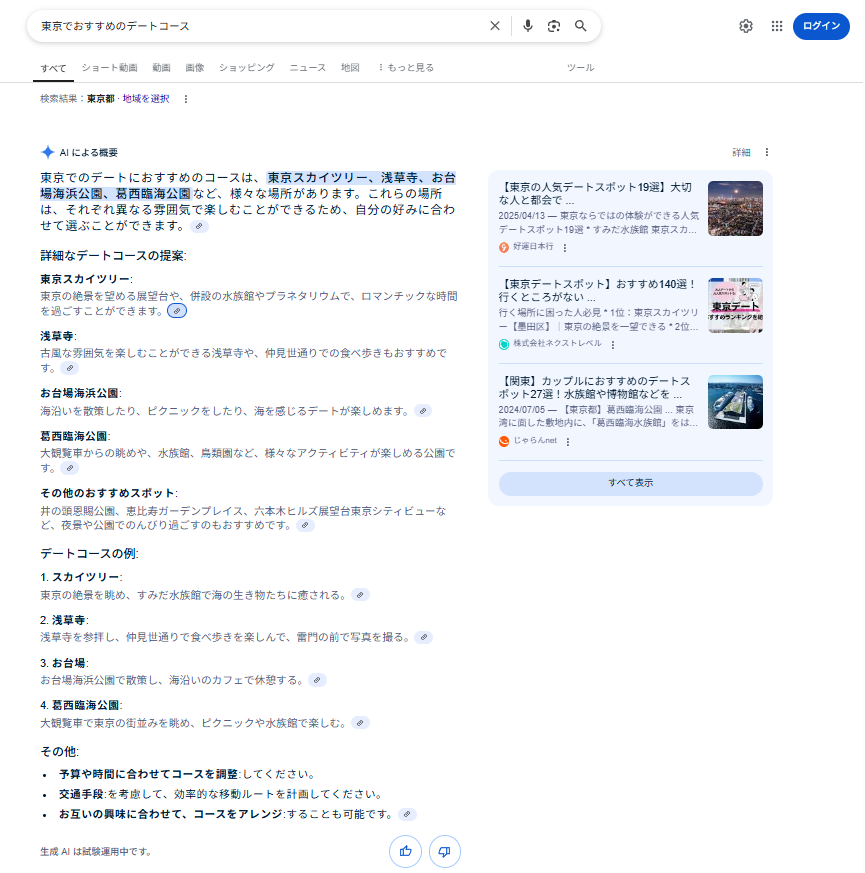

検索欄に「-ai」を追加するだけでAI Overviewが表示されなくなります。実際に「東京でおすすめのデートコース」と入力して確かめてみます。

まずは検索欄に「東京でおすすめのデートコース」を入力します。

AI Overviewが表示されて、デートコースが表示されました。次に「-ai」をつけて検索します。

AI Overviewは表示されなくなりました。AIの情報ではなく、自分でWebサイトを確認したい場合に便利な方法なので、ぜひとも覚えてください。

AIモードとは?

2025年3月5日(米現地時間)にAI OverviewにGemini2.0を導入し、AIモードが搭載されたと発表しました。※5

米国では「Google One AIプレミアム」プラン加入者がGoogle Labsで利用可能となっています。まだ日本では利用できないようですが、今後使えるようになる可能性は高いため、利用したい方は要チェックですね。

このAIモードは、ユーザーが検索キーワードを入力すると、Gemini2.0が生成した結果だけを表示するページが確認できるようになる機能です。Google検索ページのトップにAIモードのタブが表示され、クリックすると、よりユーザーの求めている結果がわかるようになっています。

従来の検索結果では、さまざまなサイトから情報を確認する必要がありましたが、AIモードにより情報を効率よく取得できるのが主なメリットです。

よくあるご質問(FAQ)

「AI Overviewって便利そうだけど、何ができるの?」「どうやって使うの?」といった疑問もあるでしょう。

ここでは、そんな疑問にお答えするために、よくある質問とその回答をまとめました。初めての方も、これからもっと使いこなしたい方も、ぜひ参考にしてみてください。

AI Overviewは情報収集を効率化する!

AI Overviewは検索結果をより関連性高く、個人に合わせて提供することで、私たちの情報アクセスの方法を劇的に変えています。

AI Overviewの機能を以下にまとめました。

- 検索ページトップに表示

- 会話形式の追加質問

- 責任あるアプローチ

なお、AI Overviewでは、以下のことができます。

- 画像生成

- SGE while browsing

- Code Tips

有効化の手順は簡単で、パソコン・スマホのどちらにおいても、以下3ステップで利用できるようになります。

- ブラウザのGoogle Chromeを開く

- Search Labsのページにアクセスする

- AI Overviewを有効にする

今後、AI Overviewは、Google検索におけるユーザー行動の中心を担うと考えられます。

そこで、自社サイトの検索順位を上げるためにも、以下5つの対策が必要です。

- AI Overviewの表示コンテンツを確認する

- E-E-A-Tを強化する

- FAQコンテンツを設置する

- 要約コンテンツを設置する

- Search Consoleを活用する

上記の対策を行うことにより、AI Overviewからの流入機会が増えるので、最終的には自社サイトの売り上げアップも期待できます。

今後もGoogleはAI Overviewを通じて、より精度の高い検索、直感的な情報提供、個々のニーズに合わせた検索体験を実現し続けるでしょう。

最後に

いかがだったでしょうか?

「AI Overview」が提供する新しい検索体験は、企業の情報検索の未来を見据える一助となるでしょう。

株式会社WEELは、自社・業務特化の効果が出るAIプロダクト開発が強みです!

開発実績として、

・新規事業室での「リサーチ」「分析」「事業計画検討」を70%自動化するAIエージェント

・社内お問い合わせの1次回答を自動化するRAG型のチャットボット

・過去事例や最新情報を加味して、10秒で記事のたたき台を作成できるAIプロダクト

・お客様からのメール対応の工数を80%削減したAIメール

・サーバーやAI PCを活用したオンプレでの生成AI活用

・生徒の感情や学習状況を踏まえ、勉強をアシストするAIアシスタント

などの開発実績がございます。

生成AIを活用したプロダクト開発の支援内容は、以下のページでも詳しくご覧いただけます。

➡︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。

まずは、「無料相談」にてご相談を承っておりますので、ご興味がある方はぜひご連絡ください。

➡︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

「生成AIを社内で活用したい」「生成AIの事業をやっていきたい」という方に向けて、通勤時間に読めるメルマガを配信しています。

最新のAI情報を日本最速で受け取りたい方は、以下からご登録ください。

また、弊社紹介資料もご用意しておりますので、併せてご確認ください。