【最強AIエディタ】Windsurf AIとは?料金や使い方を徹底解説

「アプリケーションを作ってみたいけどプログラミングができない」「プログラムの修正をまとめて一括で行いたい」など、プログラミングを行う際に「こんなことができたらいいな。」と思うことはあるでしょう。

そんな、あなたの願望をかなえることができるのが、Windsurf AIというIDEです。

今回は、Windsurf AIの概要や特徴、活用事例について紹介します。Windsurf AIのダウンロード方法や使い方についても、画像付きで丁寧に解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。

\生成AIを活用して業務プロセスを自動化/

Windsurf AIとは

Windsurf AIとは、2021年に設立されたアメリカのCodeium.Inc.が提供しているAIを搭載したIDE(開発環境)です。

IDEとは、プログラミングを行うための専用エディタのようなもので、活用することで効率的にプログラミングを行うことができる便利なツールです。

Windsurf AIの特徴については後ほどご紹介しますが、簡単にまとめると「自然言語からコード生成や修正、デバックなどができるツール」といえます。

Windsurf AIを活用することで、業務効率を上げることができるのはもちろん、プログラミング知識がない初心者でも簡単にアプリケーションを作ることができます。

なお、ノーコード開発について詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

この記事では、この組み合わせのメリットとおすすめツールを紹介しています。

最後まで読むと、業務効率化のための具体的な手段がわかります。

続きを読む

Windsurf AIの特徴

前述の通り、Windsurf AIとはAIを搭載したIDEですが、一体どのような特徴があるのでしょうか。

次に、Windsurf AIの特徴についてご紹介します。

①自然言語からプログラミングできる

Windsurf AIを活用すれば、自然言語からプログラミングすることができるため、プログラミングについての知識がない人でも簡単にアプリケーションを生成することができます。

また、操作画面もシンプルで分かりやすい設計で、直感的に操作できるため、あまり生成AIを利用しないユーザーでも簡単に利用できます。

その他にも、作成したプログラムをアップロードすることで、コードの補完やデバックなども行うことができるので、幅広いユーザーが活用できるツールとなっています。

②学習して成長する

Windsurf AIは、ユーザーがよく使うライブラリや修正内容などのパターンを自動的に学習することができます。

そのため、利用すればするほどユーザーの癖や行動などを学習することができるので、ユーザーの行動パターンを予測して、テキストの修正なども行うことができるようになります。

自然言語からプログラミングできるだけでも便利なIDEといえますが、使い込めば痒いところに手が届く自分専用のIDEとなっていくところもポイントの1つです。

③複数ファイルを一括で修正できる

多くのローコード・ノーコード開発できるAIツールは、プロジェクトを全体的に把握しているわけではなく、画面上に表示されている一部分しか理解していないことが多いです。

そのため、修正が発生した場合や特定のコードの追加が必要になった場合、一つ一つ該当箇所の修正を行う必要がありました。

しかし、Windsurf AIはプロジェクト全体を理解することができるので、プログラムの修正やコードの追加なども、プロジェクト全体に一括で修正することができます。

④作業フェーズに応じてAIの対応を切り替えられる

Windsurf AIでは、プロジェクトや作業フェーズに応じてAIの挙動を柔軟にコントロールできます。

- Manual(手動呼び出し)

必要なときに@メンションでAIを呼び出すモード。

→ 設計初期や要件定義など、AIの介入が限定的でいい場面で有効。必要なときだけピンポイントで使いたいときに最適。 - Always On(常時適用)

常にAIルールが有効になるモード。

→ 実装やリファクタリングなど、AI補助が常に役立つフェーズで活用。ルーティン化された作業に向いている。 - Model Decision(状況判断)

AIが説明文(Description)をもとに、ルールを使うべきタイミングを自動判断するモード。

→ タスクやファイルに応じて判断が必要な「テスト作成」「レビュー準備」など柔軟性が求められる工程に最適。 - Glob(ファイルパターン指定)

拡張子やファイル名のパターンによってAIルールを適用するモード。

→ .tsや.yamlなど、ファイルごとに異なる補助が必要な場面に有効。ドキュメント作成や設定ファイル編集など、ファイルタイプに応じた対応が求められる場合に便利。

これらのモードを組み合わせれば、「構想・調査モード」「実装集中モード」「テスト確認モード」など、開発フェーズに応じたAIの最適化が可能になります。

⑤VSCode拡張機能と連携し作業を効率化できる

Windsurfは、Cursor由来の仕組みによりVSCodeの拡張機能とも高い互換性を持っています。AIエージェント「Cline」やその派生「Roo-Cline」などと連携させることで、コード生成やターミナル操作も一気通貫で実行可能です。

開発体験がさらにスムーズになるので、ぜひ試してみてください。

⑥ターミナル操作も自動化し手間を削減できる

Cascadeの「Turbo Mode」を利用すれば、AIが提案するターミナルコマンドを自動で実行できます。安全性を重視する場合は、Autoモードや拒否リスト機能も活用可能です。

面倒な承認操作を省略しつつ、安心して開発を進められる環境を構築できます。

Windsurf AIの使い方

次に、Windsurf AIの使い方について紹介します。

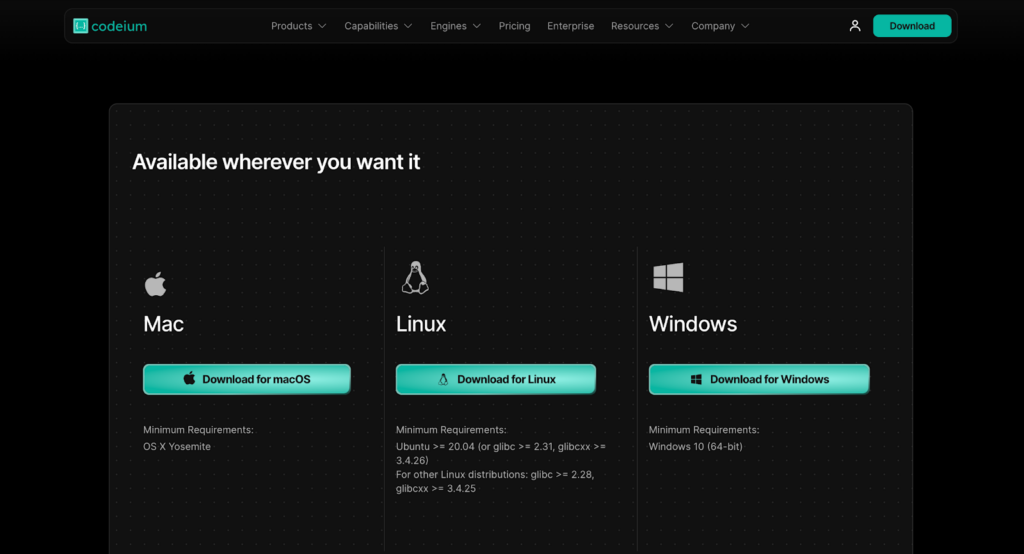

まずは、Windsurf AI公式サイトのダウンロードページへ移動してください。

上記のように、利用するデバイスのOSによってダウンロードするファイルが異なるため、自身の環境にあったものを選択してください。

次に、上記のようなダウンロードファイルの選択画面になるため、ご自身の環境にあったファイルをダウンロードしてください。

ダウンロードが完了したら、ダウンロードしたインストーラーを実行することでダウンロード作業は完了です。

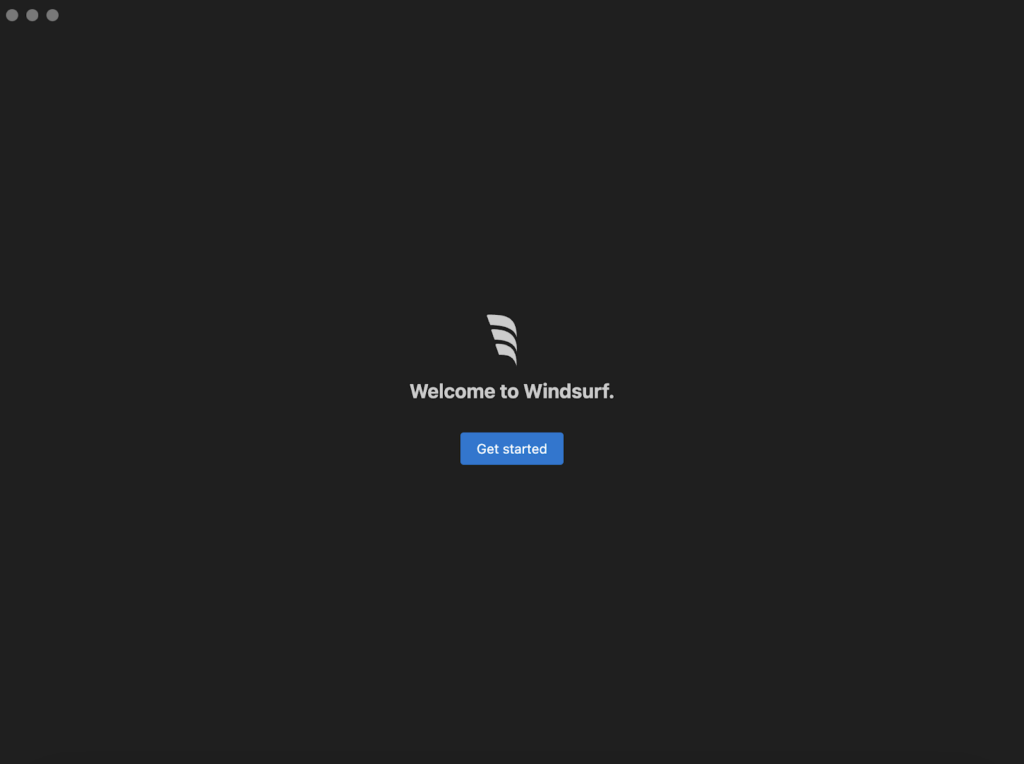

ダウンロードしたWindsurf AIを立ち上げると、上記のような画面になるので画面中央の「Get started」をクリックしてください。

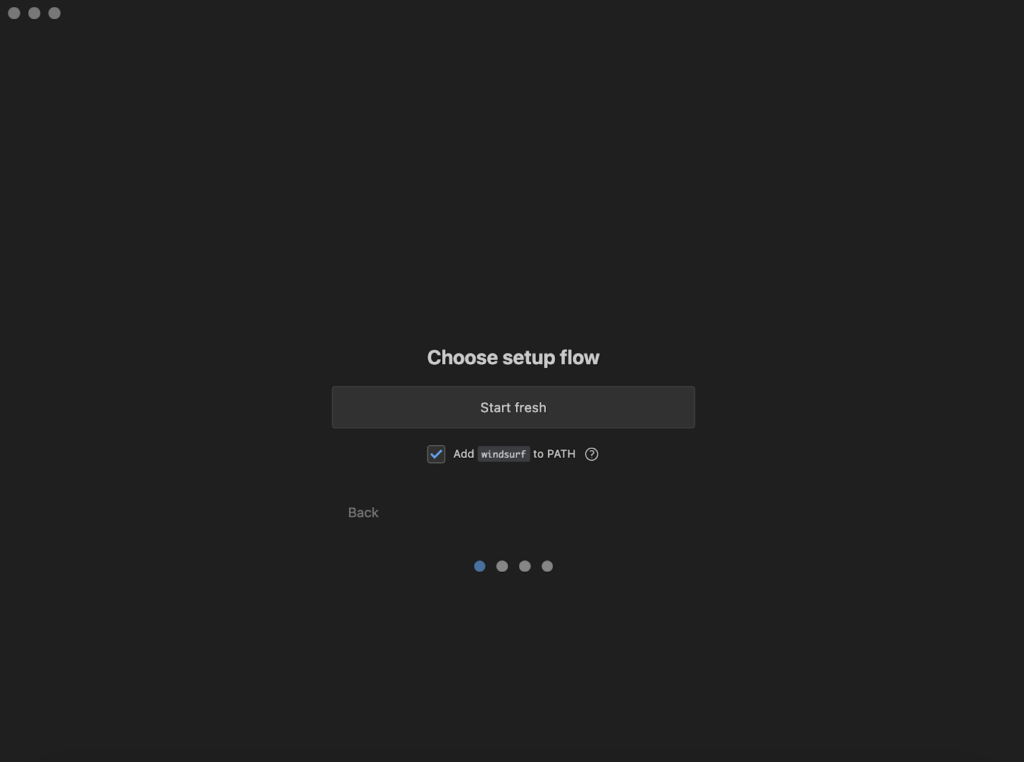

著者は利用していないため上記のような画面表示になりますが、VScodeまたはCursorを利用しているユーザーであれば、それらで利用していた拡張機能などのセットアップをインポートできます。

インポートしたい場合は、「Start feresh」以外に表示されているツール名の入ったボタンが表示されるため、そちらを選択してください。

VScodeまたはCursorを利用していないユーザーやインポートを行わない場合は「Start feresh」を選択してください。

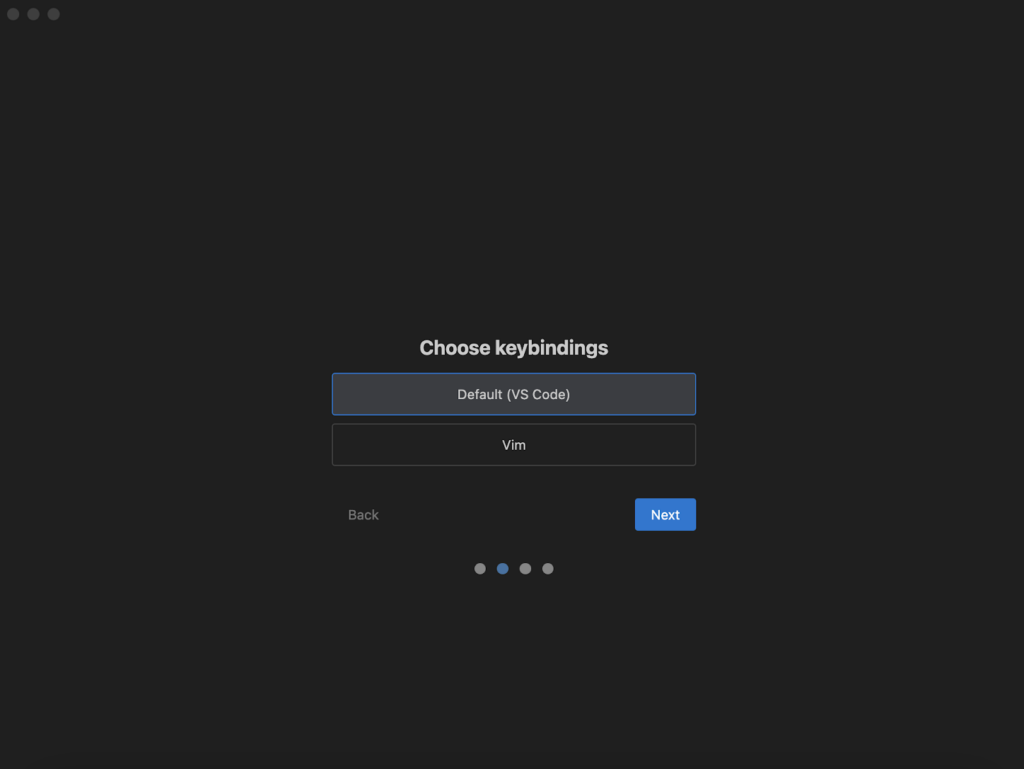

次に、キーバインド設定画面になります。

特にこだわりがなければ「Default(VS Code)」を選択しましょう。

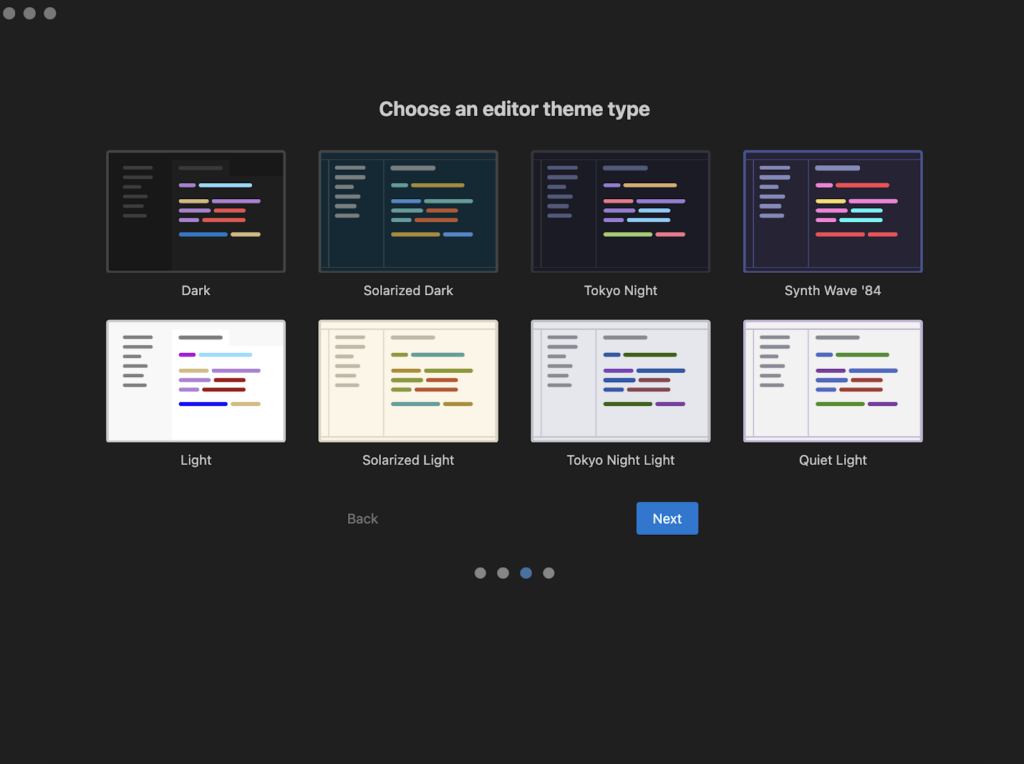

次は、テーマの選択画面へ移行するため、好きなテーマを選択してください。

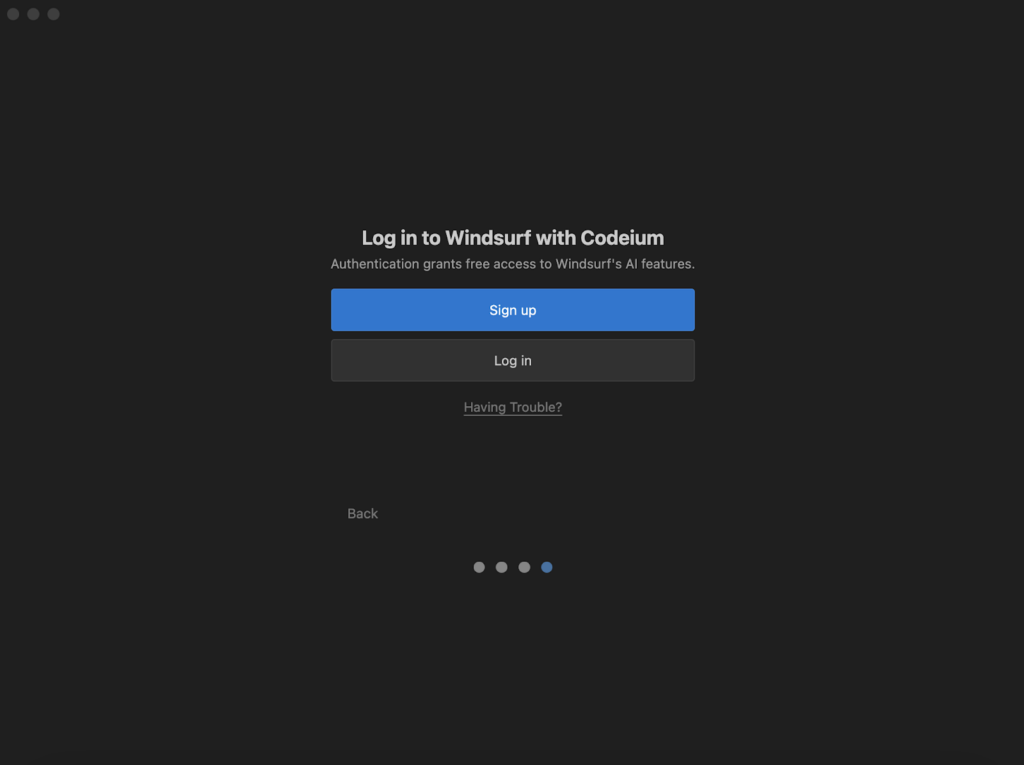

テーマの選択が完了したら、Windsurfのサインアップまたはログインの選択画面が表示されます。

まだアカウントを作成していないのであれば、「Sign up」を選択し、すでにアカウントをお持ちの方は「Log in」を行ってください。

今回はアカウントを持っていないため、「Sign up」を選択します。

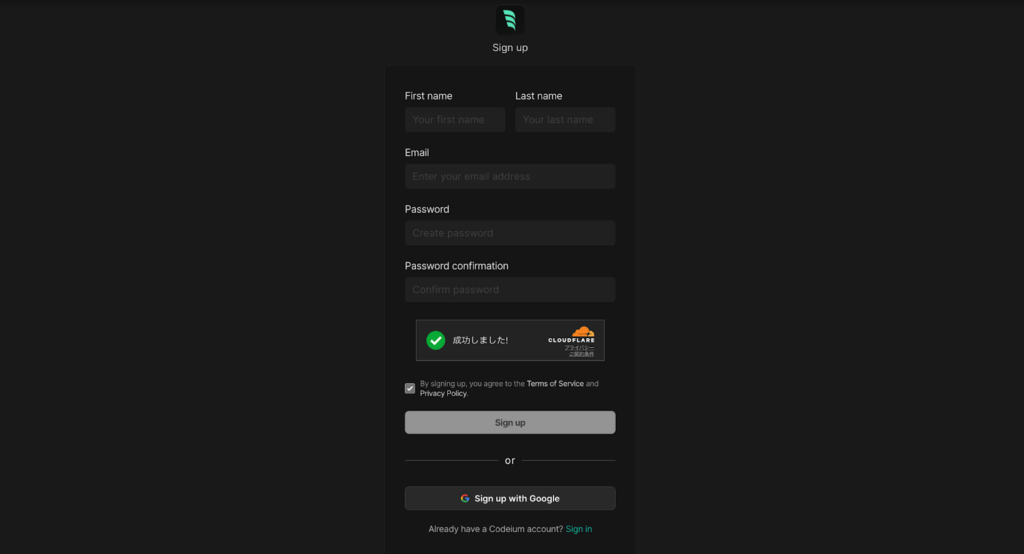

アカウント登録画面に移動するため、上記の画面の指示に従って登録作業を行ってください。

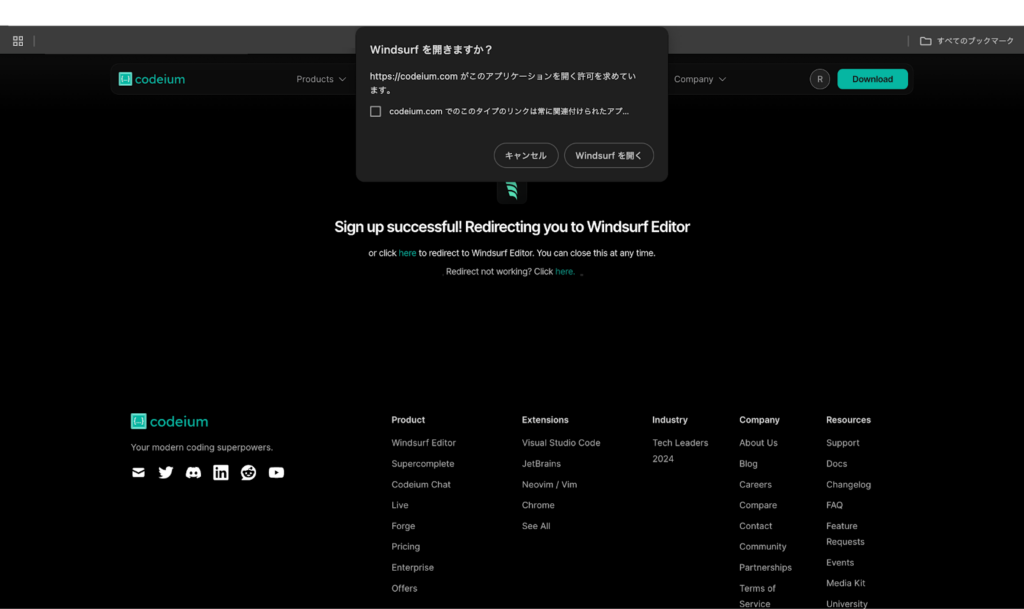

アカウント登録が完了したら、「Windsurfを開きますか?」と表示されるので「Windsurfを開く」を選択します。

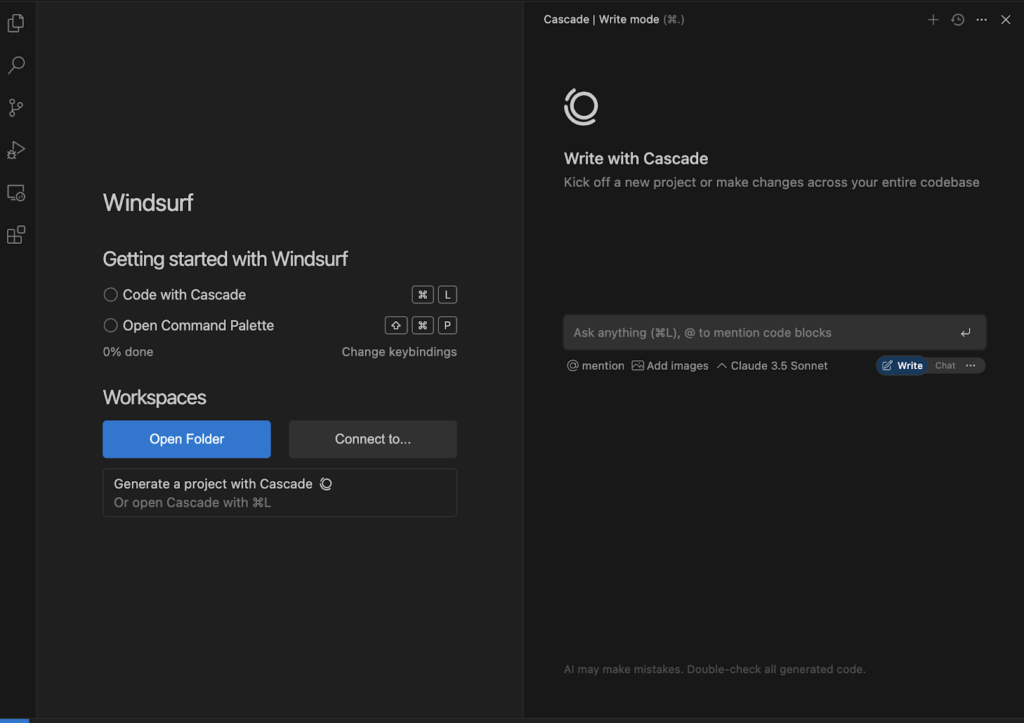

上記のような画面が表示されれば、初回の作業は完了です。

Windsurf AIを日本語化する方法

デフォルトでは英語表記になっていて使いづらいので、次にWindsurf AIを日本語化する方法について説明します。

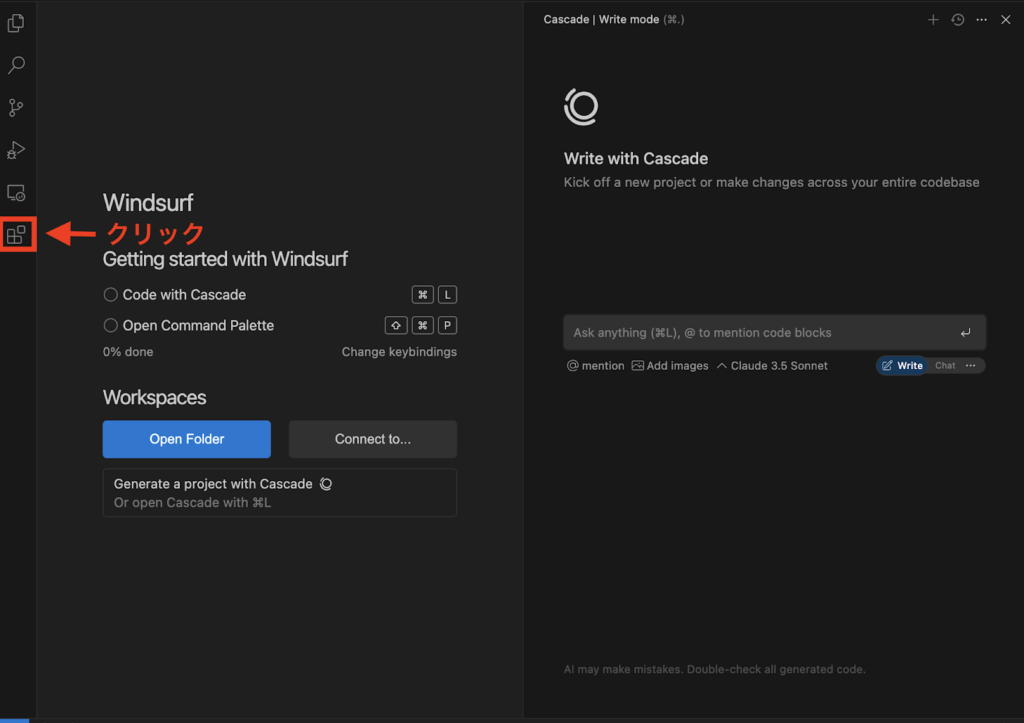

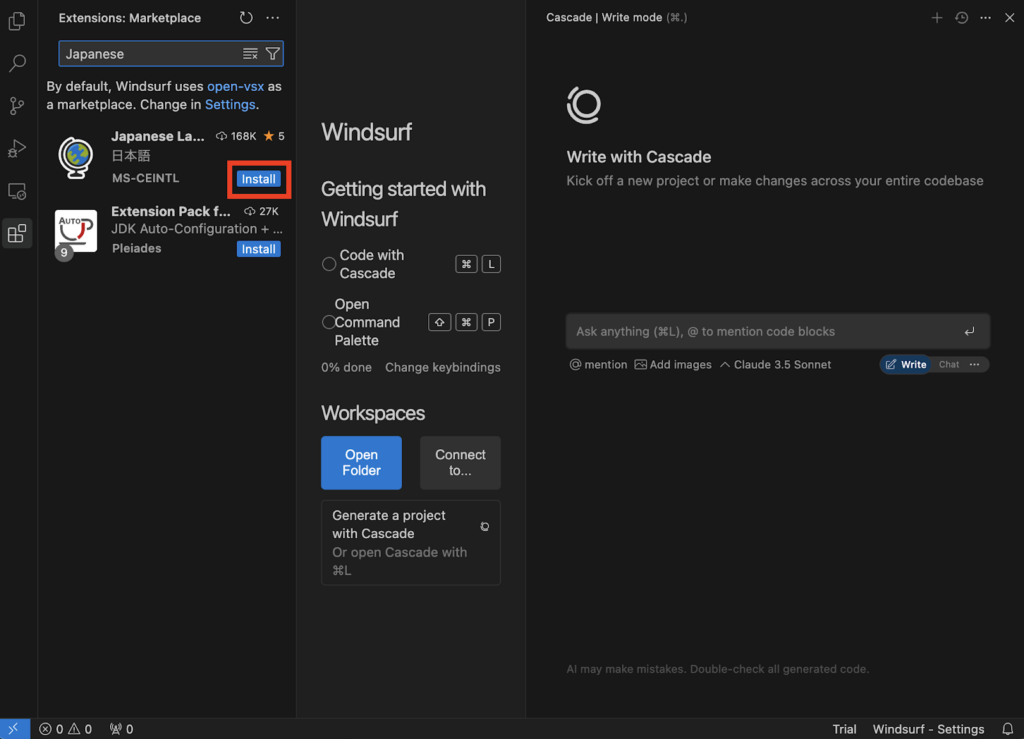

Windsurf AIの画面左側に、赤枠の拡張機能を追加するためのボタンがあるのでそちらをクリックします。

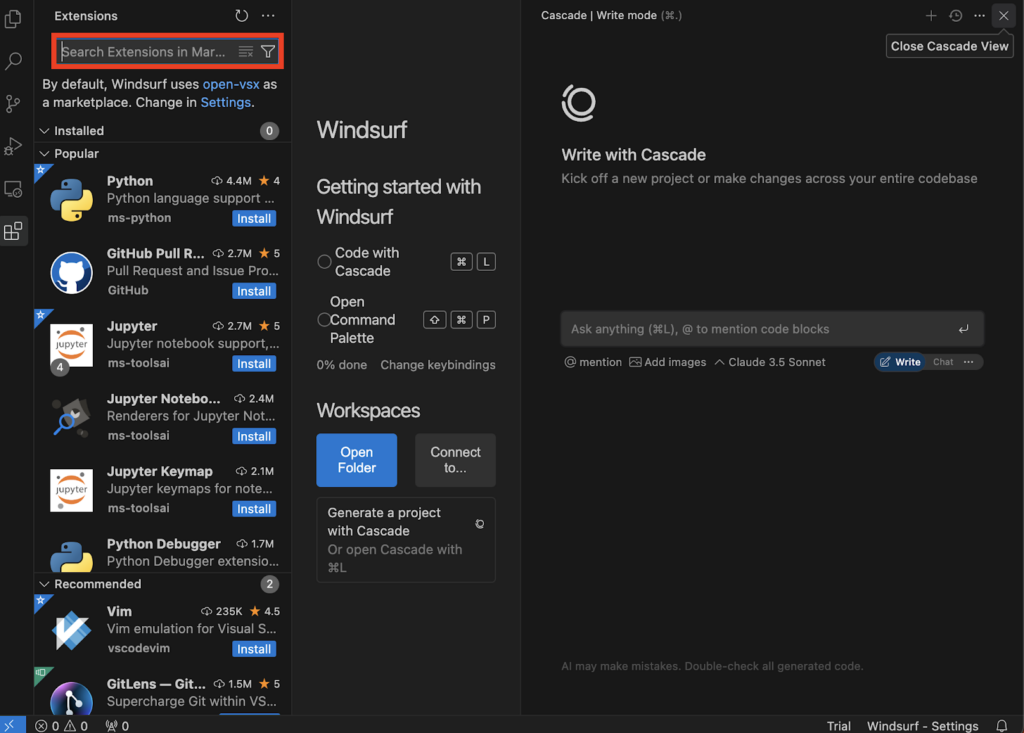

クリックすると、上記のような拡張機能をインストールできる画面へ移行するので、左上の検索バーに「Japanese」と入力してください。

おそらく、検索結果の一番上に地球儀のマークの「Japanese Language Pack for Visual Studio Code」が表示されるはずなので、「Japanese Language Pack for Visual Studio Code」のインストールを行ってください。

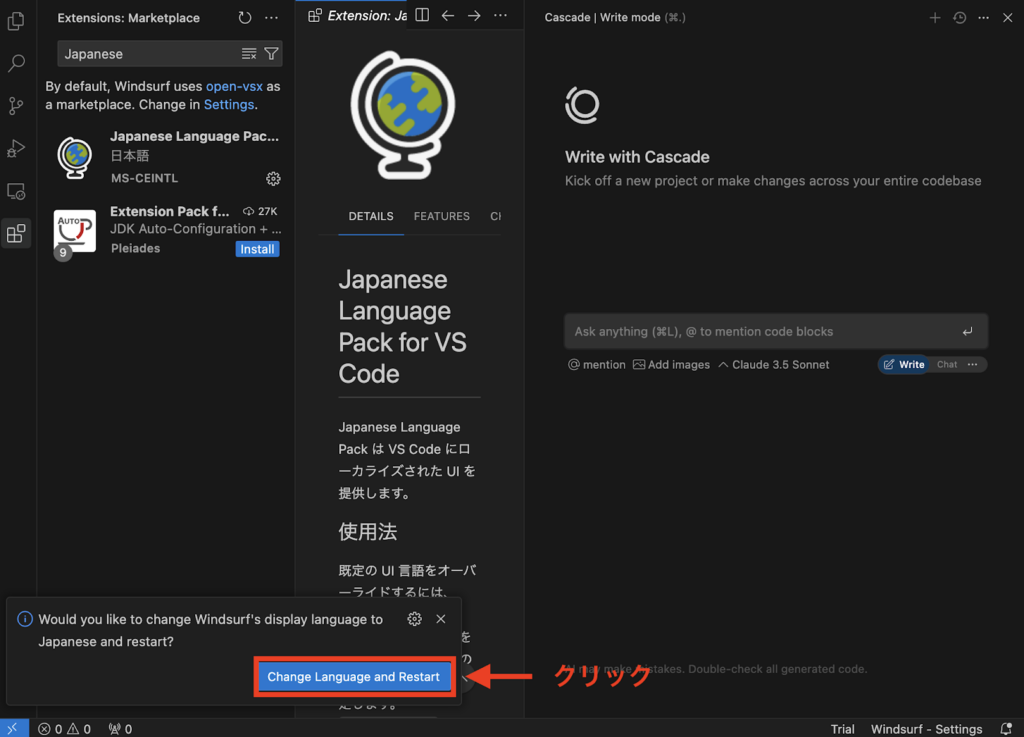

インストールが完了すると、画面左下にポップアップが表示されるため、「Change Language and Restart」をクリックして、Windsurf AIの再起動を行ってください。

再起動後、日本表示になっていれば日本語化は完了です。

Windsurf AIを使ってみた!

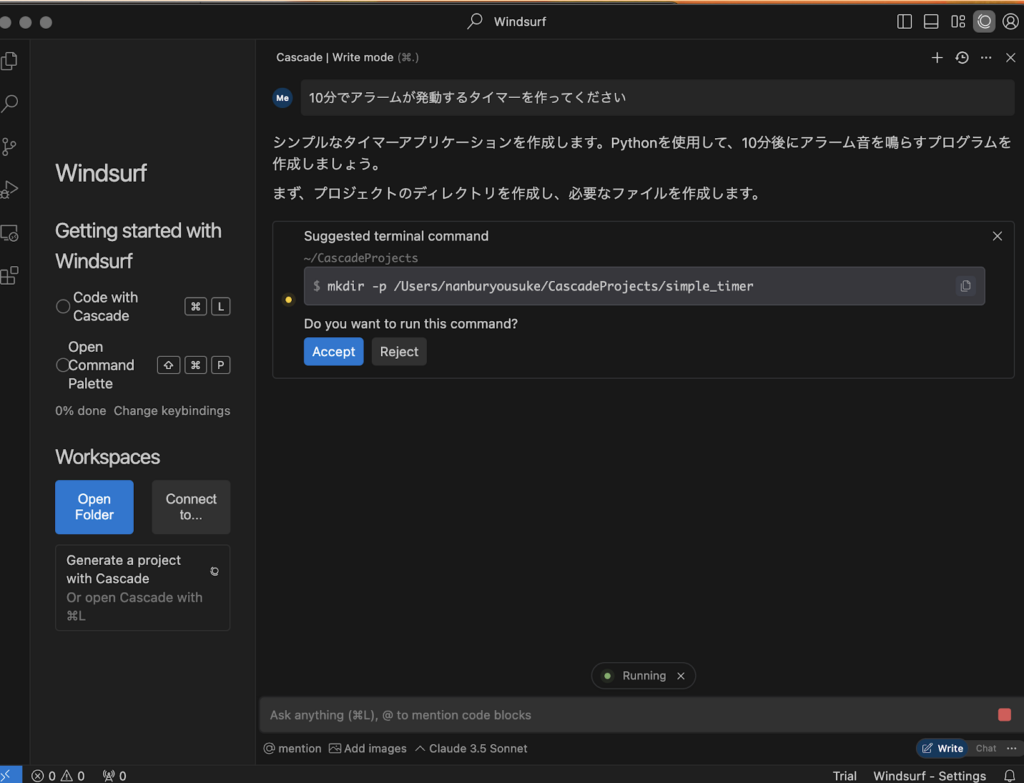

次に、Windsurf AIを活用してプログラミングを行ってみましょう。

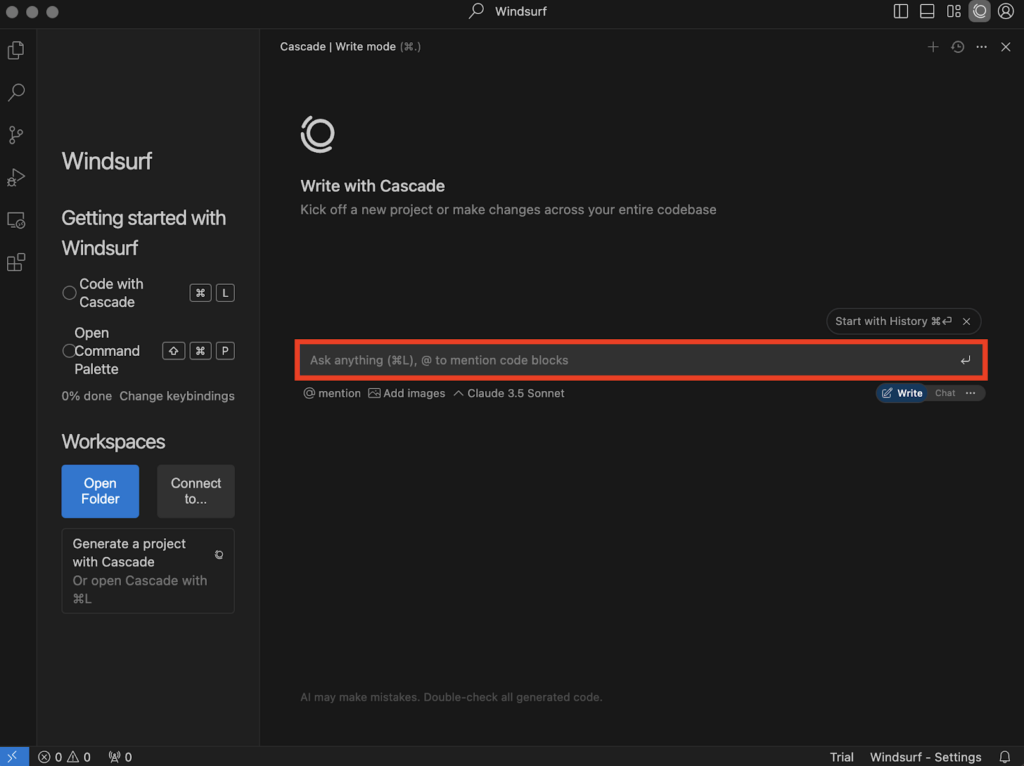

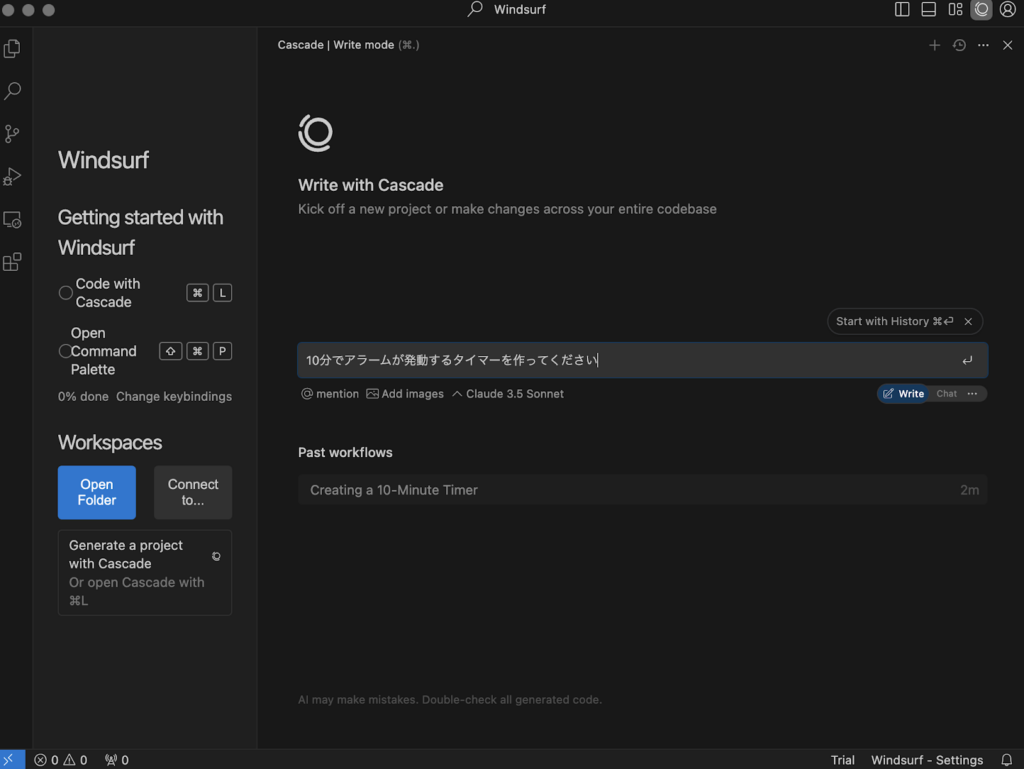

Windsurf AIの画面右側の赤枠に自然言語でプロンプトを入力します。

今回は上記の通り「10分でアラームが発動するタイマーを作ってください」と入力してみました。

入力が完了したらEnterキーを押して実行します。

すると、上記のようにPythonを使った10分アラームのプログラムを作成することができました。

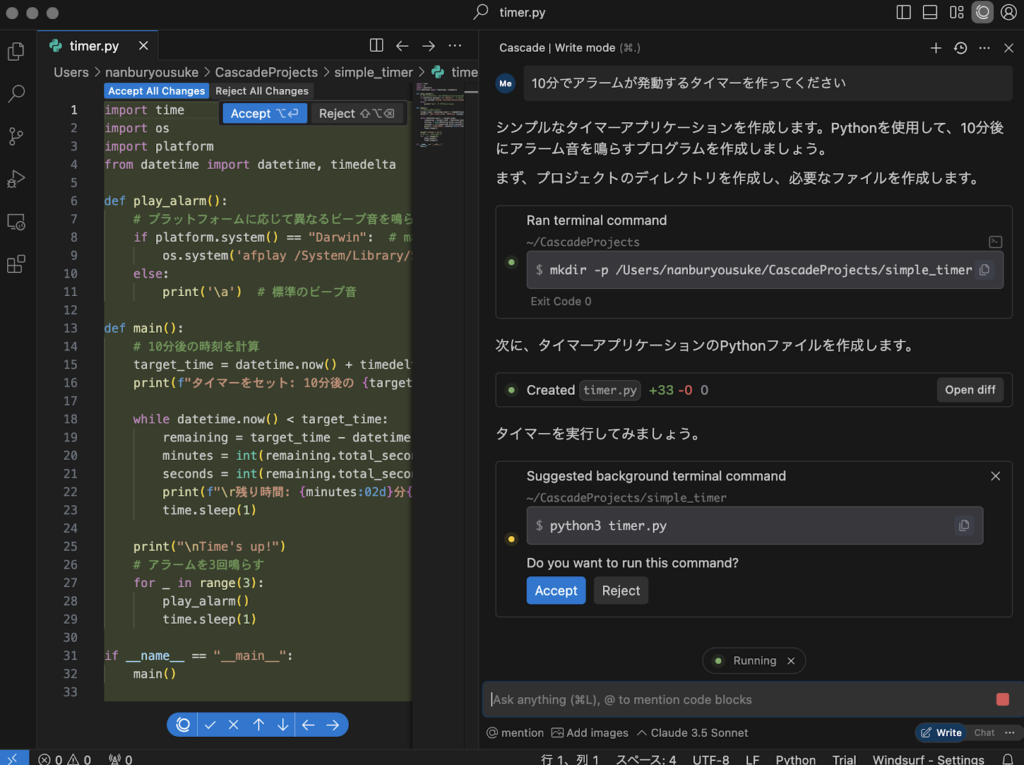

生成したプログラムはこの画面上で実行することができます。実行するには「Accept」ボタンを押してください。

「Accept」ボタンをクリックすると、画面左側に生成されたコードが表示され、Pythonファイルを作成できます。

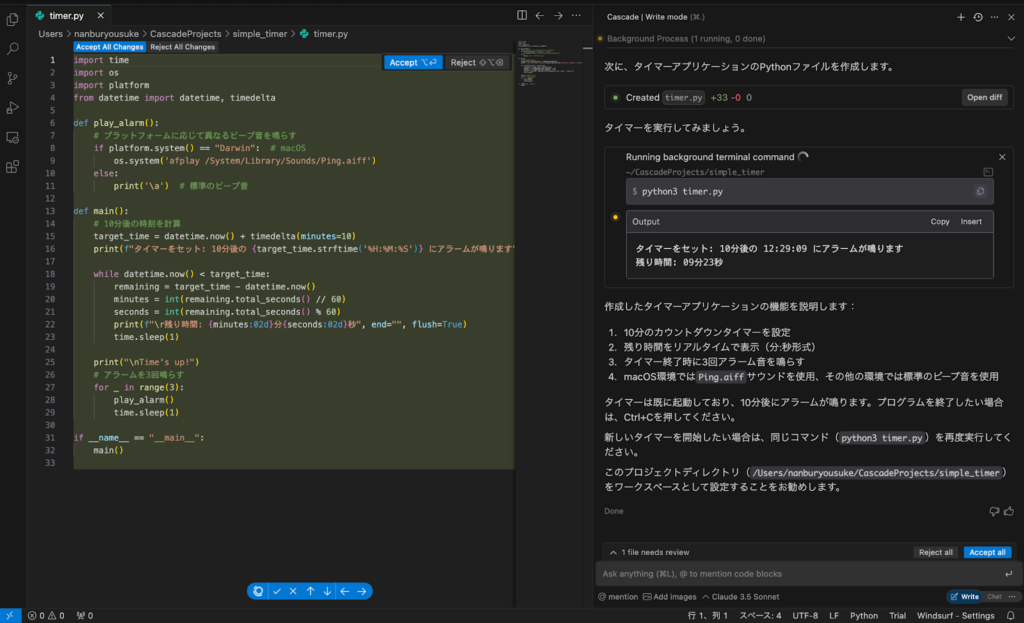

先ほど同様、こちらから動作確認を行うことができるので、もう一度「Accept」を押して正常にプログラムが作動するか確かめてみます。

実行してみた結果問題なくプログラムが作動したことを確認できました。

このように、簡単な指示からでもアプリケーションを作ることができるので、プログラミング知識がなくても、誰でも簡単にアプリケーションを作成することができます。

今回は、簡単なタイマーを作ってみましたが、より詳細なプロンプトを入力することで、高度なアプリケーションを生成することも可能なので、ぜひ一度試してみてください。

Windsurf AIの活用事例

先ほどのように、Windsurf AIを活用すれば簡単にアプリケーションを生成することができます。

その他にもさまざまなプログラムを生成できるので、次にX上に投稿されているWindsurf AIの活用事例について紹介します。

ToDoアプリ作成

上記ポストでは、Windsurf AIを活用してToDoリストを生成した様子が公開されており、生成されたアプリケーションを見てみると、タスクの追加や削除などしっかり動作していることが確認できます。

入力したプロンプトについては記載がなく不明ですが、自然言語から生成されているのであれば、誰でも簡単にクオリティの高いアプリが作れるようになるでしょう。

ランディングページ作成

Windsurf AIを活用すれば、アプリケーションだけではなくランディングページも生成することができます。

上記ポストでは、大まかな手書きのレイアウト画像と、「このスケッチを使用して、女性向けの素敵なフラワーショップのランディングページを実装してください。」というプロンプトを入力しただけで、クオリティの高いランディングページを生成できています。

スケッチ画像右上にあるお花のデザインについては再現できていませんが、大まか希望通りのランディングページを生成できているので、プログラミング技術やデザイン力に自信がない方でも素敵なランディングページを作ることができるでしょう。

Windsurf AIの料金プラン

Windsurf AIには、無料で利用できるFreeプランの他に4つの有料プランがあります。

利用できる機能については、どのプランに加入しても大きくは変わりませんが、加入するプランによって付与されるクレジット数に違いがあります。

| プラン名 | 料金 | プロンプトクレジット |

|---|---|---|

| Pro | 15ドル/月 | 500クレジット |

| Teams | 30ドル/月 | 500クレジット(ユーザーあたり) |

| Enterprise | 60ドル/月 | 1000クレジット(ユーザーあたり) |

上記表のように、Proに加入することでWindsurf AIをより多く利用できます。Windsurf AIを頻繁に利用したいと考えている方は、Proの加入がおすすめです。

一方、TeamsやEnterpriseには、ダッシュボード付きの分析機能や集中請求機能などが付属します。企業がWindsurf AIを導入するなら、これらのプランを検討しましょう。

Windsurf AIと他AIツールを比較

次にWindsurf AIとその他類似するAIツールについて比較してみます。

まとめた結果は下記の通りです。

| アプリ | 料金プラン | 特徴 |

|---|---|---|

| Windsurf AI | ・Pro:15ドル/月 ・Pro Ultimate:60ドル/月 ・Teams:35ドル/月 ・Teams Ultimate:90ドル/月 | ・自然言語からコード生成 ・ファイルを一括で修正可能 ・直感的な操作が可能 |

| v0 | ・Premium:20ドル/月 ・Team:30ドル/ユーザー/月 ・Enterprise:相談 | ・自然言語からコード生成 ・複数のバリエーションが生成可能 |

| Bolt | ・Pro 9ドル/月払い ・Teams:29ドル/月 ・Enterprise & Self-hosted:問い合わせ | ・自然言語からコード生成 ・ワンクリックでデプロイ可能 |

| Replit | ・Core:15ドル/月 ・Teams:要問合せ | ・リアルタイムでの共同作業可能 ・GitHubに連携可能 |

| Cursor | ・Cursor Pro:20ドル ・Cursor Business:40ドル/ユーザー/月 | ・自然言語からコード生成 ・チャットでの質疑応答 ・直感的な操作が可能 |

| GitHub Copilot | ・Copilot Individual:10ドル/月 ・Copilot Business:19ドル/月 ・Copilot Enterprise:39ドル/月 | ・コードの生成 ・補完 ・修正が可能 ・VS Codeなどのエディタ内で利用可能 |

それぞれの得意分野や使い勝手などについては、ツールごとに異なりますが、多くのツールで自然言語からのコード生成が可能となっているため、生成されるコードのクオリティの高さや使い勝手の良さで、利用するツールを決めるとよいでしょう。

Windsurf ai vs Cursor

| 項目 | Windsurf AI | Cursor |

|---|---|---|

| 特徴・強み | WorkspaceごとのAI挙動制御やCascadeによる自動操作に対応。(大規模開発やエージェント用途向き) | 起動が早くシンプルに使える。(個人開発や軽量なコード補助向き) |

| 拡張性 | VSCode拡張機能との高い互換性。ClineやRoo-Clineなど外部ツールと組み合わせ可能。 | 基本はVSCode拡張に対応で、独自機能拡張は限定的。 |

| 商用利用の可否 | 可能(Codeiumの商用ライセンスに準拠) | 可能 |

| 導入難易度 | GitHub連携・環境構築が必要。(中〜上級者向け) | ダウンロードしてすぐ使える(初心者にも導入しやすい) |

Windsurf AIとCursorはよく比較されますが、どちらも同じVS CodeをベースにしたIDEです。どちらが使いやすいかは事業規模や人によって変わりますが、大規模開発ならWindsurf AI、個人開発ならCursorが適しています。

なお、商用利用はどちらも可能なため、企業で導入する際はどちらを選んでも問題ありません。

連携や環境構築のハードルはやや高いものの、自動操作などで大規模開発を効率化したい事業者にはWindsurf AIがおすすめです。

Windsurf AIの商用利用について

Windsurf AIの公式サイトには

From our end, you can use the Windsurf Editor for any work, but check with your employer if you plan to use it for your professional work.

引用:https://codeium.com/windsurf

との記載があり、商用利用については許可されていることがわかります。※1

しかし、生成AIの活用は便利な反面、著作権の侵害や情報漏洩といった思わぬリスクにつながる可能性があるので利用する際は注意しましょう。

なお、生成AIにおけるリスクについて詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

Windsurf AIを活用してみよう!

Windsurf AIを活用すれば、プログラミング知識のない初心者でも簡単にアプリケーションを作れます。

さらに、コマンドの提案やデバッグなどの機能も搭載しているので、プログラマーが利用すれば業務効率が上がるでしょう。このように、Windsurf AIを活用することで今までできなかったことが実現できるようになるため、興味のある方は一度Windsurf AIを使ってみてはいかがでしょうか。

最後に

いかがだったでしょうか?

Windsurf AIなら、自然言語でのプログラミングや一括修正が可能。業務の生産性を劇的に向上させてみてください。

株式会社WEELは、自社・業務特化の効果が出るAIプロダクト開発が強みです!

開発実績として、

・新規事業室での「リサーチ」「分析」「事業計画検討」を70%自動化するAIエージェント

・社内お問い合わせの1次回答を自動化するRAG型のチャットボット

・過去事例や最新情報を加味して、10秒で記事のたたき台を作成できるAIプロダクト

・お客様からのメール対応の工数を80%削減したAIメール

・サーバーやAI PCを活用したオンプレでの生成AI活用

・生徒の感情や学習状況を踏まえ、勉強をアシストするAIアシスタント

などの開発実績がございます。

生成AIを活用したプロダクト開発の支援内容は、以下のページでも詳しくご覧いただけます。

➡︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。

まずは、「無料相談」にてご相談を承っておりますので、ご興味がある方はぜひご連絡ください。

➡︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

「生成AIを社内で活用したい」「生成AIの事業をやっていきたい」という方に向けて、通勤時間に読めるメルマガを配信しています。

最新のAI情報を日本最速で受け取りたい方は、以下からご登録ください。

また、弊社紹介資料もご用意しておりますので、併せてご確認ください。