天気に振り回されるのはもう終わり!WeatherNext 2で実現する次世代気象データ活用術

- 高解像度グリッド×高速解析による高精度な気象予測

- 取得と解析、可視化を一元化した統合基盤で分析負荷を大幅削減

- Google Cloud の各種APIやサービス連携で拡張可能な柔軟設計

最近、天気の変化が激しくて困りますよね。農業、物流、エネルギー業界などは、天気予報が当たらないと大損害です。

そこで登場したのが、従来の気象APIや分析ツールを大幅に上回る性能を備えた「WeatherNext 2」です。WeatherNext 2は、これまでの気象データサービスとはレベルが違います。高速性と実用性を兼ね備え、現場の意思決定をシンプルかつ強力に支える頼もしい存在になろうとしているのです。

\生成AIを活用して業務プロセスを自動化/

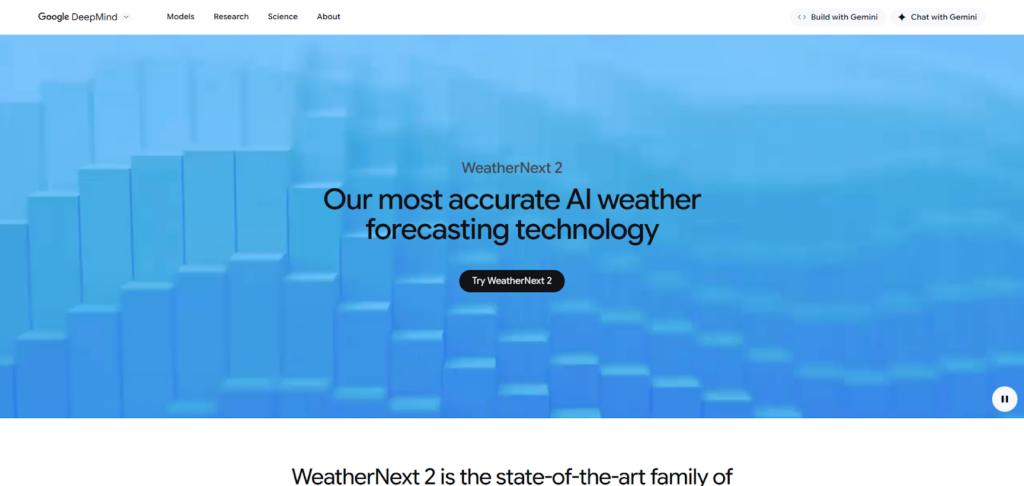

WeatherNext 2の概要

近年、気象データを得る方法は増える一方で、「バラバラで使いにくい」「分析に時間がかかる」「結果がアテにならない」という課題がありました。特にIoTデバイスの普及によりデータ量が爆発的に増えたことで、昔のシステムでは手に負えないということも。

WeatherNext 2は、そんな悩みを解決するために生まれた新しい気象分析の仕組みです。

なお、日本企業の生成AI活用事例について詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

WeatherNext 2を形づくる基礎情報

WeatherNext 2 ってどんなもの? どこが作ってるの? そんな疑問を解消するために、基本情報をまとめました。これを見れば、 WeatherNext 2 がどんなサービスか、すぐにわかりますよ。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 提供元 | Google DeepMind、Google Research |

| 定義 | 全球の中期アンサンブル気象予測を提供する、AIベースの気象モデルおよびデータセット |

| 登場背景 | 急増する気象データと多様化する産業ニーズに応えるため、既存モデルを全面的に刷新して開発された |

WeatherNext 2 は、ただの新しいサービスではありません。気象データ活用の課題を根本から解決するために設計されたものであることが分かります。企業の実務環境で活きる理由は、この成り立ちにしっかりと結びついています。

WeatherNext 2が解決する課題と従来との違い

気象データは、ただ集めるだけでは使い物になりません。整理や分析の工程が欠かせないのです。従来の仕組みでは、この作業がシステムごとに分かれており、企業は準備に多くの手間を抱えていました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 従来の仕組み | データ取得と解析と可視化を別々の環境で行うため、負担が大きい構造 |

| WeatherNext 2の方式 | 取得から解析と予測、可視化までを Google Cloud 上の複数サービスを通じて一連のワークフローとして扱える構造 |

このようにWeatherNext 2 があれば、分析にかかる手間も、予報の精度を維持するのも今までよりも楽になります。 つまり、「予報の精度アップ」を解決できるのです。

WeatherNext 2はデータを取り込む部分、分析する部分、結果を表示する部分の3つが連携して動いています。それぞれの部分について、詳しく紹介します。

①データインテグレーション層

まず、いろんな気象データを集めて使いやすい状態にするのが、この層の役割。WeatherNext 2 は、この部分を自動化してるため、データを集めたり整えたりするのに時間を使う必要はありません。

- 衛星や気象局など、全球の観測・再解析データから得られる情報を統合して扱う

- 細かな地域差も捉えられるよう、高精度な位置情報へと整形する

この層があることで、ばらばらの情報がにごりのないきれいなデータへと整えられ、次の分析工程がスムーズに進むようになります。

②解析エンジン層

整理されたデータは、解析エンジン層で本格的に分析されて予報が作られます。WeatherNext 2 の心臓部とも言える部分で、短時間で高性能な結果を出すための仕組みが詰まってます。

- Functional Generative Network(FGN)と呼ばれるディープラーニング手法による確率的な解析を実施

- 集中豪雨や強風などを含む極端な気象イベントの監視・予測精度向上が期待できる精密な分析

- 複数の計算を同時に動かす並列処理により、予測の生成スピードを大幅に改善

このエンジンによって、従来では把握しづらかった細かな気象変化も捉えられるようになり、実用的な予測を必要とする現場で大きな力を発揮します。

③アウトプット層

分析した結果を使いやすい形にするのが、この層の役割。 すぐに使えるように、表示方法や連携方法がたくさん用意されています。

- Google Cloudの各種サービスと組み合わせてさまざまな出力形式を構築できる

- 業界ごとの利用シーンを想定した分析・可視化を構築しやすい

- 必要に応じて自社の可視化や通知システムと連携できる柔軟な連携構造

この出力層があることで、予測データを「ただ見る」だけでなく、判断材料としてそのまま活用できるようになります。

なお、AIプロジェクトの進め方について詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

WeatherNext 2の特徴

WeatherNext 2は旧モデルから大幅に進化しており、性能や使いやすさなど仕事で役立つポイントが格段に増えました。ここではその特徴を整理しつつ、WeatherNextとの違いも分かりやすくまとめます。

ビジネス判断を支える総合的な進化

WeatherNext 2では性能だけでなく、日常的に触れる操作性や業務への組み込みやすさが強化されています。複数の工程を一つの場所でできるようになったことで、利用者の負担が減り、導入してすぐに使えるように変わりました。

- 高精度な局地予測

- 予測生成の高速化

- 拡張性と連携性の向上

これらの要素が組み合わさることで、気象データを活かすための環境づくりがスムーズに進みます。

高解像度グリッドに対応した高精度予測

WeatherNext 2 はこれまでよりも細かい天気の変化を把握できるよう設計されており、高解像度グリッドでの予報が可能になりました。 地域ごとの僅かな違いも読み取れるため、現場で判断に必要な情報が手に入りやすくなります。

- 高解像度グリッドで、細かな天気の変化も把握

- 短時間で変わる天気にも対応

- 地域ごとの違いを捉えやすい

物流やイベント運営など、時間と場所のズレがリスクになる場合に役立ちます。

予測生成が高速化された新エンジン

WeatherNext 2では分析の処理が改善されており、必要なデータの読み込みと予測生成が素早く行えるようになっています。短時間で天候が変わる状況でも情報をすぐ取得できるため、現場での対応がしやすくなっています。

- 旧モデルの数倍の速さ

- 待ち時間が短縮

- データ処理の軽量化

スピードが求められる業務ほど恩恵が大きくなり、判断の遅れを避けやすくなります。

業務に合わせて広げられる拡張性

WeatherNext 2は利用目的に応じて環境を広げられる柔軟な設計になっており、既存システムとの連携も簡単です。導入後に必要な機能を追加できるため、長い期間運用しても使いづらくなりにくい構成です。

- 各種ツールと連携して画面をカスタマイズ

- 自分の会社のシステムを組み込める

- 幅広いシステムと連携

部署ごとに使い方を変えたい場合や、段階的に拡張したい場面で効果を発揮します。

WeatherNextからの進化点

WeatherNext 2は前のモデルで問題だった部分が大きく改善されており、実務で扱いやすいシステムへと進化しました。精度や速度に加えて機能の統合も進み、幅広い業界で活用しやすい構造になっています。

- 予測生成が数倍のスピードに高速化

- 取得から解析と可視化まで一括で扱える基盤へ進化

- エネルギーや物流など新しい領域にも対応しやすい設計

細かな気象差を正確に捉えられるようになり、業務への反映もしやすくなっています。

| 項目 | WeatherNext | WeatherNext 2 |

|---|---|---|

| 予測解像度 | 全球をカバーするグリッドベースの予測 | 全球をカバーするグリッドベースの予測(WeatherNext 2 の方が高精度) |

| 予測生成速度 | 標準的な処理速度 | 旧モデルの数倍に高速化 |

| データ処理の仕組み | 取得・解析・可視化が部分的に分離 | Google Cloud 上の複数サービスを通じて、取得から可視化まで完結 |

| 対応データ源 | 全球の気象観測・再解析データに基づく予測モデル | 同様に全球の観測・再解析データに基づきつつ、多くの変数で高精度な予測が可能なモデル |

| 拡張性 | 固定的なUIとモデル構造 | 開発者向けのAPIやGoogle Cloudのプラットフォームを利用することで、ある程度の連携やカスタマイズは可能 |

| 対応領域 | 限定的な産業向け | 物流やエネルギーなど多様な業界に適応 |

| 数値モデル | 前世代の AI ベース気象モデルを使用 | Functional Generative Network(FGN)を用いた次世代の AI ベース気象モデル |

WeatherNext 2は性能が伸びただけではなく、使い方そのものが大きく変化しています。前のモデルではバラバラだった作業が一つにまとまり、使うまでの流れが整理されました。

細かい天気の差を捉えながらスピーディーに結果へたどり着けるため、精度とスピードの両方が必要な現場で使いやすいです。導入後に必要な機能を少しずつ広げられ、長期的に見ても扱いやすい点が新モデルの強みとして表れています。

WeatherNext 2の使い方

WeatherNext 2は、Google Cloud Vertex AIとBig Query、Earth Engineから試すことができます。Googleアカウントがあれば、weathernextのページからWeatherNext 2のデータセットを試すことが可能です。

WeatherNext 2のタイトル下のリンクから、下記の項目を選べます。

- BigQuery

- Earth Engine

- Google Cloud Vertex AI

- Developer Documentation

項目によっては利用規約の同意画面が出る場合がありますので、その際はチェックを入れて「同意して続行」に進みましょう。

例えばEarth Engineを選ぶと、Google Earth Engineが管理するWeatherNext 2のデータがあるページに飛びます。

このページで配信スケジュールを見たり、データセットへのアクセスのためのリクエストを送ることができます。

WeatherNext 2を実際に使ってみた

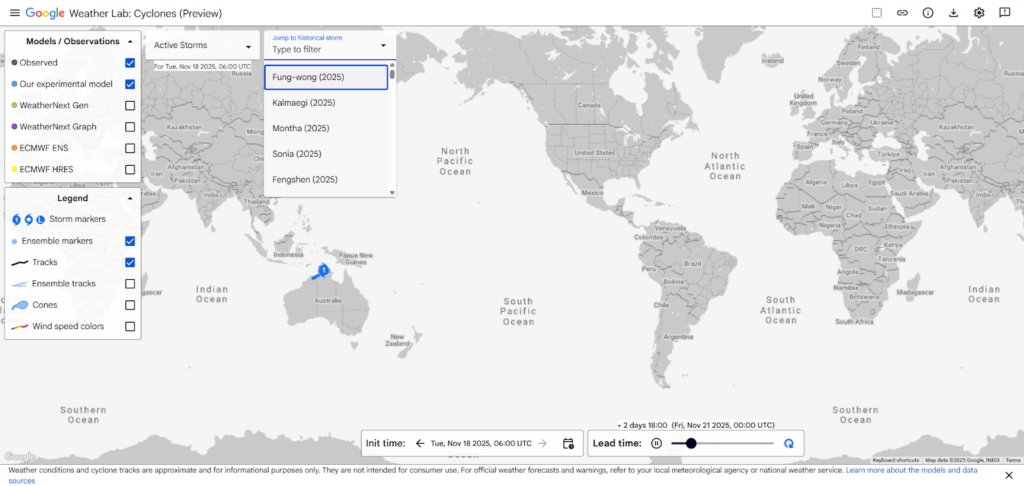

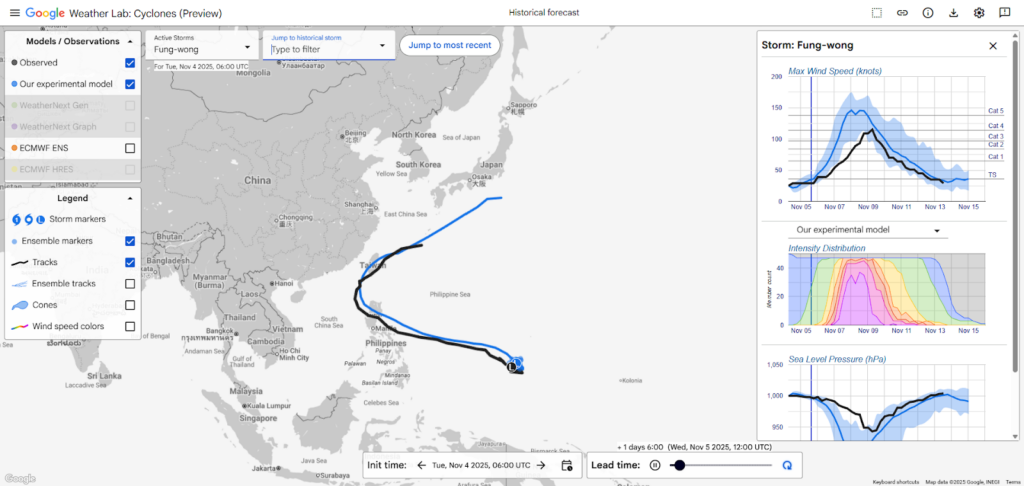

実際に、Weather Next 2を使用したWeather Labによるサイクロン予測を見てみましょう。難しい行程を踏まなくても、サイクロンの進路や強度、構造や規模、そして発生する場所を知ることができます。予測の範囲は最大15日先までと、想像以上に広範囲です。

Jump to historical stormから調べたいサイクロンを選択することで、進路や強度などを調べることが可能。世界中の国で、今どんなサイクロンが発生しているのかが確認できます。

進路はこのようにわかりやすくグラフなどで視覚化されており、専門的な知識がなくてもどんな状況になっているのかわかりやすいです。

なお、生成AIを導入するリスクについて詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

WeatherNext 2に関するよくある質問

WeatherNext 2の導入を検討している会社が、共通して気にするポイントをまとめました。初めて気象データを使う場合でも、これを見ておけばスムーズに判断できます。

WeatherNext 2が天気予報を変える

WeatherNext 2 は今でも十分使えますが、これからアップデートされることで、もっと色々な場面で使えるようになるはずです。 気象データを使った判断が増えている今、どんな仕事にどんな効果があるのかを想像しやすくなり、導入する価値も高まっています。

会社の仕事だけではなく自治体や学校にも広がり、防災や教育の現場でも役立つ機会が増えていくはず。 気象データが判断を支える存在として当たり前になるように、WeatherNext 2 がその中心で活躍する未来が楽しみです。

最後に

いかがだったでしょうか?

高精度な気象予測を基盤に、需給調整・在庫戦略・現場オペレーションを最適化する仕組みづくりを検討する企業様へ。自社業務にどう展開できるか具体的に整理してみませんか。

株式会社WEELは、自社・業務特化の効果が出るAIプロダクト開発が強みです!

開発実績として、

・新規事業室での「リサーチ」「分析」「事業計画検討」を70%自動化するAIエージェント

・社内お問い合わせの1次回答を自動化するRAG型のチャットボット

・過去事例や最新情報を加味して、10秒で記事のたたき台を作成できるAIプロダクト

・お客様からのメール対応の工数を80%削減したAIメール

・サーバーやAI PCを活用したオンプレでの生成AI活用

・生徒の感情や学習状況を踏まえ、勉強をアシストするAIアシスタント

などの開発実績がございます。

生成AIを活用したプロダクト開発の支援内容は、以下のページでも詳しくご覧いただけます。

➡︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。

まずは、「無料相談」にてご相談を承っておりますので、ご興味がある方はぜひご連絡ください。

➡︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

「生成AIを社内で活用したい」「生成AIの事業をやっていきたい」という方に向けて、通勤時間に読めるメルマガを配信しています。

最新のAI情報を日本最速で受け取りたい方は、以下からご登録ください。

また、弊社紹介資料もご用意しておりますので、併せてご確認ください。