【Google AI Pro(旧Gemini Advanced)】Google最強のGemini Ultra搭載!料金や機能一覧、使い方を解説

- Gemini AdvanceがGoogle AI Pro/Ultraに名称変更

- Google AI Ultraは2.5 Pro Deep Thinkの使用量上限が最大に

- ストレージ拡大目的であればGoogle One、AIサービスも使いたい場合にはGoogle AI Pro/Ultra、企業・組織向けオンラインアプリケーションを使いたい場合にはGoogle Workspaceがおすすめ

WEELメディア事業部リサーチャーのいつきです。

2025年5月20日に、GoogleはこれまでのGemini AdvancedをGoogle AI ProとGoogle AI Ultraに名称を変更しました。※1

これまでGoogle One AI Premiumとして利用していたものはGoogle AI Proに、さらに上位版のGoogle AI Ultraという位置付けになります。

本記事では、名称変更に伴いアップグレードされたGoogle AI ProとGoogle AI Ultraについて解説をします。本記事を最後までお読みいただくことで、自分にぴったりのプランを見つけることができます。

ぜひ最後までお読みください。

\生成AIを活用して業務プロセスを自動化/

Google AI Pro/Ultraの概要

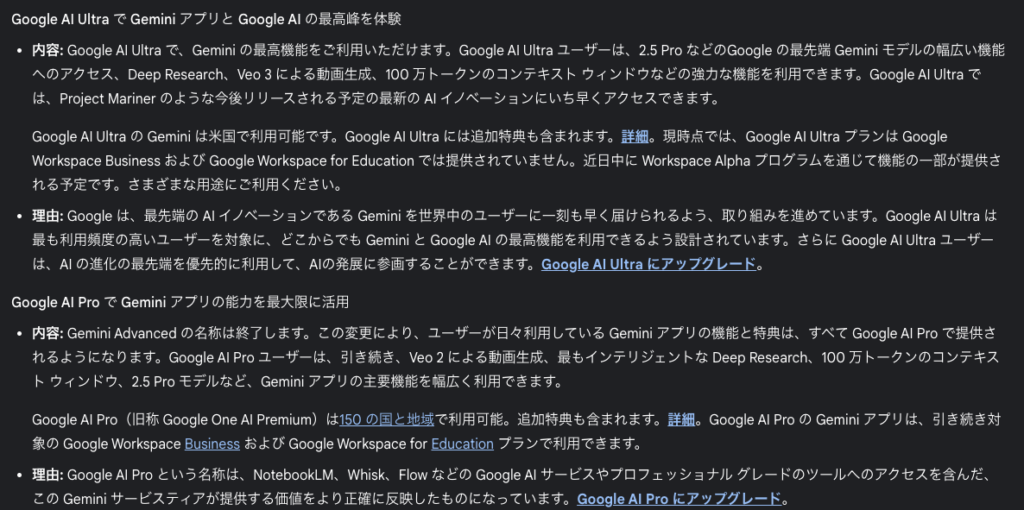

Google AI Proは、これまでGoogle One AI Premiumとして提供されていたサブスクプランから名称変更になったプランです。

プラン内容は従来のGoogle One AI Premiumと同等のものです。

Googleは名称変更に至った理由として、NotebookLM、Whisk、Flow などの Google AIサービスやプロフェッショナルグレードのツールへのアクセスを含んだ、このGemini サービスティアが提供する価値をより正確に反映したものになっていると明言しています。※1

名称変更に伴い、混乱してしまいますが、Gemini Advancedという名称は用いられなくなり、これはGoogleのリリース更新情報にも明記されています。※1

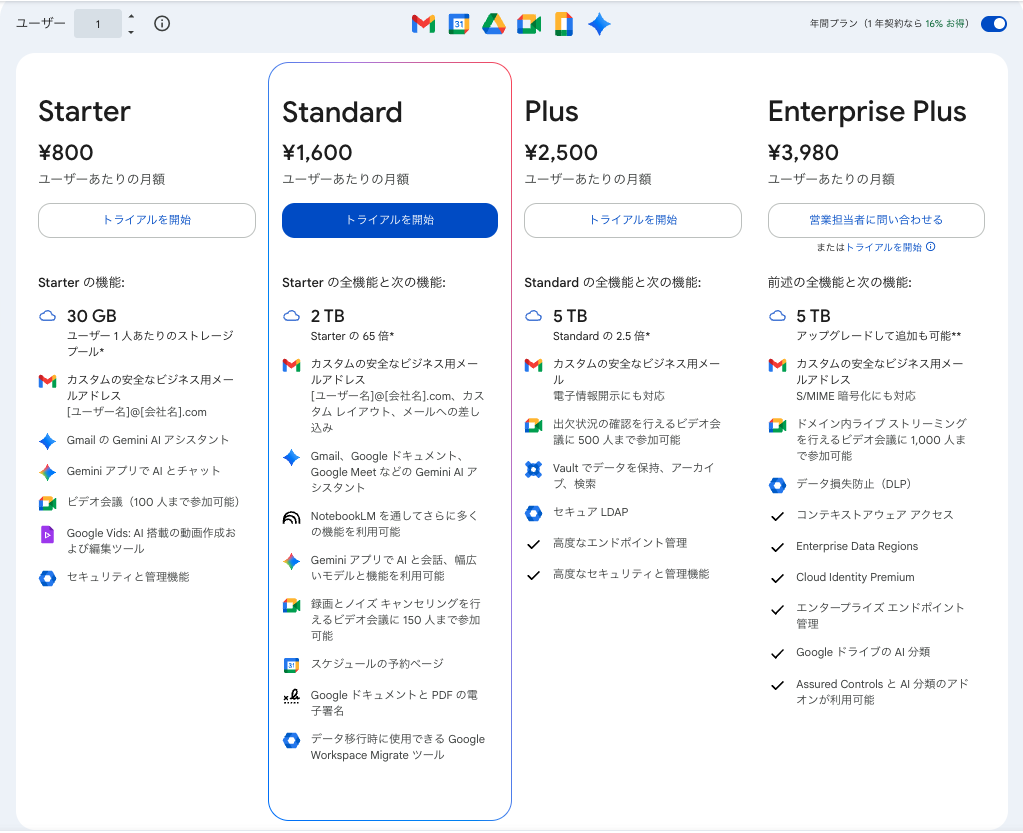

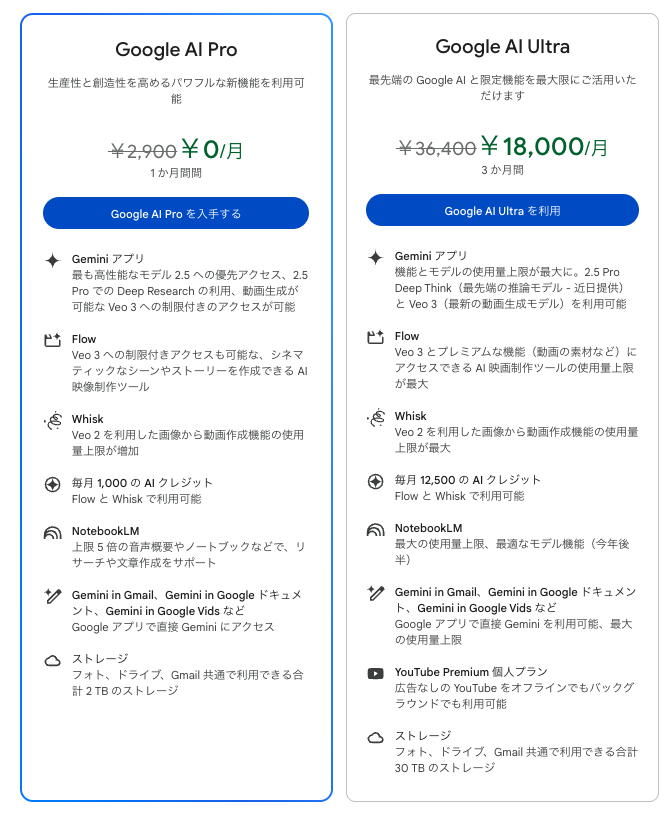

Google AI Pro/Ultraの料金体系

Google AI ProとUltraの特徴はそれぞれ次の通りです。

それぞれ利用できる特典が異なります。※2

| プラン名 | 無料プラン | Google AI Proプラン | Google AI Ultraプラン |

|---|---|---|---|

| 価格 | 無料 | 2,900円/月 | 36,400円/月 |

| Gemini アプリ | 2.5 Flash へのアクセス2.5 Pro へのアクセス(一部制限付き)Imagen 4 を使った画像生成Deep ResearchGemini LiveCanvasGem | 最高性能モデルの 2.5 Proと2.5 ProのDeep Researchをフル活用できるほか、高品質を維持しながら速度も最適化した動画生成モデル Veo 3 Fast を使った動画生成も可能 | Googleの最先端の動画生成モデルである Veo 3を最大限に利用可能。近日中に、Googleの最先端推論モデルである2.5 Pro Deep Thinkの使用量上限が最大に |

| Flow | なし | Veo 3 Fast に合わせてカスタム設計された AI 映像制作ツールを利用した、印象的なシーンやストーリーの作成 | Google の AI 映像制作ツールを最大限に利用でき、Veo 3 や動画素材などのプレミアム機能を利用可能 |

| Whisk | Imagen 4 や Veo 2 を使った画像の生成とアニメーション化 | 画像から動画を生成する Veo 2 の使用量上限の引き上げ | 画像から動画を生成する Veo 2 の最大の利用上限 |

| NotebookLM | リサーチや文章作成のアシスタント | 利用上限が 5 倍になった音声概要やノートブックなどのリサーチおよび文章作成のアシスタント | 最高レベルの利用上限と最高のモデル性能(年内提供予定) |

| Gemini in Gmail、Gemini in Google ドキュメント、Gemini in Google Vids など | なし | Google ツールから Gemini への直接アクセス | Google ツールからアクセスする Geminiの最大の利用上限 |

| ストレージ | Google フォト、Google ドライブ、Gmail 共通で利用できる 15 GB のストレージ | Google フォト、Google ドライブ、Gmail 共通で利用できる 2 TB のストレージ | Google フォト、Google ドライブ、Gmail 共通で利用できる 30 TB のストレージ |

| その他 | なし | なし | エージェント リサーチ プロトタイプによるタスクの効率化広告なしの YouTube のオフライン再生とバックグラウンド再生 |

Google AI Ultraプランでは、Googleの提供するAIサービスを早期に利用でき、かつ、最高峰のAIを利用することが可能。

Google Oneプレミアムとの違いについて

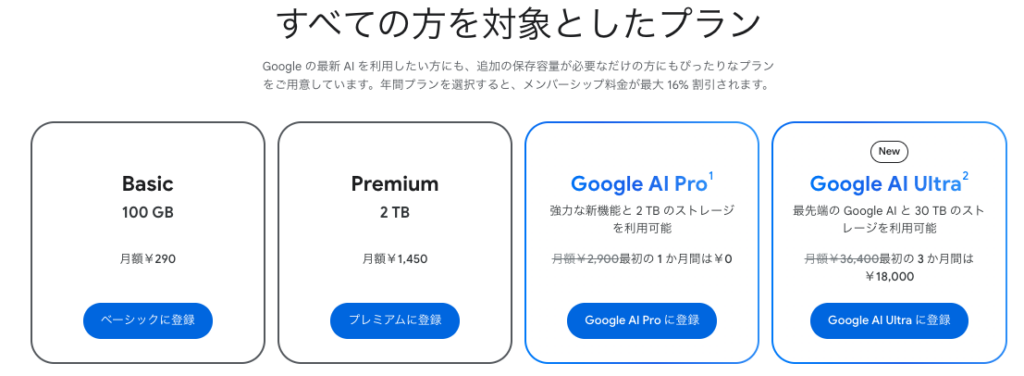

Google OneはGoogleが提供するストレージサービスが主です。

そのため、ストレージ容量に応じて値段が異なっており、Basicプランが月額290円、Premiumプランが月額1,450円です。

さらにそこにAI機能を付け加えたものが、上述したGoogle AI ProとGoogle AI Ultraのプランになります。

少しわかりにくいですが、Google Oneは4種類のプランから構成されており、下位2つのプラン(BasicとPremium)はストレージ容量拡大用途、上位2つのプラン(Google AI ProとGoogle AI Ultra)はストレージ容量拡大だけでなく、AIサービスも含まれるという感じです。

ですので、GoogleのAIサービスをたくさん使いたい!という方は、Google AI ProとGoogle AI Ultraどちらかのプランがおすすめになりますし、GoogleのAIツールはそこまでたくさん使わずストレージだけ増やしてくれればいい、という場合にはBasicとPremiumどちらかを選べばOKです。

Google Workspaceとの違い

Google WorkspaceとGoogle AI Pro/Ultraは用途が異なっており、Google Workspaceは企業や組織向けのオンラインアプリケーションセットです。

そのため、前述したGoogle AI ProやUltraに含まれている内容に関してはGoogle Workspaceには含まれていません。

また、Googke Oneとも異なっており、Google Workspaceのストレージは最大で5TBになっています。

ここまでをまとめますと、以下のようになります。

- Gemini Advanced(名称変更)→Google AI Pro/Google AI Ultra

- Google AI Pro/Google AI Ultra→AIサービスとストレージ容量拡大目的

- Google One Basic/Premium→ストレージ容量拡大目的、AIサービスについての言及はなし

- Google Workspace→企業や組織向けのオンラインアプリケーション目的

では、自分にあったサービスはどれかと悩んでしまいますが、それぞれのGoogleサービスの目的とご自分の目的に合致したものを選べばOKです。

例えばストレージのみ拡大したい場合にはGoogle One Basic/Premiumになりますし、meetの参加人数を増やしたい場合にはGoogle Workspace、AIサービスもストレージも拡大したい場合にはGoogle AI Pro/Google AI Ultraになるかと思います。

Google AI Pro/Ultraに搭載されているGeminiとは

Geminiとは、Google傘下のDeepMindが2023年12月6日に発表した、最新の生成AIモデルです。画像や音声などの複数のモードに対応する、マルチモーダルAIとして開発されています。

なお、Geminiは、モバイルに適したモデルからデータセンターに適したモデルまで、3つのサイズを用意しているのが特徴。

- Gemini Ultra

- Gemini Pro

- Gemini Nano

以下では、それぞれのサイズ別にGeminiの性能を解説していきます。

Gemini Ultra

Gemini Ultraは、Geminiのなかで最も優れた処理能力を有しているAIモデルです。その性能は、GPT-4を超えており、なんと「人間の専門家を超えた」という結果まで出ています。

ただし、Gemini Ultraは処理能力が高い分、クラウドのスーパーコンピューターでしか動かせないとのこと。2024年1月現在ではリリースされておらず、2024年初めにリリースされるGemini Advancedに初めて搭載されます。

Gemini Pro

Gemini Proは、Geminiのなかでもバランスを重視して開発されたモデルです。Gemini Ultraほど複雑なタスクはこなせないものの、広範囲なタスクをこなせるように設計されています。

なお、Googleは、Gemini Proの性能を示すために、業界標準とされている8つのベンチマークテストを実施しました。

その結果、8種中6種のベンチマークにおいて、ChatGPTで一般的に使われているGPT-3.5の性能を上回るほどの数値を記録しています。

Gemini Nano

Gemini Nanoは、スマートフォン上でも動作するほど、軽量化を実現したモデルです。まずは、「Pixel 8 Pro」に実装され、OSに組み込まれた「AICore」のアップデートが実施されます。

また、録音アプリの「レコーダー」がアップデートされ、録音内容を要約する機能が実装されるとのこと。元々、録音内容を文字起こしする機能がついていましたが、今後は必要な情報を短時間で把握できるようになりそうです。

なお、Geminiについて詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

Google AI Pro/Ultraでできること

Google AI Proでできることは、以下の通りです。

- 2.5 Proと2.5 ProのDeep Researchの利用

- Veo 3 Fastでの動画生成

- Veo 3 Fastに合わせて設計された映像制作ツールの利用

- 画像から動画を生成するVeo 2の使用上限量引き上げ

- NotebookLMの利用上限5倍

- 2TBのストレージ

Google AI Proでできることは基本的にUltraでもできます。

ただし、Ultraの方が上限量が上がっていたり、Google AIサービスの早期アクセス、YouTube Premium個人プランの組み込みなど、UltraにはProに含まれていない内容も含まれています。

その分Proの値段とUltraの値段にはかなりの開きがありますので、利用場面に応じてプランを選ぶのが良いでしょう。

Whisk Animate

Google AI の無料プランでも利用できるWhisk Animateはテキストと画像でプロンプトを作製し、Veo 2で8秒間の動画を生成することが可能。

WhiskにはGeminiとImagen 3が使用されており、Geminiがユーザーがアップした画像を解析・テキストを生成、Imagen 3でGeminiが生成したテキストをもとに画像を生成しています。

テーマとシーン、スタイルの3つを指定することができ、ユーザーはドラッグ&ドロップで直感的に画像生成を行えます。

また、Whisk Animateは生成した画像などをもとに、8秒間の動画を生成。解像度は720p、16:9のMP4形式で出力が可能です。

無料プランでは月に10本までの動画生成、有料プランでは月に100本の動画生成ができます。※3

Flow

Flowは動画生成AIツールの一つで、本格的な映像作品をプロンプト入力とマウス操作だけで生成できちゃうツールです。

Flowの特徴をいくつかピックアップすると以下の通りです。

- テキスト(英語)や画像からの動画生成が可能

- 一貫性を保った状態で、生成動画の延長も可能

- カメラの動き・角度・視点の直接操作にも対応

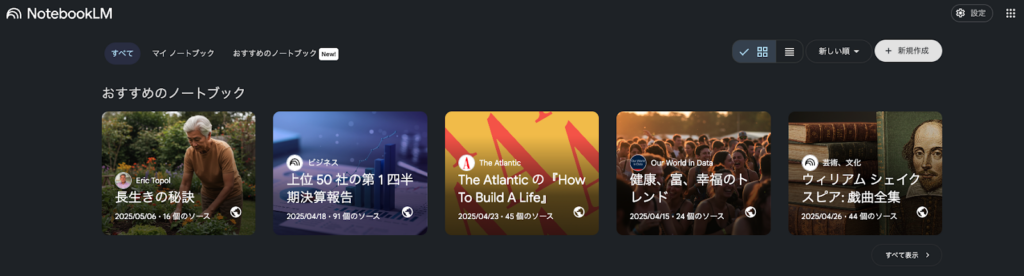

NotebookLM

NotebookLMは自分の好きなPDFやMP4などを読み込ませて解説してもらうことができるAIサービス。

資料をアップするだけで簡単にRAGを利用できるイメージです。

また、アップした資料をもとにマインドマップを作成したり、音声で読み上げてくれるため、情報の整理やインプットにはもってこいのツールですね。

無料プラン とGoogle AI Pro/Ultra の違いとは?

無料プランとGoogle AI Pro/Ultraの違いは、さまざまなサービスの利用上限量が大きいと感じます。

例えば無料プランである場合、ストレージは15GBのみですが、Google AI Proプランにすると2TB、Google AI Ultraプランにすると30TBのストレージを利用できます。

また、Gemini 2.5 ProやDeep Researchの利用数も異なっており、上位のプランになればなるだけ利用可能。

さらにGoogle AI Ultraプランでは、GoogleがリリースしたAIサービスに早期アクセスすることもできるため、誰よりも早く使うことができます。

自分自身、どのプランを選べばいいのかわからない、という方はFlowを使ってみたいか否かで判断するのがいいでしょう。Flowは無料プランでは利用できないため、ここを一つの判断軸にするのがおすすめ。

もしFlowは別に使わないよ、という場合には無料プランで十分かもしれません。ただし、Gemini 2.5 ProやDeep Researchをゴリゴリに活用する場合には、有料プランを検討した方が良いでしょう。

本記事執筆(2025年7月22日)時点で、Google AI Proプランは1ヶ月無料、Google AI Ultraは3ヶ月間約半額になっているので、1ヶ月だけGoogle AI Proを使ってみてそこまで活用しない場合には解約するでも良いと思います。

他のAIツールとの比較

GeminiとそのほかのAIツールでどのくらい、出力に差が出るのかを比較してみたいと思います。今回比較するのは、Gemini 2.5 ProとChatGPT 4o、Claude Sonnet 4です。入力するプロンプトは全て同じです。

「日本における過去30年間の経済成長の停滞を論理的かつMECEで回答してください。」です。

Gemini・ChatGPT

まずはGemini 2.5 Proの回答です。

出力結果はこちら

<contemplator>

さて、始めよう。日本における過去30年間の経済成長の停滞について、論理的かつMECE(モレなく、ダブりなく)で回答せよ、という問いだ。これは非常に重いテーマだ。「失われた30年」として知られるこの現象は、単一の原因で説明できるような単純なものではない。多くの要因が複雑に絡み合い、相互に影響しあってきたはずだ。だから、結論を急ぐのではなく、じっくりと、徹底的に探求していく必要がある。自己懐疑を忘れず、前提を疑いながら進めよう。

まず、問いの核心にある言葉を分解してみる。「経済成長の停滞」。これは具体的に何を指しているのか。一般的には実質GDP成長率の低迷だろう。1990年代初頭から、日本の成長率は他の先進国と比べて著しく低い水準で推移してきた。これは事実だ。では、なぜそうなったのか。その「なぜ」をMECEに分解する必要がある。

MECEなフレームワークをどう構築するか。経済学の基本に立ち返るのが定石だろう。経済成長、つまりGDPの成長は、供給サイドと需要サイドの両方から見ることができる。

供給サイドの視点:GDP = 生産要素の投入量 × 生産性

需要サイドの視点:GDP = 消費(C) + 投資(I) + 政府支出(G) + 純輸出(NX)

どちらを主軸に据えるべきか。供給サイドの要因(潜在成長率の低下)と需要サイドの要因(需要不足、デフレ)が鶏と卵のように絡み合っているのが、この問題の厄介なところだ。例えば、企業の投資不振は、需要不足の結果でもあり、供給能力(資本ストック)の伸び悩みの原因でもある。

ここで一つの決断が必要だ。MECEを厳密に適用するためには、まず一つの切り口で構造化し、その中で他の要因との関連性を記述するのが良いだろう。供給サイドからのアプローチ、つまり生産関数に基づく分解は、構造がクリアでMECEにしやすい。

GDP成長率 ≒ (労働投入量の増加率) + (資本投入量の増加率) + (全要素生産性(TFP)の上昇率)。

いや、もっと分かりやすい分解は、GDP = 労働投入量 × 労働生産性 だ。

ここからさらに分解していこう。

労働投入量 = 労働人口 × 一人当たり労働時間

労働生産性 = 資本装備率(労働者一人当たりの資本量)× TFP(技術進歩など)

よし、この供給サイドの分解を骨格にしよう。

停滞の要因を大きく二つに分ける。

生産要素投入の制約

生産性の伸び悩み

この二つの枠組みで、日本の30年間を解剖していく。そして、それぞれの要因を掘り下げる際に、需要サイドの問題(デフレ、バランスシート不況など)や政策対応がどのように影響したのかを紐付けていく。この方法なら、構造の論理性を保ちつつ、複雑な相互作用も描き出せるはずだ。

第一の柱:生産要素投入の制約

まず、生産活動の源泉である「人」と「モノ(資本)」の投入がどうなったかを見てみよう。

1-1. 労働投入量の減少

これは最も分かりやすく、動かしがたい要因だ。

労働投入量は、働いている人の数(就業者数)と、一人当たりの労働時間の掛け算で決まる。

まず、人の数。日本の生産年齢人口(15〜64歳)は1995年をピークに減少に転じた。これは少子高齢化という、非常に根深い社会構造の変化が原因だ。この人口動態の逆風は、経済成長にとって極めて強力なブレーキとなる。

もちろん、女性や高齢者の労働参加率は近年上昇している。これはポジティブな動きだ。しかし、この増加分は、生産年齢人口そのものの減少という大きな流れを完全に相殺するには至っていない。結果として、労働力の供給には常に下押し圧力がかかり続けている。

次に、労働時間。働き方改革の推進や、非正規雇用の割合増加に伴い、一人当たりの平均労働時間は減少傾向にある。これはワークライフバランスの改善という側面では望ましいことだが、GDPを押し上げる力としてはマイナスに作用する。

つまり、労働投入量という観点では、日本の経済成長は「量」の面で構造的なハンディキャップを背負っていることになる。これは議論の出発点として押さえておくべきだ。

1-2. 資本投入の停滞

次に「モノ」、つまり資本だ。工場、機械、設備、ソフトウェアといった資本ストックの伸びはどうだったか。

これもまた、停滞が顕著だ。バブル期には過剰とも言える設備投資が行われたが、その崩壊後、企業の投資意欲は劇的に冷え込んだ。資本ストックの伸び率は明らかに鈍化した。

なぜ企業は投資をしなくなったのか?ここが最初の深掘りポイントだ。

一つ目の仮説は、リチャード・クー氏が提唱した**「バランスシート不況」**だ。バブル崩壊で土地や株などの資産価格が暴落し、多くの企業が資産の部で巨額の含み損を、負債の部で過剰な借金を抱えた。企業経営の最優先課題が、成長のための投資ではなく、バランスシートを修復するための「借金返済」になった。利益が出ても、それを新規投資に回さず、ひたすら債務の圧縮に充てた。これが1990年代から2000年代前半にかけての日本企業を縛り付けた大きな足かせだった。

二つ目の仮説は、デフレの長期化だ。物価が持続的に下落するデフレは、経済の血液の流れを悪くする。名目金利がゼロ近くまで下がっても、物価がマイナスであれば、実質的な金利(名目金利 - インフレ率)はプラスのまま、しかも高止まりしてしまう。これは企業にとって借金の負担が実質的に重くなることを意味し、投資の採算性を悪化させる。さらに、「今日より明日の方がモノが安くなる」というデフレマインドが定着すると、消費者も企業も支出を先送りする。将来の売上増が見込めない中で、リスクを取って大規模な投資に踏み切る経営者は少ないだろう。

三つ目の仮説は、期待成長率の低下そのものだ。先に述べた人口減少という構造的な制約と、長期にわたるデフレの経験から、企業も国民も「日本はもう昔のようには成長できない」という諦めにも似た感覚を共有するようになった。成長期待が低ければ、当然、未来に向けた投資は手控えられる。

これらの要因が絡み合い、企業はリスク回避的な「守りの経営」に徹するようになった。稼いだ利益は投資や賃金に回さず、手元の現預金、いわゆる内部留保として積み上げる傾向が強まった。これは資本投入が停滞する直接的な証拠と言える。

ここまでで、生産要素(労働・資本)の投入が、量的に伸び悩んだ構図が見えてきた。しかし、話はここで終わらない。むしろ、より深刻なのは次の問題かもしれない。

第二の柱:生産性の伸び悩み

経済成長の本質は、投入した資源からどれだけ多くの価値を生み出せるか、つまり「生産性」の向上にある。日本の問題は、この生産性の伸びが著しく鈍化したことだ。労働生産性を分解して考えてみよう。

2-1. 資本深化の停滞

労働生産性を高める一つの方法は、労働者一人ひとりが使う道具(資本)をより高性能に、より多くすることだ。これを「資本深化」という。例えば、手作業を最新のロボットに置き換えれば、一人当たりの生産量は格段に上がる。

しかし、先ほど見たように、日本では企業の設備投資そのものが停滞した。その結果、労働者一人当たりの資本ストック(資本装備率)の伸びも鈍化してしまった。古い設備を使い続け、IT化やデジタル化への投資も十分に進まなかった。これが生産性向上の足を引っ張ったのは間違いない。これは「1-2. 資本投入の停滞」と表裏一体の問題だ。

2-2. 全要素生産性(TFP)の伸び悩み

ここが最も根深く、複雑な問題の核心部だ。TFPとは、労働や資本の投入量だけでは説明できない生産性の上昇分を指す。具体的には、技術進歩、イノベーション、経営の効率性、資源配分の効率性など、いわば「経済の質の高さ」を示す指標だ。日本の長期停滞は、このTFPの伸び悩みによって決定づけられたと言っても過言ではない。

では、なぜTFPは伸び悩んだのか?MECEを意識して、複数の切り口から探求してみよう。

a) 経済の新陳代謝の欠如

健全な経済とは、生産性の低い古い企業が退場し、生産性の高い新しい企業が参入・成長することで、経済全体の効率性が高まっていくものだ。しかし、日本ではこの新陳代謝、企業のダイナミズムが著しく低下した。

その象徴が**「ゾンビ企業」**の存在だ。バブル崩壊後、本来であれば市場から淘汰されるべき赤字続きの非効率な企業が、金融機関による安易な追い貸し(いわゆる「もたれ合い」の構造)や、政府の雇用維持を目的としたセーフティネットによって延命されてしまった。金融危機や大量失業を防ぐという短期的視点での政策判断が、長期的には貴重な資本や労働力を非効率な分野に縛り付け、成長分野への資源移動を妨げるという副作用を生んだ。

開業率・廃業率が欧米諸国に比べて低いことも、新陳代謝の低さを示している。イノベーションの担い手となるはずのスタートアップが生まれにくく、育ちにくい環境だったと言える。

b) 労働市場の硬直性

資源配分の非効率性は、資本だけでなく労働の面でも見られる。日本の伝統的な雇用慣行である終身雇用や年功序列は、従業員の安定と企業への忠誠心という利点を持つ一方で、産業構造の変化に対応した柔軟な労働力移動を阻害する。

衰退産業から成長産業へ、人がスムーズに動けない。企業も、一度正社員として採用すると解雇が難しいため、新規採用に慎重になる。その結果、調整弁として非正規雇用が増加した。しかし、非正規雇用者は企業内での十分な教育訓練(OJT)の機会を得にくく、スキルアップが難しい。これが国全体の生産性向上を抑制する一因となった。

また、変化の速い時代に必要なスキル(特にデジタルスキル)と、労働者が持つスキルとの間にスキルミスマッチが生じ、人材という資源が有効に活用されていない状況も生まれている。

c) イノベーション・エコシステムの機能不全

TFPの源泉はイノベーションだ。しかし、日本のイノベーションを生み出す仕組み(エコシステム)がうまく機能しなくなった。

まず、デジタル・トランスフォーメーション(DX)の決定的な遅れ。多くの企業で、個別の業務プロセスはデジタル化されていても、組織全体や企業間を横断するような抜本的な変革は進まなかった。ハンコ文化や対面での会議、複雑な階層構造といったアナログな慣習が根強く残り、効率化を阻んでいる。経営層のデジタルに対する理解不足も深刻な課題だ。

研究開発(R&D)も問題だ。日本のR&D投資額は対GDP比で見ると世界トップクラスだ。しかし、その投資が、革新的な新製品や新事業に結びついていない。「技術はあっても、儲ける仕組みがない」としばしば言われる。既存技術の改良(漸進的イノベーション)に偏り、市場そのものを創造するような破壊的イノベーションが生まれにくくなっている。

そして、イノベーションの担い手であるスタートアップを支えるリスクマネーの循環が弱い。ベンチャーキャピタル市場の規模は米国などと比べて小さく、失敗を許容し、挑戦を促す社会的な土壌も十分に醸成されていない。

d) グローバル化への最適化の遅れ

30年の間に世界経済は大きく変わった。しかし、日本はグローバル化の潮流にうまく乗り切れなかった側面がある。

一つは、対内直接投資の少なさだ。海外から優れた技術や経営ノウハウを持つ企業が日本に参入することは、国内企業に健全な競争圧力をもたらし、経済全体の生産性を高める効果がある。しかし、日本は言語の壁、独特な商慣行、複雑な規制などが障壁となり、海外からの投資を十分に呼び込めていない。

また、日本の製造業はかつて世界を席巻したが、国内市場に最適化しすぎた製品・サービス(ガラパゴス化)が、グローバルな競争力を失う一因となった。

統合と結論

ここまで、供給サイドのフレームワークに沿って要因を分解してきた。最後に、これらを統合し、全体像を再構築しよう。

日本の「失われた30年」は、単一の病ではなく、複数の病状が絡み合った**「複合的疾患」**だ。

発端: バブル崩壊という巨大なショック。これが企業のバランスシートを破壊し、経済全体の需要を蒸発させ、デフレという慢性病を引き起こした。

第一の悪循環(デフレ・スパイラル): デフレと需要不足が、企業の投資と消費を抑制し、それがさらに需要不足とデフレを深刻化させるという悪循環に陥った。これが資本投入の停滞と資本深化の停滞を招いた。

構造的問題の露呈: このマクロ経済環境の悪化が、日本経済がもともと抱えていた構造的な脆弱性を白日の下に晒した。人口減少という逆風が成長の天井を低くし、硬直的な労働市場と低い新陳代謝が、経済の柔軟性と効率性を奪った。

第二の悪循環(生産性停滞の罠): 資源配分の非効率性とイノベーションの停滞がTFPの伸びを抑制し、企業の収益力を低下させた。収益が上がらなければ賃金も上がらず、消費も盛り上がらない。成長期待も高まらず、企業はますますリスクを取らなくなる。この悪循環が、経済を低位安定(あるいは停滞)の状態に固定化させてしまった。

政策の限界: 政府・日銀は、金融緩和や財政出動といった政策を繰り返したが、これらは主に需要不足という「症状」に対する対症療法であり、生産性の低迷という「病根」にメスを入れる構造改革は、既得権益の抵抗もあり、不十分に終わった。

このように、需要サイドの問題と供給サイドの問題が相互に原因と結果となり、長期にわたる停滞のメカニズムを形成した。MECEの枠組みで整理すると、停滞は「生産要素投入の制約」と「生産性の伸び悩み」という二つの側面から説明できるが、その根底には、これら二つを結びつけ、悪化させ続ける複雑なフィードバック・ループが存在するのである。これが私の探求の末にたどり着いた見解だ。

</contemplator>

### 最終的な回答

日本における過去30年間の経済成長の停滞(「失われた30年」)は、単一の原因ではなく、複数の要因が相互に作用し合う複合的な問題です。その構造を論理的かつMECE(モレなく、ダブりなく)に分析すると、以下のようになります。

経済成長を供給サイドから「①生産要素投入」と「②生産性」に分解し、それぞれの停滞要因を明らかにします。その背景には、バブル崩壊後の需要不足とデフレというマクロ経済環境の悪化が深く関わっています。

1. 生産要素投入の量的制約

経済活動の源泉である労働力と資本の投入量が、構造的に伸び悩みました。

1-1. 労働投入量の減少

人口動態: 少子高齢化により、生産年齢人口(15~64歳)が1995年をピークに減少に転じ、労働力の供給に構造的な制約が生じました。

労働時間: 働き方改革や非正規雇用の増加により、一人当たりの平均労働時間が減少し、労働投入量を下押ししました。

1-2. 資本投入の停滞

企業の投資抑制: バブル崩壊後の企業の設備投資は長期にわたり低迷し、経済全体の資本ストックの伸びが鈍化しました。この背景には以下の要因があります。

バランスシート不況: 企業が資産価格下落で毀損した財務体質の改善(負債返済)を優先し、新規投資を手控えました。

デフレの長期化: 実質金利の高止まりと将来の売上への悲観が、投資意欲を減退させました。

低成長期待: 人口減少などを背景に国内市場の成長が見込めなくなり、企業がリスク回避的な「守りの経営」に転じ、内部留保を積み上げました。

2. 生産性の伸び悩み

投入した資源から価値を生み出す効率性、すなわち生産性の上昇が著しく鈍化しました。これが日本の長期停滞における最も深刻な問題です。

2-1. 資本深化の停滞

上記の「資本投入の停滞」の結果、労働者一人当たりの資本量(資本装備率)の向上が滞りました。IT化や設備の更新が遅れ、労働生産性の伸びを直接的に抑制しました。

2-2. 全要素生産性(TFP)の伸び悩み

技術進歩や資源配分の効率性を示すTFPが伸び悩みました。その要因は多岐にわたります。

a. 経済の新陳代謝の欠如: 生産性の低い「ゾンビ企業」が金融支援などで延命され、資本や労働力が成長分野へ移動するのを妨げました。開業率・廃業率も低く、経済のダイナミズムが失われました。

b. 労働市場の硬直性: 終身雇用などの慣行が産業構造の変化に対応した柔軟な労働力移動を阻害し、スキルミスマッチを発生させました。

c. イノベーションの停滞: デジタル・トランスフォーメーション(DX)の遅れ、研究開発の成果が事業に結びつかない問題、破壊的イノベーションの欠如が顕著になりました。

d. グローバル化への対応の遅れ: 対内直接投資が低水準に留まり、海外からの新しい技術や経営ノウハウの導入が限定的でした。

結論:複合的要因による悪循環

日本の長期停滞は、バブル崩壊後の**「需要不足とデフレ」が引き金となり、企業の「投資・賃金抑制」を招いたことから始まりました。このマクロ経済環境の悪化が、「人口減少」という構造的制約や、「新陳代謝の欠如」「労働市場の硬直性」といった日本経済が抱える供給サイドの脆弱性と結びつき、「生産性の伸び悩み」**を深刻化させました。

そして、「生産性の低迷が低成長期待を生み、それが更なる投資抑制につながる」という悪循環が定着し、経済全体が長期的な停滞から抜け出せない状況に陥ったのです。金融緩和や財政出動といった政策対応も、この複雑に絡み合った構造問題を根本的に解決するには至りませんでした。次にChatGPT 4oの回答がこちら。

出力結果はこちら

<contemplator>

日本経済の過去30年間(1990年代〜2020年代初頭)の成長停滞について、論理的かつMECE(Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive:漏れなくダブりなく)に整理するには、まず「経済成長の停滞とは何か」を定義した上で、それを引き起こした要因群をMECEに分類し、可能な因果関係の構造を捉え直す必要がある。結論を急がず、現象の分解から始めよう。

---

## 【定義】経済成長の停滞とは何か?

まず、現象を定義する:

* **名目GDP成長率の鈍化**(特に先進国比較で見劣り)

* **実質GDPの横ばい・緩やかな伸び**

* **一人当たり所得の停滞**

* **物価の低迷(デフレ傾向)**

* **潜在成長率の低下**

* **投資・消費の低調**

* **労働生産性の伸び悩み**

これらは、内的・外的要因が複合的に絡む構造的停滞と捉えるべきだ。

---

## 【MECE分類】停滞の構造要因(漏れなくダブりなく)

以下の5つの独立した要因群に分類できる。

---

### A. **人口・労働構造要因**

* **少子高齢化と人口減少**

→ 生産年齢人口の縮小によりGDPの伸びにブレーキ

→ 高齢者比率増により医療・社会保障費が増加(財政圧迫)

* **女性・高齢者の労働力活用の遅れ**

→ 労働参加率の潜在力が十分活かされず

* **移民政策の制限的運用**

→ 外部からの労働力・需要の注入が限定的

---

### B. **マクロ経済政策要因**

* **デフレマインドの定着**

→ 企業・家計の支出抑制、賃金抑制、物価上昇の期待が消失

* **金融政策の限界**(いわゆる「流動性の罠」)

→ 金利がゼロ近傍でも貸出・投資に結びつかず

* **財政政策の硬直性**

→ 財政赤字・国債残高増加により積極財政が難化

---

### C. **企業行動・産業構造要因**

* **過剰設備・過剰債務の長期清算(1990年代バブル崩壊後)**

→ 設備投資や新規雇用が抑制された

* **新陳代謝の低さ(企業の入れ替わりの乏しさ)**

→ ゾンビ企業の延命により生産性向上が進まない

* **スタートアップ不在・イノベーションの欠如**

→ IT・バイオなど新産業での台頭が弱い

* **賃金上昇を抑制する内部留保傾向**

→ 消費需要の回復を阻害

---

### D. **制度・規制・ガバナンス要因**

* **硬直的な雇用慣行・終身雇用制**

→ 労働移動の阻害、人的資源の最適配分が困難

* **規制改革の遅れ(医療・農業・教育など)**

→ 成長分野の市場開放が不十分

* **企業統治の脆弱さ**

→ 株主資本主義が定着せず、経営の効率化インセンティブが低い

* **行政と産業界の癒着構造**(いわゆる「護送船団方式」の残存)

→ 競争促進メカニズムが働かない

---

### E. **外的要因・国際環境**

* **中国・アジア諸国の台頭による競争激化**

→ 価格競争・製造業の空洞化

* **地政学的リスク(貿易摩擦・為替変動など)**

→ 輸出依存型モデルの脆弱性が露呈

* **グローバル化による低価格圧力**

→ 国内物価の上昇が抑制され、デフレ環境を助長

---

## 【因果構造】なぜこれらが複雑に絡み、成長を阻害したか?

* **90年代初頭のバブル崩壊**が「失われた10年」の起点となり、金融機関の貸し渋りと不良債権問題が長期化。これが企業行動の保守化とデフレマインドを強めた。

* 同時に**人口動態の変化**が始まり、長期的な需要の萎縮と高齢化コストの増大が不可避となった。

* 政策は対応を試みるも、**制度疲労と実行力の欠如**により、根本的な転換(第3の矢=成長戦略)が実現せず。

* 一方で、グローバル経済における**新興国の急成長**と比較して、日本は「内向き・変化への抵抗」が目立ち、産業転換が遅れた。

* 結果として、\*\*供給力(生産性)と需要(消費・投資)\*\*の両面で構造的制約が蓄積された。

---

## 【まとめ:30年間の停滞は“多因子・多層構造”】

> 日本の経済停滞は、単一の要因によるものではなく、**人口動態、政策対応、産業構造、制度の硬直性、国際競争**といった複数の要因が**連鎖的に・累積的に**作用した「複合不全」状態といえる。

---

## 【補足:近年の兆しと可能性】

* **女性・高齢者の労働参加の増加**

* **スタートアップ支援策の拡充**

* **地方創生・観光需要の高まり**

* **GX・DX分野への注力**

* **人口減少を前提とした「質的成長」への転換**

これらは、遅きに失した側面はあるが、日本経済の転換点を見出す萌芽である。

</contemplator>Gemini・Claude

Geminiの回答は先ほどと同様なので、ここでは割愛します。

Claude Sonnet 4の回答はこちら。

出力結果はこちら

<contemplator>

日本の経済成長停滞について考えてみよう。まず、何から始めるべきだろうか?

30年間という期間設定を考えると、1990年代初頭から現在までということになる。1991年のバブル崩壊が起点として妥当だろうか。でも、なぜその時期なのか?バブル崩壊が本当に停滞の始まりなのか、それとも単なる象徴的な出来事なのか?

実際の成長率データを思い浮かべてみよう。1980年代の日本は年平均4-5%成長していた。しかし1990年代以降は1%台前半、時にはマイナス成長も経験している。これは確実に「停滞」と呼べる現象だ。

でも「停滞の要因」を論理的に整理するには、まず停滞とは何かを定義する必要がある。単に成長率が低いことなのか?それとも潜在成長力の低下なのか?

潜在成長力という観点で考えてみよう。経済成長は基本的に以下の要素で決まる:

- 労働力の量と質

- 資本の蓄積

- 全要素生産性(技術進歩)

これをフレームワークとして使えるだろうか?でも、これだけでは表面的すぎるかもしれない。

もう少し構造的に考えてみよう。経済成長の停滞要因を以下のように分類できるのではないか:

1. 構造的要因(長期的・根本的)

2. 制度的要因(政策・規制・慣行)

3. 循環的要因(短期的・一時的)

4. 外部環境要因(国際情勢・技術変化)

いや、待て。これでMECEになっているだろうか?構造的要因と制度的要因は重複する部分がありそうだ。人口減少は構造的だが、移民政策は制度的。でも移民政策の結果としての人口動態は構造的とも言える...

別のアプローチを試してみよう。供給サイドと需要サイドに分けてはどうか?

供給サイド要因:

- 人口動態の変化

- 資本蓄積の鈍化

- 技術革新の停滞

- 労働生産性の低下

需要サイド要因:

- 消費の低迷

- 投資の減少

- 輸出競争力の低下

- デフレーション

でも、これも単純化しすぎているかもしれない。供給と需要は相互に影響し合う。例えば、人口減少は供給サイドの労働力減少でもあるが、同時に需要サイドの消費減少でもある。

もっと根本的に考えてみよう。日本経済の停滞は本当に1990年代から始まったのか?

実は、1970年代のオイルショック後から成長率は既に鈍化していた。高度成長期(1960年代)の10%成長から、1970年代後半には4-5%に下がっていた。そう考えると、1990年代の停滞は長期トレンドの一部とも見える。

しかし、1990年代以降の停滞には明確な特徴がある:

- デフレーションの長期化

- 金融システムの機能不全

- ゾンビ企業の温存

- 政策の有効性低下

これらは1970年代の成長鈍化とは質的に異なる現象だ。

バブル崩壊から考えてみよう。なぜバブルが発生し、なぜその崩壊が長期停滞につながったのか?

バブル発生要因:

- 金融緩和政策

- 土地神話

- 金融自由化の副作用

- 国際的な資本移動の活発化

バブル崩壊の影響:

- 不良債権問題

- 資産効果の逆転

- 金融仲介機能の低下

- 企業・家計のバランスシート調整

でも、なぜ他国はバブル崩壊から比較的早く回復したのに、日本は30年も停滞が続いているのか?

ここで比較の視点を入れてみよう。韓国は1997年のアジア通貨危機後、痛みを伴う構造改革を実施し、成長軌道に復帰した。アメリカも2008年の金融危機後、積極的な金融・財政政策で回復した。

日本が異なっていた点は何か?

- 構造改革の遅れ

- 既得権益の温存

- 漸進主義的な政策アプローチ

- 社会的安定の重視

これは文化的・制度的な要因かもしれない。日本的経営、終身雇用、メインバンク制度など、高度成長期には機能した制度が、環境変化に適応できなくなった。

でも、制度論だけでは不十分だろう。もっと具体的な政策の失敗もあったはずだ。

金融政策を見てみよう:

- 1990年代前半の金利引き上げ

- ゼロ金利政策の導入遅れ

- 量的緩和の効果限定

- デフレ期待の定着

財政政策:

- 景気刺激策の効果の限定性

- 財政再建と景気刺激の両立困難

- 公共投資の非効率性

- 社会保障費の増大

構造政策:

- 規制緩和の進展の遅れ

- 労働市場の硬直性

- 新陳代謝の阻害

- イノベーション政策の不備

でも、これでもまだ断片的だ。もっと統合的な視点が必要だろう。

実は、日本の停滞は単一の原因ではなく、複数の要因が相互に作用して生まれた「悪循環」として理解すべきかもしれない。

悪循環のメカニズム:

バブル崩壊→不良債権→金融機能低下→投資減少→需要不足→デフレ→実質金利上昇→さらなる投資減少...

この悪循環を断ち切るには、複数の政策を同時に実行する必要があったが、政治的・社会的制約がそれを困難にした。

でも、人口動態の影響も無視できない。1990年代後半から生産年齢人口が減少し始めた。これは:

- 労働力の量的減少

- 消費需要の減少

- 社会保障費の増大

- 財政悪化

を同時に引き起こした。

技術革新の観点はどうか?1990年代はIT革命の時代だったが、日本はこの波に乗り遅れた。なぜか?

- 既存産業への依存

- リスク回避的な企業文化

- 人材の流動性の低さ

- ベンチャー生態系の未発達

グローバル化の影響も考えるべきだろう。中国・韓国などの追い上げにより、製造業の比較優位が失われた。サービス業の生産性が低いまま放置されたことも問題だった。

ここで一度整理してみよう。MECEな分類として以下はどうか?

【内部要因】

A. 構造的要因

- 人口動態の変化

- 産業構造の硬直性

- 社会制度の不適応

B. 政策要因

- 金融政策の失敗

- 財政政策の限界

- 構造改革の遅れ

【外部要因】

C. 国際環境の変化

- グローバル化の進展

- 技術革命への適応遅れ

- 新興国の台頭

でも、これでもまだ不完全だ。例えば「社会制度の不適応」と「構造改革の遅れ」は重複している。

別のアプローチを試してみよう。時系列で整理してはどうか?

【第1期:1990年代前半】バブル崩壊・調整期

- 資産価格の暴落

- 金融システムの動揺

- 不良債権の発生

【第2期:1990年代後半】不良債権処理・デフレ突入期

- 金融機関の破綻

- デフレーションの開始

- 雇用不安の高まり

【第3期:2000年代】構造改革・ゼロ金利政策期

- 小泉構造改革

- 量的緩和政策

- 輸出主導回復

【第4期:2010年代以降】アベノミクス・人口減少本格化期

- 異次元金融緩和

- 生産年齢人口減少の加速

- 財政制約の深刻化

しかし、時系列整理では「なぜ停滞したか」という因果関係が見えにくい。

もう一度、根本的な問いに戻ろう。なぜ日本だけが長期停滞に陥ったのか?

実は、「日本だけ」という前提も疑問だ。他の先進国も成長率は長期的に低下傾向にある。しかし、日本の特殊性は:

- デフレの長期化

- 名目成長率の異常な低さ

- 政策の有効性の低下

にある。

この特殊性の原因を考えてみよう。

制度的慣性の強さ:日本の制度は安定性を重視し、急激な変化を避ける。これは安定期には長所だが、構造変化期には短所となる。

合意形成システムの限界:多数の利害関係者との調整を重視するため、迅速な意思決定が困難。

リスク回避的文化:失敗を許容しない文化が、必要な創造的破壊を阻害。

既得権益の強固さ:既存の制度や産業構造を変えることに対する抵抗が強い。

でも、これらの文化論・制度論だけでは説明として不十分かもしれない。もっと経済理論的な説明も必要だろう。

流動性の罠:名目金利がゼロに近づくと、金融政策の効果が限定的になる。

デフレ・スパイラル:物価下落→実質金利上昇→投資減少→需要不足→さらなる物価下落

バランスシート・リセッション:債務圧縮が優先され、金利低下でも借入・投資が増えない

これらの理論は日本の経験と一致している。

でも、なぜこれらの現象が日本で特に顕著だったのか?初期条件の違いがあったのだろうか?

バブル期の過剰債務:他国より債務比率が高かった可能性

土地担保金融システム:土地価格下落の影響が甚大

間接金融中心:銀行経由の資金配分が機能不全

これらが相互に作用して、通常の景気循環を超えた長期停滞を生み出した。

ここで改めてMECEな整理を試みよう。経済成長の決定要因から逆算してみる。

成長率 = 労働投入 + 資本投入 + 全要素生産性

【労働投入の減少】

- 人口減少・高齢化

- 労働参加率の低下(特に女性・高齢者)

- 労働時間の短縮

【資本投入の減少】

- 企業投資の低迷

- 公共投資の削減

- 設備の老朽化

【全要素生産性の停滞】

- 技術革新の遅れ

- 経営効率の低下

- 資源配分の非効率性

これらの背景要因として:

【制度・政策要因】

- 金融政策の限界

- 財政政策の制約

- 構造改革の不十分

【社会・文化要因】

- リスク回避志向

- 既得権益の抵抗

- 合意形成の困難

【国際環境要因】

- グローバル競争の激化

- 技術変化の加速

- 新興国の台頭

でも、これでもまだ因果関係が明確でない。各要因がどう相互作用したかが重要だ。

中核的なメカニズムを考えてみよう:

1. バブル崩壊により金融システムが機能不全に陥った

2. 企業・家計のバランスシート調整により需要が低迷した

3. 需要不足によりデフレが発生・定着した

4. デフレにより実質金利が上昇し、投資がさらに減少した

5. 投資減少により生産性向上が停滞した

6. 人口減少が需要減少を加速させた

7. 政策対応が不十分または遅延した

8. 制度的慣性により必要な構造変化が進まなかった

これらが悪循環を形成し、長期停滞が持続した。

でも、まだ疑問が残る。なぜ政策対応が不十分だったのか?なぜ構造変化が進まなかったのか?

政治経済学的な要因も考える必要がある:

【政治システムの問題】

- 短期的視点の政治サイクル

- 利益集団の影響力

- 官僚機構の保守性

【社会システムの問題】

- 変化への抵抗

- 集団主義的価値観

- 失敗への不寛容

これらが改革を阻害し、停滞を長期化させた。

国際比較の視点も重要だ。なぜ他国は類似の危機から回復できたのか?

アメリカ:市場メカニズムの活用、迅速な政策対応

韓国:構造改革の断行、外圧の活用

北欧諸国:社会保障制度の改革、技術革新

日本の特殊性:漸進主義、社会安定重視、合意形成重視

これらの違いが回復速度の差を生んだ。

でも、最近のデータを見ると、日本経済にも変化の兆しがある:

- 企業収益の改善

- 雇用情勢の好転

- インバウンド需要の拡大

- デジタル化の進展

これらは停滞からの脱却を示唆しているのだろうか?

しかし、構造的問題は依然として残っている:

- 人口減少の加速

- 財政状況の悪化

- 生産性の低迷

- 国際競争力の低下

単純な景気回復と構造的改善は区別すべきだろう。

最終的に、日本の長期停滞は単一の原因ではなく、複数の要因が相互作用した複合的現象として理解すべきだ。そして、その解決には時間がかかることを認識する必要がある。

MECE的な整理として、以下のフレームワークが適切かもしれない:

【直接的要因】(What)

- 需要の長期低迷

- 供給能力の停滞

- 金融システムの機能不全

【構造的要因】(Why - 根本原因)

- 人口動態の変化

- 産業構造の硬直性

- 制度・慣行の不適応

【政策対応要因】(How - 対応の問題)

- 金融政策の限界

- 財政政策の制約

- 構造政策の不備

【外部環境要因】(When/Where - 環境変化)

- グローバル化の進展

- 技術革新の加速

- 地政学的変化

これらが相互作用して長期停滞を生み出した、と整理できるだろう。

</contemplator>

日本における過去30年間の経済成長停滞について、論理的かつMECE(Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive)な分析を行います。

## 停滞の全体像

1990年代初頭のバブル崩壊以降、日本の実質GDP成長率は年平均1%程度と、1980年代の4-5%成長から大幅に低下しました。この停滞は単一の原因ではなく、複数の要因が相互作用した複合的現象です。

## MECE分析フレームワーク

### 【構造的要因】- 長期的・根本的変化

**人口動態の変化**

- 1990年代後半から生産年齢人口が減少開始

- 少子高齢化による労働供給の量的・質的変化

- 消費需要の構造的減少と社会保障費増大

**産業構造の硬直性**

- 製造業中心の経済構造から脱却できず

- サービス業の生産性が先進国中最低水準

- 新陳代謝の機能不全によるゾンビ企業の温存

**制度・慣行の環境不適応**

- 終身雇用制・年功序列制による労働市場の硬直性

- メインバンク制度の機能低下

- リスク回避的企業文化による創造的破壊の阻害

### 【金融・財政政策要因】- 政策対応の問題

**金融政策の限界**

- バブル崩壊後の金利引き上げによる景気悪化

- ゼロ金利政策導入の遅れ

- 量的緩和政策の効果限定(流動性の罠)

- デフレ期待の定着と実質金利上昇

**財政政策の制約**

- 景気刺激と財政再建の政策矛盾

- 公共投資の効率性低下

- 急速な高齢化による社会保障費増大

- 財政余地の縮小による政策選択肢の限定

**構造改革の不備**

- 規制緩和の進展遅延

- 既得権益層の抵抗による改革阻害

- 労働市場改革の不徹底

- 競争促進政策の限界

### 【需給バランス要因】- 循環的・持続的変化

**需要側の長期低迷**

- バランスシート調整による企業投資の減少

- 将来不安による家計消費の抑制

- デフレ期待による消費・投資の先送り

- 輸出競争力低下による外需減少

**供給側の成長力低下**

- 設備投資減少による資本ストック伸び率低下

- R&D投資の停滞による技術革新の遅れ

- 全要素生産性(TFP)成長率の大幅鈍化

- 人的資本蓄積の停滞

### 【外部環境要因】- 国際的変化への適応

**グローバル競争の激化**

- 中国・韓国等新興国の追い上げ

- 製造業における比較優位の喪失

- サプライチェーンの国際分業進展

**技術革命への適応遅れ**

- IT革命への対応不足

- デジタル化・DXの遅延

- ベンチャー生態系の未発達

- 人材流動性の低さによるイノベーション阻害

## 相互作用メカニズム

これらの要因は独立しているのではなく、以下のような悪循環を形成しました:

**デフレ・スパイラル**:需要不足→物価下落→実質金利上昇→投資減少→さらなる需要不足

**金融仲介機能の低下**:不良債権増大→金融機関の貸出能力低下→投資資金供給不足→経済活動停滞

**構造変化の阻害**:既得権益の抵抗→必要な改革の遅延→競争力低下→さらなる停滞

## 国際比較からの示唆

韓国(1997年危機後の迅速な構造改革)やアメリカ(2008年危機後の積極的政策対応)と比較すると、日本の特徴は:

- 漸進主義的アプローチ

- 社会的安定の過度な重視

- 合意形成システムの意思決定速度の遅さ

## 結論

日本の30年間の経済停滞は、バブル崩壊を契機として、構造的要因・政策要因・需給要因・外部環境要因が複合的に作用した結果です。特に、人口減少という不可逆的変化と、制度の環境適応力不足が停滞を長期化させました。脱却には、生産性向上・労働参加促進・イノベーション創出を軸とした包括的な構造改革が不可欠です。ChatGPT、Claudeともにカスタム指示をオンにしているので、Gemini 2.5 Proもsystem instructionを変更しています。

ChatGPT Plusとの比較

生成AIと言えばChatGPTが代名詞になりつつあるかと思いますが、ChatGPTにも課金プランがあります。個人で利用する場合にはChatGPT Plusを利用されている方が多いのではないでしょうか。

では、ChatGPT PlusとGoogle AI ProもしくはUltra、どちらが実用ベースで良いのでしょう。

動画生成やDeep Researchをたくさん使いたい、NotebookLMを使い倒したい場合にはGoogle AI Pro/Ultraの利用を検討するのが良いでしょう。一方で、それらをそこまで使う予定がない場合には、ChatGPT Plusで十分賄える可能性もあります。

Google AI Pro/Ultraの使い方

Google AI Pro/Ultraともに下記からサブスクを登録すればOKです。

上記URLにアクセスすると、画像のような画面が表示されますので「使ってみる」をクリックすると下記のページに遷移します。

使用したいプランを選択してサブスク登録すればOKです。

なお、生成AIの法人利用方法について詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

Google AI Pro/Ultraのマルチモーダル機能で仕事を効率化しよう

GeminiはマルチモーダルAIです。テキスト・画像・動画・音楽・コードといった、複数のモード間でのやり取りに対応しており、より複雑なタスクをこなせるように設計されています。

Geminiは以下3つのサイズに分かれています。

- Gemini Ultra

- Gemini Pro

- Gemini Nano

Geminiのモデルそれぞれに特徴があり、用途に応じて使い分けることで業務効率化などに活用することができます。

また、Google AI Pro/Ultraにはテキスト生成を行うGeminiだけでなく、Flowなどのテキスト生成以外のAIサービスも含まれているので、他社のテキスト生成AIから乗り換えを検討している場合にはテキスト生成AI以外にも使いたいかどうかも判断ポイントにすると良いでしょう。

よくある質問

最後に

いかがでしたでしょうか?

Google AI Pro/Ultraの導入や活用方法にお悩みの方へ。あなたの目的に合ったプラン選びを、無料でご相談いただけます。

株式会社WEELは、自社・業務特化の効果が出るAIプロダクト開発が強みです!

開発実績として、

・新規事業室での「リサーチ」「分析」「事業計画検討」を70%自動化するAIエージェント

・社内お問い合わせの1次回答を自動化するRAG型のチャットボット

・過去事例や最新情報を加味して、10秒で記事のたたき台を作成できるAIプロダクト

・お客様からのメール対応の工数を80%削減したAIメール

・サーバーやAI PCを活用したオンプレでの生成AI活用

・生徒の感情や学習状況を踏まえ、勉強をアシストするAIアシスタント

などの開発実績がございます。

生成AIを活用したプロダクト開発の支援内容は、以下のページでも詳しくご覧いただけます。

➡︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。

まずは、「無料相談」にてご相談を承っておりますので、ご興味がある方はぜひご連絡ください。

➡︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

「生成AIを社内で活用したい」「生成AIの事業をやっていきたい」という方に向けて、通勤時間に読めるメルマガを配信しています。

最新のAI情報を日本最速で受け取りたい方は、以下からご登録ください。

また、弊社紹介資料もご用意しておりますので、併せてご確認ください。