【簡単】ChatGPTを論文に活用する方法!論文作成のプロンプトや注意点を徹底解説

生成AIはさまざまな場面で活用できますが、とくに論文への活用もできることを知っているでしょうか。学術的な論文は専門的な単語が多く、読み書きのハードルが高いですが、生成AIを活用すればとても扱いやすくなります。

そこでこの記事では、ChatGPTを論文に活用する方法や、その際の注意点について解説します。論文の要約・解説・翻訳・校正など、さまざまな活用例を紹介していますので、生成AIで論文を読み書きしやすくしたいと考えている方はぜひ参考にしてください。

なお弊社では、生成AIの社内活用について無料相談を承っています。こちらからお気軽にご相談ください。

→無料相談で話を聞いてみる

\生成AIを活用して業務プロセスを自動化/

ChatGPTを活用した論文活用術

ChatGPTを活用した論文活用術としては、たとえば以下が挙げられます。

論文を

- 要約させる

- 解説させる

- 翻訳させる

- 校正させる

- 検索する

- 下書きする

です。

それぞれの使い方について、さらに詳しく見ていきましょう。

論文を要約させる

以下のようにChatGPTを使って、論文を要約させることができます。

要約することで、長い論文でも概要だけをすぐに把握することが可能です。論文を要約させるプロンプトとしては、以下のものが挙げられます。

- この論文の主要な結果を要約してください。

- この論文の研究テーマと結論を要約してください。

- この論文の研究背景・方法・結果・結論を網羅的に要約してください。

上記のように、論文のどの部分について要約してほしいのかを詳しく記載するのがおすすめです。ただし、ChatGPTでは入力できる文字数(トークン数)に制限があるため、テキスト形式では長い論文を入力できない場合もあります。

論文が長い場合は、PDFをそのままアップロードするか、セクションごとにテキストを分割して要約させ、それらの要約をさらに入力して全体の要約を作成してもらうなど、段階を踏むとよいでしょう。

論文を解説させる

ChatGPTを使って、以下のように論文を解説させることも可能です。

論文を解説させることで、読みづらい難解な論文をわかりやすく言い換えてもらうことができます。専門外分野の論文や、高度な知識が必要な論文を読む際に役立つでしょう。

実際にChatGPTに論文を解説させる際のポイントは、論文全体を読み込ませるだけでなく、難しいと感じるセクションをピンポイントで選ぶことです。また、以下のように具体的な質問を投げかけるとよいでしょう。

- この研究で使用されている統計手法の意味を教えてください。

- この実験結果が示すものを解説してください。

さらに、1度の解説だけでは理解が難しい場合も、回答を再度読み込ませて「さらにわかりやすく解説してください」「ほかの言葉に言い換えて解説してください」とすることでわかりやすくなります。

ただし、得られた情報の正確性を確認することも重要です。最終的な情報は、元の論文や他の情報源と照らし合わせるようにしましょう。

論文を翻訳させる

ChatGPTを使うことで論文を翻訳させることもできます。

ChatGPTはさまざまな言語に対応しているため、翻訳機能も注目されていますが、とくに専門的で難しい単語が多い論文の翻訳では真価を発揮します。

論文を翻訳する際のコツは、PDFで全体を読み込むのではなく、翻訳したいセクションを選んで入力することです。全文の翻訳も可能ですが、ChatGPTは長文の出力が苦手であるため、とくに重要なセクションや全体の概要、結論などに絞るとよいでしょう。

具体的なプロンプトとしては「この論文を日本語に翻訳してください」といった形で指示を出します。この方法を使うことで、異なる言語の論文を素早く読み取ることが可能ですが、場合によっては誤った翻訳がされる場合もあるため注意が必要です。

論文を校正させる

ChatGPTを使って、論文を校正させることも可能です。

ChatGPTは膨大な日本語を学習しているため、文章の校正を行うことで文書の質を高めたり、より良い表現を提案したりできます。

校正をさせる際は、校正を行いたい論文のセクションや段落を選びます。全文の校正も可能ですが、文章が長いと正確な出力ができない場合もあるため、とくに校正が必要な部分に焦点を当てると効率的です。

校正したいテキストをChatGPTに入力して「この文の文法をチェックしてください」や「もっと自然な表現に直してください」といった具体的な指示をしましょう。単なる文法的な誤りの修正だけでなく、より適切な語彙を知ることができるため、論文の品質向上につながります。

ただし、ChatGPTの提案する修正が必ずしも最適であるとは限りません。文法的な誤りが出力されてしまう場合や、論文の趣旨がずれてしまう場合もあるため注意が必要です。

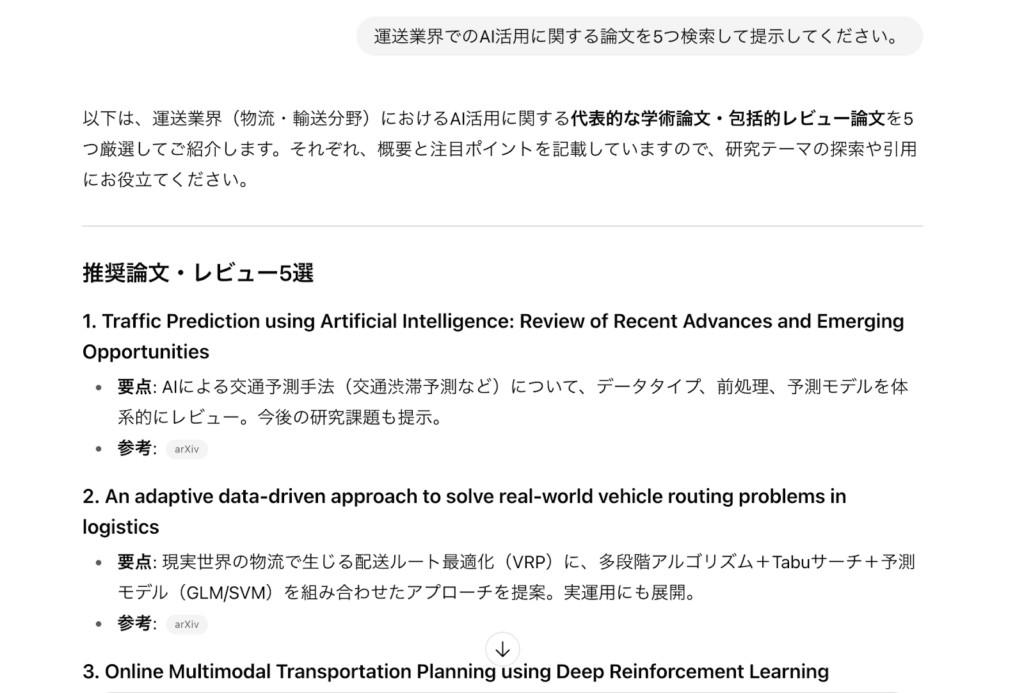

論文を検索する

ChatGPTには、インターネット上の情報を検索する機能も備わっているので、特定のトピックに沿った論文を検索することも可能です。

やり方は簡単で、調べたいジャンルの論文検索を指示するだけです。ChatGPTがWeb検索をした後、論文のタイトルやリンク、要点を整理して回答してくれます。

ただし、ChatGPTが検索してきた論文とその要点が一致しているとは限りません。必ずリンクをクリックして中身を参照したうえで、活用しましょう!

論文を下書きする

論文の作成をAIに丸投げするのは推奨しませんが、下書きの作成や情報の下調べには活用できます。

論文の下書きをする際は、最初に文字数を指定するのがおすすめです。文字数を指定しないと、膨大な文字数を出力する可能性があるため、修正が大変になる恐れがあります。

また、ChatGPTで作成した下書きをそのまま使うのは絶対にやめましょう。不正確な情報が紛れている可能性があるため、適宜ファクトチェックを行うことが大切です。

ChatGPTに論文を作成させる方法について詳しくは、本記事でも後術しています。

ChatGPTに論文を読ませる方法

ChatGPTに論文を読ませるには、基本的にはPDFファイルをそのままアップロードします。これは、一度に読み込める文章の量(トークン数)に制限があり、とくに長文となる論文をテキスト形式で読み込むのは難しいためです。PDFファイルに含まれるテキストは問題なく読み込めるため、この方法が最も簡単となっています。

ただし、翻訳や校正など、正確に文章を読み込みたい場合は、必要な部分だけをピンポイントでテキスト入力する方法がよいでしょう。

なお、ChatGPTよりも質が高いと噂のGoogle Geminiの論文活用術について詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください

ChatGPTにおける論文要約のやり方

ChatGPTにおける論文要約のやり方は、PDFファイルをアップロードして、プロンプトで要約の指示を出すだけです。基本的には、上記で紹介した論文を読ませる方法と同様の手順で要約が完了します。

また、以下のように要約の種類も指定できます。

- ポイント要約(箇条書きで主要な結論だけ欲しいとき)

- 構造化要約(序論・方法・結果・考察など論文の章立てに沿ったまとめ)

- 専門レベル調整(研究者向けの専門的要約/高校生でも理解できる平易な要約)

海外の論文であれば、英語を日本語に翻訳したうえで要約することも可能です。長文を読まずに概要だけ理解したい方は、ぜひChatGPTで論文を要約してみてください。

ChatGPTに論文を作成させる方法

ChatGPTは、論文の要約・解説・翻訳・校正など、さまざまな場面で活用できます。しかし、生成AIによる論文の作成は学会に禁止されている場合も多く、推奨されません。しかし、AIを活用して日本語で論文の下書きを効率的に作成することは可能です。

それでは、ChatGPTに論文の下書きを作成させるにはどのようなプロンプトを使えばよいのでしょうか。具体的には、指示内容に以下の要素を含めると効果的です。

- 論文のテーマ

- 論文のボリューム・文字数

- 論文の読者層

たとえば、以下のプロンプトで論文の下書きを作成してみました。

#命令:

あなたは、プロの研究者です。

以下の条件に従って、論文の下書きを作成してください。

#条件:

・テーマは「ChatGPTの論文への活用について」

・全体で10,000字程度

・小学生にもわかりやすく簡潔な文章にする

#出力文:出力結果は以下のとおりです。

「小学生にもわかりやすく」という指示を入れたことで、ChatGPTや論文の基本概念から説明されており、語彙もやさしくなっています。このように、読者層・ターゲットを指定することで構成や語彙のわかりやすさを調整しつつプロットを作成可能です。

また、出力された見出しをさらに入力すれば、より具体的な内容を下書きさせることもできます。

このようなプロンプトを使ってChatGPTへの入力を繰り返すことで、論文全体の下書きを作成することが可能です。

ChatGPTに論文を作成させる際の注意点

ChatGPTに論文の作成をさせる際にはいくつかの注意点があります。ここでは、ChatGPTを論文作成に活用するにあたって気をつけるべき以下2点を解説します。

- 学会や大学によってはAI作成の論文は禁止されている

- 下書きやサポート目的ならOK

学会や大学によってはAI作成の論文は禁止されている

多くの学術機関や学会では、AIによる論文作成が禁止されています。これは、AIが生成する内容が必ずしも最新の研究結果や正確な情報を反映していない可能性があるためです。また、学術的な倫理に関する懸念もあり、著者自身によるオリジナルな研究や考えが論文に反映されていなければならないと考えられています。

文法的・語彙的に不自然な表現が出力されてしまう場合もあるため、AIで作成した文章をそのまま論文に転用するのは難しいといえるでしょう。論文を公式に提出する前には、所属機関のガイドラインや規定を確認し、AIの使用が許可されているかどうかを確認することが不可欠です。

下書きやサポート目的ならOK

一方で、AIを利用した論文の下書き作成や、研究アイデアを整理する目的で使うことは受け入れられている場合もあります。このような利用方法では、AIを研究のサポートツールとして活用し、研究者自身の思考や分析を補助することが目的であるためです。

たとえば、論文のテーマについて執筆アイディアを得たり、研究の背景に関する情報を収集したりする使い方が考えられます。最終的な論文の内容については、研究者自身の責任で作成する必要がありますが、このような下書きにChatGPTを活用することで効率的な論文作成が可能です。

論文作成にAIを活用する際は、AIの出力を直接論文として使用しないようにしましょう。

論文検索では嘘の情報も表示される

ChatGPTを用いて論文検索を行うと、実際には存在しない論文や著者名を生成してしまう場合があります。これは「ハルシネーション」と呼ばれる現象で、AIがそれらしい情報を補完してしまうことに起因します。

検索の段階で参考になりそうなタイトルが見つかったとしても、実際には実在しないケースがあるため注意が必要です。

特に、論文作成において引用元や参考文献として明示する場合には、この問題は重大なリスクとなります。実在しない文献を引用してしまうと、研究の信頼性や学術的な信用を損ねてしまうためです。

そのため、ChatGPTで得られた論文情報は必ずGoogle Scholar・PubMed・CiNii・arXiv などの公的な学術データベースで照合し、実際にアクセスできる一次情報であることを確認しましょう。

ChatGPTのDeep Researchでより正確な論文調査が可能に

2025年から提供が始まった「Deep Research」は、ChatGPTに搭載された高度な調査機能です。

従来の検索や要約では表層的な情報にとどまることがありましたが、Deep ResearchではAIが複数の情報源を横断的に調べ、根拠となる出典を明示したうえで体系的にまとめてくれます。

論文作成においては、特に文献レビューや研究動向の把握に有効です。例えば「〇〇分野での最新の研究課題をまとめて」と指示すれば、AIが関連する学術情報を整理し、引用元とともに提示してくれます。

論文作成の方向性を模索する際の補助として活用できるので、より信頼性の高い情報を求める方はぜひ活用してみてください。

論文要約・検索ならGPTsの活用もおすすめ!

GPTsとは、ChatGPTでオリジナルのチャットボットを作成できるツールのことです。すでに多くのユーザーがオリジナルチャットボットを作成しているので、目的別に特化したチャットボットを利用できるメリットがあります。

以下では、論文要約や論文検索で使えるおすすめのGPTsを紹介するので、ぜひ活用してみてください。

論文要約GPTs

論文要約GPTsは、PDFをアップロードするだけで、日本語で論文の内容を自動的に要約してくれるカスタムGPTです。文章の構成や専門用語が難しくても、初心者にとってわかりやすい解説をしてくれます。

ChatGPTで要約をお願いしただけで内容が理解できなかった方は、ぜひ論文要約GPTsを使ってみてください。

論文探しAi

論文探しAiは、自然言語での問いかけに基づいて、関連する学術論文を迅速に特定してくれるカスタムGPTです。GPTの強力な言語理解能力を活かし、研究トピックを入力するだけで適切な論文を選び出してくれます。

論文レビューや関連研究調査のスタート時に役立つため、研究者や学生におすすめです。

ChatGPTを論文作成で活用する際によくある質問

ChatGPTを論文に活用して効率化しよう!

この記事では、ChatGPTの論文活用について以下のとおり解説しました。

- ChatGPTで論文の要約・解説・翻訳・校正・検索・下書きなどができる

- ChatGPTに論文を読ませる際は、PDFのままアップロードがおすすめ

- ChatGPTで論文をそのまま作成するのは非推奨

ChatGPTは、論文の読み書きを容易にし、専門的な内容もわかりやすくできる優れたツールです。GPT-5によりさらに便利になっているので、論文に関する作業を行なう際はぜひ活用してみてください。

最後に

いかがだったでしょうか?

論文活用に限らず、生成AIは社内の知識整理や業務効率化にも応用可能です。自社での活用像を描いてみませんか。

株式会社WEELは、自社・業務特化の効果が出るAIプロダクト開発が強みです!

開発実績として、

・新規事業室での「リサーチ」「分析」「事業計画検討」を70%自動化するAIエージェント

・社内お問い合わせの1次回答を自動化するRAG型のチャットボット

・過去事例や最新情報を加味して、10秒で記事のたたき台を作成できるAIプロダクト

・お客様からのメール対応の工数を80%削減したAIメール

・サーバーやAI PCを活用したオンプレでの生成AI活用

・生徒の感情や学習状況を踏まえ、勉強をアシストするAIアシスタント

などの開発実績がございます。

生成AIを活用したプロダクト開発の支援内容は、以下のページでも詳しくご覧いただけます。

➡︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。

まずは、「無料相談」にてご相談を承っておりますので、ご興味がある方はぜひご連絡ください。

➡︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

「生成AIを社内で活用したい」「生成AIの事業をやっていきたい」という方に向けて、通勤時間に読めるメルマガを配信しています。

最新のAI情報を日本最速で受け取りたい方は、以下からご登録ください。

また、弊社紹介資料もご用意しておりますので、併せてご確認ください。