【話題のAIプラットフォーム】Hugging Faceとは?機能・料金・使い方などを解説

皆さんは、Hugging Faceというプラットフォームをご存知でしょうか?

生成AIを利用している方であれば、一度は名前ぐらい聞いたことがある方も多いと思います。しかし、「海外のサイトだし怪しそう」や「Hugging Faceって結局何ができるの?」などの疑問があり、使ったことがない方は多いのではないでしょうか。

今回は、そんなHugging Faceを使うメリットや機能についてご紹介します。最後までお読みいただくと、Hugging Faceについて詳しく理解できるので、ぜひ最後までお読みください。

\生成AIを活用して業務プロセスを自動化/

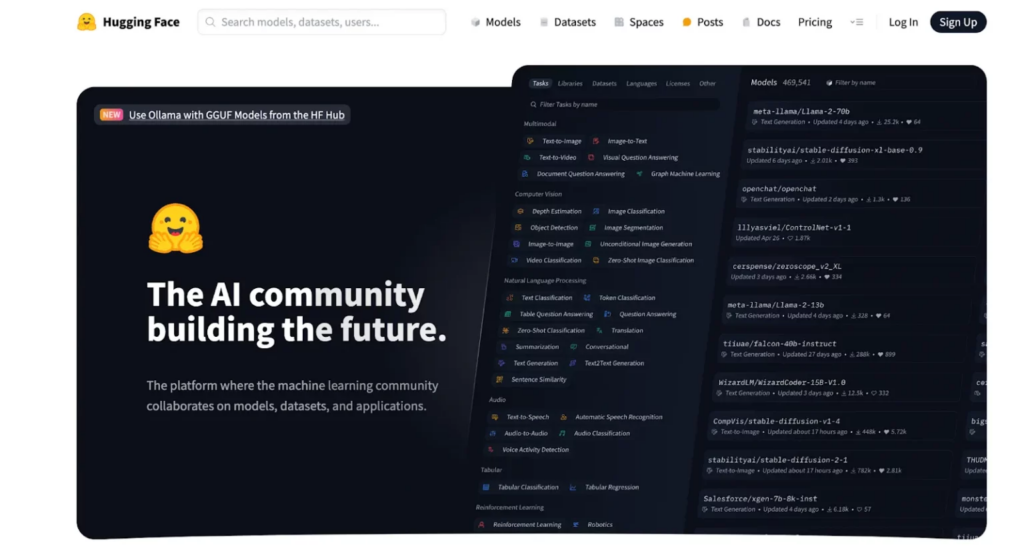

Hugging Faceとは

Hugging Faceとは、2016年に設立されたサービス名と同じHugging Faceという会社が提供するAI特化のオープンソースプラットフォームです。

主な機能としては、開発者などが作成したAIモデルやデータセットを共有し、その他ユーザーのAI開発や機械学習をサポートするためのツールを提供しています。

このプラットフォームは単純にツールを提供するプラットフォームではなく、AIコミュニティが盛んなプラットフォームでもあるので、開発者はユーザーからフィードバックを受け取れたり、ユーザー側は不具合や要望等があれば気軽に開発者に問い合わせられます。

また、Hugging Faceに公開されているモデルやデータセットに関しては、簡単に導入できるように大幅に簡素化されており、これまで複雑だった導入作業がたった数行のPythonコードで適用できるようになりました。

2024年8月時点の公式Xでの発表によると500万人以上が利用しており、今やAI開発には欠かせない存在です。※1

なお、AIモデルについて詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

Hugging Face社とは

Hugging Face社は設立当初チャットボットの開発を行う企業でしたが、現在は事業方針を変更し、主力事業としてAI開発や機械学習のためのプラットフォームの運営を行っています。

現在のHugging Face社は大きく分けて下記の2つのサービスを展開しています。

- 自社開発のオープンソースライブラリ(以下、「ライブラリ」という。)

- AI特化のオープンソースプラットフォーム「Hugging Face Hub」

なぜ、Hugging Faceを解説する本記事で、この企業が展開するサービスを紹介するかというと、Hugging Faceを利用する上で、この「ライブラリ」が大きく関係しているからです。

簡単に説明すると、「ライブラリ」でAIシステム開発ツールを提供し、ライブラリを利用して作られたモデルやデータセットを「Hugging Face Hub」で保管・共有するという仕組みになっているからです。

Hugging FaceとAIの関係性

Hugging FaceのAI関連のサービスで最も注目を浴びたのが、「Transformers」ライブラリの開発と提供です。

このライブラリは、BERTやGPT系モデルをはじめとする数多くの事前学習済みモデルを数行のコードで呼び出せるよう設計して、AI開発のハードルを劇的に下げました。

学術研究から実務利用まで幅広く活用されており、AIのプロトタイピングやPoC(概念実証)に欠かせないツールとなっています。

さらに、Hugging FaceはこのTransformersライブラリを起点に、PyTorchやTensorFlowといった主要なフレームワークとの高い互換性を実現し、開発者の環境に柔軟に対応できる設計を採用。

モデルの訓練や微調整(ファインチューニング)、デプロイまでの工程を一貫して支援できる体制を整えています。

また、近年はNLPにとどまらず、画像(Vision)や音声(Audio)処理に対応したモジュールも強化しており、マルチモーダルAIの構築にも活用される汎用プラットフォームへと進化を遂げています。

Hugging Face社が提供するライブラリ

前述の通り、Hugging Faceで保管・共有されているモデルやデータセットは、このライブラリを使って開発されたものです。

まずは、Hugging Face社が提供する代表的な5つオープンソースライブラリについて解説します。

Transformersライブラリ

Transformersライブラリでは、自然言語や画像、音声データに特化したモデルが提供されており、これらのモデルは大規模なデータセットで事前学習されているため、そのまま使用しても高い精度を誇っています。

また、PyTorch、TensorFlow、JAXといった有名なディープラーニングのライブラリと一緒に使うことができるので、効率的にAI開発を進めることできるでしょう。

さらに、BERTやGPT-2、Wav2Vec 2.0のような有名なモデルの実装を含んでいるため、機械学習やディープラーニングに携わるユーザーから人気のあるライブラリです。

Tokenizersライブラリ

Tokenizersライブラリは、プログラミング言語のRustで作られていることもあり、テキストの文字列をモデルに使用するために最小単位で分解する「トークン化」をシンプルなコードで行えるライブラリです。

単にトークン化されるだけではなく、使用するモデルに必要な情報となるスペシャルトークンを入力テキストに追加することも可能です。

このように、Tokenizersライブラリはさまざまなモデルのトークン化を簡単かつ高速に行うことができるように設計されたライブラリといえるでしょう。

Diffusersライブラリ

Diffusersライブラリは、特に画像や音声、分子の3D構造を生成するための、最先端の事前学習済みDiffusion Model(拡散モデル)を提供するライブラリです。

Hugging Faceで公開されている画像生成に関する学習済みモデルを簡単に呼び出すことができるという特徴を持っており、主に画像生成や画像編集、データ拡張などのタスクに使用されています。

また、音声認識や分子の3D構造の生成もできるため、Diffusersライブラリを使うことでさまざまなタスクを効率よくこなすことができます。

Accelerateライブラリ

Accelerateライブラリとは、CPU、GPU、TPUなどの異なる環境の計算リソースを共通のコードで処理できるライブラリです。

Accelerateライブラリを活用することで、異なる計算リソースを共通のコードで処理が行えるため、プログラムの実行環境をコード修正せずに変更することができます。

それだけではなく、4行のコードを追加するだけで簡単に学習や大規模なトレーニングと推論が行うこともできるため、異なる環境のリソースを活用して学習したい場合や、CPU、GPU、TPUなどの環境を切り替えを簡単に行いたい時に便利です。

Datasetsライブラリ

Datasetsライブラリでは、AI開発や機械学習に必要となるさまざまなデータセットが公開されており、公開されている音声、画像、テキストなどの学習用データセットへのアクセスが1行のシンプルなコードで読み込むことができます。

Datasetsライブラリを活用することでデータセットを簡単にダウンロードが出来て、機械学習のトレーニング用にデータを素早く準備することできます。

それだけではなく、データの変換やフィルタリングなどの前処理機能も搭載されているので、より効率的に機械学習を行うことが可能です。

なお、生成AI開発ツールについて詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

Hugging Face Hubの使い方

次に、プラットフォームであるHugging Face Hubの機能についてご紹介します。

主に「Models」「Datasets」「Spaces」「Docs」「Leaderboard」の5つの機能が利用できるため、それぞれの機能についてみてみましょう。

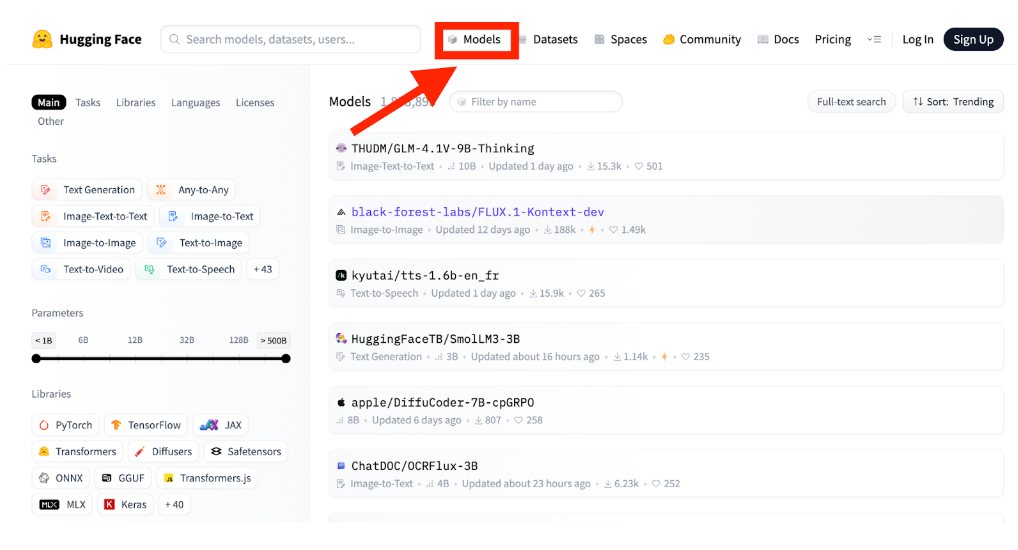

モデルを検索する(Models)

Hugging Face HubのModelsでは、自然言語処理や画像認識、音声認識などのモデルを公開・検索できます。使い方としては、検索バーに「翻訳」「感情分析」などのキーワードを入力し、目的に合ったモデルを探すのが基本です。

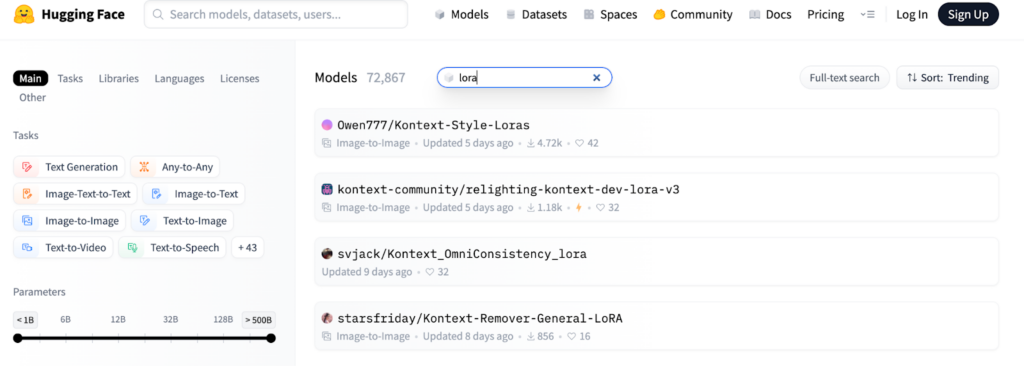

また、Loraモデルの探し方も簡単で、検索バーに「lora」と入力するだけで一覧が表示されます。

これらのモデルは、トレーニング済みの高品質なモデルなので、自身の環境に取り組むことで開発時間を短縮しつつ、コストも抑えながらアップデートができます。

また、それぞれのモデルには、モデルの説明やライセンス、モデルソースなどのAIモデルの詳細について確認できる「Model card」や、そのAIモデルを使ったユーザーが使用感やトラブル発生時の対応方法などを投稿した「Community」があるので、あまり技術力がない人でも公開されたAIモデルが利用できるような仕組みになっています。

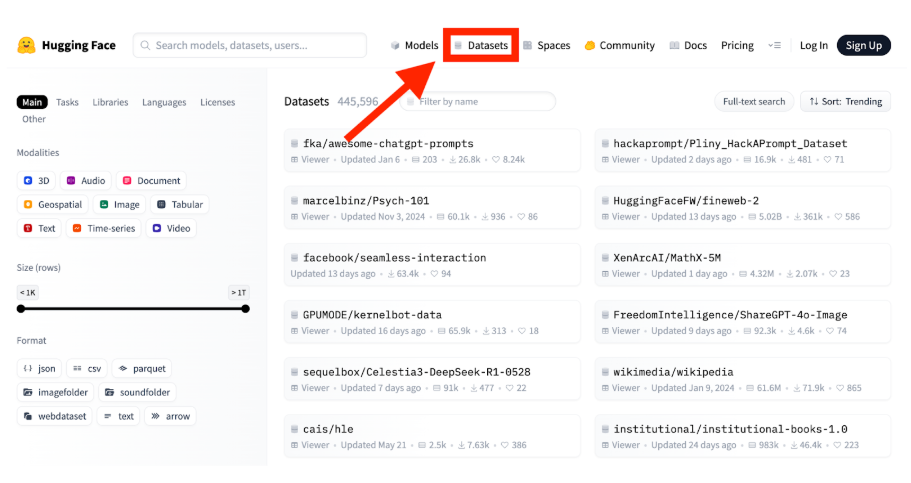

データセットを検索・利用する(Datasets)

Hugging Face Hubにはモデルの他に、自然言語処理や画像認識、音声認識などのさまざまなタスクに対応可能なデータセットも公開されています。Datasets機能を活用することでそれらも自由に利用可能です。

使い方としては、検索バーに「日本語」「感情分析」「画像分類」などのキーワードを入力することで、自分の目的に合ったデータセットを簡単に探せます。

Datasetsに関しても、データセットの説明やライセンスなどが記載された「Dataset card」や「Community」が備えられているので、Modelsと同様にあまり技術力がない人でも公開されたデータセットが利用できるような仕組みになっています。

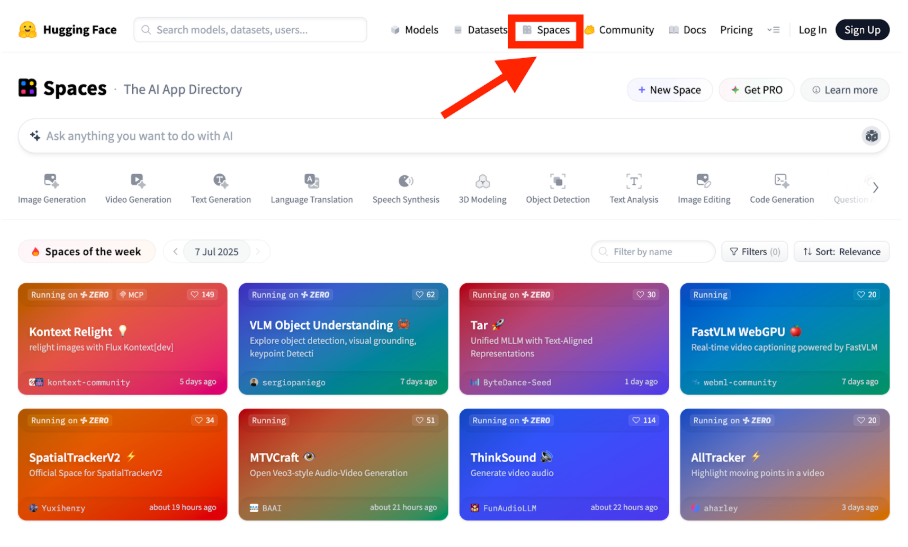

AIモデルのデモを検索・作成する(Spaces)

Spacesは、クラウド環境でAIモデルのデモを作成して共有できる機能です。

使い方としては、Pythonで動作するデモアプリをGitHubのようにアップロードするイメージで、簡単に実行環境を構築できます。ユーザー側は公開されたSpacesを通じて、モデルの精度や動作を本番環境に導入する前に試すことができ、開発者側はモデルの利用シーンや強みをわかりやすくアピールできます。

デモを公開するには、Hugging Faceの有料プランへの加入が必要となりますが、仮想CPUと16GBのメモリ、50GBのストレージは無料で利用できるため、小規模モデルの公開であれば追加料金なしでデモを公開することをできます。

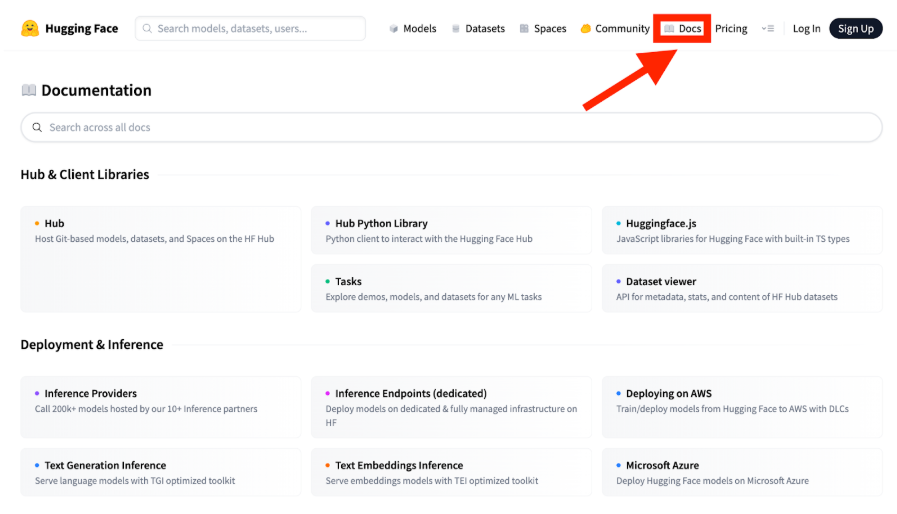

Hugging Faceの機能を学ぶ(Docs)

Docsでは、Hugging Faceに関するサイト内の機能を学ぶことができる学習コンテンツが公開されています。

これまで紹介してきた、ModelsやDatasetsへの公開方法やSpacesでのデモ作成方法などが網羅的に解説されているため、Hugging Faceを有効活用するためには一度目を通した方が良いでしょう。

使い方としては、トップページからカテゴリを選び、自分の目的に合ったドキュメントを読むだけ。コード例も豊富に掲載されており、実際の開発にすぐ役立つ内容が揃っています。

また、特定のモデルやデータセット、ライブラリ(TransformersやDatasetsなど)に関する詳細な使い方もまとめられているため、自社プロジェクトに合ったリソースを見極める判断材料としても活用できます。

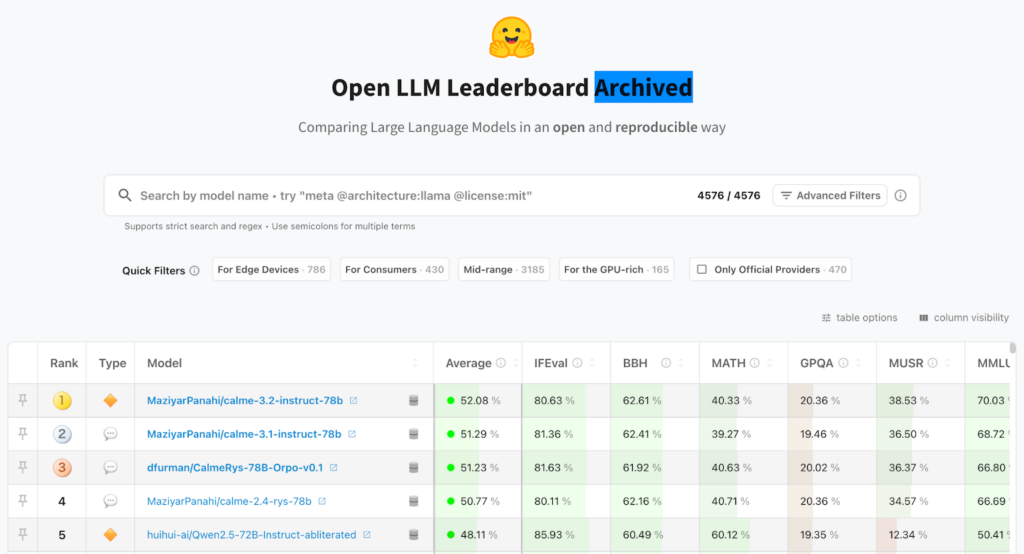

モデルを比較する(Leaderboard)

Leaderboardは、Hugging Faceで公開されているさまざまなモデルを比較できる機能です。自然言語処理(NLP)や大規模言語モデル(LLM)を中心に、各モデルのベンチマークスコアを一覧表で比較できます。

おもな使い方は、各項目をタップしてそれぞれのランキングを比較するか、検索欄に特定の単語を入れて、その分野に強いモデルを抽出するなどが一般的です。

特定の用途にピッタリなモデルを探したい場合に使ってみてください。

Hugging Faceのモデル一覧

Hungging Faceには多くのモデルが存在し利用シーンに合わせたものを選べる特徴があります。主なモデルを解説します。

| モデル名 | 主な用途 |

|---|---|

| BERT | 双方向の文脈を考慮してテキストを理解するモデルで、検索エンジンや質問応答システムなどに活用されています |

| GPT2 | OpenAIが開発した大規模な自然言語処理モデルで、文章生成や翻訳、コード生成など幅広い用途で利用されています。 |

| T5 | Googleが開発したNLPモデルで、文章要約や翻訳、質問応答などを「入力テキストを出力テキストに変換する」形式で処理するのが特徴です。 |

| RoBERTa | BERTを改良したモデルで、大規模データでの事前学習を強化し、自然言語処理タスクの精度を向上させています。 |

| Stable Diffusion | 画像生成AIモデルで、テキストから高品質な画像を生成できます。アート制作やデザインなど幅広い分野で活用されています。 |

| openai/whisper-large-v3 | OpenAIの音声認織モデル。字幕作成や文字起こしに活用されています。 |

| google/gemma-3n-E4B-it | Googleが開発したマルチモーダル対応モデル。軽量設計なため、スマホなどの低リソースデバイスでも活用できます。 |

ここで紹介したモデル以外にも多くのものが用意されています。自分の希望に合ったモデルがあれば、AI開発を効率よく行えます。自分の希望するモデルがあるか調べてみるのがおすすめです。

Hugging Faceの料金一覧

| プラン名 | 月額料金 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| Free | 無料 | 公開モデル・データセット・Spaces(CPU Basic)など基本機能が無制限で利用可 |

| Pro | 9ドル/月 | プライベートストレージ容量を10倍に拡張、Inferenceクレジット20倍、ZeroGPU Spaces利用、PROバッジなど開発者向け充実機能付き |

| Team | 20ドル/ユーザー/月 | SSO・SAML対応、監査ログ、リソースグループによるアクセス制御、組織向け分析、プライベートデータ閲覧などチーム運用を支える機能が充実 |

| Enterprise | 50ドル〜/ユーザー/月(見積制) | Teamの全機能に加え、年間契約、専任サポート、法務・コンプライアンス支援、専用オンボーディングなど企業向け体制が整備 |

Hugging Faceは無料プランでもおおよその機能は利用できますが、有料プランを契約するとさらに充実した機能を利用できるようになります。

Hugging Faceを使っていてストレージ容量が足りない場合や、有料プラン限定の機能を使いたくなった場合は有料プランへ切り替えるタイミングです。

また、TeamやEnterpriseプランでは、セキュリティや管理機能などの企業向けの機能が豊富なため、企業がでHugging Faceを利用するならこれらのプランを検討しましょう。

Hugging Faceを活用するメリット

ここまで、Hugging Faceについて紹介してきましたが、これらの機能を活用することでどのようなメリットを得ることができるのでしょうか。

Hugging Faceを活用するメリットについてご紹介します。

コスト削減につながる

Hugging Faceを活用すれば、さまざまなモデルが用意されているため、技術力のない人でもAIを導入することができるようになります。

これにより、外部のエンジニアなどへの外注費を削減できます。

さらに、AIの導入作業を自社のエンジニアが行なっている企業に関しても、Hugging Faceに公開されているデータセットなどを活用することで、0から環境構築するよりも早く環境構築することが可能です。

このように、外注費や時間といったコストに関わる部分を削減することができます。

開発したモデルのフィードバックを得ることができる

開発者は、Hugging Faceに自分で作成したモデルやデータセットを公開することで、ユーザーからフィードバックを得ることができます。

これにより、本来自分で行うべきデバック作業の一部を短縮することが可能です。

例えば、不具合箇所の報告だったり、あるいはプログラミングに詳しいユーザーであれば、修正案を提示してくれることもあるでしょう。

このように、Hugging Faceに公開することで、いろんな人の目に触れるためより完成度の高いモデルを作成することが可能となります。

透明性や信頼性の高いモデルを利用できる

Hugging Faceの最大の特徴は、全てのライブラリやモデルがオープンソースで公開されていることです。これにより、開発者や企業はモデルの構造や挙動、学習データの出所などを自ら確認することができ、ブラックボックス化されたAIへの不安を抱く必要がありません。

また、公開されたモデルは、世界中の研究者・エンジニアによって日々レビュー・改善が行われており、信頼性の高いものだけが実用段階に到達しています。こうしたコミュニティ主導の透明な開発体制は、セキュリティ要件の厳しい産業用途にも対応しやすく、導入時の信頼性評価にも役立ちます。

コミュニティから情報を得られる

Hugging Faceの大きな魅力のひとつが、活発で支援的なグローバルコミュニティの存在です。モデルの使用方法やトラブルへの対処法など、初心者がつまずきやすいポイントもコミュニティを通じて情報を得やすい環境が整っています。

例えば、各モデルページには「Model Card」や「Community」タブが用意されており、利用者による使用例や注意点、問題の報告・議論が共有されています。また、GitHub IssuesやStack Overflowでも活発な質疑応答が行われており、困ったときにはすぐに解決策を探すことが可能です。

さらに、定期的に開催されるハッカソンやオンラインイベントを通じて、他の開発者の事例やノウハウに触れられる機会も多く、実践的な学びとスキルアップにもつながる点も魅力です。

企業向けのセキュリティ・管理機能も充実している

Hugging Faceは、個人開発者だけでなく、セキュリティやガバナンスが求められる企業利用にも対応しています。特にEnterpriseプランでは、セキュリティ強化とチーム運用を支援する多彩な管理機能が提供されています。

代表的な機能は、シングルサインオン(SSO)対応による認証の一元化、チーム単位でのアクセス権限管理、および監査ログの取得などです。これにより、誰が・いつ・どのリソースにアクセスしたかを可視化でき、社内のコンプライアンスやセキュリティ要件に対応しやすくなっています。

さらに、自社インフラ上でのプライベートな運用を可能にする「Private Hub」や、「Inference Endpoints」を活用したセキュアなモデル提供環境の構築も可能。大規模組織におけるAIの安全な展開を強力にサポートしています。

なお、ノーコード開発について詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

この記事では、この組み合わせのメリットとおすすめツールを紹介しています。

最後まで読むと、業務効率化のための具体的な手段がわかります。

続きを読む

Hungging Faceの活用シーン

Hungging Faceは、以下のようなシーンで活用可能です。

- 自然言語処理(NLP)モデルの開発

- 画像認識・画像生成モデルへの応用

- ファインチューニングによる業務特化型AIの構築

- Spacesを活用したAIアプリの高速開発

それぞれの活用シーンを紹介していくので、自社で真似できそうなものがないか確認してみてください。

自然言語処理(NLP)モデルの開発

Hugging Faceは、BERTやGPTなどのNLPモデルを中心に、多彩な自然言語処理タスクへの対応力が強みです。

テキスト分類・要約・感情分析・質問応答・翻訳といった機能を数行のコードで実装できます。

最終的には、カスタマーサポート用のチャットボットや記事の自動要約ツールなど、業務効率化に直結するNLPアプリを手軽に開発できるのがメリットです。

画像認識・画像生成モデルへの応用

自然言語処理に限らず、画像系タスクへの対応も進んでいます。例えば、OpenAIのCLIPを活用した画像検索やキャプション生成、Diffusersライブラリを使った画像生成などです。

複雑な画像生成AIモデルも、Hugging Faceを活用すれば、プロトタイピングから本番運用までをスムーズに進められます。

ファインチューニングによる業務特化型AIの構築

Hugging Faceでは、事前学習済みモデルを自社データに合わせて微調整(ファインチューニング)できます。

これにより、「金融業界に特化した文章分類モデル」や「医療用のチャットアシスタント」など、業界や企業に特化した高精度なAIモデルを短期間かつ低コストで構築可能です。

既存のモデルやAIツールに物足りなさを感じている方は、ぜひファインチューニングに特化型のAIを構築してみてください。

Spacesを活用したAIアプリの高速開発

Spacesを使えば、構築したAIモデルをそのままインタラクティブなWebアプリとして公開できます。

GradioやStreamlitといったUIライブラリに対応しており、文字起こし・画像分類・翻訳などのAIツールをノーコードに近い感覚で作成可能。プロトタイプから社内ツール、デモアプリまで、さまざまなAIアプリケーション開発に活用されています。

Hungging Faceモデルのダウンロード方法

Hungging Faceを使うためにはモデルのダウンロードが必要です。ダウンロード方法は以下の流れで実施します。

- ダウンロードしたいモデルを開く

- 「License」タブをクリックし、ライセンス情報を確認

- 「Files」タブを開く

- 対象のファイルの右側にある「ダウンロードアイコン」をクリック

- ダウンロードが開始される

これでHungging Faceモデルのダウンロードは完了です。実際に利用できるか確認してみましょう。

Hungging Faceの商用利用

Hungging Faceの商用利用は、基本的には可能です。しかし、モデルやデータセットのライセンスによって異なるため、気をつける必要があります。Hungging Faceの商用利用で気をつけるべきポイントを解説します。

- 基本的には商用利用可能だが、ライセンスの確認が必要。

- ライセンスによっては、著作権表示や改変禁止などの条件が付く場合がある。

- ファインチューニングを行う場合は、そのデータセットにも商用利用可能なライセンスが必要です。

商用利用可能かどうかは、これらの内容を確認するようにしましょう。

Hungging Faceの安全性

Hungging Faceを活用することで、AI開発を効率よく進められるツールが多くあります。しかし、バックドアが仕組まれていたり、侵入リスクがあったりするなどとして、DevOpsツールを提供しているJFogが発表しました。侵入されると、システム上の重要な情報にアクセスされ、個人や企業の情報が漏えいする可能性が高くなってしまいます。

この状況はHungging Faceだけに限ったものではなく、他の機械学習モデルでも発生する可能性が高いため、利用者側も対策する必要があります。実際にHungging Faceで実施しているセキュリティ対策は以下のとおりです。

- マルウェアスキャン:安全でないファイルをダウンロードする前には警告文を出す仕組みを導入し、リポジトリ所有者へ削除をすすめる。

- Pickleスキャン:リポジトリ内でPickleファイルの中身を表示・確認できる機能により、危険性を事前に把握できる。

- シークレットスキャン:環境変数へシークレットキーなどを設定していないかを検知する機能。

なお、生成AIのセキュリティリスクについて詳しく知りたい方は、以下の記事を合わせてご確認ください。

Hugging Faceは生成AIの可能性を広げるプラットフォーム

これまでご紹介した通り、Hugging Faceは開発者・ユーザーともにメリットが得られるプラットフォームです。

もちろん、ライセンスや使用するモデルの参照元などの確認を怠ってしまえば思わぬリスクに発展する可能性はありますが、Hugging Faceのシステムやライセンスなどについて、正しい知識をつけ、利用前に確認を怠らなければ事前にリスクを軽減できます。

Hugging Faceは、いろんなAIモデルやデータセット、機能を搭載した生成AIにおける最強のプラットフォームなので、生成AIをより便利に利用したいと考えている方は、一度Hugging Faceへアクセスしてみてはいかがでしょうか。

最後に

いかがだったでしょうか?

「Hugging Face」を活用すれば、AI開発のスピードや効率を高め、コスト削減やリソースの最適化が可能。独自のAI導入を検討している方には、ぜひ試してみてください。

株式会社WEELは、自社・業務特化の効果が出るAIプロダクト開発が強みです!

開発実績として、

・新規事業室での「リサーチ」「分析」「事業計画検討」を70%自動化するAIエージェント

・社内お問い合わせの1次回答を自動化するRAG型のチャットボット

・過去事例や最新情報を加味して、10秒で記事のたたき台を作成できるAIプロダクト

・お客様からのメール対応の工数を80%削減したAIメール

・サーバーやAI PCを活用したオンプレでの生成AI活用

・生徒の感情や学習状況を踏まえ、勉強をアシストするAIアシスタント

などの開発実績がございます。

生成AIを活用したプロダクト開発の支援内容は、以下のページでも詳しくご覧いただけます。

➡︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。

まずは、「無料相談」にてご相談を承っておりますので、ご興味がある方はぜひご連絡ください。

➡︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

「生成AIを社内で活用したい」「生成AIの事業をやっていきたい」という方に向けて、通勤時間に読めるメルマガを配信しています。

最新のAI情報を日本最速で受け取りたい方は、以下からご登録ください。

また、弊社紹介資料もご用意しておりますので、併せてご確認ください。