【乗り遅れるな!】ChatGPTの企業導入が増えている!?活用するメリットや事例を解説

日本のChatGPTの使用割合は世界1位だということをご存知でしょうか?(人口あたりの使用割合で換算)※1

最近では個人利用だけでなく企業にも導入されることも多く、日本企業でも約2割〜5割程度の会社がChatGPTを含む生成AIを業務に活用しているので、まだ活用できていない方は少し危機感をもったほうがよいかもしれません。

では、すでに導入している企業はどのようにChatGPTを利用し、どのように社員に活用を促進しているのでしょうか?

本記事では、業務でChatGPTを導入するメリットやリスク、導入事例まで詳しくまとめました。最後までお読みいただくと、ChatGPTより効果的に活用できるようになるのでぜひ最後までお読みください。

\生成AIを活用して業務プロセスを自動化/

ChatGPTを活用する企業は増えている

OpenAIの生成AIチャット「ChatGPT」は、2022年11月にリリースされてから話題を呼び続けており、個人ユーザーのみならず多くの企業もこれを利用しています。リリースから数年たった現在でも、ChatGPTを活用する企業はますます増えている状況です。

Reskilling Campを運営しているPERSOLグループの調査によると、大企業やそのグループ会社のおよそ半数以上(53.8%)の企業が、業務でChatGPT等を活用しているという結果が出ています。※2

中小企業でも、およそ2割の企業が業務でChatGPT等を活用しているとのことです。

したがって、近年導入が進んでいるChatGPTをまだ業務に活用できていない場合は、危機感をもったほうがいいかもしれません。

活用方法や導入するメリット・注意点などがわからず導入に踏み込めない方は、この記事でChatGPTを企業に導入するメリットや導入事例をご紹介しているので、参考にしながら導入を検討してみましょう。

なお、ChatGPTについて詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

ChatGPTを業務に導入するメリット

業務利用を目的として企業にChatGPTを導入することでどのようなメリットを得ることができるのでしょうか。

活用方法によって受けられる恩恵はさまざまあるため、ここでは多くの企業が当てはまるメリットについてご紹介します。

業務を効率化できる

ChatGPTの導入により、文章やリスト作成の手間を大幅に省けるため、ビジネスシーンでの業務効率化が期待されています。

基本的な文章作成やルーティン作業はChatGPTに任せ、人間はより重要なタスクに集中するだけで、時間短縮が可能です。

これにより、コア業務へのリソースを振り分け、社内全体の生産性向上が期待されます。

壁打ち・案出しもできる

ChatGPTは新しいアイデアやコンテンツを創り出せる生成AIを搭載しています。そのため、ビジネスシーンでの壁打ち・案出しにも活用が可能です。

少人数のチームであっても、ChatGPTの導入・活用で多角的なアイデアが出せるようになるでしょう。

コストを削減できる

ChatGPTを活用することで、人間の手による作業量を減らし、結果的に人件費の削減につながります。

ビジネス利用においては、有料版のChatGPT Plusもしくは、ChatGPT Teamを導入するのも良いでしょう。

ChatGPT Plus(2025年1月時点)の月額20ドルという料金は、従業員1人の月給に比べて安価であり、効率化とコスト削減でのメリットが期待できます。

顧客満足度向上が見込める

ChatGPTの学習が進むと、回答精度が向上し、人間のサポートなしでもある程度の業務を自律的に遂行できるようになります。

例えば、カスタマーサポートにおいてChatGPTが無人対応を担当すれば、24時間365日の問い合わせ対応が実現します。そのため、顧客はいつでもすぐに必要な情報を得られ、顧客満足度の向上が期待できます。

これにより、企業は迅速かつ効率的なサービス提供による競争力強化を図ることができます。

その他便利機能も使える

ChatGPTはチャット・文章生成機能のほかに、以下のような便利機能も備えています。ルーティン作業やアイデア出し以外でも、活躍してくれそうです。

- GPTs:AIツールを簡単に作成・共有可

- Projects:チャットやカスタム指示をまとめて管理可

- Canvas:生成した文章・コードの微修正が可能

- 検索:Web上の情報を検索・要約して提供可

- Deep Research:Web上の数百の情報からレポートを作成可

- 画像生成:命令するだけで文字入りの画像・マンガが作成可

- 音声入力:キーボード入力以外にも対応

- Advanced Voice Mode:スムーズな音声会話が可能

そんなChatGPTを社内に導入すれば、部門・分野の垣根を超えた業務効率化が実現するかもしれません。

官公庁のChatGPT導入事例まとめ

意外なことに官公庁ではChatGPTの活用が進んでいます。

以下に、その具体的な動きをまとめました。

ChatGPTを導入している官公庁

農林水産省

農林水産省では、2023年4月に一部の業務でChatGPTを導入することを発表しました。

現在既に導入されているかは定かではありませんが、4月時点で使用を想定していた作業は「農林水産省共通申請サービス(eMAFF)」の利用者向けのマニュアル改定です。

マニュアル改訂は正確性が求められるため、文章作成や適切に修正するといった作業にChatGPTを使うとのことです。

神奈川県横須賀市

神奈川県横須賀市は、自治体としては初めて、ChatGPTを活用した「他自治体向け問い合わせ応対ボット」の運用を開始しました。※3

このボットは、他の自治体からのChatGPTに関する質問に自動で答えることができ、特定の分野に関する問い合わせにも対応可能です。この取り組みにより、他の自治体との情報共有がスムーズになり、市職員の業務負担が軽減されることを目指しています。

現在は他自治体向けの試験運用ですが、将来的には市民向けの問い合わせ応対ボットへの展開も検討されています。

長野県飯島町

長野県飯島町では、2023年4月、同県内で初めてChatGPTを業務に導入しました。

これまでは施策を考える際に誰かと相談やリサーチを行っていたそうですが、その役割を“デジタル相談役”としてChatGPTが担うことで、業務効率化につなげたい、としています。

すでに約400人の職員が1カ月間、業務効率化や文章作成を検証したそうです。市長も積極的に取り組む姿勢を示し、前向きな検討を進めています。

ChatGPTのガイドラインを作成している官公庁

文部科学省

文部科学省は、2023年7月に、小中学校で生成AIを活用する際の考え方をまとめた暫定的なガイドラインを公開しました。※4

小中学校で生成AIを活用する際、メリットとデメリットを十分理解しAIに依存し過ぎないことが重要です。

具体的には、AIの性質や限界を教育の一環として学び、個人情報の保護や著作権の尊重を強調しています。また、生成AIの利用は、教育活動の目的を達成する上で効果的かどうかを基準に判断する必要があると指摘しています。

埼玉県戸田市

埼玉県戸田市は、2023年10月に自治体におけるChatGPT等の生成AIの活用に関するガイドを公開しました。主に自治体職員が対象で、生成AIの基礎知識やルール、具体的な活用方法が紹介されています。

自治体では、文書作成の効率化や情報検索と要約、会議の準備、FAQ対応、ブレインストーミングなどの業務に活用できるとされています。

また、生成AI利用のリスクとしては、情報悪用や有害なコンテンツ生成、個人情報漏洩などが問題です。さらに、ChatGPTを効率的に使用するための工夫として、「具体的な質問をする」「制限や条件を設定する」などの方法が提案されています。

ChatGPTのプラットフォームを共同開発している官公庁

宮崎県都城市

宮崎県都城市は、ChatGPTを自治体環境で活用できるプラットフォーム「自治体AI zevo」を共同開発し、行政分野での活用に関して調査研究をしています。

多くの官公庁がChatGPTに対して素早い動きを見せていますが、民間企業はどうでしょうか?

企業のChatGPT導入事例

実は、企業や組織でも様々な業界でChatGPTは既に導入されています。以下に一覧でまとめました。

- 本カオスマップは当社独自に作成しており、サービスの網羅性や正確性を完全に担保するものではありません。

- 商標およびロゴマークに関する権利は、個々の権利の所有者に帰属します。

- 掲載に問題がある場合や、次回更新時に掲載を希望する場合はお問い合わせからご連絡ください。

各分野でどのように利用されているのか見ていきましょう!

立命館大学

立命館大学は、2023年4月からChatGPTと機械翻訳を組み合わせた英語学習ツール「Transable」を、「生命科学部」「薬学部」の一部の英語授業で試験的に導入しました。※5

この取り組みは、機械翻訳を基にして、AIチャットボットが解説を行う環境を提供することでAI技術を活用した教育効果の向上を目指しています。

この新しい英語学習ツールは、実社会で使える英語教育を志向する「プロジェクト発信型英語プログラム(PEP)」の一環として導入されました。このプログラムは、学生が英語によるアウトプット精度の向上と社会で使える英語スキルを能動的に体得することを目指しています。

株式会社ベネッセホールディングス

株式会社ベネッセホールディングスは、社内AIチャットボット「Benesse GPT」をグループ社員1.5万人に提供しています。※6

このAIチャットサービスは、Microsoft Azure上のOpenAIを活用し、セキュリティ面を考慮した独自システムで運用されています。社員はインターネット上でいつでもAIチャットサービスを使用でき、業務効率化や新商品サービスの検討に役立てることが可能です。

Benesse GPTは、情報の2次利用をせず、クローズドな環境で外部に情報が漏洩しないよう設計されており安心・安全な環境での利用ができます。

ベネッセは、DX戦略の一環として、デジタルテクノロジーを活用した提供価値の向上に努めておりBenesse GPTの導入はその重要な一歩です。今後も、AI活用においてさまざまな角度から議論しサービス自体の検証を重ねながら、継続的なバージョンアップを行っていく予定です。

株式会社Z会

Z会は、2024年2月に通信教育の中学生向けコースにおいて、AIとの対話型学習ができる「AI Speaking」を公開しました。※7

これは、音声認識機能を用いて、生成AIと英語のスピーキングのレッスンを行うことができる新機能で、いつでも何度でも英語の発音の練習ができるため、スピーキング力の向上に貢献します。

また、生成AIが相手なので学生も恥ずかしがることなく積極的に英語学習ができる点もメリットといえるでしょう。

さらに、AI Speakingでは学校の教室での会話や飲食店での注文のやり取りなど、中学生の日常生活が舞台になっているため、中学生に興味をもたせる工夫や実際の利用シーンをリアルにイメージしながら英語を学習できるような内容になっているので、楽しく学習を進めることができる仕組みになっています。

大和証券株式会社

大和証券株式会社は、2023年4月にChatGPTを導入し、全社員約9000人が情報収集や資料作成などの業務に活用しています。※8

この取り組みにより、英語での情報収集サポートや資料作成の時間短縮、費用削減が期待されます。また、書類や企画書の原稿作成にChatGPTを活用することで、顧客対応や企画立案により多くの時間を割けるようになるのです。

さらに、幅広い社員がChatGPTを使うことで、新たな活用アイデアが生まれることも期待されています。

大和証券は、金融・資本市場のパイオニアとして、新技術を積極的に取り入れ社会に新たな価値を提供し続ける方針です。

三井住友銀行フィナンシャルグループ

三井住友銀行フィナンシャルグループは2023年4月に、日本マイクロソフトのクラウドサービス「Microsoft Azure」上でAIアシスタントツール「SMBC-GPT」の実証実験を開始しました。※9

このツールは、GPTを基にしており、文章の意図を解釈し自然な文章を生成する能力を持っています。実験では、Azure OpenAI Serviceを利用して、セキュリティやデータ保護機能を備えたAIアシスタントツールを開発します。

このツールは、SMBCグループ専用環境で動作し、従業員のみが利用可能です。目的は、文章の生成や要約、翻訳、ソースコードの生成、情報収集などの時間を削減し生産性の向上を図ることです。

また、日本総合研究所とNECも実証実験に参画し、SMBCグループ独自情報を利用した回答や回答精度の向上に向けたAIモデルの調整と最適化を進めます。

ゆうちょ銀行

ゆうちょ銀行は、社内向けチャットボットの強化のため、neoAIが提供する法人向け生成AIソフトウェア「neoSmartChat」を用いて、ChatGPTの導入を行いました。※10

この取り組みでは、膨大な資料から必要な情報を抽出し、わかりやすく精度の高い回答を生成することが目的です。

ChatGPTをカスタマイズして使用することで、利用シーンや回答様式に合わせたチューニングが可能となり、ユーザーにとって有用な情報提供が実現しました。

この実験を通じて、neoSmartChatは今後もさまざまな企業の業務効率化や課題解決に貢献する予定です。neoSmartChatは、Microsoft Azure上で構築されたAIプラットフォームで、セキュリティ面でもエンタープライズレベルの要求を満たしています。

住信SBIネット銀行

住信SBIネット銀行は、2023年6月より、ChatGPTを含む大規模言語モデルを活用した業務改善のための実証実験を開始しました。金融機関においても自然言語処理の利用が進んでおり、特に大規模言語モデルは有望なテクノロジーとして注目されています。※11

住信SBIネット銀行は、ネット専業銀行としての経験とノウハウを活かし、マイクロソフト社のAzure OpenAI Serviceを用いて銀行業務における大規模言語モデルの活用を目指しています。

これまでにも、与信やマーケティング、不正検知、事務効率などのさまざまな分野でAIを用いたDX推進を行ってきました。

今回の実証実験では、社内の各専門部署への照会対応の代替や書類作成、分析資料作成など多岐にわたる業務にChatGPTを応用することを検討しています。ChatGPTを導入することにより、業務の効率化とサービスの向上を目指しています。

みずほ証券

みずほ証券は、中期経営計画のもとDXを目指し、生成AI基盤「MOAIチャット-Build on ChatGPT-」を導入。※12

MOAIチャットは、みずほグループ含む約1万人の社員を対象に、議事録やレポート等の文章作成、プログラミングコード生成および開発業務効率化、マーケティングやコンプライアンス業務などで活用されており、業務効率向上に貢献しています。

また、MOAIチャットを日常的に利用することで、生成AIに対する社内の意識やリテラシーの醸成につながっていることもあり、今後さらに教務効率が上がることが期待されています。

パナソニック ホールディングス株式会社

パナソニック ホールディングス株式会社は、2023年4月にChatGPTの技術を活用した「PX-GPT」を開発し、国内の約9万人の全社員を対象に展開しました。※13

このサービスは、パナソニックコネクトが利用している「ConnectGPT」をベースにしており、DXの一環として導入されています。

「PX-GPT」は、Microsoft Azure上のAzure OpenAI Serviceを利用しており、社内イントラネットからアクセス可能です。セキュリティ面にも配慮されており、入力情報は一定期間後に消去されます。また、英語での質問に対しては、自動翻訳機能を搭載しており精度の高い回答が得られるのです。

この取り組みにより、パナソニック ホールディングスは技術職だけでなく、製造・営業などさまざまな部門の社員の生産性向上を目指しています。また、AIの活用方法を学び、新技術を利活用できる人材を育成することを目標としています。

パナソニック コネクト株式会社

パナソニック コネクト株式会社は、パナソニックグループの企業であり、BtoB向けのハードウェア、ソフトウェア、ソリューション開発に取り組んでいます。

パナソニック コネクトは、2023年2月にOpenAIの大規模言語モデルを基に開発したChatGPTライクのAIアシスタントサービス「ConnectAI」を導入しました。※14

このサービスは、国内全社員を対象に提供され、2023年4月からはGTP-4も利用可能になりました。導入から3ヶ月で利用回数は約26万回に達し、1日あたりの利用回数は5000回以上に上ります。これは、当初の想定の5倍以上です。

利用ケースでは、「質問」が最も多く、次いで「プログラミング」「文書生成」「翻訳」が続きます。特に「プログラミング」の回答満足度が高く、効果的な導入と言えるでしょう。

ConnectAIは、業務に必須ではないにも関わらず多くの従業員が実際に業務で使えると判断し、継続的に活用しています。

日清食品ホールディングス

日清食品ホールディングスは、日本マイクロソフトが提供するAzure OpenAI ServiceとMicrosoft Power Platformを活用し、独自の対話型AI「NISSIN-GPT」を開発しました。※15

このAIは、日清食品グループの国内事業会社の社員約3600人に公開されています。

特に注目すべきは、社員が入力した情報はAI学習に利用されず、外部に漏れないように配慮されている点です。さらに対話型AIから得られる情報に関するリスクに対しては「チキンラーメン」のキャラクター「ひよこちゃん」を使って注意喚起し、社員のリテラシー向上を図っています。

今後、日清食品はAI技術の進展に合わせて、業務への活用方法を議論し継続的にバージョンアップを行う予定です。

アナグラム株式会社

アナグラム株式会社は、Web広告運用のコンサルティングを行いながら、日常業務の中でChatGPTを活用しています。※16

ChatGPTは、企業分析の際に特に有効です。3C分析やSWOT分析、ファイブフォース分析などのフレームワークを用いて、企業に関する情報を分析します。企業名やビジョン、事業内容などの情報を入力すると、ChatGPTはそれに基づいた分析結果を提供します。

しかし、入力される情報が詳細ではない場合、分析結果は一般論に留まることが多いです。そのため、具体的な分析を得るためには、詳細な前提条件の入力が重要です。

また、広告のクリエイティブやターゲティングのアイデア出しにも利用されており、関連する概念を迅速に提供します。しかし、ChatGPTは文字数を数えることができないため、コピーライティングでは最終的に調整が必要です。

ChatGPTを使用している社員は、「たまに良いことを言うインターン生」と表現し、その活用にはマインドセットが重要だと語っています。

株式会社サイバーエージェント

株式会社サイバーエージェントは、デジタル広告のオペレーション効率化を目指し、「ChatGPTオペレーション変革室」を設立しました。※17

この取り組みでは、OpenAIが開発した高度な対話型AI「ChatGPT」を活用しています。ChatGPTは、言語処理や文章生成、翻訳などに対応し、広告配信設定や運用改善、レポート作成などの作業時間を大幅に削減することを目指しています。

具体的には、広告オペレーションにかかる総時間約23万時間(月間)のうち、約7万時間に相当する30%の削減を目標としているようです。

この取り組みは、広告業界における効率化と品質向上に貢献することが期待されています。

GMOペパボ株式会社

GMOペパボ株式会社は、ChatGPTを活用したマーケティング支援機能をEC関連3サービスに提供開始しました。※18

この機能は、SNSの集客に利用可能なPR文や商品説明文をAIが自動生成するものです。

第一弾として、カラーミーショップではiOSアプリにて無料で提供を開始しました。ユーザーが登録した商品情報を基に、X(旧Twitter)やInstagramなどのSNSに投稿できる文章をAIが生成します。

今後、SUZURIとminneでも順次機能提供が予定されています。GMOペパボは、ChatGPTの導入を筆頭に、AI技術を活用したプロダクト開発を加速させる方針です。

プロダクト開発を進めることで、ユーザーはSNS投稿のためのリサーチ時間を削減し、より効率的な宣伝活動が可能になります。

ソフトバンク

ソフトバンクは、全社員2万人を対象に文章作成や翻訳、アイデア出しにChatGPTを活用することを決定しました。ChatGPTを活用することで、業務効率化と生産性の向上を目指しています。※19

使用されるのは、大規模言語モデル「GPT-4」を基にしたMicrosoftの「Azure OpenAI Service」です。安全性を考慮し、入力情報が外部に漏れない仕組みを整備しています。

また、安全なAI利用のための教育プログラムや「AIガバナンス基本規定」の施行も予定されています。

日本情報通信

日本情報通信は、社員の生産性向上と業務改善を目的に、ChatGPTの全社導入を決定しました。ChatGPTを活用することで、社員は業務の質を高め、より高度な業務へのシフトが可能になります。※20

2023年4月1日には、Generative AIに関する情報収集と評価、全社共有の推進を目的としたGAIAタスクフォースを設置しました。4月12日には、社内のGoogleチャットからAPIを利用してChatGPTの利用を可能にしました。そのため、問い合わせ内容をChatGPTの学習データに使われることなく利用できます。

また、新入社員を対象としたワークショップを実施し、全社員に対しても実施予定です。ワークショップを行うことで、社員はChatGPTを効果的に活用し、リモートワーク環境下でも生産性と創造性を高めることが期待されます。

LINEヤフー株式会社

今やほとんどの人が利用しているコミュニケーションツールであるLINEから、ChatGPTが利用できる「AIチャットくん」が提供されています。※21

このAIチャットくんは、ChatGPTが難しそうと感じているユーザーでも気軽に利用できるようなサービスになっているため、生成AIのサービスに疎いユーザーでも簡単に利用することができます。

また、LINEというアプリの特性上、気軽にChatGPTへの質問や相談事などを行えるため、多くのユーザーが利用する人気のAIチャットサービスです。

Xで紹介された業務効率を上げるChatGPT活用事例

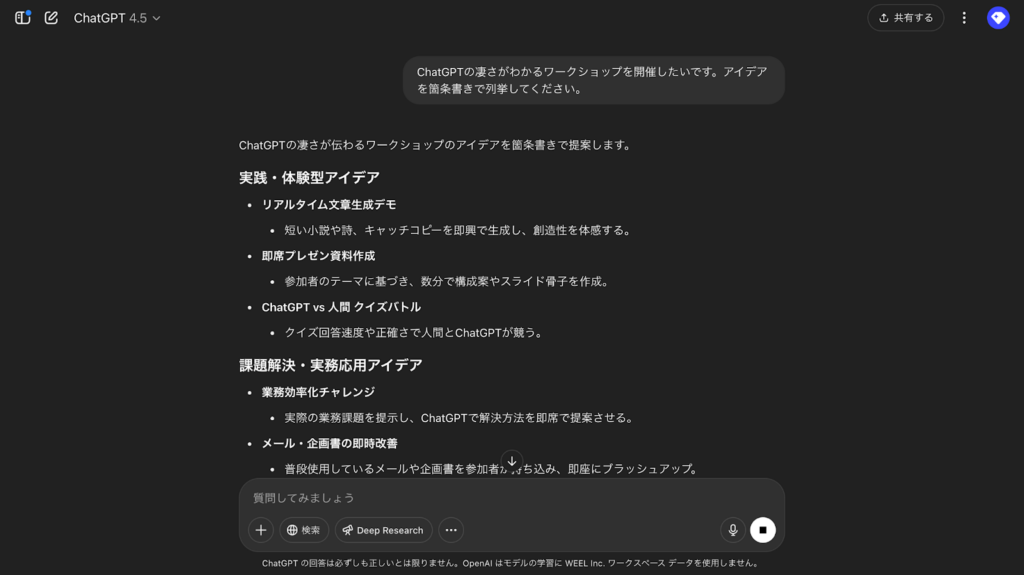

X上で紹介された業務効率を上げるChatGPTの活用方法についてご紹介します。

ChatGPTで営業活動を効率化

ChatGPTの活用アイデアとして、営業活動を効率化している事例があったので紹介します。

投稿者の友人は、営業リストやChromeの拡張機能をChatGPTを活用して自作したようです。

とくに、Chromeの拡張機能は社内のほかの営業担当も利用しているとのことなので、企業単位で導入しているともいえますね。

おそらく、元々は個人でChatGPTを活用していたものの、その効果が認められて社内導入に至ったのでしょう。

生成AIを使いこなせれば、それだけ人材価値が上がるといえるので、個人的に勉強してみるのもおすすめです。

DiscordにChatGPTを導入

会社内での業務連絡にDiscordを導入している企業は珍しくありません。今回の投稿者もそのような企業に在籍しているのですが、ある日突然自社のサーバーにChatGPTが導入されていたという面白い出来事があったようです。

DiscordのサーバーにChatGPTがいれば、ちょっとした疑問をすぐに返答してくれるので、他のメンバーの時間を奪わずに済みます。

LINEやSlackなど、ほかのチャットサービスでもAIの導入が進んでいるので、社内全体でコミュニケーションコストを抑えたい場合は導入を検討してみてください。

Excel業務を効率化

企業向けにExcel業務を効率化する方法を研修で教えている方がいたので、その投稿をご紹介します。

ExcelでChatGPTを活用すれば、ファイル生成や分類などを自動でおこなってくれるとのこと。これらは人力でやると多くの時間がかかったりしますが、これを一瞬でできるのがChatGPTの強みです。

Excelを日常的に使用する企業は多いと思うので、事務作業の効率を上げたい方はChatGPTの導入を検討してみましょう。

Cozeボットを会社HPに導入

ChatGPTを活用して作成したAIボットを自社のホームページに導入している方がいたので紹介します。

こちらの投稿者は、GPT-4oで動くCozeボットを会社ホームページに導入したとのこと。閲覧ユーザーは、チャットボットで質問するだけで知りたい情報を瞬時に取得できるので、かなり利便性が上がっています。

自社のホームページからの離脱を防ぎ、ユーザー体験を向上する施策として機能しているようです。

自社ホームページの利便性を上げたい方は、ぜひ導入を検討してみてください。

なお、ChatGPTの法人利用について詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

ChatGPTを企業に導入する方法

企業がChatGPTを社内に導入する方法としては、以下の3種類が挙げられます。

- Web版 / アプリ版ChatGPTをそのまま導入

- Azure OpenAI Serviceとして環境ごと導入

- OpenAI APIのみを導入

各導入方法のメリット・デメリットについては、下表をご確認ください。

| 導入に適した場面 | メリット | デメリット | |

|---|---|---|---|

| Web版 / アプリ版ChatGPT | 個人レベル ・雑務レベルから、生成AIをお試しで使ってみたい場合 | ・導入が容易 ・最新機能も含めたChatGPTの全機能が利用可 | ・Enterprise ・Edu以外では、セキュリティ体制が不十分 |

| Azure OpenAI Service | 社を挙げて生成AIを活用していきたい場合 | ・Microsoftによる高水準のセキュリティ体制 ・Microsoft Azureを導入済みなら、業務との連携がスムーズ・オプトアウトが標準 | ・ChatGPTの機能の一部が利用不可 |

| OpenAI API単体 | 社外向けの生成AIサービスをリリースしたい場合 | ・機能 ・セキュリティをカスタマイズ可・オプトアウトが標準 | ・導入が困難 |

自社にあった方法でChatGPTを導入して、着実に業務効率化を達成していきましょう。

企業導入に適したChatGPTのプラン

ChatGPTでは様々なプラン(無料版 / Plus / Pro / Team…etc.)が選べますが、企業への導入に適しているのは以下の3プランになります。

- ChatGPT Team:小規模チーム向け

- ChatGPT Enterprise:大規模企業向け

- ChatGPT Edu(Education):大学教員&学生向け

各プランの料金や特典については、下表をご確認ください。(※22、23)

| ChatGPT Team | ChatGPT Enterprise | ChatGPT Edu | |

|---|---|---|---|

| 料金 | 年払い:月額25ドル 月払い:月額30ドル(ともに、ユーザー1人あたり) | 要問い合わせ | 要問い合わせ |

| 機能 | ・o1 ・o3シリーズへのアクセス ・Deep research ・高度なデータ分析 ・Advanced Voice Mode ・各機能への制限緩和 …and more! | ・o1 ・o3シリーズへのアクセス ・Deep research ・高度なデータ分析 ・Advanced Voice Mode ・各機能への制限緩和 …and more! | ・o1 ・o3シリーズへのアクセス ・Deep research ・高度なデータ分析 ・Advanced Voice Mode ・各機能への制限緩和 …and more! |

| おすすめポイント | ・申請不要で導入が容易 ・複数人でチャットを共有できるワークスペースが付属 ・オプトアウトが標準装備 | ・SSOやドメイン認証等、高度なセキュリティ体制 ・オプトアウトが標準装備 | ・SSOやドメイン認証等、高度なセキュリティ体制 ・オプトアウトが標準装備 |

上記3プランのうち、特にChatGPT Teamはクレジットカードの登録のみで気軽に加入できますので、お試しでの導入に最適です。

ChatGPTの補助金制度導入事例まとめ

一部の企業では、社内でのChatGPTの活用を促進するために、補助金制度を導入しています。

会社の一覧は以下です。

<利用料全額負担制度を導入している企業>

・株式会社Zaim

・株式会社G-gen

・心幸ホールディングス株式会社

・GridWorld合同会社

<利用料補助制度を導入している企業>

・株式会社コロプラ

・株式会社ビープラウド

・株式会社ソラコム

・株式会社MIXI

・Nobollel株式会社

・UUUM株式会社

株式会社コロプラは利用料補助制度の導入だけでなく、ChatGPT活用表彰制度も導入しています。

毎月1回、ChatGPTを利用したアイデアの独創性、工夫、実際の効果などを審査し、優れた成果を上げた社員に最大15万円の報奨金が支給されるとのことです。

ChatGPTの利用が評価されるなら、色々なこと試したくなりますね!

さまざまな工夫により、ChatGPTはいたるところで推進されていることがわかりました。

この調子で多くの人に使ってもらいたいと思いますが、もちろんゼロリスクで使えるわけではありません。

ChatGPTを組織に導入する上で、どのような問題やリスクを考えないといけないでしょうか?

ChatGPTを業務に導入するときの注意点

ChatGPTは汎用性が高く、さまざまな業務を効率化することができる便利なツールですが、使い方によってはリスクを伴うため注意が必要です。

次に、ChatGPTを導入することで予想される問題について考えてみましょう。

情報漏洩のリスクがある

ChatGPTを利用する際には、社内の機密情報や個人情報を入力する場合があります。

開発元であるOpenAIが入力された情報を悪用する可能性は低いものの、リスクがないとは言い切れません。

ChatGPTは詳細なアウトプットを得るために、より詳しい指示を必要とするため、機密情報や個人情報の漏洩リスクは今後も存在する可能性があります。

出力した情報が不正確な場合がある

ChatGPTの回答作成はインターネット上の情報に依存しているため、誤った情報源を参照して不正確な回答をする可能性があります。

したがって、調査した情報が正確でなかった場合、その情報を基にした実務(資料作成など)には問題が生じる可能性が高いです。

ChatGPTは「それっぽい」回答を生成する能力に長けているAIです。

情報の真偽を見抜くことができない人にとっては、誤った情報を使用するリスクがあります。

実際にニューヨークの弁護士がChatGPTを使用してリサーチを行い、偽の判例に気付かずに準備書面に掲載してしまったという事例が発生しています。

今後、どのように情報の正確性を担保していくかが問題になっていくでしょう。

個人情報保護や著作権の違反しないように注意する

ChatGPTは大量のテキストを学習しており、そのデータには個人情報保護や著作権などに関わる情報も含まれている可能性があります。

利用する際に、気付かずこれらの情報を引用してしまい、法的な問題が発生するかもしれません。

個人情報保護や著作権を侵害しないためには、利用する側に慎重な行動が求められます。

情報漏洩のリスクを減らす対策

情報漏洩の対策としては、ChatGPTの設定を変えることでセキュリティのリスクを減らすことができます。

OpenAIの公式ページで、ユーザーが入力したデータをAIモデルの学習に使っていると記載していますが、

学習させないようにする方法も3つ紹介されていたので、分かりやすく説明します。

- ChatGPTの設定で「training」をオフにする

- オプトアウトの手続きをする

- APIを利用する

ChatGPTの設定で「training」をオフにする

ChatGPTの設定から「Data controls」に行くと、「Chat history & training」の表示があるのでこれをオフにしてください。そうすると、チャットの履歴が残らなくなり、ChatGPTの学習にデータが使われなくなります。

オプトアウトの手続きをする

OpenAIはユーザーのためにオプトアウトの制度を用意しています。

こちらから「User Content Opt Out Request」AIの学習に使用させないというリクエストが送れます。

このフォームを提出すると、提出してからの新しい会話はAIの学習に使用されなくなります。

APIを利用する

OpenAIはAPIを経由して生成されたデータについては、AIの学習に使用しないとしています。

仮に、情報をAI学習に使用しても良いよという方がいれば、こちらの「OpenAI Data Sharing Opt In」というフォームから手続きが可能です。

出力した情報が不正確な場合の対策

出力した情報が不正確な場合の対策としては、社内のチェック体制を整えることが考えられます。

ChatGPTが生成した回答をすぐに採用するのではなく、必ず別の人間の目による確認を行いましょう。

特に重要な業務での利用時には、専門家によるチェックを導入することも考慮に入れても良いかもしれません。

こうしてChatGPTの不正確な回答にも対応できる社内のチェック体制を整えることで、ChatGPTを有効活用できるようになると考えられます。

個人情報保護や著作権の違反をしないための対策

そのため、ChatGPTの利用方法や情報漏洩防止に関するガイドラインを作成することが効果的です。ガイドラインの中身として「適切な利用方法」や「行動すべきでないこと」を記載すると良いでしょう。

以上が、考えられる問題、リスクについてでした!

なお、ChatGPTを企業利用するリスクについて詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

ChatGPTがさらに普及する未来

今回ご紹介した事例を見ていただければ分かる通り、日本では官公庁を筆頭に多くの組織や企業でChatGPTの導入が進んでいます。

もちろん、ChatGPT公開当初に比べてChatGPT自体に何度もアップデートが行われ、その度に精度の向上や新機能の追加などがされたため、業務で利用できるシーンが増えたことは間違いありません。

しかし、ここまでChatGPTの利用率が上がった要因としてはそれだけではなく、ITにそこまで詳しくない一般ユーザーにも、生成AIの活用が浸透してきたことにあるでしょう。

このように、ChatGPTをはじめとする生成AIは、私たちの生活の一部に大きく組み込まれている大事な存在となっています。

これからも新技術の開発が進み、さまざまな用途で生成AIが利用される未来が予想されるため、まだ生成AIを導入していない企業は、時代に遅れないためにも一度ChatGPTの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

最後に

いかがだったでしょうか?

業務の効率化、コスト削減、顧客満足度向上など、多くの企業がChatGPTを業務に活用し、競争力を強化しています。導入を検討し、今後の成長に活かすための第一歩を踏み出してみませんか?

株式会社WEELは、自社・業務特化の効果が出るAIプロダクト開発が強みです!

開発実績として、

・新規事業室での「リサーチ」「分析」「事業計画検討」を70%自動化するAIエージェント

・社内お問い合わせの1次回答を自動化するRAG型のチャットボット

・過去事例や最新情報を加味して、10秒で記事のたたき台を作成できるAIプロダクト

・お客様からのメール対応の工数を80%削減したAIメール

・サーバーやAI PCを活用したオンプレでの生成AI活用

・生徒の感情や学習状況を踏まえ、勉強をアシストするAIアシスタント

などの開発実績がございます。

生成AIを活用したプロダクト開発の支援内容は、以下のページでも詳しくご覧いただけます。

➡︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。

まずは、「無料相談」にてご相談を承っておりますので、ご興味がある方はぜひご連絡ください。

➡︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

「生成AIを社内で活用したい」「生成AIの事業をやっていきたい」という方に向けて、生成AI社内セミナー・勉強会をさせていただいております。

セミナー内容や料金については、ご相談ください。

また、サービス紹介資料もご用意しておりますので、併せてご確認ください。

- ※1:日本のChatGPT利用動向(2023年4月時点) | レポート | 野村総合研究所(NRI)

- ※2:企業のChatGPT活用状況調査|導入の効果や活用事例も紹介 | PERSOL(パーソル)グループ

- ※3:自治体初!ChatGPTを活用した、他自治体向け問い合わせ応対ボットの運用開始

- ※4:初等中等教育段階における、生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン

- ※5:大学の英語授業に機械翻訳とChatGPTを組み合わせたサービスを試験導入

- ※6:社内AIチャット「Benesse GPT」をグループ社員1.5万人に向けに提供開始

- ※7:【Z会】「Z会の通信教育」においてAIとの対話型学習「AI Speaking」を新たに公開。英語のスピーキング力の強化に。

- ※8:大和証券、対話型AIの「ChatGPT」を導入し全社員約9,000人を対象に利用を開始

- ※9:SMBCグループが「GPT」生かし独自の対話AI開発へ、従業員の生産性向上を目指す

- ※10:ゆうちょ銀行とneoAI、生成AI活用の取り組みを実施

- ※11:ChatGPT等の大規模言語モデルを活用した業務改善を目的とする実証実験の開始について

- ※12:アバナード、みずほ証券の「MOAIチャット-Build on ChatGPT-」の導入支援を通じて生成AIの業務活用とリテラシー醸成を支援

- ※13:AIアシスタントサービス「PX-GPT」をパナソニックグループ全社員へ拡大

- ※14:利用回数は想定の5倍超、ChatGPT全社導入から3カ月でのパナソニック コネクトの利用実績

- ※15:日清食品HD、社員3600人を対象に独自の対話AIを導入‐「ひよこちゃん」が注意喚起

- ※16:ChatGPTはコピーライティングや企業分析に使える?広告業界でのChatGPT活用事例を聞いてみた

- ※17:ChatGPTで広告運用の実行スピードを大幅短縮する「ChatGPTオペレーション変革室」を設立 ~ 「ChatGPT」を適切かつセキュアに活用することでオペレーション総時間の30%を削減へ ~

- ※18:GMOペパボ、AI(ChatGPT)を活用したマーケティング支援機能をEC関連3サービスにて提供開始 ~AIテクノロジーを活用した研究・開発を加速~

- ※19:ソフトバンクもチャットAI導入 社員約2万人に展開 業務効率化へ

- ※20:日本情報通信、「ChatGPT」全社展開で業務効率化とハピネス経営を推進

- ※21:AIチャットくん | 話題のChatGPTがLINEで使える!

- ※22:ChatGPT 料金設定 | OpenAI

- ※23:ChatGPT Education | OpenAI

【監修者】田村 洋樹

株式会社WEELの代表取締役として、AI導入支援や生成AIを活用した業務改革を中心に、アドバイザリー・プロジェクトマネジメント・講演活動など多面的な立場で企業を支援している。

これまでに累計25社以上のAIアドバイザリーを担当し、企業向けセミナーや大学講義を通じて、のべ10,000人を超える受講者に対して実践的な知見を提供。上場企業や国立大学などでの登壇実績も多く、日本HP主催「HP Future Ready AI Conference 2024」や、インテル主催「Intel Connection Japan 2024」など、業界を代表するカンファレンスにも登壇している。