ChatGPT APIとは?使い方や料金体系、できること、おすすめ活用事例19選を紹介

今回の記事では、ChatGPT APIの概要や料金、使用方法・導入方法をわかりやすく解説し、具体的な活用事例まで紹介します!

ChatGPT APIを使用することで、既存のサービスとチャットを連携したり、自社サービスの機能を拡張したり、ChatGPTと連携した新たなサービスを提供したりすることが可能になります。

今すぐ業務に活用できる活用事例もまとめましたので、ぜひ参考にしてみて下さい!

\生成AIを活用して業務プロセスを自動化/

ChatGPT APIとは

ChatGPT APIは、OpenAIが提供するプログラムインターフェース(API)です。このAPIを利用することで、自分たちのアプリケーションやサービスに、ChatGPTの会話型AI技術を組み込めます。

ChatGPTとChatGPT APIの違い

ChatGPTは人工知能を意味し、ChatGPT APIはその人工知能を異なるサービスへ接続するための「橋渡し役」です。

例えば、ChatGPTのAPIを利用することで以下のような機能を実装することが可能です。

- チャットボットの開発

- 情報検索

- 文書の生成

- プログラミングコード作成

- 文章の要約や添削

上記のように、ChatGPTのAPIを活用することで、ChatGPTの機能を外部のアプリやサービスでも使うことができるようになります。

ChatGPT Plus APIについて

ChatGPT Plus APIとは、ChatGPT PlusというChatGPTの有料サブスクリプションサービスを使ったAPIのことです。ChatGPT Plus APIの特徴は以下のとおりです。

- ChatGPT APIで出来ることは、ChatGPT Plus APIでも可能

- ピーク時でもChatGPTへのアクセスがスムーズ

- ChatGPTからの応答時間が早くなりやすい

- 新機能や改良された機能へのアクセスが優先されやすい

ChatGPT Plus APIを使うためにはPlus加入料金が発生しますが、作業を大幅に効率化できるため、導入しても損はないと言えるでしょう。

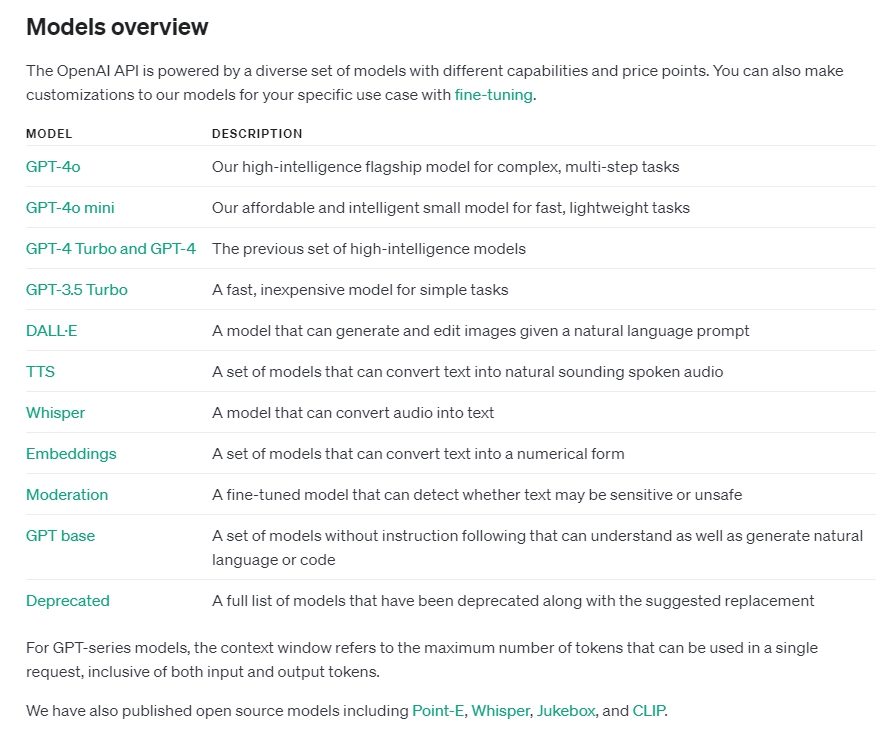

OpenAI社が提供するAPI一覧

OpenAI社が提供する主なAPIは以下のとおりです。

- GPT-4o:最速かつ手頃な価格のフラッグシップモデル

- GPT-4o Mini: 迅速で軽量なGPT-4oの小型モデルGPT-4 Turbo:GPT-3.5の改良と言語化を自然な文章が作れる

- GPT-3.5 Turbo:GPT-3の改良と言語化を自然な文章が作れる

- アシスタントAPI:グラフやチャートの生成、ファイル処理ができる

- GPT-4 Turbo with Vision:音声をテキストに変換できる

- DALL-E 3:DALL-E2の改良と共に画像生成を簡易かつ編集できる

- テキスト・トゥ・スピーチ:音声をテキストに変換できる

- モデルカスタマイズ:GPT-4などをカスタマイズできるが、まだ実験段階である

APIを取得すれば、すべて使えるので自由に使っていきましょう。

ChatGPT API利用時は入力データが学習に使われない

ChatGPTを利用するにあたり、入力したデータが学習に使われないのかという点は重要です。そして、ChatGPTの利用方法によって、ユーザーデータの取り扱いが異なります。

Webブラウザで通常版を使用する場合、ユーザーがオプトアウト(明示的に学習データの利用を許可しない意思表示)をしない限り、OpenAIはそのデータを学習に利用します。一方、APIを使用する場合は逆の仕組みが適用となります。

API経由では、ユーザーがオプトイン(Webフォームなどで明示的に許可)しない限り、入力されたデータは学習に使われないです。そのため、APIを利用することで、プライバシーやデータセキュリティに関する懸念に対応することが可能となります。

ChatGPT APIができること

ChatGPT APIでは、ChatGPTができるほぼすべての機能を利用することができます。例えば、次のような機能を他のサービスやアプリに組み込むことが可能です。

メールなどの文章作成

ChatGPT APIを利用すると、外部のアプリで、ユーザーからのプロンプトに基づいたEメールの本文や報告書などを作成することができます。例えば、「取引先にプロジェクトの進行状況を報告するメールを作成してください」といった指示に対してChatGPTが文章を自動生成することが可能です。

情報検索

ChatGPTは2023年4月までの情報しか持っていないため、それ以降の最新のニュースや出来事については情報を提供できません。

しかし、ChatGPT APIを使用することで最新情報を元に回答することが可能になります。これにより、最新情報を効率的に取得することが可能になります。

イラストや名刺などの画像認識

ChatGPT APIは画像認識に活用できます。例えば、イラストや名刺などの文字を認識できます。画像の文字のテキスト化は、様々なビジネスの場で需要があるのではないでしょうか。

また、監視カメラで撮影した動画内の物体を認識できます。防犯対策として、リアルタイムに人影などを認識できる点は大きなメリットです。OpenAI Vision APIは画像認識機能を提供し、画像URLの指定やBase64エンコードされた画像を送信します。

GPT-4 Turbo with visionモデルでは、画像入力に URL指定とBase64エンコードによる、二つの方法を選択できます。テキスト、視覚、音声の入力を同じニューラルネットワークで一貫して処理しますが、現在のAPIはテキストと画像の入力にのみ対応。出力はテキストのみとなり、音声モダリティは今後追加される予定です。

画像からカラーパレットのバリエーションを確認する機能もあり、デザイン作業の効率化に役立つでしょう。また、名刺の情報を素早く正確に読み取れるため、ビジネスシーンでの情報管理に貢献します。日々たくさんの顧客と出会う営業マンにとって、強い味方となること間違いなし。

医療分野では、レントゲンや内視鏡画像からガンや腫瘍を瞬時に検出する画像診断支援ツールとして活用されています。さらに、セキュリティ分野では監視カメラの映像から物体を識別する能力を活かし、安全管理の向上に貢献しています。ChatGPT APIを活用することにより、意外な産業や日常生活の中で革新的な変化が起き始めているのです。

ただし、画像認識機能を利用する際は、データプライバシーの確保への配慮が大切な点は言うまでもありません。

サジェストワード提案などのSEO施策

ChatGPT APIは、サジェストワード提案などのSEO対策においても活用されています。Google検索時に、検索ワードに関連するキーワードが自動でサジェストされますよね。

このデータをベースとして、APIを介して類似のキーワードを提案する機能を持ったアプリも既に開発されています。ユーザーは提案された候補から簡単に選択でき、効率的にサジェストワードに対してのSEO施策を実施できます。さらに、各キーワードに対するユニークユーザー数(UU数)も容易に確認できるため、より効果的なSEO戦略の立案が可能となるでしょう。

この機能は、効果的なサジェストワード施策を支援し、ウェブサイトの検索エンジン順位向上に貢献すること間違いなしです。

チャットボットや会話型エージェントの開発

ChatGPT APIはチャットボットや会話型エージェントの開発も可能です。例えば、カスタマーサポートができるAIボットとして、ユーザーからの質問に対して回答を生成し、サポート効率を向上させることができます。

また、パーソナルアシスタントとして、日常的なタスクの支援や情報提供を行うこと、教育用ボットとして、複雑な概念の説明や問題解決の支援を行うことも可能です。

なお、ChatGPT APIを使った自社専用ボットの作り方について詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

ChatGPT APIの料金体系

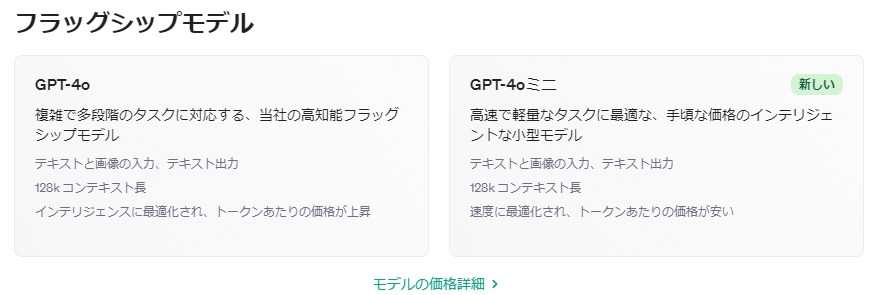

ChatGPT APIの料金体系は上記画像のとおりです。

見づらい方もいると思うので、以下の表にもまとめました。

| モデル名 | 入力トークンにかかる料金 | 出力トークンにかかる料金 |

|---|---|---|

| GPT-4o | 5ドル/月 | 15ドル/月 |

| GPT-4o mini | 0.15ドル/月 | 0.6ドル/月 |

| GPT-4 Turbo | 10ドル/月 | 30ドル/月 |

| GPT-3.5 Turbo | 0.5ドル/月 | 1.5ドル/月 |

※上記料金は100万トークンあたりの料金

上記表のとおり、GPT4oはGPT-4 Turboより最新かつ性能が高いにもかかわらず、料金が安く設定されています。さらには、GPT-4o miniは非常に安く利用できるため、コスパを重視するならGPT-4o miniが選択肢に入るでしょう。

ほかにも、この項目ではChatGPT APIの料金体系について解説します。

- ChatGPT4とChatGPT APIは別料金である

- 料金の支払い方法の設定と確認する方法

- 利用料金の状況とトークン消費残高の確認方法

- API利用時の料金上限設定の方法

まずは「ChatGPT4とChatGPT APIは別料金である」からみていきましょう。

ChatGPT4とChatGPT APIは別料金である

ChatGPT4とChatGPT APIの料金は別計算です。

- ChatGPT4:月額20ドル

- ChatGPT API:利用量に応じて金額を計算

「ChatGPT APIとGPT-3 APIの違い」でもお伝えしたように、ChatGPT APIは1000トークン(750語)で$0.00200となります。

2024年03月04日時点ですが、日本円に直すと約0.3円というビックリするほどの安さです。知識がある方は、どんどんChatGPT APIを使ってみましょう。

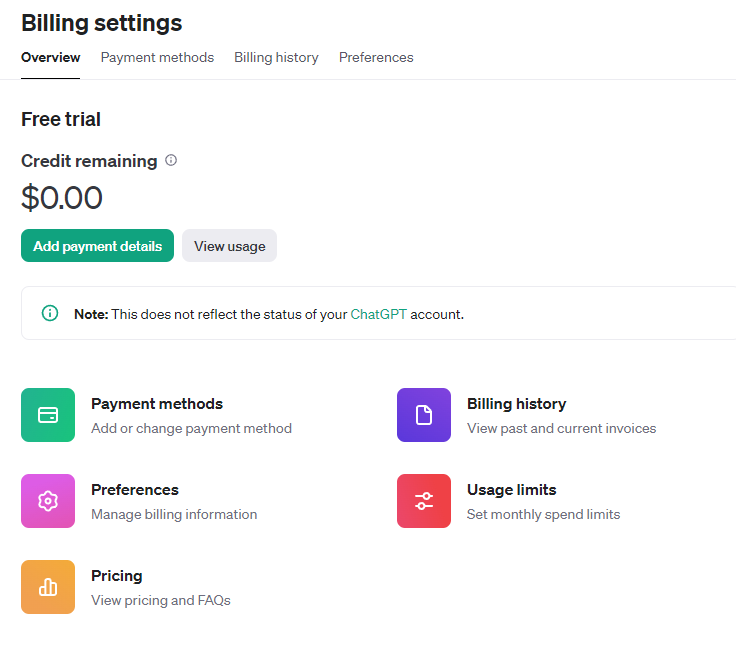

ChatGPT APIを無料で使う方法はある?無料枠について

まず前提として、ChatGPT APIとChatGPT-4の利用料金は別々に設定されています。そして基本的にはChatGPT APIは無料では利用できないのですが、新規ユーザーには特典があり、登録から3ヶ月間有効な約5ドル(約750円)相当の無料枠が提供となるのです。

このトライアル期間中なら、ユーザーは無料で使用できます。ただし、この3ヶ月の有効期限が過ぎると、通常の料金体系が適用されます。ChatGPT APIは従量制を採用しており、実際に使用したトークン数に基づいて課金される点は注意が必要ですね。

この仕組みにより、ユーザーは初期段階でAPIの機能を無料で試した後、使用量に応じた柔軟な料金プランを選択できるでしょう。

料金の支払い方法の設定と確認する方法

ChatGPT APIの支払い方法はクレジットカードのみです。

支払い方法を確認したり、支払い方法を追記・変更したりしたい方は「Payment Methods」を選択しましょう。支払い方法に関する入力画面がポップアップで表示されます。

利用料金の状況とトークン消費残高の確認方法

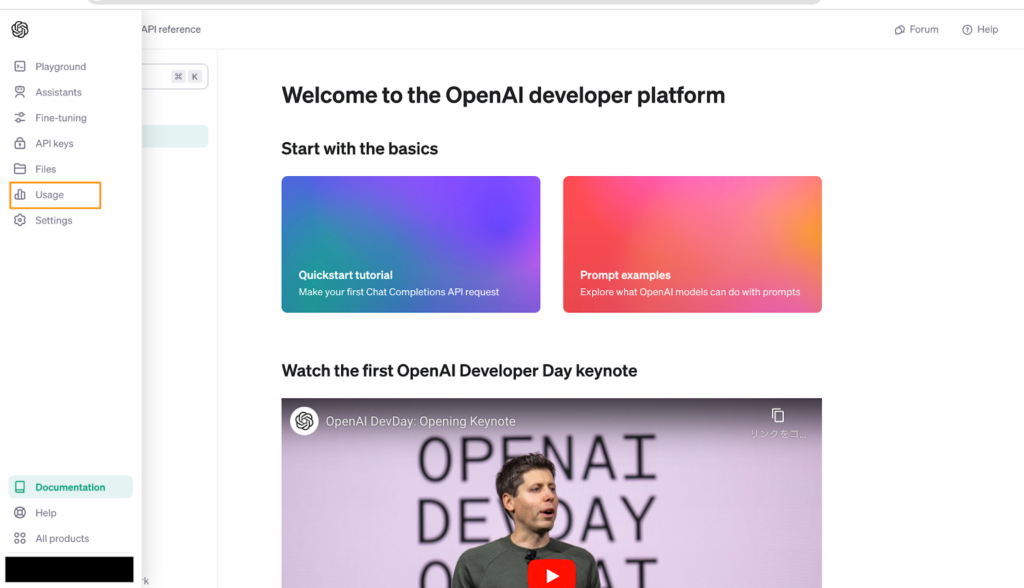

現在の利用料金とトークンの残高は、メニューバーの……

- Usage:現在の利用料金

- Billing:トークンの残高 / Settingの下

から確認できます。

まずは利用料金の確認から、試していきましょう!OpenAIのデベロッパー向けサイトにアクセスします。

そしてこのように、画面左側にカーソルを合わせると、メニューバーがせり出してきます。次に枠の箇所「Usage」をクリックしてみましょう。

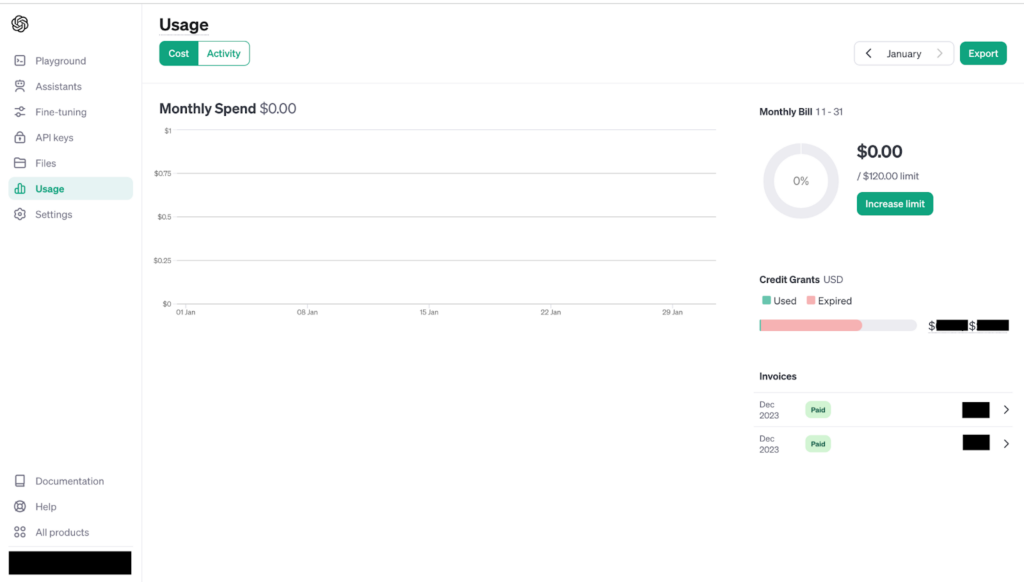

するとこのように、現在の利用料金が確認できるんです!

ちなみにトークンの残高については……

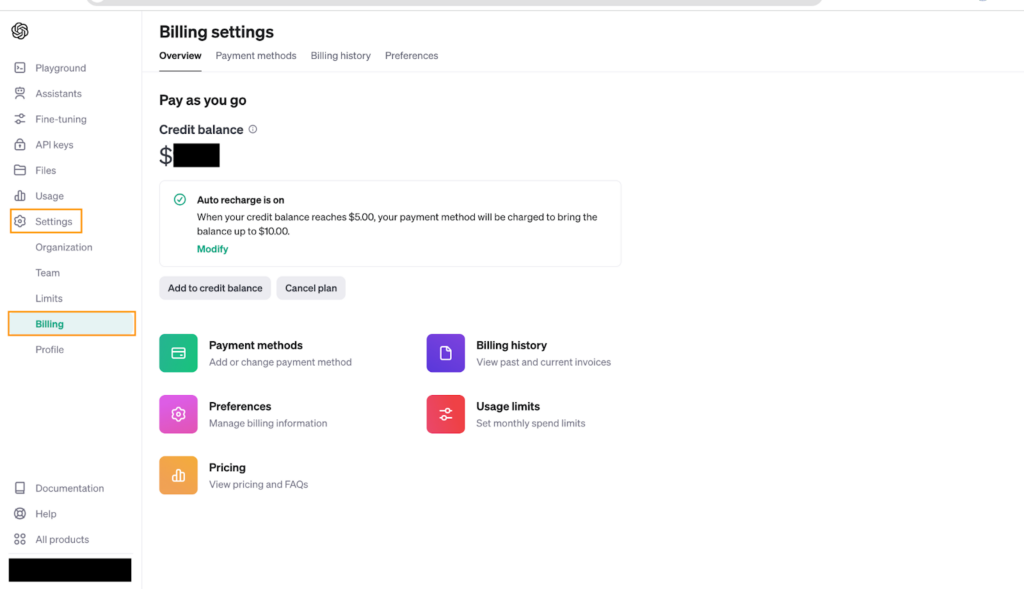

以上のとおり、メニューバー「Settings」中の「Billing」を選択すると確認ができます。

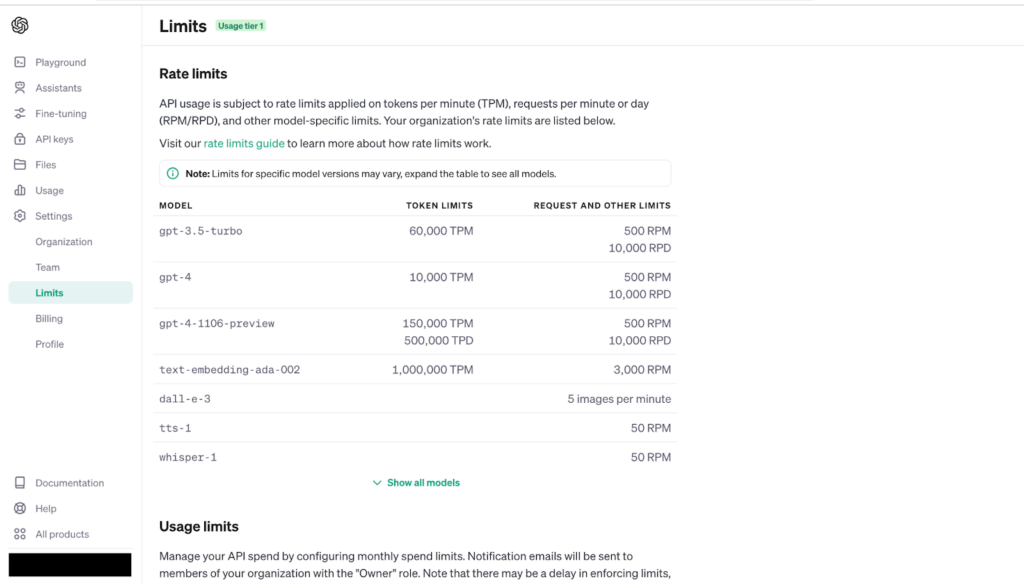

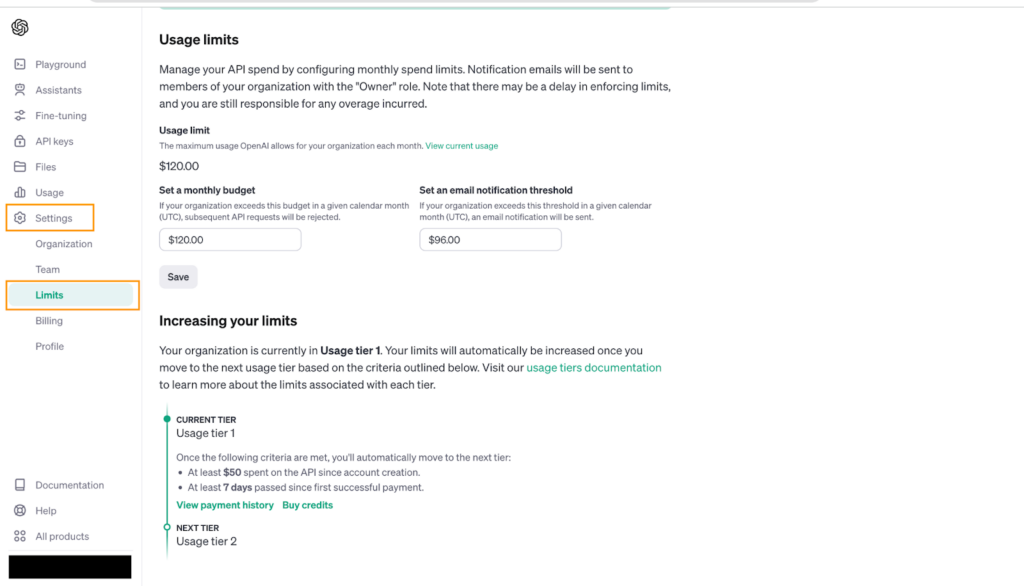

API利用時の料金上限設定の方法

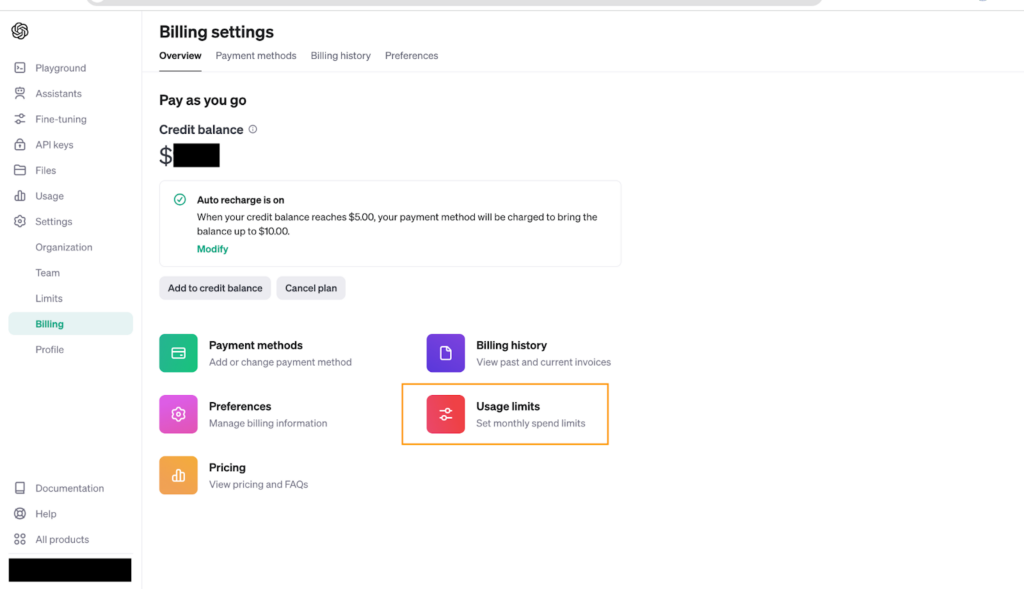

ちなみにChatGPT APIでは、月々の利用料金について上限が設定可能です。設定用のボタンは、Billingの画面の……

枠で囲った箇所「Usage limits」から可能です!ここをクリックしてみると……

このように各モデルについて、月々のトークン数(TPM)と月々のリクエスト数(RPM)の制限状況が表示されます!制限を設定する場合は、この画面を下にスクロールしましょう。

すると「Usage limits」という見出しが出てくるので、そこから利用限度額が設定可能です。

ChatGPT APIの利用方法

ChatGPT の利用手順は以下の手順になります。

1.OpenAIのアカウント取得

2.APIキーの取得

3.プログラミング言語でAPIを利用(Python)

OpenAIのアカウント開設方法

OpenAIアカウントを解説する為に以下のサイトにアクセスして下さい。

真ん中の「Get started」をクリックして、BOTではないかの認証があるのでクリックして次に進んでください。 アカウント作成に必要なフォームが表示されるので、必要情報を入力してアカウントを作成して下さい。 メールアドレスのサインアップの他、GoogleアカウントかMicrosoftアカウントの認証も利用することも出来ます。

パスワードや簡単な質問に回答する必要があるのでアナウンスに従って入力してください。 またサインアップには電話認証が必要になるので事前にSMSが利用可能な電話番号を用意して下さい。

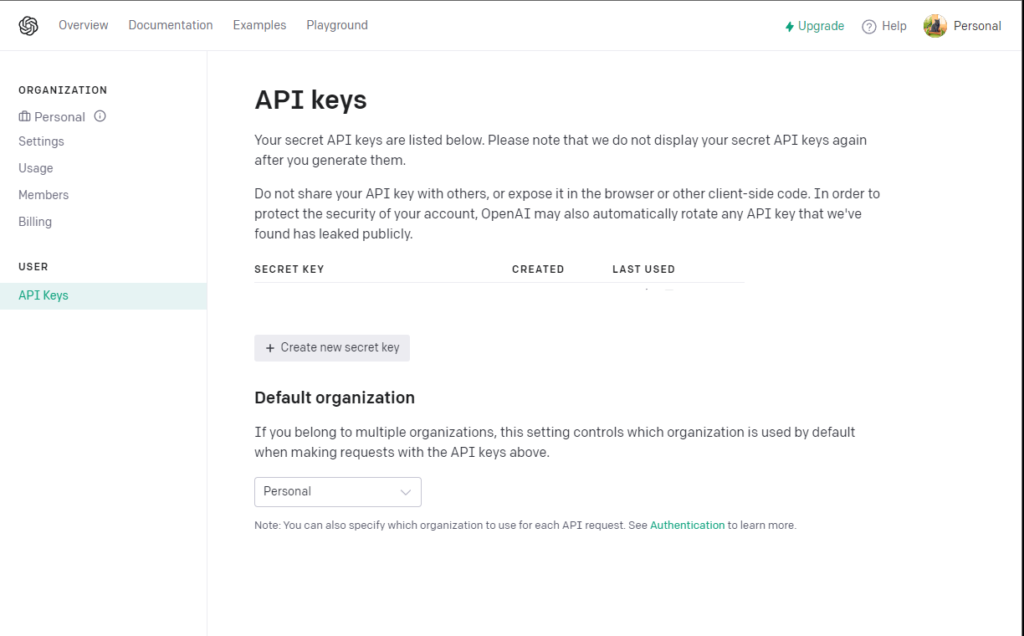

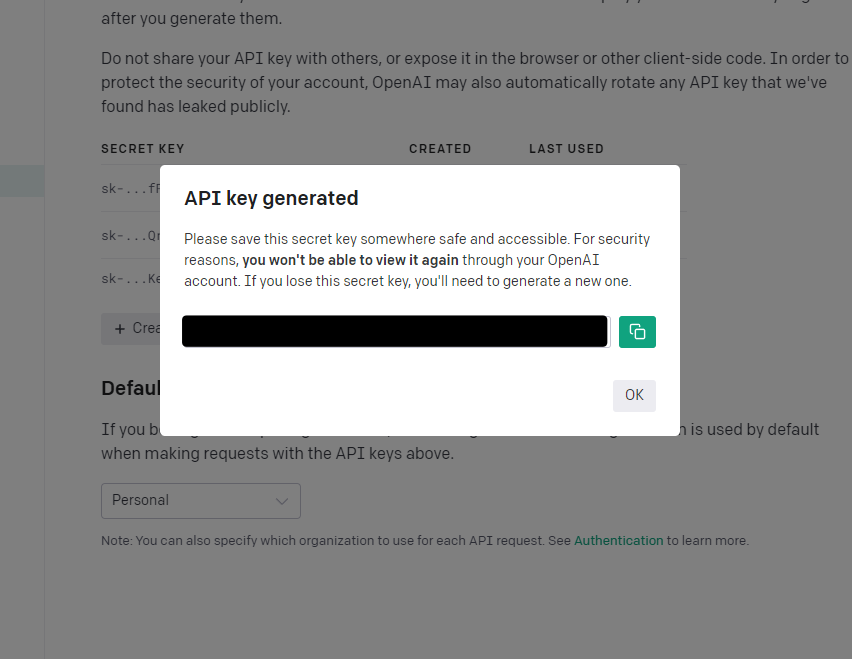

ChatGPT APIのAPIキー取得手順

アカウントを作成したら以下のサイトにアクセスしてAPIキーを取得する為に「+ Create new secret Key」をクリックして下さい。 OpenAPI-keys

APIキーが発行されます、あとで利用するので保存しておいて下さい。

ChatGPT APIの使い方

次にChatGPT APIの使い方について解説します。

Pythonを使ったAPI呼出

最後にプログラミング言語でChatGPT APIを呼び出します。 今回はGoogle Colaboratory(Colab)のPython環境で利用してみます。

- 概要リンク

https://platform.openai.com/overview - ドキュメント

https://platform.openai.com/docs/quickstart/build-your-application - APIキー発行

Personal -> View API keys -> Create new secret key

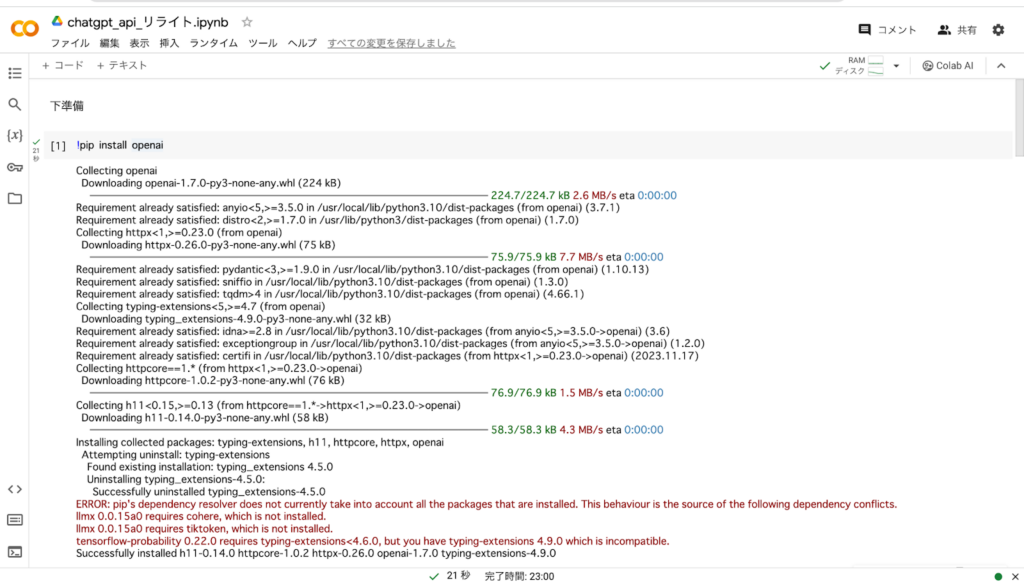

ライブラリ「openai」のインストール

まずOpenAIのモデルをPythonで利用する為のライブラリ「openai」をインストールします。Colabでインストールを行う場合は……

!pip install openaiこのソースコードで実行可能です。

ちなみにコマンドラインでは……

pip3 install openaiとなり、windowsの場合は……

pip install openaiこのように表記が異なります。今回はColab用のコードを試していきます。実行すると……

以上のとおりライブラリがインストールされれば、下準備は完了です。

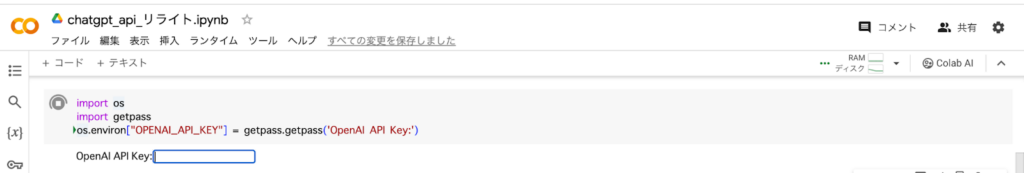

APIキーの入力

次に、先ほど取得したChatGPT APIのキーを実行環境に入力します。ソースコードは……

import os

import getpass

os.environ["OPENAI_API_KEY"] = getpass.getpass('OpenAI API Key:')以上のとおり、テキストボックスからAPIキーが入力できるようにしています。実行すると……

このような画面になりますので、取得したAPIキーをペーストしてEnterを押してください。

GPT-3.5 Turboを使ってみた!

API経由でGPTシリーズ(テキスト処理)を動かすコードは、以下のとおりです。

from openai import OpenAI

client = OpenAI()

#プロンプトを入れる。改行は「\nとクオーテーション」or「普通の改行と三重クオーテーション」にて。

prompt = "プロンプト"

response = client.chat.completions.create(

model = "モデル名",

messages = [

{"role": "system", "content": "You are a helpful assistant."},

{"role": "user", "content": prompt}

],

temperature=0

)

# 応答の表示

text = response.choices[0]

print(text)モデル名については、下記のリンクから正式名称をお探しください。

ChatGPT APIで使えるモデル一覧:Models – OpenAI API

当記事では、まずGPT-3.5 TurboをAPI経由で動かしていきます。先ほどのコードを改変したものは……

from openai import OpenAI

client = OpenAI()

#プロンプトを入れる。改行は「\nとクオーテーション」or「普通の改行と三重クオーテーション」にて。

prompt = "#命令\n以下の文章における話者の感情をポジティブorネガティブのどちらかに分類してください。その際、理由も添えてください。\n#文章\n良い時計をつけていらっしゃいますね。\n#分類\n\n#理由\n"

response = client.chat.completions.create(

model = "gpt-3.5-turbo-1106",

messages = [

{"role": "system", "content": "You are a helpful assistant."},

{"role": "user", "content": prompt}

],

temperature=0

)

# 応答の表示

text = response.choices[0]

print(text)以上のとおりです。プロンプトにて、ネガポジ分析をさせています。

これをColabで実行してみると……

お見事!回答が返ってきました。全文を以下に掲載します。

【API経由時の回答】

Choice(finish_reason=’stop’, index=0, logprobs=None, message=ChatCompletionMessage(content=’この文章はポジティブな感情を表しています。話者は相手の時計を褒めており、良い印象を持っていることが伺えます。’, role=’assistant’, function_call=None, tool_calls=None))

次に、同モデルに微調整を加えて、回答の変化を観察してみましょう!

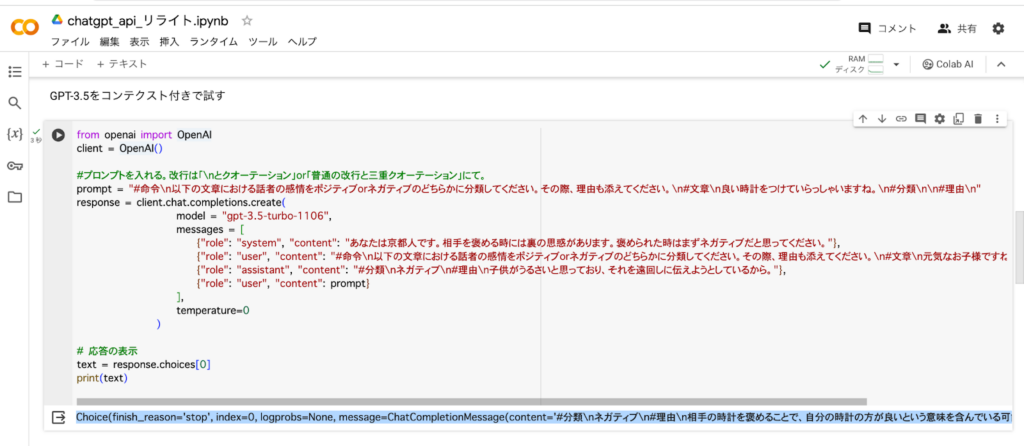

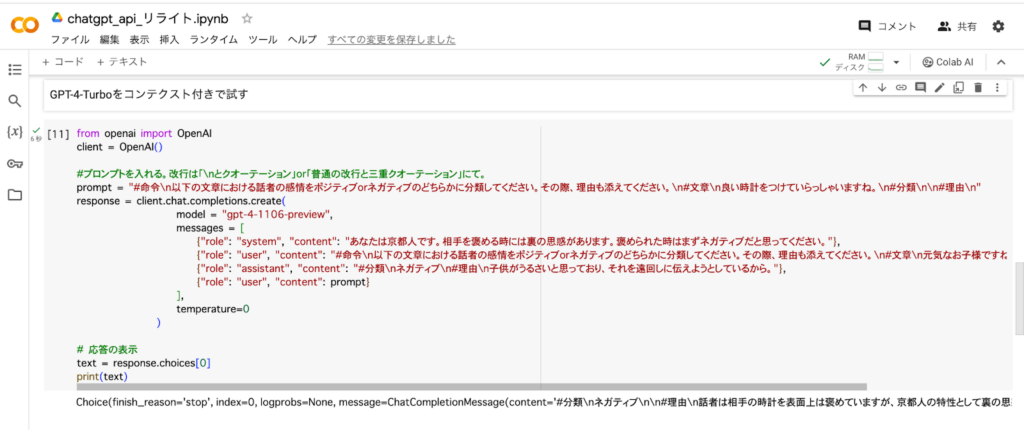

コンテキストを示してみると……

ChatGPT APIではmessages=[]の部分から、過去のやり取りや解答例(コンテキスト)が示せます。具体的には……

【role / 話者のカテゴリー】

● system:ChatGPTの動作を指定する部分

● user:人間側の過去or参考用の会話を示す部分

● system:ChatGPT側の過去or参考用の会話を示す部分

というふうに設定が可能です。

このコンテキストを、先ほどのコードに加筆してみます。

from openai import OpenAI

client = OpenAI()

#プロンプトを入れる。改行は「\nとクオーテーション」or「普通の改行と三重クオーテーション」にて。

prompt = "#命令\n以下の文章における話者の感情をポジティブorネガティブのどちらかに分類してください。その際、理由も添えてください。\n#文章\n良い時計をつけていらっしゃいますね。\n#分類\n\n#理由\n"

response = client.chat.completions.create(

model = "gpt-3.5-turbo-1106",

messages = [

{"role": "system", "content": "あなたは京都人です。相手を褒める時には裏の思惑があります。褒められた時はまずネガティブだと思ってください。"},

{"role": "user", "content": "#命令\n以下の文章における話者の感情をポジティブorネガティブのどちらかに分類してください。その際、理由も添えてください。\n#文章\n元気なお子様ですね。\n#分類\n\n#理由\n"},

{"role": "assistant", "content": "#分類\nネガティブ\n#理由\n子供がうるさいと思っており、それを遠回しに伝えようとしているから。"},

{"role": "user", "content": prompt}

],

temperature=0

)

# 応答の表示

text = response.choices[0]

print(text)このように「良い時計をつけていらっしゃいますね」という言葉の裏にある意図を、コンテキストにて示してみました。果たしてGPT-3.5 Turboは、京都で生きていけるのでしょうか……

このように、分類の結果が変わりました!全文を以下に示します。

【API経由時の回答】

Choice(finish_reason=’stop’, index=0, logprobs=None, message=ChatCompletionMessage(content=’#分類\nネガティブ\n#理由\n相手の時計を褒めることで、自分の時計の方が良いという意味を含んでいる可能性があるから。’, role=’assistant’, function_call=None, tool_calls=None))

このようにコンテキストを示すだけで、言外の意図まで理解してくれていますね。

モデルをGPT-4 Turboに変えてみる

次に、先ほどのコンテキスト付きのコードをGPT-4 Turboでも試してみます。

from openai import OpenAI

client = OpenAI()

#プロンプトを入れる。改行は「\nとクオーテーション」or「普通の改行と三重クオーテーション」にて。

prompt = "#命令\n以下の文章における話者の感情をポジティブorネガティブのどちらかに分類してください。その際、理由も添えてください。\n#文章\n良い時計をつけていらっしゃいますね。\n#分類\n\n#理由\n"

response = client.chat.completions.create(

model = "gpt-4-1106-preview",

messages = [

{"role": "system", "content": "あなたは京都人です。相手を褒める時には裏の思惑があります。褒められた時はまずネガティブだと思ってください。"},

{"role": "user", "content": "#命令\n以下の文章における話者の感情をポジティブorネガティブのどちらかに分類してください。その際、理由も添えてください。\n#文章\n元気なお子様ですね。\n#分類\n\n#理由\n"},

{"role": "assistant", "content": "#分類\nネガティブ\n#理由\n子供がうるさいと思っており、それを遠回しに伝えようとしているから。"},

{"role": "user", "content": prompt}

],

temperature=0

)

# 応答の表示

text = response.choices[0]

print(text)以上のとおり、modelの部分を「gpt-4-1106-preview」に変えています。実行すると……

先ほど同様、言外の意図までくみ取れていますね。

【API経由時の回答】

Choice(finish_reason=’stop’, index=0, logprobs=None, message=ChatCompletionMessage(content=’#分類\nネガティブ\n\n#理由\n話者は相手の時計を表面上は褒めていますが、京都人の特性として裏の思惑があると考えられます。この場合、話者は相手の時計が目立ちすぎるか、派手すぎると感じている可能性があり、それを遠回しに指摘していると考えられます。’, role=’assistant’, function_call=None, tool_calls=None))

全文は以上のとおり、さすがGPT-4 Turboといったところでしょうか。より京都人の感性に近づいています。

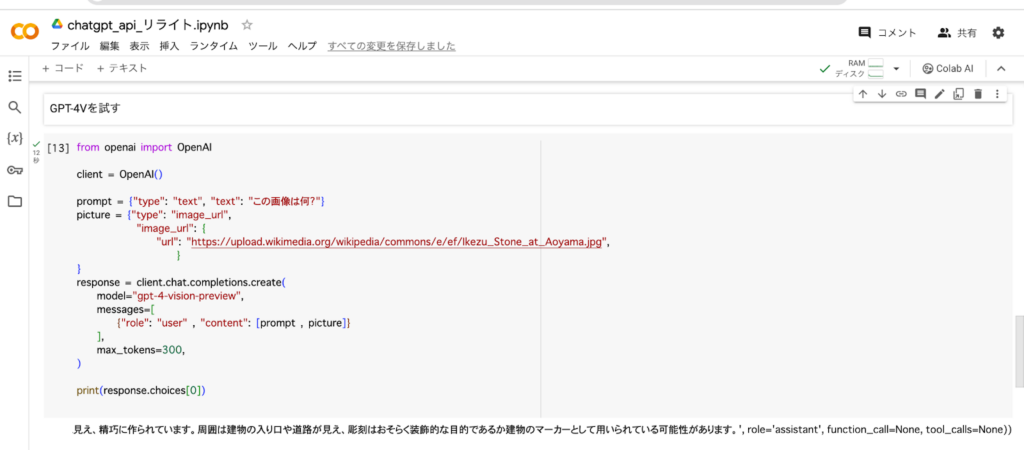

GPT-4Vの場合

GPT-4Vについても、API経由で試してみましょう!今回は京都つながりで、以下の画像を用意しました。

自動車と家屋の接触事故を防ぐ「いけず石」ですね。ちなみにプロンプト&画像を含むソースコードは……

from openai import OpenAI

client = OpenAI()

prompt = {"type": "text", "text": "この画像は何?"}

picture = {"type": "image_url",

"image_url": {

"url": "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Ikezu_Stone_at_Aoyama.jpg",

}

}

response = client.chat.completions.create(

model="gpt-4-vision-preview",

messages=[

{"role": "user" , "content": [prompt , picture]}

],

max_tokens=300,

)

print(response.choices[0])以上のとおりです。Colab上で実行してみると……

これまで通り、回答が返ってきました。全文は……

【API経由時の回答】

Choice(finish_reason=’stop’, index=0, logprobs=None, message=ChatCompletionMessage(content=’この画像には、コンクリートか石でできた象の彫刻が写っています。彫刻は半分埋め込まれたように見え、精巧に作られています。周囲は建物の入り口や道路が見え、彫刻はおそらく装飾的な目的であるか建物のマーカーとして用いられている可能性があります。’, role=’assistant’, function_call=None, tool_calls=None))

残念!さすがにGPT-4Vでも、いけず石は理解できなかったようです。まだまだ京都人への道は長いですね。

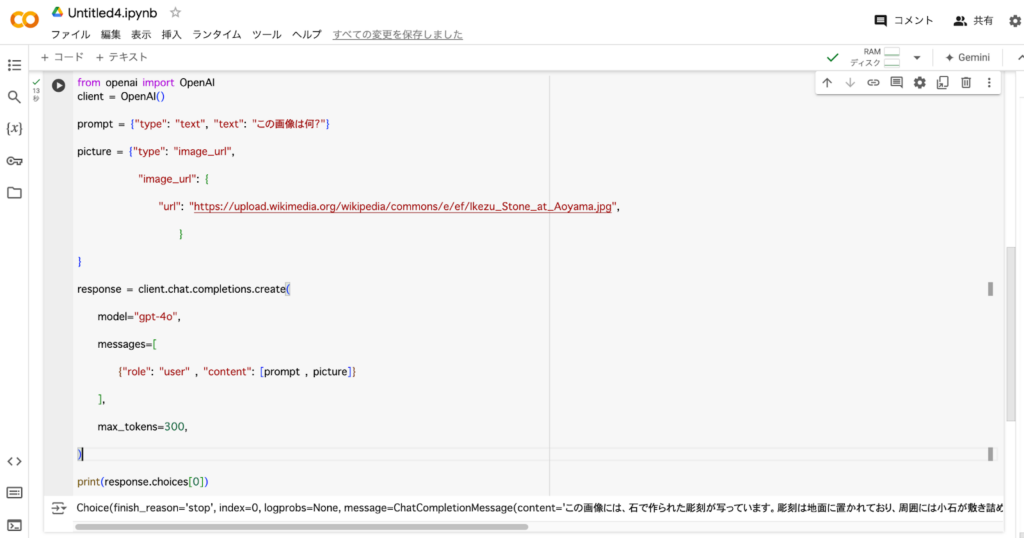

最新モデルのGPT-4oを使ってみた

上記のGPT-4Vで挑戦した「いけず石」の画像をGPT-4oが理解できるか試してみます。

from openai import OpenAI

client = OpenAI()

prompt = {"type": "text", "text": "この画像は何?"}

picture = {"type": "image_url",

"image_url": {

"url": "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Ikezu_Stone_at_Aoyama.jpg",

}

}

response = client.chat.completions.create(

model="gpt-4o",

messages=[

{"role": "user" , "content": [prompt , picture]}

],

max_tokens=300,

)

print(response.choices[0])以上のとおりです。Colab上で実行してみると……

とりあえず返答はあったので、正常に動作することは確認できました。

全文は以下のとおりです。

【API経由時の回答】

この画像には、石で作られた彫刻が写っています。彫刻は地面に置かれており、周囲には小石が敷き詰められています。彫刻の近くには黒い扉の建物が写っています。道路やフェンスも見え、屋外の一角のようです。彫刻は動物の頭部のように見える形状をしています。’, role=’assistant’, function_call=None, tool_calls=None)

GPT-4Vと似たような回答でしたね…

最新モデルのGPT-4oでもいけず石を理解するのは難しいようです。

ChatGPT API連携の活用事例19選

ChatGPTとAPI連携をした実際の活用事例を19選紹介します!ChatGPTと様々なサービスを組み合わせることで既存のサービスをより便利に、ChatGPTをより使いやすくしています。

ぜひ、皆さんの業務に役立つ事例があれば活用してみて下さい!

今回解説する事例において、弊社がX(旧Twitter)で発見した参考となるツイートを紹介させていただいております。取り下げなどのご連絡は、弊社公式X(旧Twitter)からご連絡ください。

①ChatGPT×Slack

Slackと言えばビジネスなどで使用されるチームコミュニケーションツールですが、ChatGPTと連携させることでSlack内にbotとしてChatGPTを出現させることができます。

Slackから気軽に使え、回答をチーム全体で共有することができ、ChatGPTによる翻訳も可能なため多国籍なチームでも円滑なコミュニケーションを取ることが可能になります。

②ChatGPT×Chatwork

ビジネスチャットツールのChatworkもChatGPTとAPI連携をすることが可能です。しみずがおか幼稚園は、「ChatGPT」と「Chatwork」を組み合わせた「AI連絡帳」を開発し、教諭の業務負担を軽減しました。※1

連絡帳の作成には1件あたり約10分、1日あたり約50〜60分を使っていましたが、「AI連絡帳」を使って文面を作成し、その文面を参考に連絡帳を記載することで1件当たり約4分、1日で約30〜40分まで短縮することに成功しました。

教諭全員で年間1,000時間の削減が見込まれています。さらに、「AI連絡帳」を利用することで、新人教諭でもベテラン教諭と同品質の連絡帳を作成できるようになりました。投稿された連絡帳文面の評価を「Chatwork」上で送りあうことで、教諭、指導員それぞれの学習の機会にもなっています

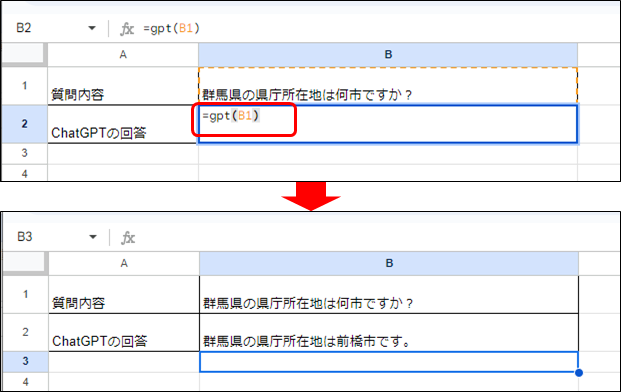

③ChatGPT×Googleスプレッドシート

Googleが提供している表計算ツールのGoogleスプレッドシートもChatGPTとAPI連携が可能です。

API連携をすることでChatGPTの回答を直接シート上に表示・保存することが可能になります。効率的にリサーチをすることができるようになります。

④ChatGPT×Microsoft Azure

Microsoft AzureはMicrosoftが提供するクラウドコンピューティングサービスで、ビジネスや個人がアプリケーションを構築、デプロイ、管理するためのツールとサービスを提供しています。そのクラウド上でChatGPTを利用できるサービス、Azure OpenAI Serviceがあります。※2

Azure OpenAI Serviceは、AIの専門知識がなくても、アプリ構築が可能な開発者向けサービスの1つです。AI技術を活用してビジネスプロセスの改善や新しいビジネスモデルの創造、社会的課題の解決など、多岐にわたる分野で活用できます。

例えば

・顧客からの問い合わせに自動的に回答するチャットボットを作成する。

・製品の説明書を自動的に翻訳する。

・新しいソフトウェアを自動的に開発する。

・病気の診断を自動的に行う。

などが可能になります。

⑤ChatGPT×LINE(AIチャットくん)

ChatGPTとLINEを組み合わせた、AIチャットくんというサービスがあります。※3

AIチャットくんはChatGPTの機能をLINE上で展開できるサービスです。ChatGPTは多言語対応が可能ですが、ChatGPTを提供しているOpenAIのサイトは英語表記になっています。その結果、利用したくても利用できないという方も多いのが現状です。

しかし、AIチャットくんを利用すればLINE上で質問を入力するだけで、ChatGPTが一般日本語ユーザーでも利用可能になります。そのため、リリース3日で累計ユーザー数が20万人になり、人気のサービスとなっています。

⑥ChatGPT×Omneky

Omnekyは深層学習を利用し、ユーザーごとにパーソナライズされた広告を大量に生成するプラットフォームです。ChatGPTとのAPI連携によって、テキストベースで誰でも簡単に美しい広告を生成できるサービス「Creative Assistant」を開始。※4

AIとの会話によって広告コンテンツが手軽に作成できるようになったのです。細かいビジュアルから全体の雰囲気、使用する画像やビデオの選定を入力するだけで、OmnekyのAIが自動で広告を生成します。

広告を作る作業は専門知識を必要としますが、ChatGPTとOmnekyという2つのAI技術を組み合わせることで、誰でも簡単に美しい広告の作成が可能となったのです。

⑦ChatGPT×Manual Force

Manual ForceはWebブラウザ上での操作を自動で記録して、その内容をマニュアル化したり、シェアしたりできるサービスです。ChatGPTとAPI連携したことで、作成したマニュアルのタイトル、さらには説明文についても自動で生成することが可能となりました。※5

「AIサジェスト」と呼ばれるサービスによって、これまで人間によって対応していた作業が大幅に簡略化されます。このサービスはGoogle Chromeの拡張機能として提供されているため、インストールすれば誰でも利用が可能。マニュアル作りの工数を大幅に削減できるでしょう。

⑧ChatGPT×Parame Recruit

Parame株式会社は、「Parame Recruit」と呼ばれるサービスを提供しています。これは採用時のミスマッチを防ぐリファレンスチェックサービスであり、面接だけでは分からない性格やスキルを取得した上で判断することが可能となります。※6

しかし、「リファレンスチェックの読み込みが大変」、「状況に応じた質問事項の選択が困難」という課題が指摘されていました。ChatGPTと連携した「AIサポート機能」を活用することで、リファレンスチェックの質問をAIが選択、リストを作成してくれます。

さらに、選考判断に重要となる内容を書き出してくれるので、チェック作業の大幅な簡略化が実現したのです。

⑨ChatGPT×QFINDR

QFINDRは株式会社クレジット・プライシング・コーポレーションが提供する、非上場企業の検索ができる企業情報プラットフォームです。※7

本来、投資の審査などに必要となる複数の情報を、人の手によってチェックする必要がありましたが、ChatGPTとの連携によって情報の要約が可能となりました。事業内容、想定される課題やリスク、経営戦略といった情報を瞬時に確認できますので、投資や融資の判断がよりスムーズになるでしょう。

さらに、企業Webサイトの要約も可能ですので、より具体的な情報を的確に入手できます。開示情報の限られる非上場企業ですが、QFINDRとChatGPTの連携によって素早く的確な情報が集められるようになったのです。

⑩ChatGPT×Gunosy

株式会社Gunosyが提供する情報アプリ「グノシー」では、短時間の動画コンテンツの提供を行っています。しかし、動画の視聴には少なくとも1分程度の時間を要するため、動画内容全てを確認できないユーザーもいました。※8

そこで、ChatGPTとの連携によって動画内容を数行程度に要約し、気になったものだけを視聴することを可能にしました。動画を視聴しなくてもその内容を把握できるため、ユーザーは自分の好みの動画を見つける可能性が広がります。

さらに、再生時間の長い動画も配信できるようになりましたので、提供できる情報量も大幅に増加しました。

⑪ChatGPT×kintone

ChatGPTとkintoneをAPIを使って連携することができます。※9

kintoneを使ってChatGPTとの対話をデータベースとして共有することで、全体の作業効率が向上します。連携をすることによってアプリ上でChatGPTを使うことができ、質問に返答できたり、議事録を要約できたりします。

⑫ChatGPT×Miro

Miroはオンラインホワイトボードツールです。パソコンの画面上にデジタルのホワイトボードを表示することができ、自由にアイデアを書いたり、それを移動させてブレインストームすることができます。※10

このMiroとChatGPTを連携することで、Miro上でChatGPTの回答を表示できます。すると、より深いブレインストーミングができたり、アイデアをまとめることができたりします。

⑬ChatGPT×Microsoft Teams

チーム内でのチャットやミーティングなどができるMicrosoft TeamsとChatGPTも連携できます。

例えば、アイデア出しに悩んでいたら、「gpt、〇〇についてのアイデアを3つ考えて」と指示を出すことで、ChatGPTがアイデアを出してくれます。

また、会議の内容を要約して、議事録を作成してもらうなど、他にも多くのことができるようになります。

⑭ChatGPT×Excel

Microsoft Power Automate for Excelというアドインを使うと、ChatGPTの機能がExcelで使えるようになります。

データ入力の際に、Excelを使う人がいると思います。特に、似たようなデータのコピペ作業など単純な作業に時間が費やされることも多いでしょう。それらの作業がChatGPTと連携をすることで、大幅に作業時間を短縮できます。

⑮ChatGPT×Google Docs

ChatGPTとGoogle DocsをAPI連携すると、ブログ記事の作成などが何倍も早くできます。※11

使い方は、ChatGPTとほとんど同じで、メニューにある「ChatGPT」をクリックし、「目次作成」。作成したいブログ記事のテーマを入れるだけで、目次が作成できます。

また、文章を自動で出力することも可能です。

⑯ChatGPT×GPT-4V

ChatGPTを用いれば、スクリーンショット1枚でWebサイトの構造を解析できます。さらに解析だけではなく、同じ構成のコードを書き出すため、Webデザイナー泣かせの機能です。

駆け出しのWebデザイナーさんは、ぜひ使えるようにしておきましょう。

⑰ChatGPT×DALL-E 3

ChatGPT×DALL-E 3を組み合わせたら、ウェブサイトのロゴやファビコンを作るのも簡単です。ほんの数十秒でロゴやファビコンが作り直せるのであれば、デザイナーさんが作ったらPDCAサイクルが爆速になりそうですね。

⑱ChatGPT×GPT-4o

ChatGPTのGPT-4oをAPIで呼び出せば、iOSから送った動画を瞬時に理解させることもできます。

少々難易度の高い活用事例ですが、上記投稿者のように使いこなせれば、日常や仕事のふとした疑問を解決するのに役立ちそうです。

この技術を活用して新しいサービスを生み出せすのも面白そうですね!

⑲ChatGPT×GMO順位チェッカー

GMO順位チェッカーは、ChatGPT APIを活用した新機能を導入し、SEOキーワードの自動提案サービスを開始しました。2023年5月1日より、全プランに標準搭載されたAIキーワードアドバイザー『ミラーPowered by ChatGPT API』が提供されています。※12

この機能により、AIが個別のキーワードから関連するSEOキーワードを自動的に提案し、業務時間の大幅な短縮を実現。専門知識や高価なツールがなくても、誰でも簡単にキーワード選定が可能になりました。結果として、キーワード調査・選定にかかる時間とコストが削減され、ユーザーはコンテンツ作成やサービス改善に、より多くのリソースを集中できるでしょう。

この革新的な機能は、SEO戦略の効率化と効果的な実施を支援し、ビジネスの成長に貢献することが期待されています。

ChatGPT APIを使う時の注意点とその対処方法

ChatGTP APIは正しく使えばとても便利なものです。しかし、使用する上で注意するべきポイントがあります。

- 情報漏洩

- 不適切なコンテンツの生成

- 不正確な情報の出力

注意点の理解を怠ってしまうと、大きな問題に発展する可能性もあります。業務で活用したいという方は必ず確認しましょう。

情報漏洩

ChatGPT APIを使用する際に最も気をつけるべきことは情報漏洩です。ChatGPTを開発したOpenAIは、APIを利用すれば入力された情報を学習に使用することはないとしています。

しかし、ユーザーが自身の個人情報を入力した場合、その情報が外部に漏れる可能性がないとは言えません。自分の名前、住所、電話番号などが外部に流出したり、顧客の個人情報や機密情報が流出すれば大問題になります。

個人情報漏洩の対策

この対策としては、ChatGPTを使用する際に、ユーザーが自身の個人情報を入力しないようにすることが重要です。また、個人だけでなく、会社全体でマニュアルを作成したり、セミナーなどを開催したりして、社内全体に意識を浸透させることも効果的です。

不適切なコンテンツの生成

ChatGPTはAIモデルであり、大量のインターネットテキストから学習しています。そのため、不適切な文章を生成する可能性があります。

OpenAIは、不適切なコンテンツをフィルタリングするためのシステムを提供しています。しかし、このシステムも完全ではないので、一部の不適切なコンテンツがフィルタリングを逃れることもあります。

不適切なコンテンツの生成の対策

この対策としては、ChatGPTが出力した内容を人間が必ず確認をすることが考えられます。ChatGPTは便利なAIですが、まだ手放しで業務に活用できるほどのクオリティは担保できていません。そのため、手間を惜しまずに必ず人間の目でチェックをすることが必須です。

不正確な情報の出力

ChatGPTが出力する回答が常に正確であるとは限りません。ChatGPTは、ハルシネーションと呼ばれる現象を起こすことがあります。

ハルシネーションとは、あたかも事実のように誤った情報をChatGPTが出力することを指します。ChatGPTの回答が全て正しいと考えていると誤った情報に気付けないことがあるため、注意が必要です。

不正確な情報の出力に対する対策

ハルシネーションへの対策としては、ChatGPTの出力を盲目的に信じることは避け、必要に応じて人間による確認や検証を行うことがあります。また、ChatGPTはそれっぽい回答をすることに長けているため、場合によっては専門家の意見を求めることも有効な手段の一つです。

なお、ChatGPTを企業利用する際の注意点について詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご覧ください。

ChatGPT APIを使う際に出るよくある質問

ChatGPT APIを利用する際によくある2つの質問を解説します。

ChatGPT APIを無料で使う方法は?

ChatGPT APIを無料で使う方法は、登録と共にもらえる18ドル分のトークンを使う以外にありません。

また、付与される18ドル分のトークンも3ヶ月後に失効するため、早めに使い切る必要があります。

ChatGPT APIの回数制限は?

ChatGPT APIはトークンの消費量に応じた課金システムを採用しているため、回数上限はありません。しかし消費量の上限は自分で設定しない限り、自動で課金されるため使いすぎに注意しましょう。

なお、Assistants APIについて詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

ChatGPT APIを活用しよう!

ChatGPTのAPIとは、外部アプリとChatGPTの機能をつなげるものです。

これを利用することで、主には以下のことができるようになります。

- メールの文章作成

- 2023年10月までの情報検索

- チャットボットの開発など

さらに、ChatGPTのAPIを活用した以下のサービスを利用することで業務効率化に大きく貢献できます。

- Slackとの連携

- Chatworkとの連携

- ExcelやGoogleスプレッドとの連携など

ただし、ChatGPTのAPIを使う際には、注意点もあることに気をつけてください。

- ユーザーのプライバシー侵害

- 不適切なコンテンツの生成

- 不正確な情報の出力など

対策としては、個人情報や機密情報を入力しないこと、人間の目で生成したコンテンツのチェックをすること、専門家の意見を求めることなどがあります。

ChatGPTのAPIを正しく利用すれば大きな業務効率化を図れるため、ぜひ導入を検討してみてください!

- ※1:学校法人アルコット学園/しみずがおか幼稚園-チャットツール&AIで業務を着実に効率化!コロナ禍に幼稚園が取り組んだ先進的なDX

- ※2:Azure OpenAI Service

- ※3:LINE アプリで簡単に作れる AI チャットボット! ChatGPT 連携

- ※4:ジェネレーティブAI広告プラットフォーム【Omneky】、ChatGPT APIを活用したクリエイティブ生成ツール”Creative Assistant”をローンチ

- ※5:“日本初”マニュアル自動作成ツールManualForceがChatGPT連携しAIサジェスト機能リリース

- ※6:リファレンスチェックサービスのParameが、ChatGPTを活用した「リスク情報の自動抽出」「質問項目の自動生成」のAIサポート機能を業界初リリース

- ※7:企業情報クラウドサービス「QFINDR」にChatGPTを用いた事業概況の要約機能をリリース

- ※8:ChatGPT “導入止まり”から“活用”へ。Gunosyから業務支援特化 生成AIサービス「ウデキキ」登場 10月13日予約開始 特別な知識がなくてもChatGPTを業務活用できる機能を搭載。初期費用0円キャンペーン実施中

- ※9:kintoneからChatGPTへ作業依頼をしてみよう(Yoom連携)

- ※10:Guide: How to use ChatGPT with Miro

- ※11:ChatGPTを使ってGoogleドキュメントで記事を書く方法:設定方法・使い方を紹介

- ※12:「GMO順位チェッカー」がChatGPT APIを利用して、SEO対策のキーワードを自動提案する新機能の提供を開始

最後に

いかがだったでしょうか?

GPT-3.5 Turboの最新アップデートで、より高速かつ低コストでのAI活用が可能になりました。自社での導入・活用を検討する際に、最適なモデル選定や活用方法について、一緒に考えてみませんか?

弊社では

・マーケティングやエンジニアリングなどの専門知識を学習させたAI社員の開発

・要件定義・業務フロー作成を80%自動化できる自律型AIエージェントの開発

・生成AIとRPAを組み合わせた業務自動化ツールの開発

・社内人事業務を99%自動化できるAIツールの開発

・ハルシネーション対策AIツールの開発

・自社専用のAIチャットボットの開発

などの開発実績がございます。

まずは、「無料相談」にてご相談を承っておりますので、ご興味がある方はぜひご連絡ください。

➡︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

「生成AIを社内で活用したい」「生成AIの事業をやっていきたい」という方に向けて、生成AI社内セミナー・勉強会をさせていただいております。

セミナー内容や料金については、ご相談ください。

また、サービス紹介資料もご用意しておりますので、併せてご確認ください。