【生成AI×教育】ChatGPTは教育に活用できる?メリットや活用事例を紹介

教育現場における ChatGPTの活用方法をご存知ですか?

ChatGPTとは、OpenAIが開発した対話型AI(生成AI)の代表格です。実際のコミュニケーションさながらに問いかけに応答できることから、授業や学習支援の新たな可能性として注目されています 。

本記事では、まず ChatGPTとは何かを解説し、その上で教育現場における具体的な活用シーンや事例、さらには注意すべきリスクについてまで詳しくご紹介します。

教師の業務負担を軽減し、学習の質を高めるための一助として、ぜひご覧ください。

\生成AIを活用して業務プロセスを自動化/

ChatGPTとは

ChatGPTとは、OpenAIが開発したチャット型のAIサービスです。従来の検索エンジンのような単なる情報提供にとどまらず、文脈を理解した上で回答できます。

ただし万能ではなく、誤情報を生成するリスクなどが存在するのも事実です。使い方によっては生徒の思考力低下につながる懸念もあるため、教育現場では適切なルール設計と指導が欠かせません。

なお、ChatGPTについて詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

ChatGPTは教育現場でどのように活用できる?

ChatGPTは、教育現場において教師が教材の準備をしたり、テストを作成したりする用途で活用できます。

特に、授業計画や教材作成には多くの時間と労力がかかりますが、ChatGPTを使えば下準備にかかる負担を大幅に軽減できます。

以下では、教育現場におけるChatGPTの活用方法を紹介していくので、ぜひ参考にしてみてください。

個別指導

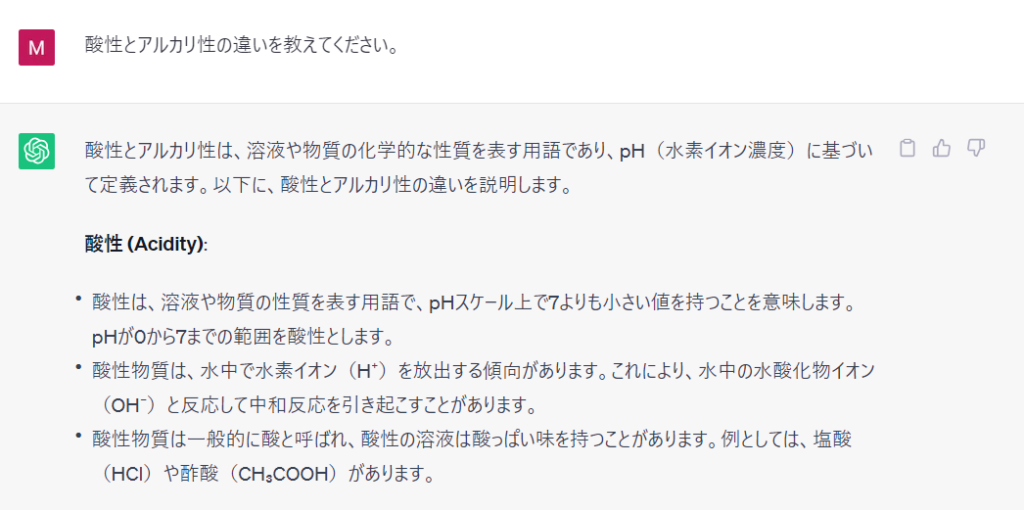

生成AIは難解な学習内容に関して、学生ごとに個別の指導を行えます。学生が質問をすると、生成AIは疑問点や難しい部分を明確にするための解説や具体的な例を提供します。

生成AIを利用することで学生は自分のペースで学習し、知識のギャップを埋められるのです。

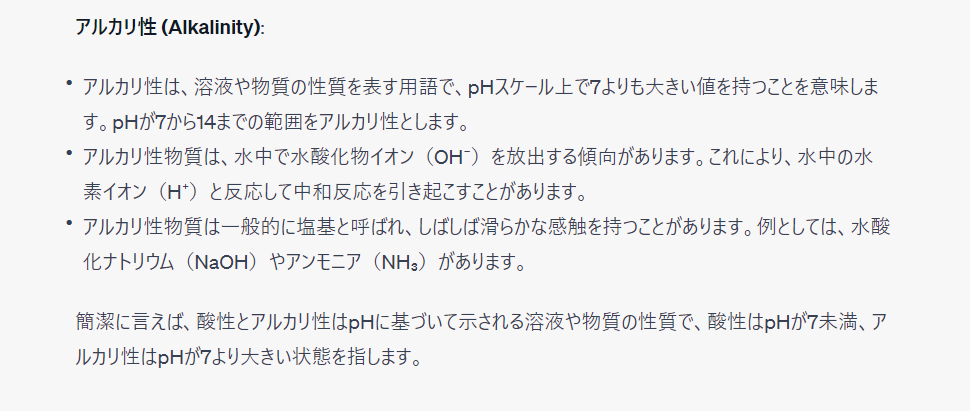

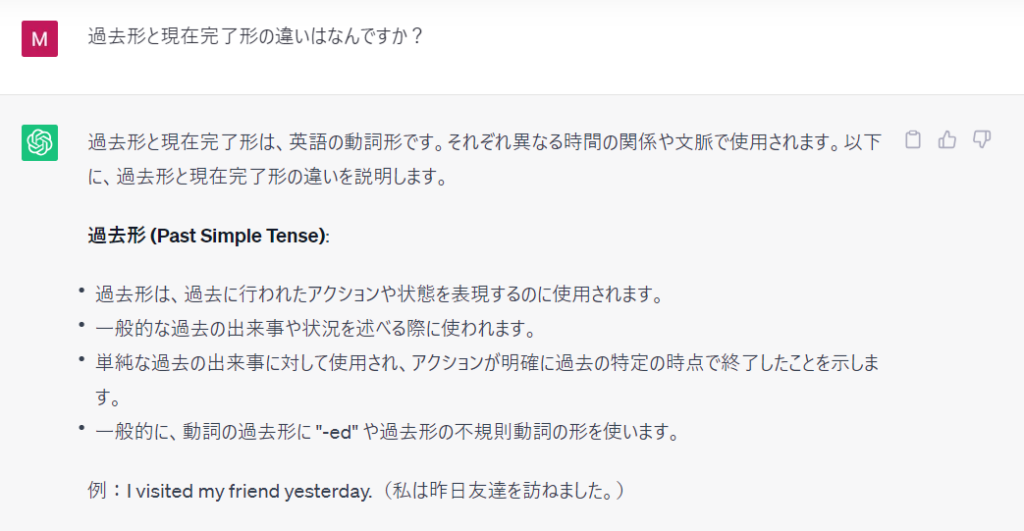

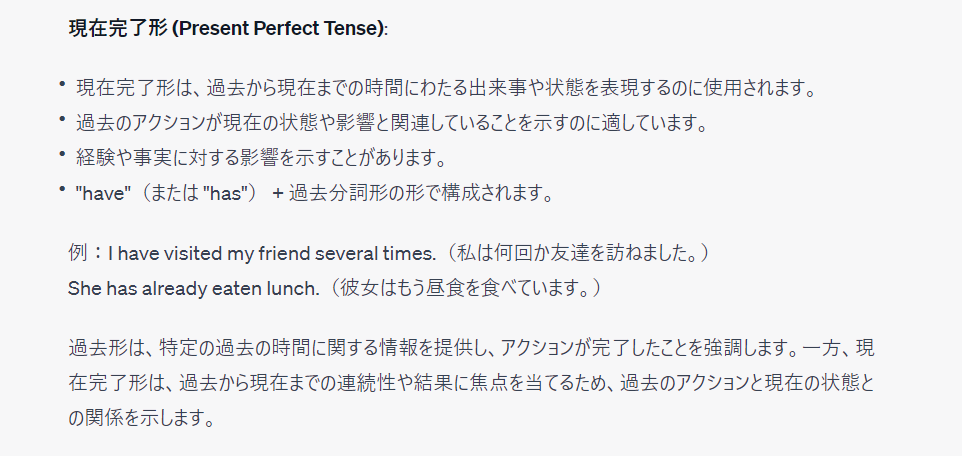

言語学習

生成AIは、外国語を学ぶ学生に文法の解説や単語の意味・発音の練習などのサポートができます。さらに、生成AIによる自然な会話練習を通じて、異なる言語でのコミュニケーションスキルを向上させることも可能です。

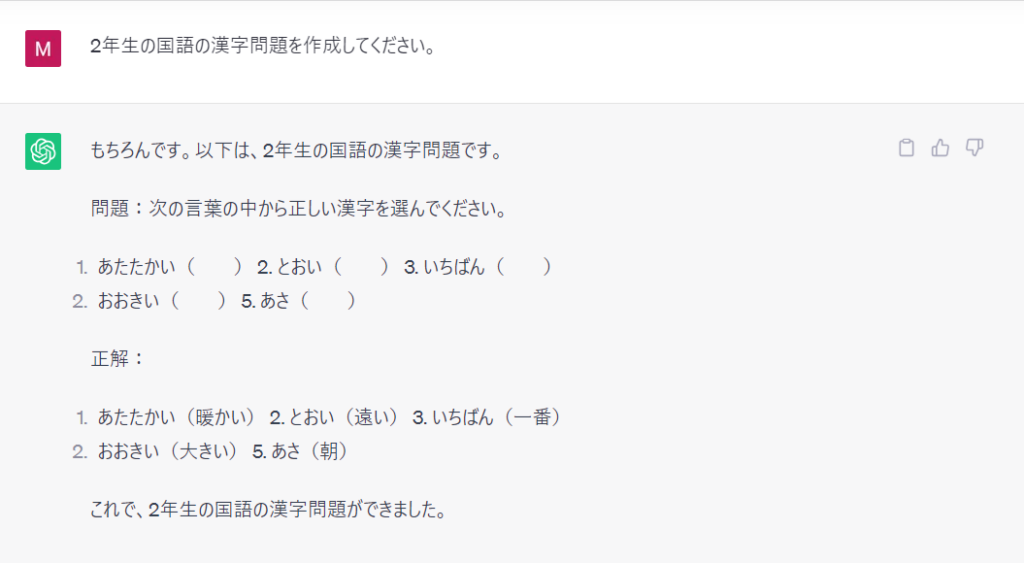

テスト作成

先生は、生成AIを活用して定期試験や模擬試験の問題を作成できます。生成AIを活用することで、対象のトピックや難易度に適した問題を作成できるため、公平かつ効果的な評価が可能になります。

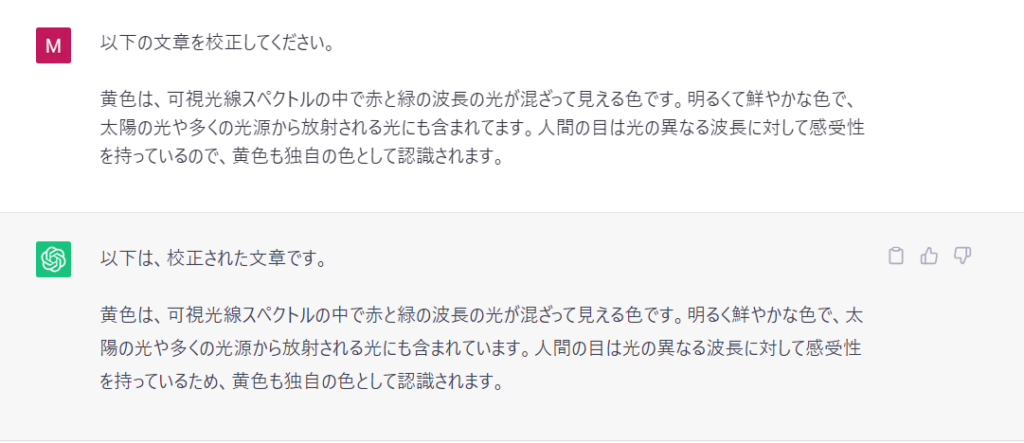

文章の校正

生成AIは、学生がエッセイやレポートを作成する際に、文章の構成や表現の改善点を提案できます。学生の文章を分析し、適切な語彙の使用や文法の修正・論理構造の改善などを提案します。

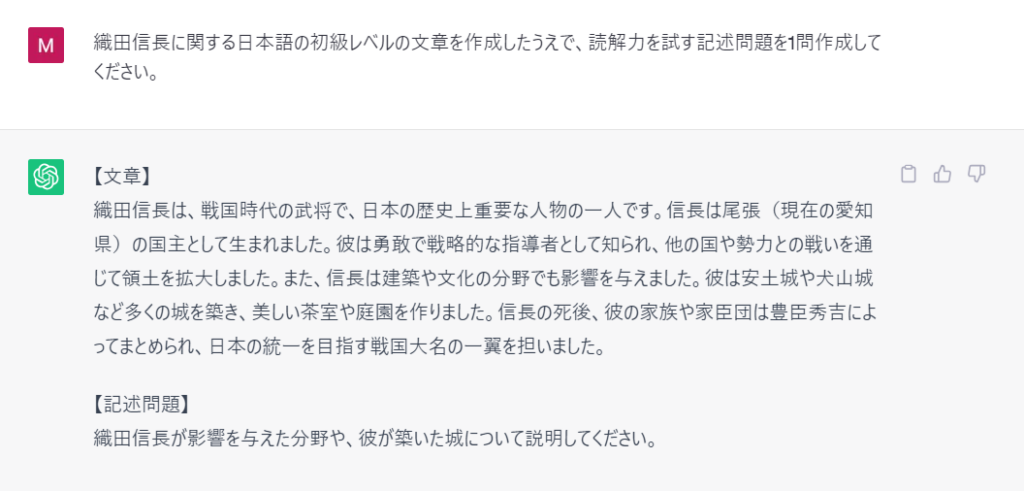

読解力・理解力の向上支援

生成AIは、学生の読解力を向上させるために、さまざまな難易度の文章を生成することが可能です。さらに、それに関連する質問の作成もできます。

生成AIを利用することで、学生は文章の理解力や情報の取捨選択能力を効率的に養えるのです。

ChatGPTの教育現場での活用事例

ここからは、実際に教育現場でChatGPTを取り入れた活用事例を紹介していきます。

今回紹介するのは、以下の教育機関です。

- 埼玉大学教育学部付属中学校

- 県立長崎北高校

- 東京学芸大学附属小金井小学校

- 愛媛大学教育学部附属中学校

- 滋賀大学

それぞれの事例や成果等を紹介していくので、ぜひ参考にしてみてください。

埼玉大学教育学部付属中学校

埼玉大学教育学部付属中学校は、ロボコンに関する授業において調べものをする際にChatGPTを活用しています。

具体的には、充電式電動ドライバーの動力伝達の仕組みを調べるとき、生徒はコネクトシートを使用して、ChatGPTを活用した検索やインターネット上の画像や資料の挿入を行いました。※2

生徒はシートを編集しながら整理していき、編集が完了したシートは自身の考えや調査の成果として教師に提出されたそうです。

県立長崎北高校

長崎市の県立長崎北高校では、約80人の2年生がAIを活用した英語の授業に参加しました。生徒たちは個々に英作文に挑戦し、その添削作業をAIが担当します。教師ではなくChatGPTが英語の使用方法の改善点を提案しました。※7

劇の台本を作成北海道の函館市立万年橋小学校では、学芸会での劇の台本を学級活動の時間にAIを使用して作成しました。

劇や音楽などの構成をクラスで話し合って決めるのは時間がかかるため、AIによってアイデアや論理的な文章を即座に作成しています。

その後、クラスで起こった出来事というオリジナルな要素を組み合わせることで、独自性もある劇にしたようです。

東京学芸大学附属小金井小学校

東京学芸大学附属小金井小学校では、4年生の道徳の授業で生成AIを活用しました。※8

子どもたちは将来AIと共に生活していきます。だからこそ、小学生の段階でAIについて理解しておくことは重要であり、AIを盲目的に信じるのではなく、安全にツールとして利用できるスキルを身につけてほしいとのことでした。

愛媛大学教育学部附属中学校

愛媛大学教育学部附属中学校では、中学生を対象に理科・音楽・社会・英語の4教科で、ChatGPT(生成AI)を活用した授業実践が行われました。※9

日々多忙な教師にとって、こうしたAIの導入は教材や授業設計の効率化だけでなく、学びの質向上にもつながる可能性を示しています。

具体的な活用内容や実施した授業内容は以下のとおりです。

- 理科:多言語翻訳アプリの開発支援

- 音楽科:振り返りコメントと授業分析

- 社会科:パフォーマンス課題の設計とディベート支援

- 英語科:AIとの英会話練習・英文添削

これらの実践から、教員の負担軽減や利用者の理解力向上を確認できた反面、AI利用の難しさも痛感したようです。

今後もChatGPTを授業や校務に効果的に活用しつつ、教師の負担を軽減し、より創造的で質の高い教育活動へシフトしていくと公表しています。

滋賀大学

滋賀大学では、2025年4月1日から国内の大学で初めてOpenAIの教育機関向けAIサービス「ChatGPT Education」を導入しました。大学院教育や大学運営の現場で、まさに生成AIを活用した新たな教育の形が始まっています。

具体的には、以下の用途でChatGPTを活用しているとのこと。

- Canvas機能をPythonなどのプログラミング習得を補助する教材として利用

- 語学学習や外国語の論文執筆で文章添削に活用

- 学校独自の教養教育「未来創生リベラルアーツプログラム」で学びを深めるための情報提供

- データ分析機能で個別の学習プランやアドバイスを提供

- カスタムGPTで夜間・休日にも学生の質問に自動応答させる

上記のように、滋賀大学では、教員の負担軽減や生徒の学習支援を目的にChatGPTを活用しています。

なお、ChatGPT Eduの料金は未公開です。特徴について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

ChatGPTを教育現場で活用するメリット

生成AIを教育現場で活用するメリットには、以下のようなものがあります。

- 教師の負担を軽減できる

- 生徒の理解度に合わせた授業準備ができる

- 生徒が24時間質問できる環境にできる

ChatGPTを教育現場で活用すると、教師・生徒の双方にメリットがあります。

以下で、メリットについて具体的に解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

教師の負担を軽減できる

教師は授業準備・テスト作成・レポート添削などで多忙ですが、ChatGPTを使えばこれらの負担を軽減できます。

ChatGPTを使うことで、教材の下書き作成や問題例の自動生成、文章添削の効率化が可能となるためです。

その結果、教師は生徒一人ひとりへの指導や授業の質向上により多くの時間を割くことができるので、教育の質そのものの向上が見込めます。

生徒の理解度に合わせた授業準備ができる

同じクラスの中でも学習の進度や理解度に差があるため、全員に合った授業を準備するのは容易ではありません。

しかし、ChatGPTを活用すれば、生徒のレベルに応じた教材のバリエーションを短時間で作成できるので、基礎を丁寧に学びたい生徒向けから応用問題に挑戦する生徒向けまで柔軟に対応できます。

教師は一斉授業の枠を超えて、生徒一人ひとりに寄り添った学習環境を整えることが可能です。

生徒が24時間質問できる環境にできる

ChatGPTを導入すれば、生徒は自宅からでも24時間いつでも質問でき、即座に回答を得られます。学習のつまずきをその場で解消できるため、自主学習の効率が高まり、学びの継続性を確保することが可能です。

また、教師にとっても質問対応の負担が分散される点でメリットがあります。

ChatGPTを教育現場で活用するデメリットや課題

ChatGPTは教育現場に大きなメリットをもたらす反面、以下のようなデメリットや課題も存在します。

- 生徒の成長を阻害する要因になりえる

- 不正確な情報の使用により教育の質が低下する

- 個人情報の流出リスクがある

- 生徒との関係が希薄になる

ChatGPTを含む生成AIは便利ですが、その反動で生徒の成長機会を奪う可能性があります。

以下で、それぞれのデメリットや課題を解説していくので、ぜひチェックしておいてください。

生徒の成長を阻害する要因になりえる

ChatGPTは便利な反面、生徒の成長を阻害する要因になります。ChatGPTは情報の検索や文章作成の効率化に有効ですが、生徒が自ら情報を調べたり、文章を考える機会を奪ってしまうためです。

特に、大学では生徒がレポートや論文の作成に生成AIを使用する事例が問題視されています。

したがって、ChatGPTを使用するシーンを限定するなど、学校側で適切な対策を検討しましょう。

不正確な情報の使用により教育の質が低下する

ChatGPTは、稀に不正確な情報をそれらしく回答するハルシネーションという現象を起こすことがあります。これを理解せずに、ChatGPTで生成した情報をそのまま授業で使うと、生徒が間違った内容で理解してしまいかねません。

結果的に、教育の質が低下する事態に発展してしまうので、ChatGPTを利用する際のガイドラインを設けるなど、適切な対策が必要です。

個人情報の流出リスクがある

ChatGPTに入力した情報は、保存されてAIモデルのトレーニングに利用される場合があります。そのため、安易に個人情報を入力すると流出する恐れがあるため注意してください。

特に教育現場では、生徒の氏名や成績、家庭状況などのセンシティブな情報を取り扱うため、取り扱いには十分な注意が必要です。利用する際は匿名化を徹底し、学校や自治体で定められたガイドラインに従いましょう。

生徒との関係が希薄になる

ChatGPTを活用することで、授業準備や質問対応の効率は向上しますが、教師と生徒が直接やり取りする機会が減る可能性があります。

信頼関係や人間的なつながりが希薄になると、学習意欲が低下する恐れがあるので注意しなければなりません。

そのため、AIを活用する際は、あくまで補助的なツールとして位置づけ、教師自身が生徒との対話や交流の時間を確保する工夫が重要です。

なお、日本企業におけるChatGPTの導入事例が知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

教育現場で生成AIを活用するには環境整備が急務

生成AIは、教育現場をサポートする強力なツールです。人材不足が深刻な教育現場では、先生や学校経験者の業務効率化に役立ち、子どもにとっても学習のパートナーとして知識向上やスキルアップに役立つでしょう。

生成AIを教育に生かすには、環境整備が大切です。ガイドラインやルールの基で利用しましょう。活用法を間違えると、業務効率が悪化してかえって教育の質が悪化するなど本来の目的とは異なる結果になりかねません。

ここでは、教育現場の現状と生成AIを教育現場で活用するメリット・デメリット、文部科学省が掲げる生成AIのガイドラインを解説します。

教育現場における生成AIの現状

ChatGPTが2022年末に登場し、広く生成AIが認知されて以来、教育現場でも活用が広がっています。

生成AIを学校教育で活用しているのはもちろん、ナガセ・学研ホールディングス・atama plusなど、教育事業を展開している企業での導入も活発です。

立場や考え方によって生成AIに対する印象は違うでしょう。生成AIは、既存の教育や仕事のやり方を抜本的に変えるポテンシャルを持ち、積極的に利用したいと考える人がいる一方で、リスクが大きいと考える人もいます。そのため、多くの現場では導入や活用が出来ていないのが現状です。

生成AIを活用して効率化できる領域は多岐にわたります。教える側にも教育を受ける側にもそれぞれメリットがあり、学校や塾の運営効率化にも役立つでしょう。

しかし、生成AIが学習した内容は必ずしも正しい物ばかりではありません。出力の信頼性はユーザーが最終的に評価、判断を下す必要があります。また、著作権侵害や個人情報流出のリスクなど、リテラシーが身についていない状態で生成AIの自由な使用を奨励すると教育に好ましくない影響を与える可能性もあるでしょう。

教育現場での生成AI活用には、ガイドラインを基に制定したルールの下で正しく利用できるかが重要なポイントです。

文部科学省が掲げる生成AI利用のガイドライン

生成AIの教育現場での活用をめぐりさまざまな議論がある中、文部科学省は社会に急速に普及しつつある現状を踏まえて、生成AI活用のガイドラインを定めています。このガイドラインは初等及び中等教育段階におけるものです。

生成AIは今後更に日常生活に浸透していくと思われる新技術であり、使いこなす力を付ける教育が重要です。一方、情報の正確性を自分一人では判断できない、過剰に依存した結果重要なスキルが身につかないなどの懸念もあります。

この状況を考慮し、文部科学省は生成AIを「限定的」に教育現場に導入することが重要としています。例えば、英会話の対話相手として使う、アイデア出しのサポート、プログラミングなどです。

逆に適切でないとする活用法には、作文や小論文などの課題にそのまま流用する、教科書など品質が担保された教材を使う前に安易に利用するなどが挙げられています。

教育現場で生成AIの活用を考えている場合には、まずこのガイドラインに目を通すことをおすすめします。

生成AIと教育に関するニュース

近年では、教育分野における生成AIの活用が注目されているため、連日関連したニュースが多く取り上げられています。

ここでは、2024年4月現在で取り上げられたニュースを一部ご紹介します。

特定非営利活動法人タイプティーは、GIGA端末の活用やCanvaなどを利用した教材作成、AI活用、プログラミング教育について学べる参加型ワークショップ「GIGAGIG 2024」を5月3日(金・祝)に開催する。

引用元:Canvaや生成AIなど、新しい教育を体験できる教員向けワークショップを5月3日に開催

まず1つ目は、教員向けにCanvaをはじめとしたITツールや生成AIの活用方法を教えるワークショップが開催されるというニュースです。

独学で学ぼうとするとかなりの時間や根気が必要になるので、こういったワークショップを開催してくれるのはありがたいですよね。

学研ホールディングス(HD)子会社の学研メソッドは小中学生向けのオンライン学習システムに生成AIを搭載している。

「数学のグラフの理解度が10%も上昇しているんだ。本当にすごいね」

児童・生徒の学習状況に合わせて、やる気を引き出す励ましのメッセージが生成AIによって作成される。

引用元:学校現場、学習サービスが続々生成AI導入 誤情報懸念も人手不足解消や教育の質向上に

次は、オンライン学習サービスにAIロボを導入したというニュースです。文部科学省や学習サービスの大手が、教育の質の向上や人手不足の解消を目的に導入を進めており、全国から指定された約50の生成AIパイロット校で導入されています。

励ましのメッセージをAIが生成することで、子供の学習時間が伸びる効果が現れているとのことなので本格導入を期待したいですね。

ChatGPTや生成AIを学校では禁止すべきという声もある

教育現場では、ChatGPT生成AIに対して期待と不安が入り混じった声が聞かれます。

株式会社Stadyplusが高校生を対象に行った2023年の調査では、生成AIの認知率は9割を超え、約4割が利用経験があると回答しました。また、教育現場での利用については、肯定的な意見が8割以上にのぼり、多くの高校生がAIの活用に前向きであることがわかります。※5

一方で、教員からは「生徒の思考力が低下するのではないか」「安易に宿題やレポートをAIに頼ってしまうのではないか」といった懸念の声も上がっています。

このように、生成AIの導入にあたっては、その可能性を最大限に引き出しつつ、懸念点を払拭するための丁寧な議論とルール作りが求められているのです。

文部科学省が指定する「生成AIパイロット校」

日本政府は、生成AIをあらゆる場面で活用しようとしています。ビジネスでの活用はすでに進んでいるため、次は民間組織での活用に注目しているのです。

その一環として、文部科学省が行っている「リーディングDXスクール事業」では、指定校において1人1台の端末とクラウド環境を活用した教育実践を推進しており、生成AIの活用にも焦点を当てています※1

指定校は、既存の指定校に加えて「生成AI指定校」として選ばれ、生成AIの教育利用や校務利用をしていきます。実践した成果については、成果報告会において実践事例を発表することが必要です。

まとめると、この事業は、文部科学省が学校での生成AIの利用を推進するために支援をするという内容です。

今後、生成AIを活用していることで国からの補助金がもらえたり、注目を浴びて生徒の応募が集まったりする可能性があると考えられます。

このように、生成AIの教育現場での活用は次第に進んできているのです。

そこで、ここからは生成AIの基本のきから教育現場での活用事例までご紹介していきます。

なお、生成AI活用に欠かせないリテラシーについて知りたい方はこちらをご覧ください。

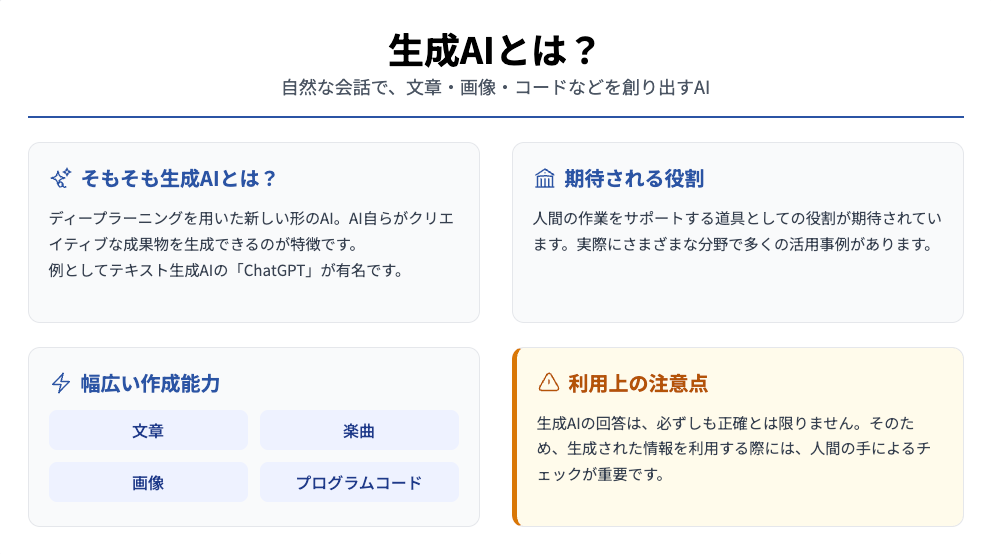

そもそも生成AIとは

生成AIは自然な会話による回答が可能なAIであり、文章・楽曲・画像・プログラムのコードなど幅広いものを作成できます。

生成AIは、ディープラーニングを用いた機械学習モデルというAIの新しい形態をとっています。これにより、AIがクリエイティブな成果物を自己生成することが可能となりました。

例としては、テキスト生成AIの「ChatGPT」などが挙げられます。生成AIは、人間の作業をサポートする道具としての役割が期待されており、実際にさまざまな分野において多くの活用事例があります。

その一方で、生成AIの回答は必ずしも正確とは限らないため注意も必要です。生成AIを利用する際には、人間の手によるチェックが重要です。

生成AIの種類

生成AIには大きく4種類があります。

具体的には、テキスト生成・画像生成・動画生成・音声生成に分けられます。

| テキスト生成 | ChatGPT | BingAI | Gemini | Claude2 |

|---|---|---|---|---|

| 画像生成 | DALL-E2 | Midjourney | Stable Diffusion | Bing Image Creator |

| 動画生成 | Runway | Kaiber | Synthesia | 2short.ai |

| 音声生成 | Speechify | Murf.ai | Notevibes | UberDuck.ai |

テキスト生成

テキスト生成AIとは、機械学習と自然言語処理技術を組み合わせて人間が理解できる自然なテキストを生成するAIです。文法ルール・語彙知識・文脈などを考慮して、使い方や意味が適切な文章を作成します。

コンテンツ制作や文書作成など、多岐にわたって活用されています。

画像生成

画像生成AIとは、AIを用いて新しい画像を作成する技術です。

主に機械学習やディープラーニングを活用して既存の画像データからパターンや特徴を学習し、新しい画像を生成します。

画像生成AIは、デザインや画像編集・映画やゲームの効果など多くの分野で活用されており、効率的で創造的な画像作成の方法として活躍が期待されています。

動画生成

動画生成AIとは、動画やテキストから新しい動画を生成するAIです。

アメリカのランウェイリサーチ社は、2023年2月に動画生成AIモデル「Gen-1」を発表し、3月にはテキストから動画を生成する「Gen-2」を発表しました。

しかし、動画生成AIには学習データの著作権問題などの課題があり、商用サービスとしての実用化はまだ難しいとされています。将来的な展開に期待が高まりますね!

音声生成

音声生成AIとは、指示通りに人工的なナレーションを生成するAIです。

動画編集時にナレーションを追加したいけれど自分の声は恥ずかしい…というときに、AIを代替手段として活用できます。また、音声生成AIを利用することで、個人情報の保護にもつながります。

ただし、音声がロボットっぽく聞こえてしまうのが懸念点です。

生成AIが得意なこと

生成AIの活用事例を紹介します。主に業務で使われるのは、ChatGPTやGeminiのようなテキスト生成AIです。

文章の要約

生成AIでは、入力した文章の要約が可能です。文字数の指定をした要約もできるので、長い文章を短くまとめたいときに便利です。

また、記事の内容を簡潔に知りたい場合にも、生成AIに要約してもらうことで効率的に情報を得られます。文章を読む時間を短縮できるため、業務効率化につながります!

メールの文章作成

生成AIを利用して簡単にメールの文章作成をすることができます。数個のキーワードを入力するだけでタイトルや文章を生成できます。

また、相手からのメールに対して自分の思いを加味した返信メール案の作成も可能です。文章を丁寧語に変更してもらうことも可能なので、言い回しが不安という方にも便利な機能です。

翻訳

外国語の資料の翻訳は、生成AIが得意とする領域のひとつです。膨大なデータを学習したLLM(大規模言語モデル)の登場により、これまでの機械翻訳に比べて飛躍的に精度が向上し、自然な文章で翻訳ができます。日本語以外の言語で書かれた情報を自然な日本語で読めれば、アクセスできる情報の範囲が劇的に広がるでしょう。

翻訳にも気を付けるべき点があります。生成AIが持つ大規模言語モデルはあらゆる言語の情報を学習していますが、翻訳の精度は学習した言語の情報量や質などに比例します。

そのため、英語など世界で多く使われている言語は多くのデータを学習していますが、少数の人が利用している言語は学習データが少なく、翻訳精度も低下する可能性があります。

プログラム作成

生成AIは、プログラムコードの生成も可能です。Pythonなど主要なプログラミング言語のデータを学習し、文法に基づいたコード生成ができます。言語と作成したいプログラムの内容を指示するだけで、即座にコードを生成します。

また、自分で作成したプログラムコードに改良に向けたフィードバックをもらったり、エラーが発生した場所の原因を特定したり、解決方法を提示してもらったりできます。

高度なプログラミングスキルがなくても、データの集計など簡単なレベルのプログラムであれば、自分で作成して作業の効率化を達成できるでしょう。

アイデアの壁打ち

生成AIはアイデアの壁打ちにも役立ちます。例えば、社内の問題や課題を解決するために何ができるかを考えながら、随時生成AIに入力していきます。

生成AIの回答をもとに、内容を深堀りしていくとより良いアイデアが生まれるでしょう。より具体的に指示すると、知りたい情報が的確に得られます。

生成AIの活用には、プロンプト(AIに出す指示文)が非常に重要なのです!

なお、より具体的な生成AIの活用事例について知りたい方はこちらをご覧ください。

文部科学省が示す生成AI活用の方向性とガイドライン

生成AIの教育利用をめぐるさまざまな議論を受け、文部科学省は2023年7月に「初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン」を公表しました。※6

このガイドラインでは、生成AIを一律に禁止するのではなく、「限定的な利用から始める」ことが適切であると示されています。その背景には、AIが今後さらに日常生活に浸透していくことを見据え、子どもたちがAIを賢く使いこなす力を身につける必要性があります。

一方で、安易な利用による思考力の低下や、情報の真偽を判断できず、誤った情報を元に学習を進めてしまうといった懸念も考慮されています。

【適切な活用例】

- アイデア出しの補助(例:グループ討議の活性化)

- 英会話の相手

- 作成した文章の校正

- プログラミングの補助

【不適切な活用例】

- 作文やレポートなどの課題を、AIの生成物に頼りきって完成させる

- 詩や俳句など、生徒自身の感性や独創性が求められる課題での安易な使用

- 定期テストやコンクールなど、評価が伴う場面での無断使用

教育現場で生成AIの活用を検討する際は、まずこのガイドラインに目を通し、国の方針を理解しておくことが不可欠です。

生成AIが教育現場でできること

生成AIは企業だけでなく、教育現場においても活用できます。ここでは、生成AIが教育現場でできることについてご紹介します。

文書作成の時間短縮

生成AIはフォーマットに従って文章を作成するのが得意です。例えば、報告書の作成・議事録・生徒の親へのメール作成など、フォーマットが定まっている文書を作成する際には特に優れた性能を発揮します。

また、ほとんど情報を提供しなくても初めから文章を生成してくれる点も特徴です。生成されたテキストをベースに必要な情報を追加したり修正したりしていけば、本来手間のかかる文書作成も迅速に行えます!

授業準備のサポート

生成AIは先生が行う授業準備のサポートもできます。授業の計画や時間配分の設定だけでなく、授業シラバスの作成・授業用の教材作成・文章の採点や添削など、多岐にわたって活躍します。

生成されたものをそのまま使用することはできないかもしれませんが、回答がヒントとなることも多いでしょう。

授業での学習の効率化

生成AIは英語学習の効率化に長けています。日本語から英語への翻訳や要約のほか、単語や文法の学習支援・TOEICやTOEFL対策用の練習問題の作成などが行えます。

また、音声の入力や読み上げ機能を使えば、簡単な英会話のレッスンも可能です。

海外の教育現場における生成AI(ChatGPT)の活用・対応事例

海外では、日本以上に生成AIの教育利用に関する議論が進んでおり、試行錯誤が重ねられています。

アメリカ・ニューヨーク市では、当初、市内の公立学校でChatGPTへのアクセスを禁止していましたが、その後方針を転換。AIの危険性を教え、批判的に活用するスキルを育むという目的のもと、利用を解禁しました。

AI研究の最前線であるスタンフォード大学では、学生がレポートで生成AIを使用する際のルールを明確化しています。例えば、「教員の許可なくAIを主要な情報源として使用しない」「使用した場合はその旨を明記する」といったガイドラインを設け、アカデミックな誠実さを保つための取り組みを行っています。このように、海外では「禁止」から「共存」へと舵を切り、AIをいかに教育に取り入れていくかという、より実践的なフェーズへと移行しています。

生成AI導入に関する国の補助金

汎用性の高さに注目が集まっている生成AIですが、生成AIの利用に際して国が補助金を出している事例もあります。

例えば、文部科学省が2024年5月現在でおこなっている「高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)」の取り組みなどです。※3

1,000校程度の対象校に上限1,000万円の補助金を支援する取り組みで、設備備品や関連経費に充当できます。

また、日本政策金融公庫がおこなっているAI活用融資(最大7.2億円を貸付)などもあるので、気になる方はホームページをチェックしてみてください。※4

生成AIを教育現場で使う際の注意点

生成AIは便利な反面、使用する際に注意が必要な点もあります。

そこで生成を教育現場で使う際の注意点をまとめました。

- 情報漏洩

- 虚偽情報の作成(ハルシネーション)

- 著作権侵害

しっかりと注意点を把握したうえで、活用していきましょう!

情報漏洩

生成AIを使用する際には、社内の秘密情報や個人情報を入力しなければならない場合があります。

入力された情報が悪用される可能性は低いとされていますが、完全にリスクがないわけではありません。的確な回答を得るためには具体的な指示をする必要があるため、今後も秘密情報や個人情報の漏洩リスクは存在し続けるでしょう。

虚偽情報の作成(ハルシネーション)

生成AIの回答は、インターネット上の情報に頼って生成されています。そのため、インターネット上の不正確な情報源を参照して誤った回答をする可能性があります。

調査した情報が正確でない場合、その情報を元にした実務作業(例えば資料作成など)に重大な問題が生じる可能性は否定できません。

生成AIは「それっぽい」回答を生成する能力に秀でたAIなので、情報の真偽を見極めるのが難しい場合には、誤った情報を採用してしまうリスクが存在します。

著作権侵害

生成AIは広範なテキストデータを学習しており、その中には個人情報保護や著作権などに関わる情報も含まれている可能性があります。利用する際に無意識にこれらの情報を引用してしまい、法的な問題が発生する場合があるので注意が必要です。

生成AIを教育現場で使う際の対策

前述のとおり、ChatGPTを教育現場で使う際はさまざまなデメリットや課題があるため、その対策をまとめました。

- ChatGPTの使用を許可・否認するシーンを明確にする

- 補助ツールとして利用する

- ChatGPTの設定を変更する

- 組織の監査体制を構築する

- 生成AI活用に関するガイドラインを作成する

- 各学校・教育委員会でルール作りを行う

1つずつ詳細を解説していくので、これから生成AIを導入しようと考えている方はぜひ参考にしてみてください。

ChatGPTの使用を許可・否認するシーンを明確にする

教育現場でChatGPTを活用する際は、教師と生徒の双方が「どの場面で使ってよいか」を明確に理解しておくことが重要です。

許可する場面と許可すべきでない場面をあらかじめ区別することで、学習効果を高めつつリスクを抑えられます。

ChatGPTの利用を許可するシーン

- 授業資料や板書の下書き作成

- テスト問題の例題作成

- 課題理解の補助や疑問点の解消

- プログラミング学習のサンプルコード生成

ChatGPTの利用を許可すべきでないシーン

- 論文やレポートの丸写し作成

- 試験や評価の答案作成

- 個人情報を含むデータの入力や共有

- AIの出力だけに依存した学習や考察

こうしたルールを明確化することで、生徒は安心してAIを活用でき、教師も適切な指導を行いやすくなります。

補助ツールとして利用する

ChatGPTはあくまで授業や学習の補助ツールとして位置づけ、過度に頼りすぎないことが大切です。生徒の自ら考える力を養いつつ、誤情報に翻弄されにくくなります。

特に教師は、ChatGPTが出力内容を確認・補足した上で活用することが重要です。生徒にも「AIの答えは参考情報であり、自分の考えと照らし合わせて判断する」という姿勢を指導することで、学びの質を保ちながら効率的に活用できます。

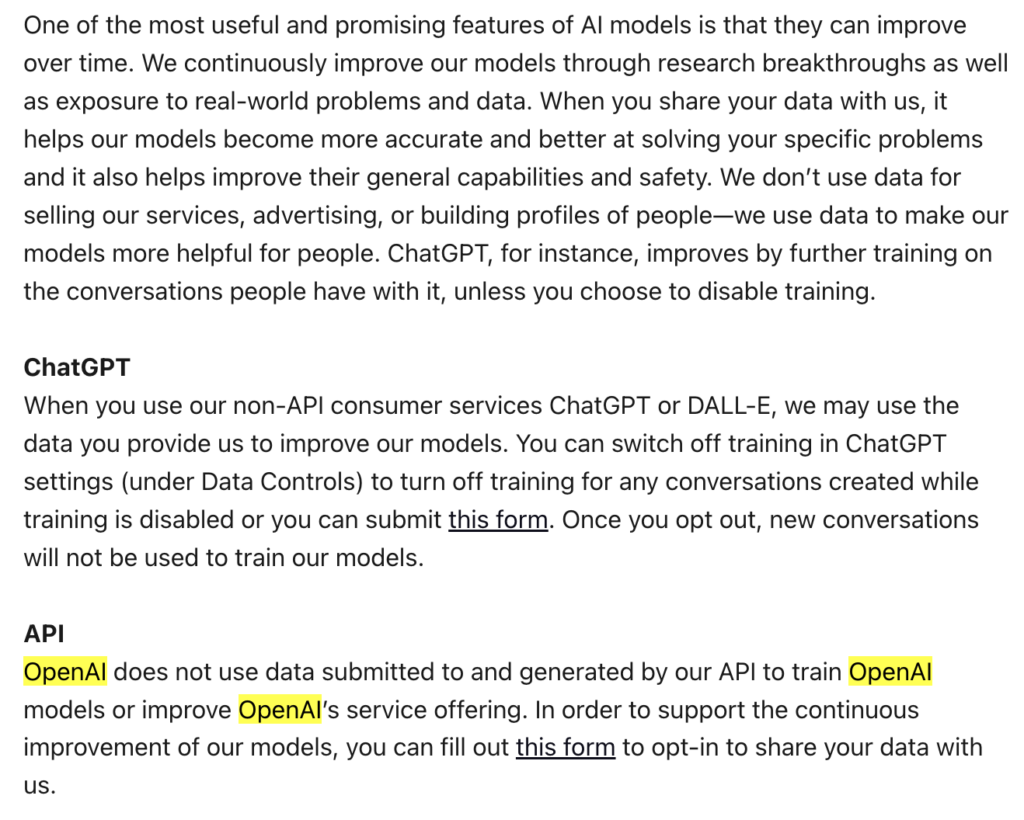

ChatGPTの設定を変更する

情報漏洩のリスクを軽減する方法としては、ChatGPTの設定を変更することが挙げられます。

OpenAIの公式サイトによると、ユーザーの入力データはAIモデルの学習に利用されていると説明しています。しかし、その学習を回避する方法を3つ提案しています!

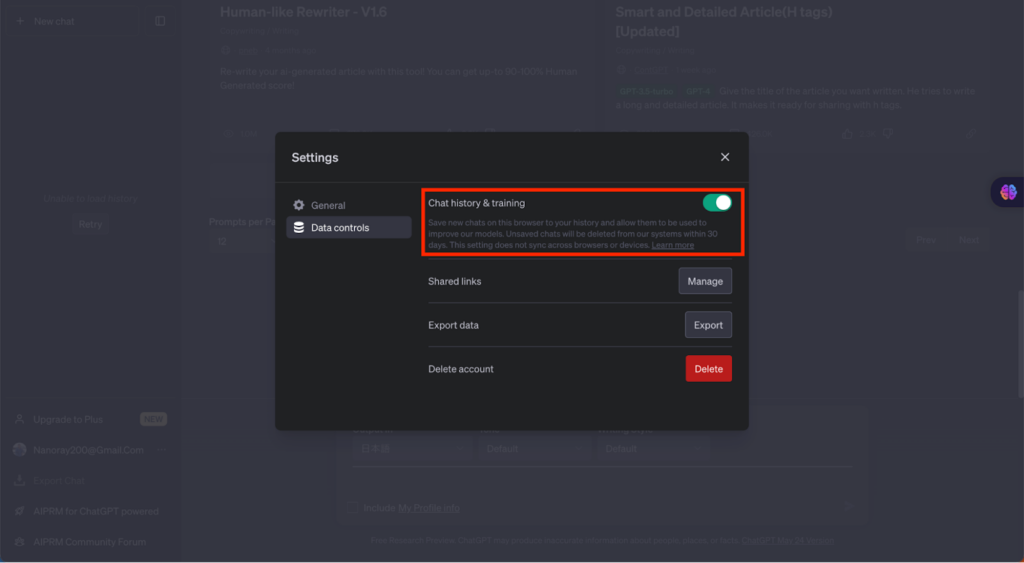

1. ChatGPTの設定で「training」を無効にする

ChatGPTの設定から「Data controls」にいくと表示される「Chat history & training」をオフにします。

このように設定を変更することで、チャット履歴が残らなくなり、ChatGPTの学習に入力したデータが使用されなくなります。

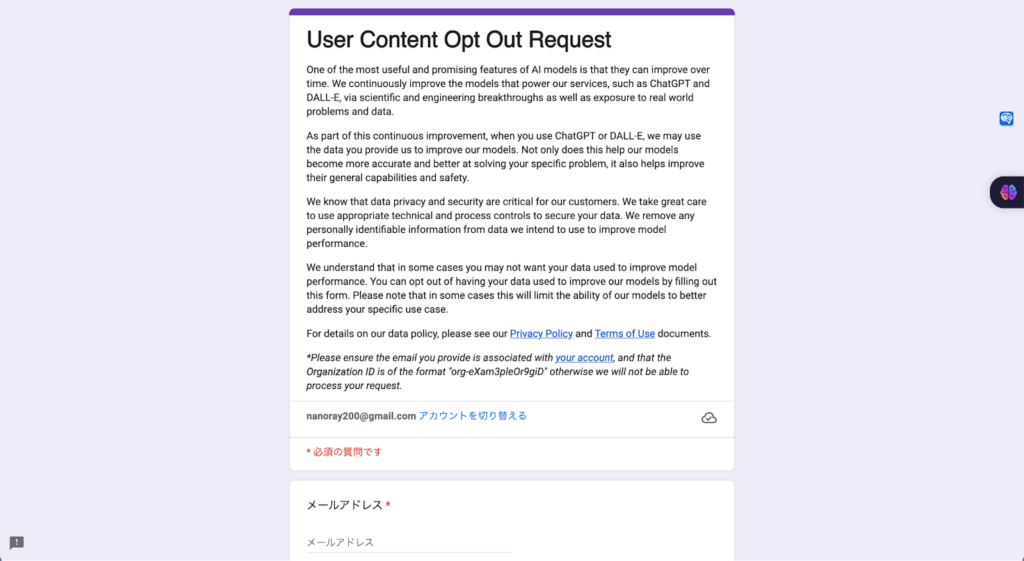

2. オプトアウトの手続きをする

OpenAIは、ユーザーのためにオプトアウト制度を用意しているのです。

「User Content Opt Out Request」こちらから、AIの学習に入力したデータを使用させないようにするリクエストが送れます。

こちらのフォームを提出することで、提出後のデータがAIの学習に使用されなくなります!

3. APIを利用する

APIを経由して生成されたデータは、AIの学習に使用されない仕組みになっています。

AIの学習に自分の入力したデータを使用してほしいという方は、こちらの「OpenAI Data Sharing Opt In」フォームから手続きをしなければなりません。

組織の監査体制を構築する

生成AIが誤情報を出力してしまうことの対策としては、組織の監査体制を構築することが挙げられます。生成AIによって生成された回答を即座に採用するのではなく、別の人間による確認を必ずおこないましょう。特に重要な業務で使用する際は、専門家による検証を導入するのも1つの手です。

生成AIの不正確な回答に対応できる社内の監査体制を構築することで、生成AIを効果的に活用できるようになります。

生成AI活用に関するガイドラインを作成する

個人情報保護や著作権の侵害を回避するためには、生成AIの利用方法や情報漏洩の予防に関するガイドラインを作成するとよいでしょう。このガイドラインには、適切な利用方法や回避すべき行動などを記載して、教師・生徒の双方の生成AIに対するリテラシーを高めます。

ガイドラインを作成したら、生成AIを活用する担当者に配布するのと同時に、わかりやすい場所に掲示しておくことが大切です。

各学校・教育委員会でルール作りを行う

文部科学省のガイドラインは、あくまで全国共通の”暫定的な”指針です。最終的には、各学校や地域の実情に合わせて、より具体的で実践的なルールを策定していく必要があります。

例えば、生徒の年齢や発達段階、学校が目指す教育目標などを考慮し、「どのツールを許可するか」「課題提出時にAI利用の申告を義務付けるか」「どのような情報リテラシー教育を行うか」といった細かなルールを決めていくことが求められます。

教員、生徒、保護者を交えて議論の場を設け、全員が納得できる形でルール作りを進めることが、円滑なAI活用の第一歩となります。

家庭で子どもが生成AIを利用する際の注意点

生成AIの活用は、学校内だけに留まりません。家庭での利用も増えていく中で、保護者の役割も非常に重要になります。具体的には以下のような項目について、きちんと親子で話し合い、事前にルールを明確化しておくことが重要です。

- フィルタリングや利用時間のルールを決める

有害な情報へのアクセスを防ぎ、長時間利用にならないよう、家庭でのルールを話し合って決めましょう。 - 情報を鵜呑みにしないことを教える

AIの回答は間違っている可能性があることを伝え、必ず他の情報源でも確認する習慣を身につけさせましょう。 - 親子でAIについて話す機会を持つ

子どもがAIを何に使っているのか、どんなことに困っているのかを共有し、親子で一緒にAIとの付き合い方を考えることが大切です。

これらの取組みを学校と家庭が連携し、子どもたちの安全なAI利用を見守っていく姿勢が不可欠です。

ChatGPTや生成AIの利用に関するQ&A

文部科学省は、具体的な疑問に答える「生成AIに関するQ&A」も公開しています。ここでは、特に教育現場で関心の高い質問をいくつか抜粋してご紹介します。

なお、ChatGPTを企業利用する際のリスクと対策について詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

ChatGPT(生成AI)の理解を深めて教育現場で正しく活用しよう

ChatGPTは、教育現場で教師の負担を軽減したり、生徒の学習を支援できる便利なツールです。テスト作成や質問対応など、多様な場面で活用できます。一方、個人情報の流出リスクや誤情報の生成、AI依存による学習機会の損失といった課題があるのも事実です。そのため、ChatGPTはあくまで補助ツールとして位置づけ、利用ルールを明確にしたうえで正しく活用しましょう。

最後に

いかがだったでしょうか?

教育現場での生成AI活用は、可能性と課題が表裏一体。導入前に、現場に合った設計・ルールづくりが重要です。

株式会社WEELは、自社・業務特化の効果が出るAIプロダクト開発が強みです!

開発実績として、

・新規事業室での「リサーチ」「分析」「事業計画検討」を70%自動化するAIエージェント

・社内お問い合わせの1次回答を自動化するRAG型のチャットボット

・過去事例や最新情報を加味して、10秒で記事のたたき台を作成できるAIプロダクト

・お客様からのメール対応の工数を80%削減したAIメール

・サーバーやAI PCを活用したオンプレでの生成AI活用

・生徒の感情や学習状況を踏まえ、勉強をアシストするAIアシスタント

などの開発実績がございます。

生成AIを活用したプロダクト開発の支援内容は、以下のページでも詳しくご覧いただけます。

➡︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。

まずは、「無料相談」にてご相談を承っておりますので、ご興味がある方はぜひご連絡ください。

➡︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

「生成AIを社内で活用したい」「生成AIの事業をやっていきたい」という方に向けて、生成AI社内セミナー・勉強会をさせていただいております。

セミナー内容や料金については、ご相談ください。

また、サービス紹介資料もご用意しておりますので、併せてご確認ください。

【監修者】田村 洋樹

株式会社WEELの代表取締役として、AI導入支援や生成AIを活用した業務改革を中心に、アドバイザリー・プロジェクトマネジメント・講演活動など多面的な立場で企業を支援している。

これまでに累計25社以上のAIアドバイザリーを担当し、企業向けセミナーや大学講義を通じて、のべ10,000人を超える受講者に対して実践的な知見を提供。上場企業や国立大学などでの登壇実績も多く、日本HP主催「HP Future Ready AI Conference 2024」や、インテル主催「Intel Connection Japan 2024」など、業界を代表するカンファレンスにも登壇している。