Copilotが日本語対応!使い方・料金・Pro版との違いを徹底解説

生成AIは数多くの種類が出ているため、どれを選ぶべきかわからない方も多いのではないでしょうか。Microsoft社が開発しているAIアシスタント「Copilot」が2024年1月に日本語を正式サポートしました。

そこで今回は、正式に日本語サポートが開始されたCopilotの概要から具体的な使い方、より活用しやすくなるコツを詳しく解説します。最後まで目を通せば、Copilotを使って業務効率化させる第一歩が踏み出せるはずです。

ぜひ最後までご覧ください。

\生成AIを活用して業務プロセスを自動化/

日本語完全対応!「Copilot」の概要

企業の情報システム担当者にとって、生成AIの導入は業務効率化の鍵となります。その中でも「Copilot」および「Copilot Pro」は、日本語対応が進み、ビジネスの現場で活用しやすくなりました。

MicrosoftのAIアシスタント「Copilot」は、Microsoft 365 Copilotとは異なり、Microsoft EdgeやBing、Windowsなどの環境で利用できる独立したAIツールです。Copilotは2023年12月に提供が開始され、Copilot Proの日本語は2024年1月15日に正式対応しました。日本語でのチャット形式の質問応答や文章生成など、多岐にわたる業務支援が可能となっています。

さらに、上位版の「Copilot Pro」では、より高度なAIモデルが使用でき、画像生成や一部のMicrosoft 365アプリとの連携が強化されています。企業での活用を検討する際には、これらの機能を十分に理解し、適切なプランを選択することが重要です。

なお、生成AIについて詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

日本語版のCopilot / Copilot Proでできること

Copilotの導入により、情報収集やコンテンツ作成、業務の自動化が加速し、担当者は本来の戦略的業務に集中しやすくなります。特に日本語対応が進んだことで、海外製ツールへの不安も少なく、導入のハードルは下がりました。実際の業務でどう活用できるかを把握することが、導入成功の鍵となります。

チャット形式での回答・文章生成

Copilotは、チャット形式での質問応答ができ、企業内のさまざまな業務を効率化できます。例えば、ビジネス文書のドラフト作成、社内FAQへの回答、専門的なリサーチの補助などに活用可能です。自然な日本語での対話ができるため、使いやすさも向上しています。

また、社内での定型文や報告書のテンプレート化にも有効で、入力内容に応じて瞬時に下書きの生成が可能です。問い合わせ対応メールや提案文も素早く整えられるため、業務スピードの向上にも貢献します。さらには、操作は直感的で、技術に詳しくない方でも扱いやすいのが特徴です。

画像生成

Copilotでは、テキスト入力で画像生成が可能です。プレゼンテーション資料やマーケティングコンテンツの作成時に活用でき、企業のクリエイティブな業務を支援します。Copilot Proでは、より高品質な画像が作成可能であり、デザイン業務においても役立ちやすい特徴があります。

社内イベントの告知画像や、製品紹介に使えるバナー素材なども手軽に用意できるため、デザイナーの負担軽減にもつながります。従来の外注に比べ、迅速かつ低コストな制作が可能です。

Webブラウジング

Copilotは、最新の情報を取得するためにWebブラウジング機能を搭載しています。ビジネスリサーチや市場調査の際にリアルタイムのデータ収取が可能で、信頼性の高い情報源を活用しながら、最新の動向を把握できるようになっています。

検索キーワードを指定することで、短時間で要点をまとめた情報を取得できるため、情報の精度とスピードを両立できます。調査資料の下地づくりにも最適です。

音声会話

音声入力による会話機能も利用できます。手が離せない状況でも、音声を通じてCopilotと対話し、情報の取得やタスクの実行が可能なため、リモートワークや外出先での活用の幅が広がります。

特にモバイル環境での利用においては、手入力をせずに自然な会話形式で指示を出せるのが便利です。アイデアを思いついた瞬間にメモとして残したり、ToDoリストに追加したりと、情報整理の手段としても活用でき、作業の合間にも使える柔軟性が魅力です。

一部Microsoft 365アプリとの連携

Copilot Proでは、以下のMicrosoft 365アプリとの連携が可能です。

- Word

- Excel

- PowerPoint

- OneNote

- Outlook

例えば、Excelでのデータ分析を支援したり、Wordでの文書作成を効率化したりできるのが特徴です。具体的には、Excelで複雑な関数やグラフを作成する際に、自然言語で指示するだけで操作を補助してくれます。Wordでは、既存資料をもとに要約や再構成を行うことも可能です。操作の習熟度に依存せず、高度な機能を誰でも活用できる点が大きなメリットです。

日本語版Copilotの料金体系

Copilotには、無料版と有料版(Copilot Pro)の2種類が提供されています。無料版では基本的なチャット機能や簡単な文章生成、Web検索が利用可能ですが、一部の高度な機能は制限されています。

Copilot Proは、より高度なAIモデルを活用できる有料版で、画像生成の精度向上やMicrosoft 365アプリとの統合機能が追加されます。また、応答速度の向上や長文生成の精度向上など、業務での利用を考慮した強化が施されています。

| プラン | 価格 | 主な機能 |

|---|---|---|

| Copilot | ¥0円/月 | ・基本的なチャット ・文章生成 ・Web検索 ・画像生成(15ブースト/日) |

| Copilot Pro | ¥3,200円/月 | ・高度なAIモデル ・画像生成(100ブースト/日) ・Microsoft365アプリ連携 |

日本語版Copilotの使い方

実際にCopilotを使う手順を解説します。まずはアカウント作成を行い、ブラウザやスマホ、Windows上から自分の使いたい環境に合わせてCopilotを起動して、利用が可能です。それぞれの手順を見ていきましょう。

アカウント作成方法

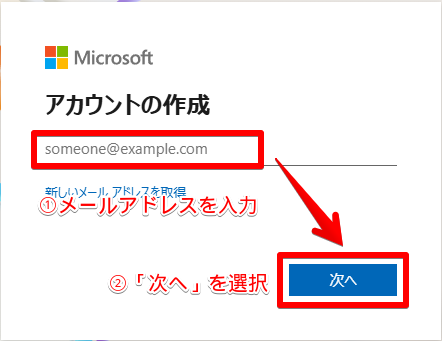

Copilotを使うためにはMicrosoftアカウントの作成が必要です。

Microsoftのアカウント作成URLにアクセスし、登録するメールアドレスを入力し、「次へ」を選択します。

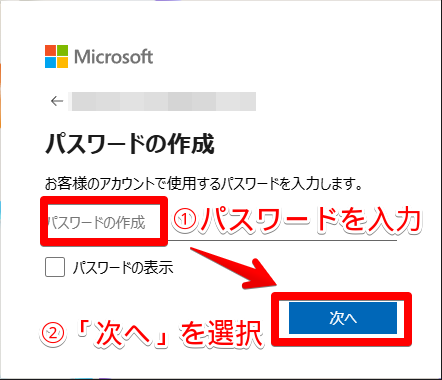

次に、パスワードを入力し、「次へ」を選択します。

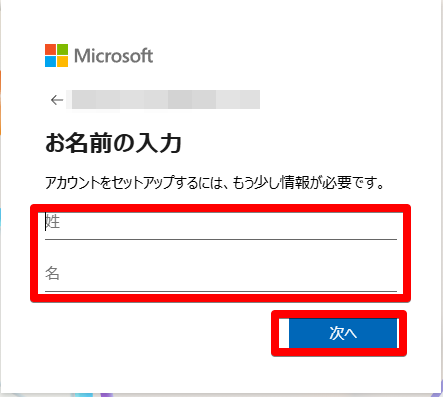

姓名を入力し、「次へ」をクリックしてください。

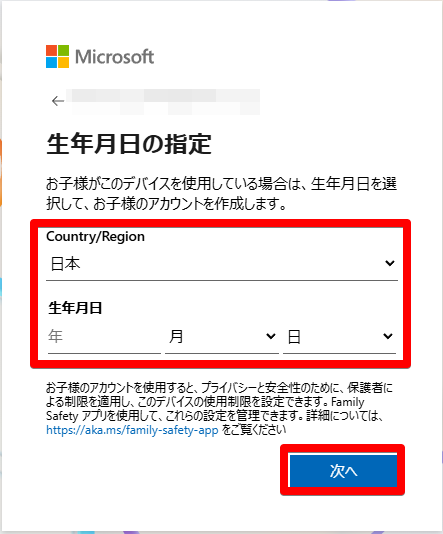

生年月日を指定して、「次へ」を選択します。

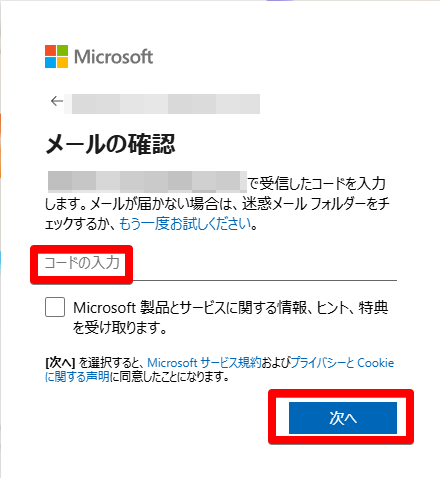

登録したメールアドレスに届いたコードを入力し、「次へ」を選択します。

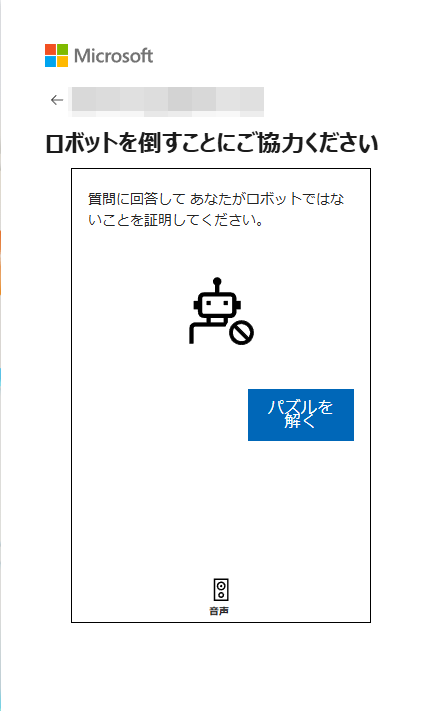

ロボットでないことを確認する画面が表示されます。画面表示に従って操作してください。

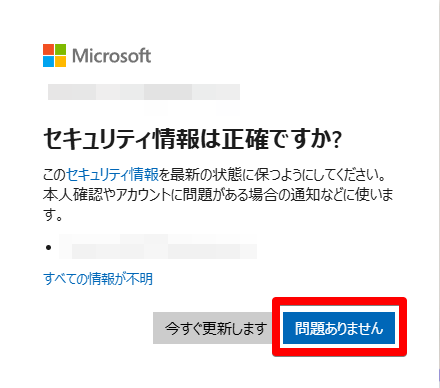

セキュリティ情報を確認されるので、「問題ありません」を選択してください。

これでアカウント登録は完了です。

ブラウザ版での操作手順

ブラウザからCopilotを操作する手順を解説します。

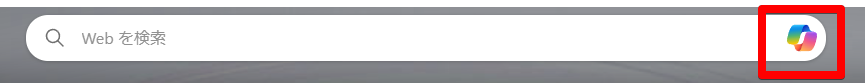

まずは、Edgeを開くと以下の画面が表示されます。画面上部の赤枠をクリックしてください。

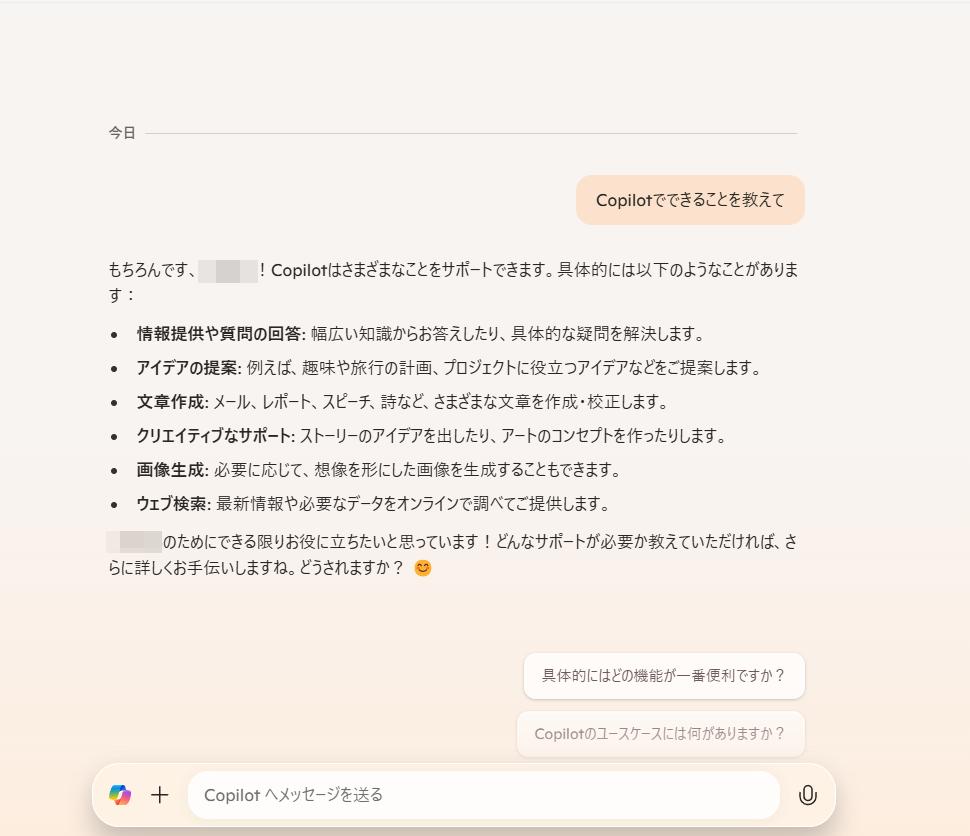

Copilotの画面が表示されました。有料版Copilotを利用する場合は、サインインは必須。無料版を利用する場合やCopilotに入力情報を蓄積させない場合は、サインイン不要です。その後、回答してほしい内容を画面中央の「Copilotへメッセージを送る」に入力してEnterを押すことで、回答してくれます。

今回は「Copilotでできることを教えて」と入力しました。いくつか回答が返ってきたことが確認できました。

スマホアプリ版での操作手順

スマホ上でもCopilotの操作は可能です。

まず、スマホ上でCopilotアプリをインストールします。Androidスマホの場合は、Google PlayでCopilotを検索し、インストールします。iPhoneの場合は、App StoreでCopilotを検索し、インストールしてください。

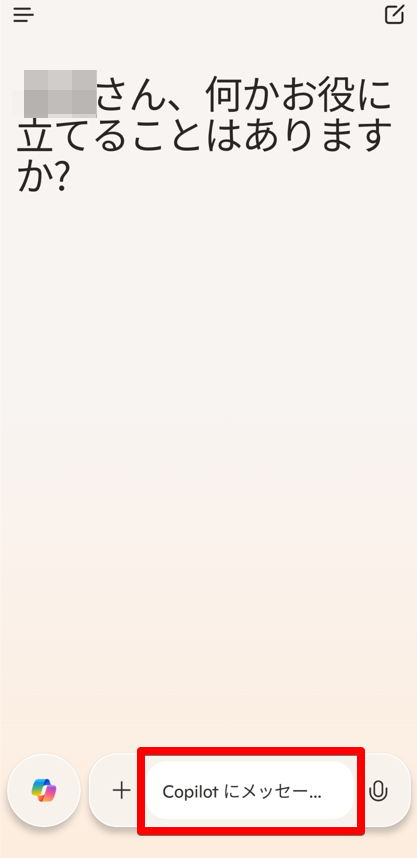

インストールしたCopilotアプリを起動させます。アカウントの入力画面が表示されるので、ログインを行ってください。ゲストとしても利用できるため、ログインは必須ではありません。

ログインが完了したら、画面下の「Copilotにメッセージ」欄に入力することで利用できます。

これで、スマホでのCopilot操作手順は完了です。

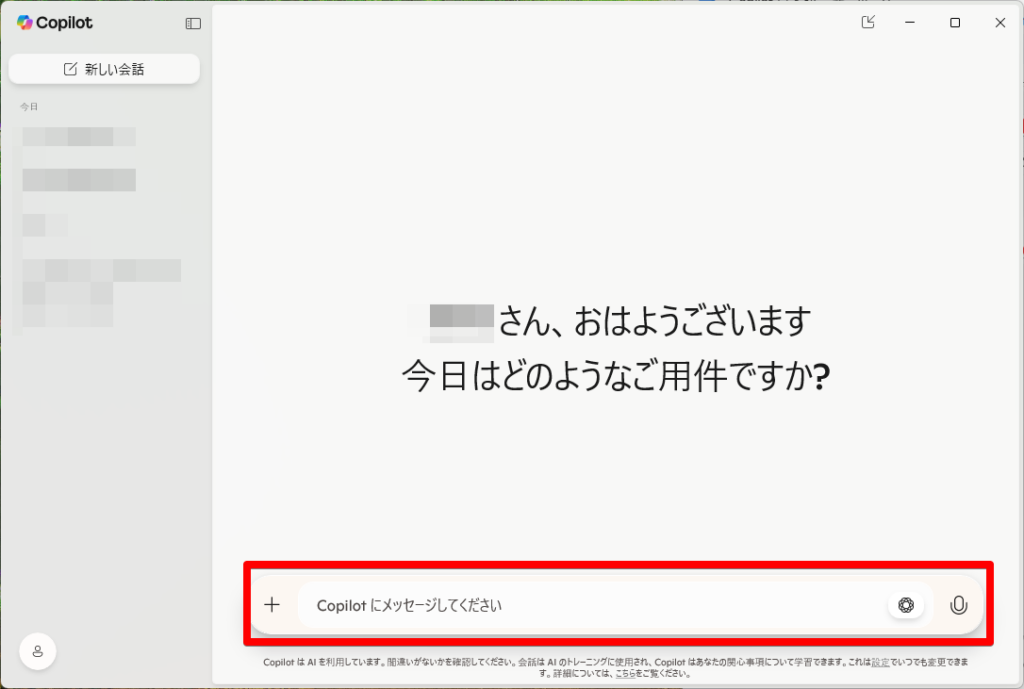

Windowsでの操作手順

Windows上でCopilotを動かす操作手順を解説していきます。

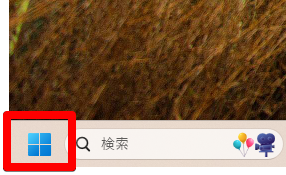

まず、画面左下にあるWindowsボタンを選択してください。

次に、検索画面で「Copilot」と入力し、表示されたCopilotを選択します。

表示されたCopilotの画面下側の「Copilotにメッセージしてください」に回答してほしい内容を入力します。

なお、CopilotとChatGPTの違いについて詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

日本語版Copilotの活用シーン

実際にCopilotの活用シーンとしては以下のとおりです。

- 営業資料や提案書のドラフト作成

- 社内マニュアルやFAQの作成支援

- 会議議事録の要約や報告書の作成

- マーケティング用の画像やキャッチコピーの生成

- トレンド情報を調査するためのWebブラウジング活用

- Excel関数の自動生成やデータ分析の補助

- 顧客対応メールのひな形作成や文面チェック

- 社内研修資料やスライドの下書き作成

これらの例を上手く活用して、効率よくCopilotを利用してみましょう。

Copilotを日本語で活用する際のコツ

Copilotを効果的に活用するためには、AIの特性を理解したうえで正しい使い方を実践することが重要です。単に質問を入力するだけでは最大限の効果は得られません。この章では、活用のコツを解説していきますので、ぜひとも参考にしてください。

生成AIの得意・不得意を理解する

Copilotは文書作成やデータ分析、簡単な要約や案出しなどに強みを持ちますが、専門性の高い判断や曖昧な表現を含む情報の扱いには注意が必要です。複雑な業界知識を必要とする業務や、法的・制度的な判断を含む用途では、必ず人の確認を入れるようにしましょう。

生成AIは膨大な知識の参照が可能ですが、事実と異なる内容を含むこともあります。過信せず、補助的なツールとして位置づけることで、より安全に業務へ活用できます。

プロンプトは具体的かつ詳細に

質問や指示をできるだけ具体的に記述することで、より適切な回答が得られます。抽象的な質問よりも、具体例を交えた入力が精度を高めるポイントです。

例えば「議事録をまとめてください」よりも「3月5日の営業会議で話された議題と決定事項を要約してください」と伝えたほうが、的確な応答が得られます。前提条件や背景を一緒に入力すると、より実務に合ったアウトプットが期待できます。

回答は修正する前提で求める

Copilotの回答は初稿として捉え、最終的な形に整えることが重要です。特に企業での利用時には、内容の精査が欠かせません。

文章表現の微調整や事実確認を行うことで、より信頼性のある成果物に仕上がります。Copilotが提示する内容をそのまま使うのではなく、人の目で最終チェックを行うのが理想です。しっかりとレビューができる体制作りも重要です。

個人情報・機密情報の入力は避ける

Copilotは入力情報を学習しませんが、セキュリティを考慮し、機密情報の入力は避けるべきです。

特に顧客情報、契約内容、内部資料などの取り扱いには注意が必要です。クラウド型サービスである以上、万が一に備えたリスク管理を行うことが求められます。機密性の高い情報は社内の別ツールで処理し、Copilotは一般的な業務補助に限定して使用するのが安全です。

生成物を公開する場合はダブルチェックを行う

Copilotが作成した文章や画像を外部に公開する際は、誤情報や著作権の問題がないか慎重に確認しましょう。

特に文章表現や画像素材については、引用元や権利の所在を確認する必要があります。自社のWebサイトやSNSなどに掲載する際は、法務部門や広報担当のレビューに行ってもらうのが望ましいです。AIによる生成物は便利な一方、責任の所在が不明確になりがちなので、企業としてのリスク対策を徹底しましょう。

なお、生成AIが国内企業での使われ方について詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

日本語版Copilotを上手く利用して業務を効率化しよう

今回は、Copilotが日本語に対応したことにより、できることや活用のコツをご紹介しました。

Copilotは、Microsoft社が開発したAIアシスタントです。2024年、正式に日本語化に対応したため、日本企業での活躍の場面が増えています。Copilotでできる主なことは以下です。

- チャット形式での回答・文章生成

- 画像生成

- Webブラウジング

- 音声会話

- 一部Microsoft 365アプリとの連携

また、Copilotを活用するコツは以下のとおりです。

- 生成AIの得意・不得意を理解する

- プロンプトは具体的かつ詳細に

- 回答は修正する前提で求める

- 個人情報・機密情報の入力は避ける

- 生成物を公開する場合はダブルチェックを行う

これらを上手く活用して、日常業務を効率化してみましょう。

最後に

いかがだったでしょうか?

Copilotを業務にどう活かすべきか」「うちの業務に本当に合うのか」といったお悩みがある方は、ぜひお気軽にご相談ください。貴社の業務に即した活用アイデアや導入ステップをご提案いたします。

株式会社WEELは、自社・業務特化の効果が出るAIプロダクト開発が強みです!

開発実績として、

・新規事業室での「リサーチ」「分析」「事業計画検討」を70%自動化するAIエージェント

・社内お問い合わせの1次回答を自動化するRAG型のチャットボット

・過去事例や最新情報を加味して、10秒で記事のたたき台を作成できるAIプロダクト

・お客様からのメール対応の工数を80%削減したAIメール

・サーバーやAI PCを活用したオンプレでの生成AI活用

・生徒の感情や学習状況を踏まえ、勉強をアシストするAIアシスタント

などの開発実績がございます。

生成AIを活用したプロダクト開発の支援内容は、以下のページでも詳しくご覧いただけます。

➡︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。

まずは、「無料相談」にてご相談を承っておりますので、ご興味がある方はぜひご連絡ください。

➡︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

「生成AIを社内で活用したい」「生成AIの事業をやっていきたい」という方に向けて、通勤時間に読めるメルマガを配信しています。

最新のAI情報を日本最速で受け取りたい方は、以下からご登録ください。

また、弊社紹介資料もご用意しておりますので、併せてご確認ください。