画像生成AIの企業活用事例10選!ビジネス利用のメリットや注意点を解説

自社サービスの向上と差別化を図るために、多くの企業が画像生成AIを積極的に採用しています。例えば、ロゴや広告素材の生成、商品パッケージのデザインなど、さまざまなシーンで画像生成AIは活用されています。

本記事では、画像生成AIの基本から、導入するメリット、活用事例、そして導入時の注意点に至るまで、網羅的にご紹介します。最後までお読みいただければ、画像生成AIを活用した自社サービスの強化方法のヒントとなるでしょう。

\生成AIを活用して業務プロセスを自動化/

画像生成AIとは

画像生成AIは、深層学習や機械学習の技術を用いて、新たな画像を自動で作り出すAIの一種です。

テキストや画像を入力すると、ユーザーの要望に応じたオリジナルの画像を生み出すことができるので、絵が苦手という方や専門的なデザインスキルがなくても高品質な画像を誰でも簡単に作成できます。

技術的には、畳み込みニューラルネットワーク(CNN)や敵対的生成ネットワーク(GAN)などの手法が発展の基盤となり、2022年に公開された「Stable Diffusion」をはじめとするオープンソースの普及で一気に注目を集めました。画像生成AIを活用すればだれでも簡単に画像が作れるため、今までデザイナーに外注していたデザイン業務を社内で行えるようになります。現在では、広告や商品デザイン、ゲーム開発など幅広い分野で導入が進んでいます。

画像生成AIの代表モデル5つ

現在、画像生成AIにはさまざまな代表的なモデルが登場しています。以下は特にビジネスでもよく利用されている代表的な画像生成AIです。

- DALL-E|OpenAI

- Stable Diffusion|Stability AI

- Midjourney|Midjourney, Inc.

- Adobe Firefly|Adobe

- Image Creator from Microsoft Designer|Microsoft

ビジネスやクリエイティブの現場でよく使われるのが「DALL-E」「Stable Diffusion」「MidJourney」「Adobe Firefly」「Image Creator from Microsoft Designer(旧Bing Image Creator)」などです。

DALL·Eは直感的な操作で誰でも扱いやすく、Stable Diffusionはオープンソースとして公開され拡張性が高いのが特徴です。MidJourneyはアート性の高い表現に優れ、デザインやイラスト制作に強みがあります。Adobe FireflyはPhotoshopなどとの連携で実務に取り入れやすく、MicrosoftのImage Creatorはユーザーフレンドリーで手軽に高品質なビジュアルを生成できる点が評価されています。

画像生成AIは無料で使えるものも多いですが、商用利用の問題なども出てきます。まずは無料で性能を試してみるのがおすすめですが、本格的にビジネスに取り入れる場合は用途や目的に応じて最適なモデルを選びましょう。

なお、画像生成AIツールについて詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

画像生成AIを導入するメリット

画像生成AIを導入することで、誰でも簡単に画像を作ることができるようになりましたが、いったい画像生成AIを導入するとどのようなメリットがあるのでしょう。次に、画像生成AIを導入するメリットについてご紹介します。

コストの削減

社内にデザイナーが在籍しない場合、自社製品の広告作成や宣伝画像の制作などは外注業者へ依頼する企業が多いのではないしょうか。また、自社製品の宣材写真を撮る場合は、スタジオや撮影機材のレンタルが必要となり、コストがかかります。

しかし、画像生成AIを活用することでデザイナーの外注が不要となり、コスト削減につながります。また、修正や再作成が必要な場合でも、迅速かつ低コストで対応可能。全体的なプロジェクトのコスト効率を改善することができます。

画像作成スピードの向上

イラストやデザイン画像を作成する場合、スキルやセンスなどが必要となり簡単には書けない人も多いでしょう。また、デザインやイラスト画像を作ることができても人の手で、初めから作成するには多くの時間がかかります。

画像生成AIを導入することで、デザインスキルがなくても瞬時に画像を生成できるため、アイディア検討から最終成果物の完成までの時間が大幅に短縮できます。特に締め切りが迫っているプロジェクトや、大量の画像が必要なキャンペーンでは重宝されるでしょう。

アイディア出し

テキスト入力に基づき多種多様な画像を生成できるため、新しいビジュアルコンセプトの検討や、従来では考えられなかったようなデザイン案の提案が可能です。

このように、クリエイティブなアイディア出しを生成AIがサポートすることで作業効率が上がり、空いたリソースにより革新的で魅力的なビジュアルコンテンツの開発に集中することができます。

クリエイティブな画像の作成

画像生成AIは膨大なデータを学習していることあり、生成される画像は本物の写真のようなリアルなものから、現実にはありえないようなユニークで革新的なデザインを生成することができます。

このような特性を持つ画像生成AIを活用することで、ブランドイメージの向上や自社サービスを宣伝する広告のクリエイティブとして活用することができます。

また、生成AIを活用することで、スタイルやテーマに基づいた画像生成も得意としており、さまざまなニーズに応える柔軟性を持っています。

画像生成AIを自社サービスに導入した企業の活用事例

画像生成AIの技術は、さまざまな業界で活用されていますが、いったいどのように活用されているのでしょうか。ここでは、実際の活用事例を見てみましょう。

事例① ロゴ作成(ワークマン)

作業着やキャンプウェアなど幅広く展開しているワークマンでは、新たに子供服ブランドを立ち上げるため画像生成AIを活用して、ブランドロゴを作成しました。※1

このブランドロゴは、ChatGPTと画像生成AIを使って作られており、外注した場合300万円以上はかかるところ、たった数千円というAIツールの利用料金のみでブランドロゴを作ることができました。

このように、画像生成AIを活用すればデザイナーに発注しなくても自社内でロゴを作ることができます。ブランドを立ち上げたり、自社サービスのロゴやアイコンなどを作る際には活躍するので、新たなデザイン案が欲しい場合は一度画像生成AIを活用してみることをおすすめします。

事例② 広告作成(バーガーキング)

画像生成AIの精度は上がってきており、数年前に比べればおかしな画像が生成される確率は下がってきています。しかし、まだまだ完ぺきというわけではなく、変な画像を生成してしまうこともあります。

そんな、画像生成AIの弱点に着目したのがバーガーキングです。バーガーキングは画像生成AIの弱点ともいえるおかしな画像を利用して、ハロウィン期間に画像生成AIで作られた不気味な画像を使った広告などを配信しました。

このように、画像生成AIを活用することで自社内で簡単に、広告用クリエイティブを作ることができます。デザインセンスがなくてもアイディア次第で効果的に自社サービスを世に広めることができるでしょう。

事例③ 商品パッケージ(伊藤園)

商品パッケージデザインにおいても、画像生成AIは大きなメリットがあります。それは、膨大なデータから消費者の注意を惹き、商品の特徴を効果的に伝えるようなパッケージデザイン案を作成することができるからです。

たとえば、伊藤園では画像生成AIを活用して短時間で大量の商品パッケージを作成することに成功しています。(※2)作成された複数のデザイン案からいいデザインがあれば、微調整を加えることで商品の魅力を最大限に引き出すパッケージデザインを作ることが可能です。

自社製品を開発したけど、商品パッケージを作成するノウハウがないとお困りの企業は、積極的に画像生成AIを活用することをおすすめします。膨大なデータで学習された生成AIによる分析と、その分析結果に基づいた画像を生成することで、自社内でも購買意欲をそそるようなパッケージデザインを作ることができます。

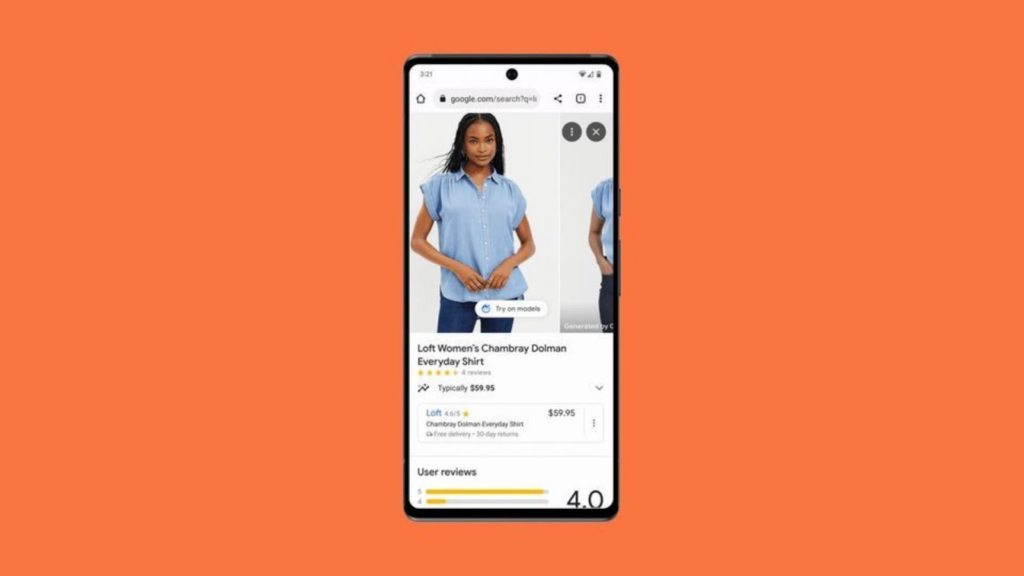

事例④ バーチャル試着(Google)

近年、ますますオンラインショッピングが便利になり、ほとんどの買い物をオンラインショッピングで済ませてしまうという人も多いでしょう。

このように今やネットショッピングが当たり前という世の中になりましたが、服や靴といったファッションアイテムは実際に試着して購入したいというニーズがあり、実店舗でしか購入しないという方も多いです。

そんな悩みを解決するバーチャル試着という画像生成AIを活用したサービスがあります。これは、自分の写真をアップロードするだけで、瞬時に商品の試着イメージを生成してくれるサービスで、購入を検討しているユーザーの獲得に役立ちます。※3

コストや規模の問題で実店舗での販売はなく、オンラインのみで販売を行う企業は少なくないでしょう。しかし、そのような販売方法では実物を見ることができないので必ず試着したいと考えるユーザーの獲得は困難です。

そこで、自社のオンラインストアなどにバーチャル試着機能を追加することで、今まで獲得が難しかった購入前に試着がしたいというユーザーの獲得に貢献するでしょう。

事例⑤ ゲーム開発素材(レベルファイブ)

ゲーム開発においても、画像生成AIはキャラクターや背景などのビジュアル素材の生成に活用されています。開発者はテキストでの指示だけで独自のゲーム世界を構築できるため、さまざまな素材を作成することができます。

これにより、ゲームに使用するビジュアルの作成が効率化され、より創造的な世界観を作り出すことが可能です。

例えば、「妖怪ウォッチ」や「イナズマイレブン」シリーズなどで有名なゲーム会社のレベルファイブは、ゲーム開発やプロモーション業務で画像生成AIを活用しており、基礎データの作成や案出し、クオリティーアップに繋がると考えています。また、大観衆や建物群などの背景素材は画像生成AIで作られており、制作スピードを上げることにも貢献してます。※4

自社開発のゲームを作っているが、リソースが足りない、キャラクターのクリエイティブ案をたくさん作りたいなどという悩みを持つ企業も多いでしょう。画像生成AIを活用すれば、業務効率を上げながら新たなアイディアを生む可能性もあるので、積極的に画像生成AIを導入してみてはいかがでしょうか。

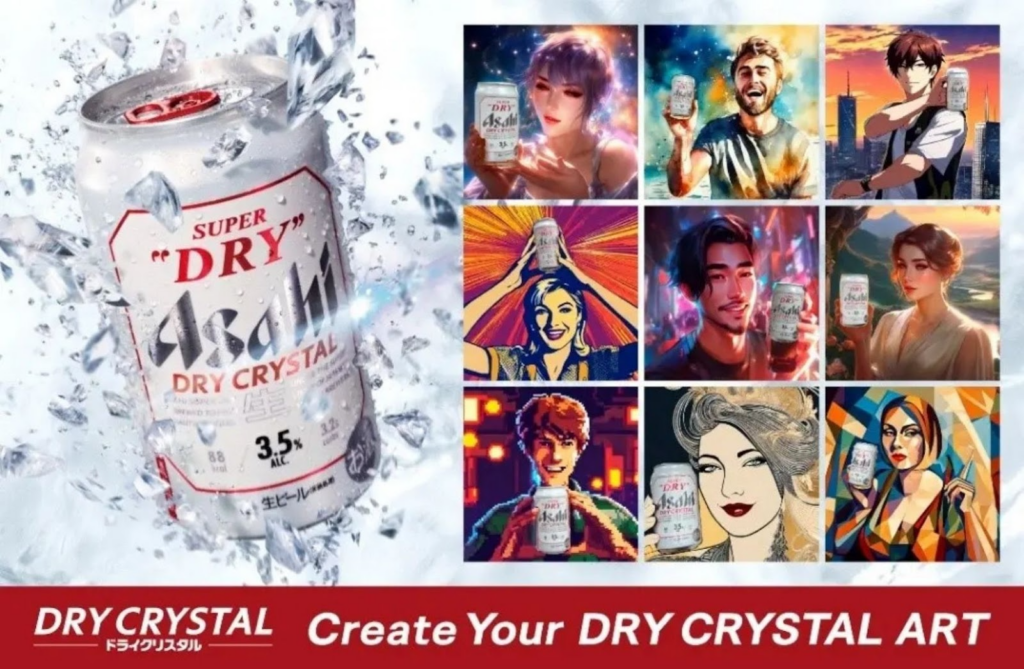

事例⑥プロモーション(アサヒビール)

アサヒビールでは、体験型プロモーションイベントに画像生成AI「Stable Diffusion」を導入しました。※5

短期間で多数のビジュアルを制作できたことで、従来外注では数百万円規模の費用と数週間の時間が必要だった業務を大幅に効率化。結果、キャンペーンサイトへの流入数が大幅に増加し、集客効果も強化されました。

このように、生成AIを活用すればスピード感のあるマーケティング施策が可能となり、消費者の関心を高める施策に繋げることができます。

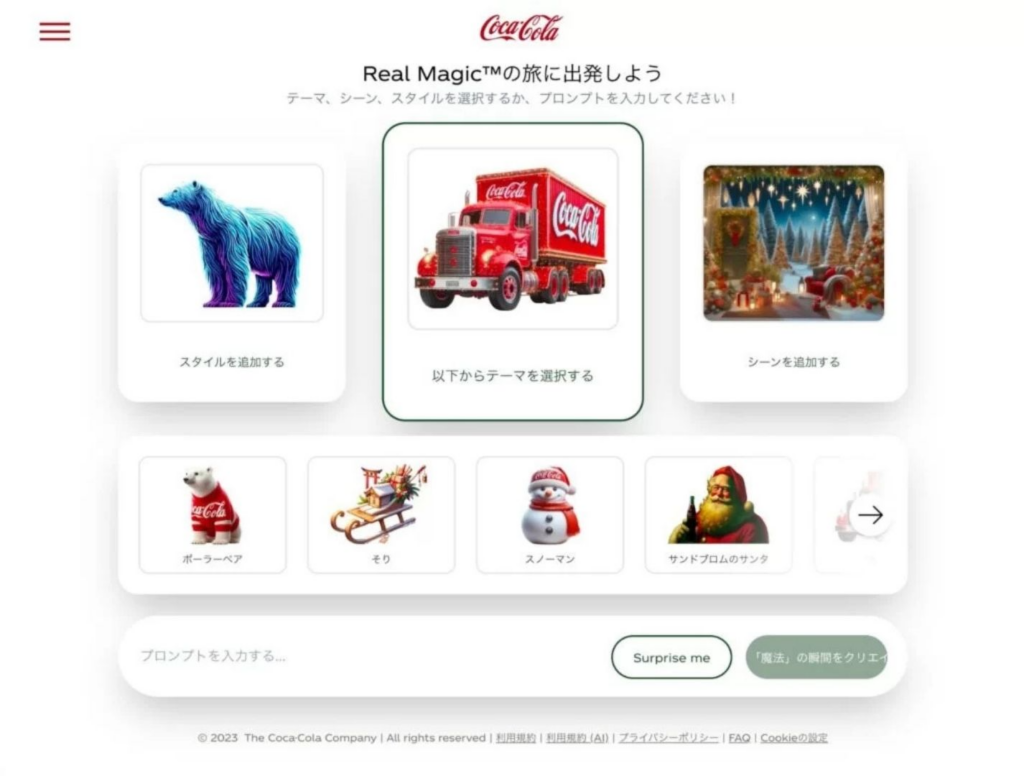

事例⑦CM活用(コカ・コーラ)

コカ・コーラは、消費者参加型の広告施策に独自の画像生成AI「Create Real Magic」を導入し、ユーザーが自由に生成したビジュアルを広告素材として展開しました。※6

生成AIを活用することで従来にない多様なデザインをスピーディに制作でき、SNSを中心に話題を呼ぶ結果となり、消費者参加型のビジネスモデルの好例として注目されています。

生成AIを取り入れることで、従来の広告制作の枠を超えた「共創型」のプロモーションが可能となり、ブランドへの関与度やファン層の拡大に大きく寄与していると言えますね。

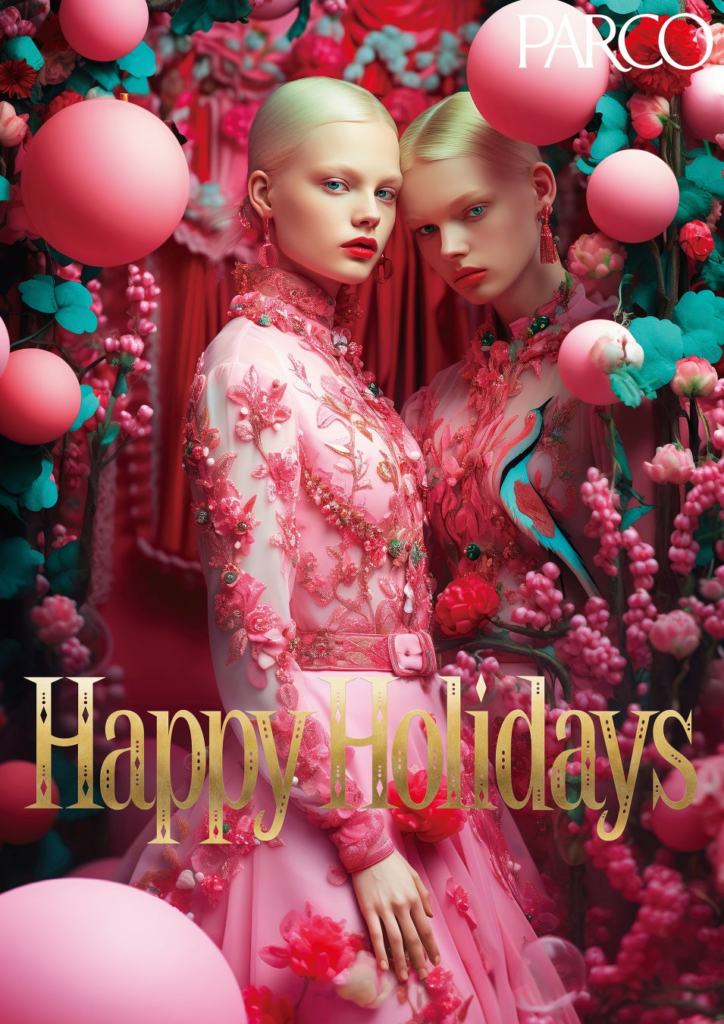

事例⑧販促用デザイン(株式会社パルコ)

株式会社パルコは、画像生成AIを駆使したホリデーシーズン用の「HAPPY HOLIDAYSキャンペーン」広告を公開しました。※7

本広告では、人物から背景まで全てをプロンプトのみで生成し、グラフィック・映像・音楽もすべて生成AIで制作されています。世界的AIクリエイターを起用した挑戦的な試みは、モード感あふれる新しいファッション表現として注目を集めました。

パルコは新しい才能や技術を積極的に取り入れる姿勢を示し、ブランド価値の向上につなげています。

事例⑨医療分野(大阪公立大学)

大阪公立大学では、胸部X線画像を活用したAI研究が進められており、肺機能推定や心臓弁膜症の診断支援で大きな成果を上げています。(※8)2024年には、14万枚以上の胸部X線写真を学習させたAIモデルを開発し、肺機能検査値との高い一致率を実現。通常の検査が難しい患者への応用が期待されています。

さらに、心臓弁膜症を推定する診断モデルの開発でも精度向上が確認されました。また、生成AIの診断精度は専門医には及ばないものの、非専門医と同等であることが示され、医療教育や診断支援に有用とされています。画像生成AIは、今後も医療従事者の負担軽減と診断の質向上に寄与する存在として期待されています。

事例⑩サイト制作・Webデザイン(GMOインターネット)

GMOインターネットグループは、生成AIを活用したサービス開発を積極的に進めており、2024年に画像生成AIサービス「ConoHa AI Canvas」を提供開始しました。※9

この画像生成AIは、Stable Diffusion XLを基盤にブラウザ上で高品質な画像を生成できる点が特徴で、ブロガーやデザイナーなど幅広いユーザーに対応しています。生成した画像はクラウド上で一元管理でき、生成枚数や機能に制限がないため、利便性の高いクリエイティブツールとして注目されています。

また、グループ全体の生成AI活用率は2025年3月時点で90%に達し、月間17.7万時間の業務削減を実現しています。※10

画像生成AI導入の注意点とリスク

画像生成AIの導入は、ビジネスやクリエイティブプロジェクトに多大なメリットをもたらしますが、その利用にあたってはいくつかの注意点があります。これらのポイントを理解し、適切に対処することで、生成AI技術のポテンシャルを最大限に引き出しつつ、リスクを管理することができます。

コンテンツの品質と一貫性

画像生成AIによって生み出されるコンテンツは、時に予測不可能な結果をもたらすことがあります。そのため、生成された画像がブランドガイドラインやデザイン基準に沿っているかどうか、慎重に確認する必要があります。

また、画像生成AIが出力する画像の品質や一貫性を確保するためには、適切な設定を行い、AIモデルのトレーニングを継続的に行うことが重要です。

技術的ハードルの高さ

画像生成AIを導入するには、ある程度の技術的知識が必要になる場合があります。特にカスタマイズや特定のニーズに合わせたモデルの調整を行う場合、AIや機械学習に関する専門知識が求められます。

これらの技術的なハードルを乗り越えるためには、チーム内で画像生成AIに関する勉強会を行ったり、専門の外部講師などに協力依頼を行うとよいでしょう。

著作権問題と商用利用の可否

画像生成AIを利用する際には、生成される画像の著作権や使用権に関する問題に注意を払う必要があります。画像生成AIが既存の画像やアートを参考にして新しい画像を生成する場合、その過程で著作権に触れる可能性があるからです。さらに、生成した画像を商用利用できるかどうかはツールやサービスごとに異なります。利用規約によっては商用利用が制限されているケースもあるため、企業が広告や商品化に用いる際は特に確認が欠かせません。

このため、使用するAIツールが適切なライセンス設定を提供しているかの確認と、公開前には類似している画像がないかの確認を徹底した方がいいでしょう。

ブランドリスクと倫理的課題

AIは時に不適切な表現や差別的な要素を含むビジュアルを生成してしまうことがあります。こうした画像がそのまま公開されれば、企業のブランド価値を損ない、信頼失墜につながりかねません。

利用にあたっては、生成物を公開前にチェックする仕組みや、リスクを想定したガイドラインを社内で整備することが不可欠です。倫理的観点を重視したルール作りが、安心して画像生成AIをビジネス活用するための基盤となります。

画像生成AI導入の流れと成功のポイント

画像生成AIを自社に導入する際は、いきなり大規模に展開するのではなく、小規模なPoC(概念実証)から始めるのが効果的です。

まずは広告やデザイン試作など一部の業務に限定してテスト運用し、費用対効果や成果を検証します。その上で、徐々に業務全体へと活用範囲を広げるのが理想的な流れです。

導入前には「目的の明確化」「予算・リソースの確保」「セキュリティや著作権への対応」を整理しておくことが欠かせません。また、成功のポイントとしては、現場社員が画像生成AIを使いこなせるよう教育体制を整えること、試行錯誤を繰り返すアジャイル的な導入を行うことが挙げられます。

小さく試して成果を確認しながら拡大していくことで、無理なく生成AIを定着させることが可能になります。

画像生成AIのビジネス利用に関するよくある質問(FAQ)

最後に、画像生成AIのビジネス利用に関するよくある質問をまとめました。画像生成AIを自社サービスに導入する際にぜひ参考にしてください。

なお、生成AIにおけるリスクについて詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

画像生成AIを活用して自社サービスを強化

画像生成AIは、コスト削減、画像生成の高速化、無限のクリエイティブな可能性、そして業務効率化といったさまざまなメリットを提供します。これらのポイントを効果的に活用することで、自社サービスをより魅力的なものにすることができます。

しかし、技術的な問題や品質と一貫性の維持、著作権問題など、注意すべき点もいくつかあります。これらの問題に適切に対処することで、画像生成AIの導入は企業にとって大きな価値をもたらすでしょう。

画像生成AIを活用して、自社サービスを次のレベルに引き上げたい企業にとって、今回の記事がアイディアのきっかけとなることを願っています。

最後に

いかがだったでしょうか?

広告や商品デザインを革新的に変え、短期間で成果を出す画像生成AI活用のステップをご提案できます。

株式会社WEELは、自社・業務特化の効果が出るAIプロダクト開発が強みです!

開発実績として、

・新規事業室での「リサーチ」「分析」「事業計画検討」を70%自動化するAIエージェント

・社内お問い合わせの1次回答を自動化するRAG型のチャットボット

・過去事例や最新情報を加味して、10秒で記事のたたき台を作成できるAIプロダクト

・お客様からのメール対応の工数を80%削減したAIメール

・サーバーやAI PCを活用したオンプレでの生成AI活用

・生徒の感情や学習状況を踏まえ、勉強をアシストするAIアシスタント

などの開発実績がございます。

生成AIを活用したプロダクト開発の支援内容は、以下のページでも詳しくご覧いただけます。

➡︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。

まずは、「無料相談」にてご相談を承っておりますので、ご興味がある方はぜひご連絡ください。

➡︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

「生成AIを社内で活用したい」「生成AIの事業をやっていきたい」という方に向けて、生成AI社内セミナー・勉強会をさせていただいております。

セミナー内容や料金については、ご相談ください。

また、サービス紹介資料もご用意しておりますので、併せてご確認ください。

- ※1:エクセル上手ワークマンは生成AIをこう使う ワークマンキッズにも

- ※2:業界初!『商品デザイン用画像生成AI』を活用したデザインで伊藤園「お~いお茶 カテキン緑茶」リニューアル発売

- ※3:グーグルが生成AIを活用した“バーチャル試着”画像でオンラインショッピングを楽にする

- ※4:「イナズマイレブン」「妖怪ウォッチ」で画像生成AIを活用 レベルファイブのAI利用例が公開に

- ※5:画像生成AI「Stable Diffusion」を日本で初めて大規模プロモーションに活用「Create Your DRY CRYSTAL ART」

- ※6:Stay tuned for your next chance to Create Real Magic!

- ※7:パルコ初の生成AI広告「HAPPY HOLIDAYSキャンペーン」が公開!グラフィック・ムービー・ナレーション・音楽まで全て生成AIにて制作!

- ※8:大阪公立大学,AIが肺機能を推定 胸部X線画像を使用した高精度モデルを開発

- ※9:GMOインターネットグループ、AI画像生成サービス 『ConoHa AI Canvas』を提供開始 ~Stable Diffusion XL搭載で、誰でも手軽に高品質な画像を生成~

- ※10:GMOインターネットグループ、生成AIの業務活用率が90%を突破! 活用者の半数以上が「ほぼ毎日」利用

【監修者】田村 洋樹

株式会社WEELの代表取締役として、AI導入支援や生成AIを活用した業務改革を中心に、アドバイザリー・プロジェクトマネジメント・講演活動など多面的な立場で企業を支援している。

これまでに累計25社以上のAIアドバイザリーを担当し、企業向けセミナーや大学講義を通じて、のべ10,000人を超える受講者に対して実践的な知見を提供。上場企業や国立大学などでの登壇実績も多く、日本HP主催「HP Future Ready AI Conference 2024」や、インテル主催「Intel Connection Japan 2024」など、業界を代表するカンファレンスにも登壇している。